Le racisme anti‑Blancs demeure un sujet controversé pour certains: reconnu par une partie de l’opinion, il serait limité à des actes individuels et non assimilés à une forme de racisme structurel selon la gauche. L’acteur Jean-Pascal Zadi reconnaît certes que « certains Blancs peuvent être victimes d’insultes ou d’agressions liées à leur couleur de peau », mais cela n’est pas du racisme au sens systémique selon lui: « c’est de l’hostilité ».

Le racisme antiblanc existe si peu que même les saltimbanques s’empressent d’en nier l’existence. Cette fois-ci, c’est Jean-Pascal Zadi qui s’y est collé. Pour vendre son nanar sur une expédition spatiale africaine, Le Grand Déplacement – une sorte de Black Panther made in France, sans super-pouvoirs, mais avec toutes les obsessions racialistes –, il a fait la tournée des médias et des popotes. Le 27 juin, France Info a cru bon de l’interroger sur le racisme antiblanc. Jean-Pascal Zadi a alors pris la pause d’un Frantz Fanon de banlieue et nous a expliqué doctement que « le racisme antiblanc n’existe pas », que c’est une « hérésie » et qu’insulter ou molester un Blanc, c’est – au mieux ou au pire – de l’« hostilité ».

À ce stade, on n’est plus dans la dénégation, mais dans l’inversion. Un néo-suprémacisme décomplexé. Passons sur le fait qu’il n’y a pas loin de l’hérésie au bûcher et de l’hostilité (hostis, l’ennemi en latin) à la guerre. Jean-Pascal Zadi ne pense pas, il régurgite. C’est la voix off de l’idéologie officielle financé par l’argent public. En bon perroquet du prêt-à-penser décolonial, il rabâche les mantras qui font le quotidien des universités, des salles de rédaction et du « wokisme de salon ».

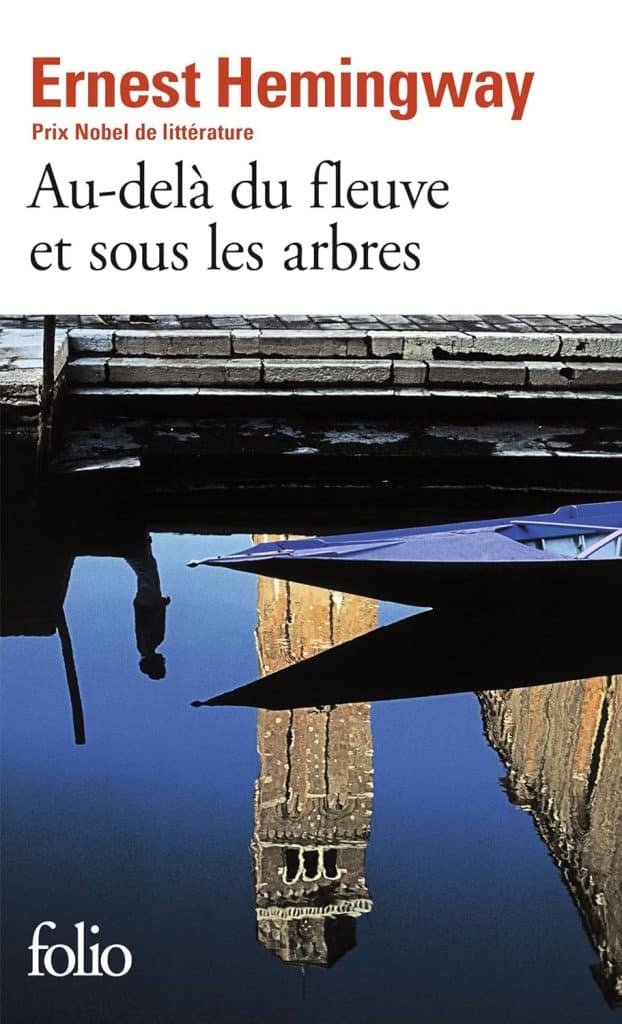

Jean-Pascal Zadi ferait mieux de lire l’enquête de François Bousquet sur le racisme antiblanc : quarante témoignages bruts, crus, à fendre l’âme, dont celui d’un métis, insulté pour sa moitié blanche.

Ce racisme a tellement peu droit de cité qu’il a fallu attendre 2025 pour qu’un journaliste ose enfin donner la parole aux victimes, qui, jusque-là, n’avaient que le droit de se taire et d’encaisser. Ce livre, c’est l’anti-Zadi : il ne moralise pas, il constate – et ce qu’il constate est effrayant.

On suit les témoins de Bousquet à Bobigny, aux Ulis, à Évry, aux Mureaux, dans les quartiers chauds de Lyon ou de Marseille, jusque dans les replis de l’Isère. On se pince pour y croire, tant ce racisme quotidien s’exprime à l’école, dans les stades, dans les bus scolaires, avec une régularité mécanique qui aurait dû interroger les universitaires, les journalistes et les politiques. Pas un jour sans une insulte. Pas une semaine sans une agression. Et toujours le même silence.

A lire aussi, David Duquesne: Vivre en sang

Qu’est-il arrivé à la France pour que, sur son propre sol, la haine antifrançaise soit devenue un sport collectif et le cri de ralliement d’une immigration extra-européenne en rupture de filiation ? « Sale Blanc », « Putain de gwer », « Sale Français » : les insultes pleuvent et les coups suivent. Rackets, humiliations, crachats – avec en prime la morale inversée : la victime doit presque s’excuser d’exister.

Le plus tragique dans cette affaire ? Les agresseurs sont français, mais seulement de papier. Leur carte d’identité dit « République française », mais leur loyauté est ailleurs : tournée contre elle. Ce n’est pas un conflit d’appartenance, c’est une déclaration de guerre intérieure. La France n’est pas tant colonisée que congédiée de l’intérieur. Elle vit un divorce unilatéral. On lui parle dans sa langue, mais pour mieux l’injurier.

Alors, oui, Jean-Pascal Zadi, c’est du racisme antiblanc. Lourd, massif, répété. Une lame de fond qui ne dit pas son nom, parce qu’on l’interdit de parole. Et c’est justement parce qu’on nie ce racisme qu’il acquiert un caractère systémique. Parce qu’il est systématiquement nié, il est tacitement toléré. Et parce qu’il est toléré, il est en réalité autorisé.

François Bousquet le martèle : nier ces violences, c’est déjà y consentir. Ce n’est pas de la neutralité, c’est de la complicité molle. Ceux qui ferment les yeux acquiescent à ce qu’ils refusent de nommer. Ils pourraient dire comme Georgina Dufoix au temps du sang contaminé : « Responsables, mais pas coupables » ! C’est exactement cela. Ils n’insultent pas, mais ils relativisent. Cela fait d’eux les garants respectables d’une violence inavouable, qu’ils rendent possible à force d’en nier l’existence.

Voilà où conduit, cher Jean-Pascal Zadi, la négation du racisme antiblanc : dans le confort capitonné du mensonge idéologique. Lisez, toute affaire cessante, l’enquête de François Bousquet. C’est la France réelle, pas celle des plateaux où, désormais, vous vous complaisez.

Et osez un débat avec lui. On verra alors qui pense, qui fuit, qui récite. On parie que vous déclinerez. Vous n’avez pas l’habitude d’être contredit, surtout pas par les faits. Mais qui sait ? Vous pourriez en sortir grandi. Ce serait votre premier vrai rôle. Il n’est jamais trop tard.