Contrairement à Jean Chauvet dans le magazine, notre contributeur a apprécié le film Bugonia, en salles depuis hier. Il prévient: le dernier film de Lánthimos sur les délires conspirationnistes va nous perturber…

Et si cela devenait une nouvelle lame de fond du cinéma nord-américain ? Après Eddington (Ari Aster), Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson), Marche ou crève (Francis Lawrence) ou Running Man (Edgar Wright), Bugonia, le dernier opus du réalisateur grec un brin perché Yórgos Lánthimos, accoste à son tour sur les rivages conspirationnistes et paranoïaques d’un Empire jadis étoilé, actuellement en pleine déliquescence… C’est un grand film inclassable, malséant et perturbant !

Le coup d’éclat permanent

Après Canine, The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, Pauvres créatures et Kinds of kindness, Yórgos Lánthimos s’impose désormais selon moi comme le réalisateur le plus excitant et le plus électrisant de ces dernières années. Il possède ce don rare et singulier de capter l’air du temps via de saisissantes paraboles intimistes, philosophiques et politiques, n’hésitant pas à plonger sans ciller dans nos angoisses, fantasmes et phobies les plus profondément enfouis. Une introspection qui, évidemment, peut faire très mal…

Il le prouve une fois encore avec panache, brio et provocation en revisitant, littéralement habité et exalté, le film sud-coréen Save the Green Planet ! (2003) de Jang Joon-hwan.

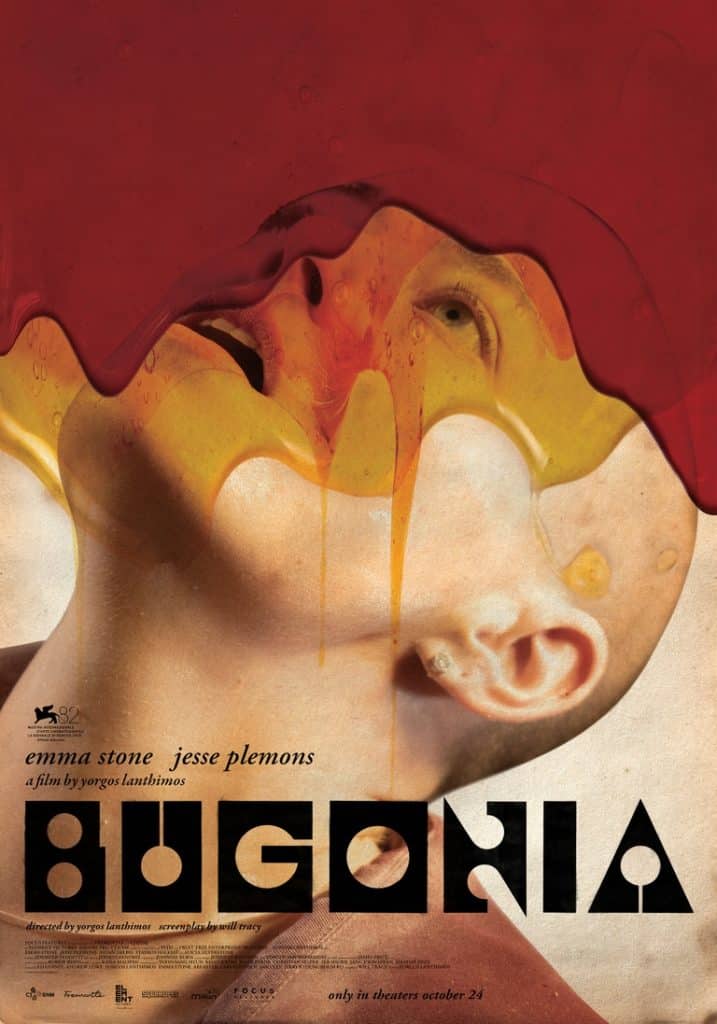

Porté à bout de bras (et de crâne…) par son actrice fétiche Emma Stone – également coproductrice du métrage aux côtés de l’incontournable Ari Aster – son Bugonia (étymologiquement « progéniture de bœuf ») s’érige comme l’un des premiers grands chefs-d’œuvre de notre ère dite de la post-vérité, dont l’avènement fut accéléré par la pandémie mondiale de la Covid-19. Une période trouble et inédite ayant alimenté à travers le globe les théories conspirationnistes et paranoïaques les plus farfelues et les plus fumeuses, surtout aux Etats-Unis, par ailleurs avant-garde du camp masculiniste et survivaliste.

Ils sont parmi nous…

De quoi s’agit-il ? Très schématiquement, et sans trop déflorer l’intrigue, nous pénétrons le cerveau apparemment malade et dysfonctionnel de deux Américains (très) moyens, vivotant dans une vieille maison perdue dans une banlieue campagnarde archétypale. Chimiquement castrés, ils ambitionnent de se délier de toute contrainte matérielle et corporelle pour enfin atteindre la Vérité absolue… tout en sauvant au passage le genre humain !

A lire aussi: Le baby sitting? pas question!

Si Don (Aidan Delbis) est un gros nounours simple d’esprit, directement sorti de l’univers d’un John Steinbeck, Teddy (Jesse Plemons) incarne la tête pensante de ce binôme de « losers », grands perdants de la mondialisation, autre nom de L’Horreur économique, jadis prophétisée dans nos contrées cartésiennes par notre grande pythonisse Viviane Forrester (1996). Opérateur de commandes dans une immense firme pharmaceutique dirigée par la très charismatique (et bien nommée !) Michelle Fuller (Emma Stone), Teddy est surtout passionné par son hobby d’apiculteur. Mais constatant une dégradation progressive et inéluctable du cycle de reproduction et de vitalité des abeilles, il croit y déceler les signes d’un grand complot mondial ourdi par des forces extra-terrestres dans le but de provoquer une extinction de l’espèce humaine ! Et l’un des ordonnateurs déguisés de ce terrible dessein serait sa propre P-DG, un alien sous les apparences d’une hyper active working executive woman. N’écoutant que son intuition et se fiant à ses nombreuses lectures sur le net, il décide de la séquestrer et de la rudoyer, aidé par son pauvre acolyte. Objectif : démasquer l’adversaire (en lui rasant le crâne afin de couper toute liaison avec les forces d’occupation) tout en tentant d’accéder au grand manitou, sorte d’Empereur suprême trônant quelque part dans un supra-monde !

À partir d’un tel script dément et insensé, le cinéaste furieusement inspiré parvient à tenir en haleine le spectateur deux heures durant, entre huis-clos asphyxiant, tunnels de dialogues sibyllins, torture-porn, éclaboussures gore et révélation finale pré-apocalyptique absolument hallucinante, au détour de plans finaux d’une époustouflante beauté tragique digne de toiles de maîtres !

Références cachées

On pourra au passage se délecter de la peinture au vitriol d’une certaine caste dirigeante mondialisée prête à tout pour rester accrochée au pouvoir, quitte à recourir à une « novlangue » perfide versant sournoisement dans le discours corporate « diversitaire » (d’aucuns diraient wokiste !) tout en cultivant les injonctions paradoxales en direction des salariés et des masses laborieuses : « N’oubliez pas de partir de l’entreprise à 17H30 pour profiter de vos proches, sauf si vous ne le souhaitez pas et sauf si vous avez encore du travail à accomplir ! »… Comble du vide hypocrite et nonsensique cher à nos élites « corporate » dénationalisées.

A lire aussi: «Le Dernier tango à Paris» ou le scandale permanent

Mais, au-delà des références évidentes au film premium sud-coréen déjà évoqué (et qu’on peut (re)voir en double programme !), on est forcément obligés de songer au formidable film Emprise (Frailty), du regretté Bill Paxton, sorti en 2001. Dans un coin perdu du Texas, un père veuf hyper rigoriste, élevant seul ses deux garçons, était assagi de visions « divines » lui enjoignant de débarrasser le monde de démons ayant pris le corps de citoyens lambdas… Le pauvre chrétien investi de cette mission salvatrice allait alors commettre l’irréparable jusqu’à une terrible révélation finale…

Le fondamentalisme chrétien du film de Paxton est ici remplacé par un délire complotiste et paranoïaque aboutissant à un savoureux jeu de massacres dont la conclusion tout aussi inattendue devrait vous remuer les méninges pendant un long moment…

Sacré Yorgos, décidément le plus grand affabulateur de notre ère post-véridique ! Surtout, ne changez rien !

1h 59min.