En affirmant que la langue est « fasciste », le sémiologue Roland Barthes a été mal compris.

Dans l’émission « Face à l’info » du 4 décembre 2025 sur CNews, la journaliste Gabrielle Cluzel s’en est prise à une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube du Parti de gauche, « parti fondé autrefois par Jean-Luc Mélenchon », a-t-elle rappelé. Elle y a découvert un entretien avec un certain Christophe Benzitoun, maître de conférences à l’Université de Lorraine, qui s’employait à faire le procès de l’orthographe. Gabrielle Cluzel s’inquiète. Or, ce procès est aussi peu nouveau que le militantisme et l’obscurantisme de ceux qui l’intentent. Cet enseignant, poursuit Gabrielle Cluzel, « commence par expliquer que la langue est une religion en France, qu’elle a remplacé la royauté de droit divin, qu’elle est quasiment sacrée. […] C’est très clair, l’idée est qu’il faut décapiter la langue comme on l’a fait avec le roi ».

D’après cet universitaire qui fait partie d’un groupe de linguistes qui s’opposent souvent à l’Académie française, le nombre et l’énormité des fautes d’orthographe dans les copies de nos collégiens jusqu’à celles de nos étudiants ne consacreraient nullement l’échec de l’Education nationale. Ce qui n’irait pas, c’est notre respectueuse soumission à l’arbitraire de notre sacro-sainte orthographe.

La maladie honteuse des copies de nos étudiants

Jean-Paul Brighelli, que les lecteurs de Causeur connaissent bien, normalien, agrégé de lettres, romancier, essayiste, chroniqueur, qui a traversé depuis ses jeunes années jusqu’à l’âge de la retraite tout l’échiquier politique du maoïsme à Marine Le Pen, est revenu à plusieurs reprises, avec une belle autorité et un humour corrosif, sur cette question de l’orthographe de notre langue réputée difficile. Ne nous refusons pas le plaisir de rappeler la phrase de Voltaire qu’il avait citée lors d’un entretien sur Boulevard Voltaire : « Marot a ramené deux calamités d’Italie, la vérole et l’accord du participe passé ». Brighelli s’était bien entendu empressé de désarmer les militants du grand ressentiment de gauche à l’égard de tout ce qui est français en ajoutant à cette savoureuse citation une précision : « Il est ici uniquement question de la règle d’accord du participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir avec le COD antéposé. Il est hors de question de toucher à la règle d’accord avec l’auxiliaire être. À noter, ajoutait-il, que cet accord n’a pas été respecté par une foule d’auteurs qui ont suivi Marot. L’un des plus grands grammairiens de l’époque qui s’appelait Meigret […] s’est violemment opposé à Marot en disant que ce n’était pas du tout le génie de la langue française. Un nombre considérable d’auteurs, Madame de Sévigné, Bossuet, etc., n’ont jamais suivi cette règle ».

A lire aussi, Jean-Paul Brighelli: Comment faire l’amour dans un monde sans livres ?

Si ce maudit accord du participe passé était la seule règle de grammaire ignorée sur les bancs de l’Université, les professeurs tireraient-ils aussi souvent la sonnette d’alarme ? Ce qui les effare et les inquiète, c’est que ce sont les copies, de la première à la dernière ligne, qui ont attrapé la vérole et que celle-ci ne vient pas d’Italie. Les bases du français qui, il y a cinquante ans, étaient plutôt correctement maîtrisées, ne le sont plus aujourd’hui. Laissons de côté le parallèle osé que fait Gabrielle Cluzel avec la délinquance : « Ce n’est pas l’élève qui doit se corriger parce qu’il massacre l’orthographe, explique-t-elle, c’est l’orthographe qui doit se corriger parce qu’elle massacre l’élève. C’est la même chose en matière de délinquance : le bourreau n’est plus le délinquant c’est le policier. Finalement si on supprime le Bescherelle et le code pénal il n’y a plus de problème pour personne. » La délinquance ne serait-elle pas à chercher plutôt du côté d’un système éducatif qui massacre les élèves ?

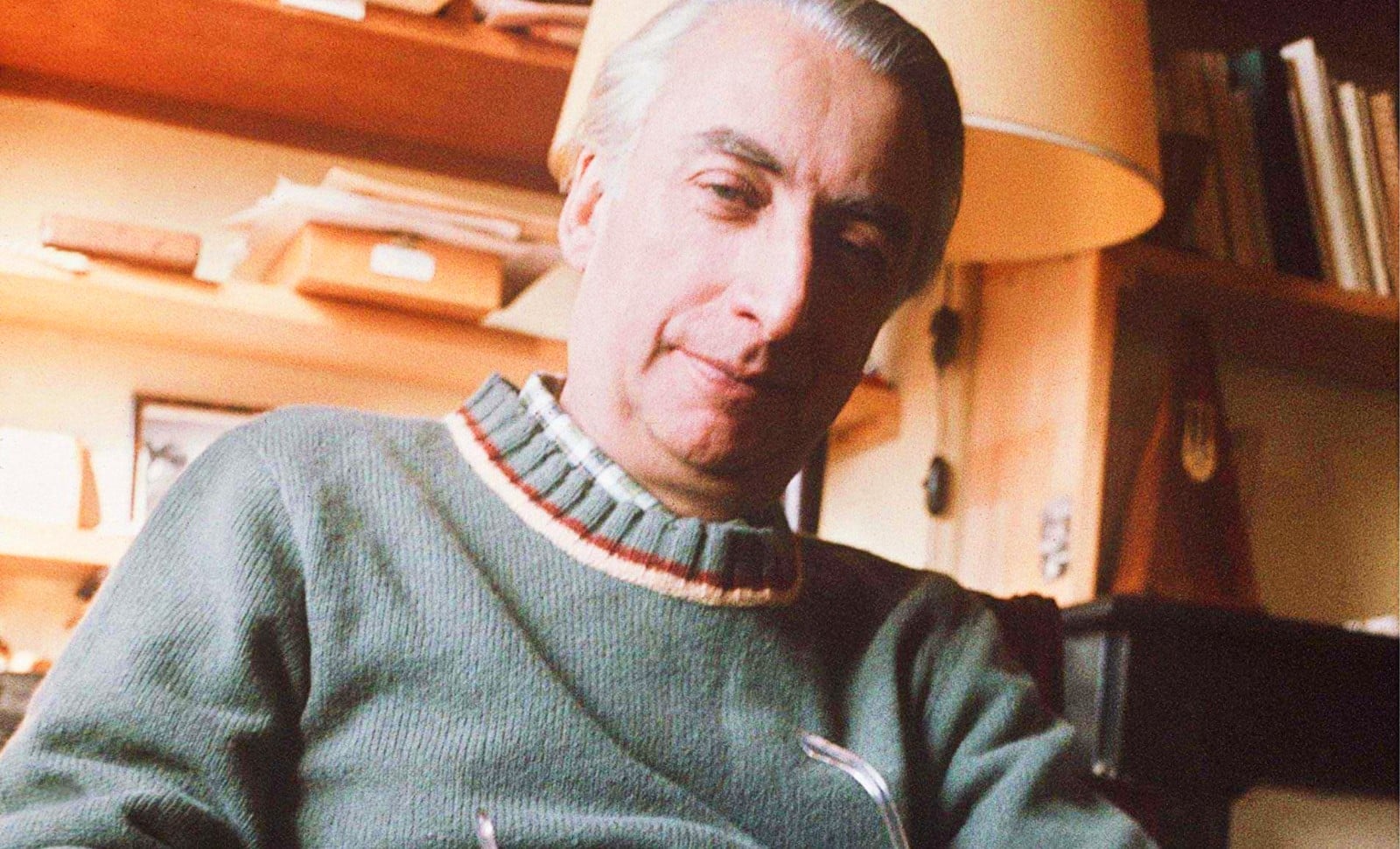

Roland Barthes et la langue française

Ce qui laisse songeur dans l’analyse de Gabrielle Cluzel, c’est l’assurance avec laquelle elle désigne Roland Barthes comme celui d’où viendrait tout le mal : « On se rend compte au vu de cette vidéo, explique-t-elle, qu’au même titre que le drapeau, les frontières et tout ce qui définit notre nation, la langue doit disparaître. Vous savez ce que disait Roland Barthes, il disait déjà en 1977 : « La langue est fasciste ». Eh bien cela n’a jamais changé dans l’esprit de ces intellectuels d’extrême gauche ». Et la journaliste de leur opposer un Albert Camus disant « ma patrie, c’est la langue française » ou un Boualem Sansal parlant de « notre langue » comme on parle de « Notre-Dame ».

Il est dommage que Gabrielle Cluzel fasse dire à Roland Barthes ce qu’il n’a jamais voulu dire et qu’elle ne voie pas que l’adjectif « fasciste » est employé ici de façon métaphorique. Voici tout d’abord ce qu’il déclarait en mars 1980 dans un numéro hors-série de la revue Culture et communication, publiée par le ministère du même nom: « Il est bon de rappeler que le patrimoine n’est pas simplement ce dont on parle dans les médias : châteaux, églises ou orgues… Il pourrait se définir comme le désir collectif de la chose ancienne là où elle se trouve. […] Je crois que les sciences humaines, ces para-sciences, ont un rôle capital à jouer : explorer et éclairer […] ce que j’appellerais la crise patrimoniale, c’est-à-dire la crise du désir de culture qui se manifeste en particulier dans le domaine de la langue, donc de la littérature car la langue française est à mes yeux le plus beau patrimoine des Français. Il y a en effet à l’heure actuelle une crise de la langue française qu’il n’appartient pas seulement aux linguistes de définir. Les Français n’aiment plus leur langue. » Et Roland Barthes d’exprimer sa préoccupation en faisant, pour conclure, une proposition à l’Académie française qu’il n’hésite pas à qualifier d’ « institution prestigieuse » : « Je pense qu’il faudrait entreprendre des recherches pluridisciplinaires, recueillir divers témoignages, pour analyser en profondeur l’attitude affective et collective des Français à l’égard de leur langue ; ce serait en réalité le rôle salutaire de l’institution prestigieuse qu’est l’Académie française ; malheureusement elle ne fait rien en ce sens. »

Un fascisme qui ne passe pas

La phrase de Roland Barthes, prononcée lors de sa Leçon inaugurale au Collège de France en janvier 1977, avait à l’époque suscité un étonnement pour ne pas dire une réprobation, surtout dans les milieux dits de droite. S’agissait-il d’une provocation, d’une conviction chez celui pour qui « la langue française est le plus beau patrimoine des Français » ?

Notons pour commencer que la langue dont parle Barthes n’est pas la langue française, mais toute langue. « La langue, […], n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire ». L’adjectif « fasciste » appartient bien au registre politique et désigne un régime contraignant dans lequel la collectivité nationale prime sur l’individu et l’annule. Son utilisation par Barthes est de l’ordre de la décharge électrique. Elle prélude à l’introduction de son véritable sujet, à savoir l’opposition de la langue et de sa métamorphose en littérature, de la langue et de sa libération par le travail d’écriture. Cet adjectif est donc utilisé par Barthes pour introduire à l’essence même de la littérature, à ce que nous avons de plus précieux à l’intérieur de la langue.

Avançons dans la lecture du texte pour entendre la charge de l’adjectif « fasciste » en dehors de son registre politique et éviter ainsi tout contresens : « Les forces de liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas de la personne civile, de l’engagement politique de l’écrivain, qui, après tout, n’est qu’un « monsieur » parmi d’autres, ni même du contenu doctrinal de son œuvre, mais du travail de déplacement qu’il exerce sur la langue : de ce point de vue, Céline est tout aussi important que Hugo, Chateaubriand que Zola. Ce que j’essaye de viser ici, c’est une responsabilité de la forme. »

Insistons avec Barthes : « Les forces de liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas […] de l’engagement politique de l’écrivain ». Il est clair que Barthes n’est pas dans le registre politique. A Pierre Dumayet qui, lors d’une émission radiophonique, l’interrogeait sur son rapport à Marx et à Freud, il avait répondu qu’il avait traversé les idéologies sans jamais s’y installer.

Nul pouvoir… et le plus de saveur possible

Dans une lettre, Roland Barthes écrivait :« j’essaye de vivre selon les nuances que nous apprend la littérature ». Vivre selon cet ordre, c’est, pour lui, être aux prises avec deux obstacles inhérents à la langue : « l’autorité de l’assertion » et « la grégarité de la répétition ». Il s’agit donc de « fléchir son pouvoir implacable de constatation » et de parler autrement qu’en « ramassant ce qui traîne dans la langue » à savoir « le stéréotype ». Il faut être attentif à ce « pouvoir » que Barthes qualifie d’« implacable » (de « fasciste »), tant il sclérose la langue. Souvenons-nous en effet du final de sa Leçon inaugurale : « J’entreprends donc de me laisser porter par la force de toute vie vivante : l’oubli. Il est un âge où l’on enseigne ce que l’on sait ; mais il en vient ensuite un autre où l’on enseigne ce que l’on ne sait pas : cela s’appelle chercher. Vient peut-être maintenant l’âge d’une autre expérience : celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l’oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l’on a traversés. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, que j’oserai prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie : Sapientia : nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible ».

A lire aussi, Éric Neuhoff: «J’espère aussi pouvoir défendre le roman contre l’autofiction, à l’Académie française!»

L’œuvre nouvelle doit être filiale

Parce qu’il fait de la littérature la couronne de notre langue, parce qu’elle est la gloire d’une libération de l’implacable pouvoir de l’« assertion » et du « stéréotype », il peut, en en surprenant certains, en en décevant d’autres, écrire en 1979 dans un essai de journal imaginaire publié dans la revue Tel Quel : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne » ; ou, en février 1980, déclarer : « Je pense qu’une écriture a besoin d’une hérédité, et qu’il y a des moments où il faut dire avec Verdi : « Tournons-nous faire le passé, ce sera un progrès « (Lettre de 1870) » ; ou encore paraphraser Schönberg pour qui « il est encore possible d’écrire de la musique en do majeur », et conclure ainsi son cours sur La préparation du roman : « En un sens l’objet de mon désir d’œuvre, ça serait d’écrire une œuvre en Do Majeur ».

Barthes et le poncif de la réforme de l’orthographe

Il eût été tout de même important de distinguer la question de la langue de celle de l’orthographe en se référant, parallèlement à la Leçon inaugurale, au texte que Roland Barthes publia dans Le Monde de l’Education en 1976. Encore eût-il fallu le lire à la lumière de la situation de l’époque et être attentif aux guillemets. On y retrouve bien sûr l’aversion de Barthes à l’égard de toute forme de pouvoir, notamment de celui qui prend prétexte des « ignorances » et des « étourderies » pour pénaliser l’élève. Voici tout d’abord la belle ouverture de ce texte : « Il manque au dernier roman de Flaubert un chapitre sur l’orthographe. On y aurait vu Bouvard et Pécuchet commander à Dumouchel toute une petite bibliothèque de manuels orthographiques, commencer par s’en enchanter, puis s’étonner du caractère comminatoire et contradictoire des règles prescrites, s’exciter enfin l’un et l’autre et ergoter à perte de vue : pourquoi cette graphie, précisément ? Pourquoi écrire Caen, Paon, Lampe, Vent, Rang, alors qu’il s’agit du même son ? Pourquoi Quatre et Caille [Ndlr : du bas latin médiéval Quaccola], puisque ces deux mots ont originairement la même initiale ? A la suite de quoi Pécuchet n’aurait pas manqué de conclure en baissant la tête : « L’orthographe pourrait être une blague ! » Voici maintenant le final de ce texte qui, lu avec finesse, ne peut apporter de l’eau au moulin de la bêtise au front de taureau : « Réformer l’orthographe ? On l’a voulu plusieurs fois, on le veut périodiquement. Mais à quoi bon refaire un code, même amélioré, si c’est de nouveau pour l’imposer, le légaliser, en faire un instrument de sélection notablement arbitraire ? Ce n’est pas l’orthographe qui doit être réformée, c’est la loi qui en prescrit les minuties. Ce qui peut être demandé, c’est seulement ceci : un certain « laxisme » de l’institution. S’il me plaît d’écrire « correctement », j’en suis bien libre, comme de trouver du plaisir à lire aujourd’hui Racine ou Gide ; l’orthographe légale n’est pas sans charme, car elle n’est pas sans perversité ; mais que les « ignorances » et les « étourderies » ne soient plus pénalisées ; qu’elles cessent d’être perçues comme des aberrations ou des débilités ; que la société accepte enfin (ou accepte de nouveau) de décrocher l’écriture de l’appareil d’Etat dont elle fait aujourd’hui partie ; bref, qu’on arrête d’exclure pour motif d’orthographe ». Il est évident que cette conclusion ne peut constituer un mot d’ordre pour une époque naufragée. Mise hier sous les yeux de militants irresponsables, cette mansuétude ne risquait-elle pas d’une certaine manière de devenir coupable ?

Lâcher les intellectuels… et aller jouer du piano

Il serait temps que ceux qui aiment la France et craignent de la voir disparaître, cessent de se laisser enfermer dans le confort d’un clivage devenu secondaire. C’est l’euro-mondialisme qui menace notre nation, c’est lui qui la défait. Contre ce destin funeste, Roland Barthes est un allié précieux qu’il serait temps de redécouvrir en méditant avec lui la phrase de Mallarmé qu’il aimait citer : « L’homme peut être démocrate, l’artiste se dédouble et doit rester aristocrate ». Cette nécessité du dédoublement a toujours été là, discrète, jusque dans ses lettres : « Ne vous verra-t-on pas un peu ? écrit-il, en 1956, à son ami le poète Georges Perros. Venez un peu rééquilibrer de votre sagesse [Ndlr : déjà présente, elle conclura la Leçon] tous ces intellectuels parisiens ; ils sont devenus complètement fous. Moi j’y résiste autant que je peux à grand renfort de sociologie (c’est très quiétiste), et de menus lâchages. » Et dans une lettre de 1957 : « Je rentre bientôt à Paris et vous fais signe aussitôt. On travaillera réellement quelque chose au piano. »

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !