À l’automne, on ramasse les BD à la pelle dans les librairies. C’est la saison des nouveautés et le retour des personnages légendaires. Durant les vacances de la Toussaint, Monsieur Nostalgie nous parle de ces héros du passé qui sont plus forts que leur image. Ils résistent au temps.

Au départ, il y a un léger agacement du lecteur entré dans l’âge adulte. Le malaise d’une époque refusant la rupture chère à François Mitterrand et l’esprit coquillard hérité de François Villon. Toute création BD est aujourd’hui soumise aux diktats du « message ». Message de confraternité, d’entraide, de bienveillance, de soumission heureuse, de culpabilité, message quasi-biblique et un peu tarte où les héros jadis sombres et complexes, tourmentés et désaxés choisissent d’œuvrer désormais dans le camp du bien. Le repentir est à la mode.

Suis-je un vieux con ?

Tous nos héros sont devenus des guides pour bien penser, bien se comporter et bien diriger sa vie. L’État leur dit merci. Sans l’ombre d’un accent de malveillance ou de malignité, ce sont des saints ou des vigies qui nous alertent contre les forces du mal et les troubles intérieurs. Ils chassent les mauvaises pensées au risque de réduire, voire de phagocyter l’imaginaire brouillon du public. Je préfère la ligne claire au message clair. L’école et les parents ayant failli dans l’éducation, la BD est la nouvelle religion gnangnan des enfants sages. Notre XXIème siècle ressemble à s’y méprendre au « Petit Vingtième », supplément confessionnel belge où l’on prêchait la bonne parole et les bons usages. Je me rends compte alors que j’ai certainement vieilli. Suis-je un vieux con ? Probablement. Le discours cotonneux, quelque peu irritant, d’un « humanisme progressiste » s’est propagé partout, dans les cases et les écrits. Nous vivons à l’ère de la contrition. Nous passons notre existence à nous racheter de fautes inconnues.

Cette bipolarité, bien et mal, gentil et méchant, à trop la transcender finit par éteindre la flamme et lasser. Le lecteur devra s’habituer à la petite leçon de morale qui sous-tend les albums de cette rentrée. Comme il s’est habitué à visiter des expositions sponsorisées par des marques. Le mélange des genres, sainteté et marchandage, n’existe pas que dans les musées de France. Cependant, miraculeusement, la force de la BD populaire demeure. Malgré le message souvent lénifiant, l’onde nostalgique l’emporte. C’est le mystère de cet art populaire ; la mémoire, les souvenirs de l’enfance, le dessin, la connectique du cerveau, tout se remet en place, par magie aux premières planches. Tout se réaccorde et l’adulte suspicieux accepte les scories du temps présent. Alors, on replonge dans la marmite gaiement. Parce qu’un album d’Astérix ou de Lefranc, c’est chaud, ça sent la brioche et le molletonné de nos jeunes années. Voyez, j’essaye d’être le plus sincère avec vous. Deux mouvements contradictoires nous assaillent, la fatigue des discours convenus, à la manœuvre, qui n’épargnent ni les auteurs de BD, ni les chaines de télé et le plaisir grand, plein et entier de revoir nos amis de toujours. La Toussaint est la saison idéale pour communier avec les fantômes d’hier. La sortie d’un nouvel opus d’Astérix (qui se vendra à des dizaines de milliers d’exemplaires jusqu’à Noël) et donc sa permanence à travers les âges, est un bonheur simple qu’il est bien difficile de snober. Qui serions-nous pour le refuser ? On retrouve cette année nos irréductibles gaulois en Lusitanie (Texte de Fabcaro / Dessins de Didier Conrad). Ils n’ont pas changé ces deux-là, « un petit anxieux et un gros nonchalant » vont goûter à l’intranquillité de l’être, ce fado de l’âme qui est le métronome des Portugais. Ce vague-à-l’âme poétique et à effet comique est une belle réussite scénaristique. Un gimmick à la Pessoa. On aura toujours un regard attendri pour leurs deux créateurs originels, les géniaux Goscinny et Uderzo. Avec ces deux-là, le mot « génial » n’était pas une figure de style.

A lire aussi: Guitry fait de la résistance

Au rayon des vieilleries succulentes, le dernier Guy Lefranc d’après Jacques Martin tient la route avec une histoire d’aventures qui nous amène du port de Rotterdam à l’Indonésie sur fond de décolonisation et de prédation hollandaise. On aime Lefranc, son côté boy-scout asexué, globe-trotteur des Trente Glorieuses, reporter sans houppette, aussi à l’aise au volant de son coupé Alfa Romeo qu’à la barre d’un ketch dans des mers démontées. La régate aux éditions Casterman, c’est du solide.

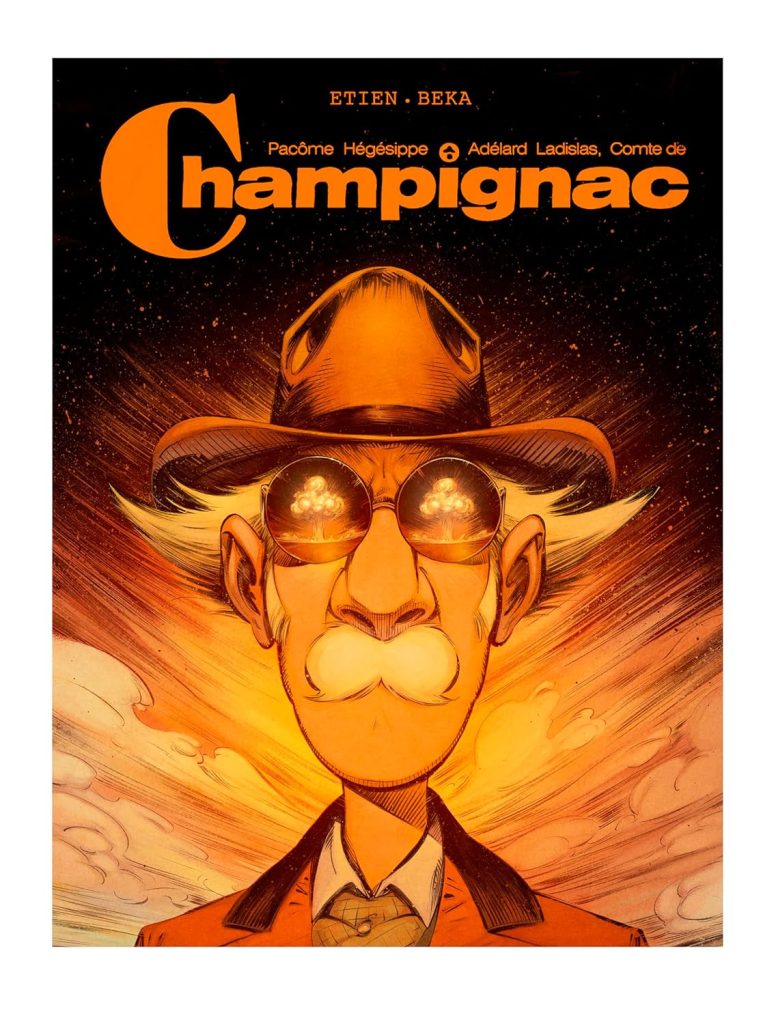

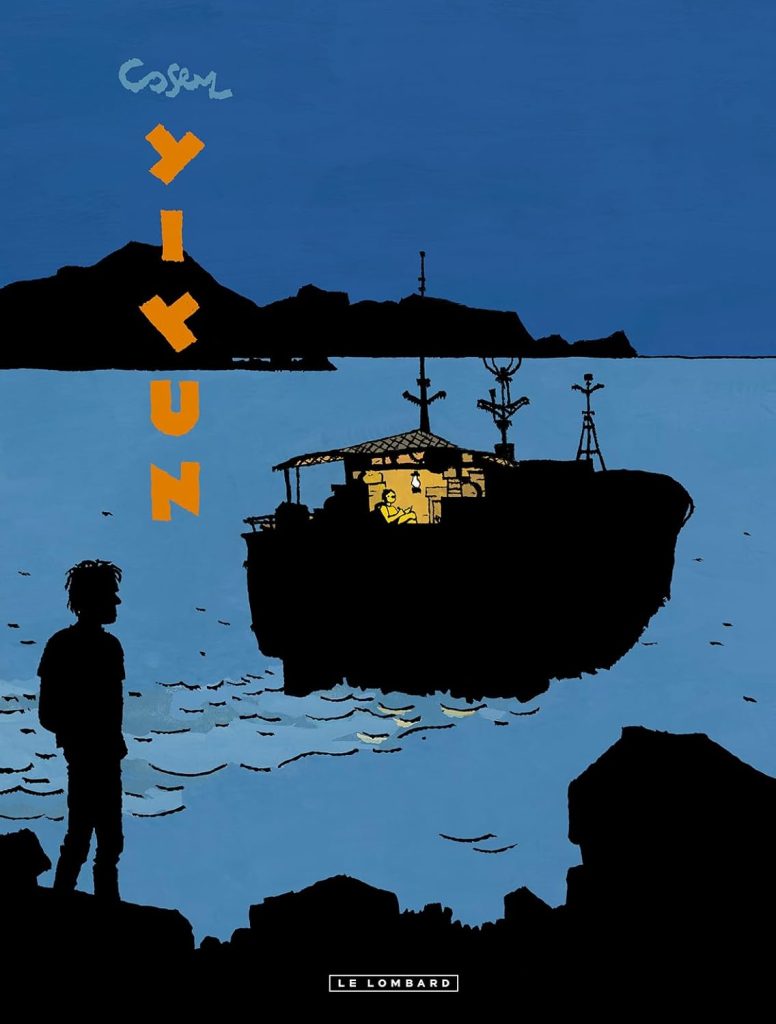

Et que penser de Pâcome Hégésippe Adélard Ladislas, Comte de Champignac ? Il nous salue dans un quatrième album déjà. Né chez Franquin en 1950, le Comte ami des champignons, scientifique fantasque et non-conventionnel, roi de l’atome et du chapeau mou a droit à sa propre série aux éditions Dupuis avec le duo Etien et Beka. Dans les albums précédents, il a notamment décrypté « Enigma » et découvert les vertus de la pilule. Il séjourne désormais à Los Alamos au Nouveau-Mexique sous la tutelle d’Edgar Hoover dans Les années noires. Si Champignac s’évertue à sauver le monde, il n’arrive pas à oublier Blair, sa fiancée décédée. Le charme de cette série tient surtout à cette faille psychologique. Un Champignac désorienté et inconsolable, un fil conducteur sensible et merveilleusement retranscrit. Corto n’est pas mort, la créature mouvante de Hugo Pratt revient vieillie et délavée avec Martin Quenehen et Bastien Vivès dans Le jour d’avant (Casterman). Direction les îles Tuvalu où la drogue fait des ravages. Si le héros n’a plus le charme des marges et de l’équivoque, il conserve néanmoins la manière des affranchis. Et, enfin Cosey sort Yiyun au Lombard. Au-delà de la quête de la justice du Suisse, c’est le décor, l’apnée féérique des montagnes, sa jeune héroïne au bandeau masqué, sa triste élégance qui captiveront le lecteur. On se perd dans son immensité neigeuse et ça fait du bien. Au-delà du catéchisme ambiant et de notre humeur irritable, il faut bien admettre que nos héros d’hier plongés dans la lessive des bons sentiments ont encore de la sève. S’ils portent en eux les tics de l’époque, ils ne sont pas totalement « toc ».

Astérix en Lusitanie – Goscinny/Uderzo – Fabcaro/Didier Conrad

Lefranc – La régate – Jacques Martin /Roger Seiter / Régric / Couleurs : Bruno Wesel – Casterman

Champignac – Les années noires – Tome 4 – Etien / Beka – Dupuis

Corto Maltese – Le jour d’avant – Hugo Pratt / Martin Quenehen / Bastien Vivès – Casterman

Yiyun de Cosey – Le Lombard