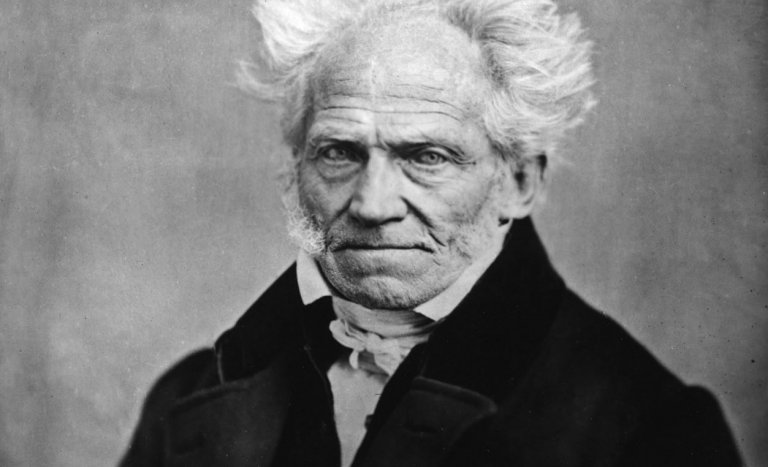

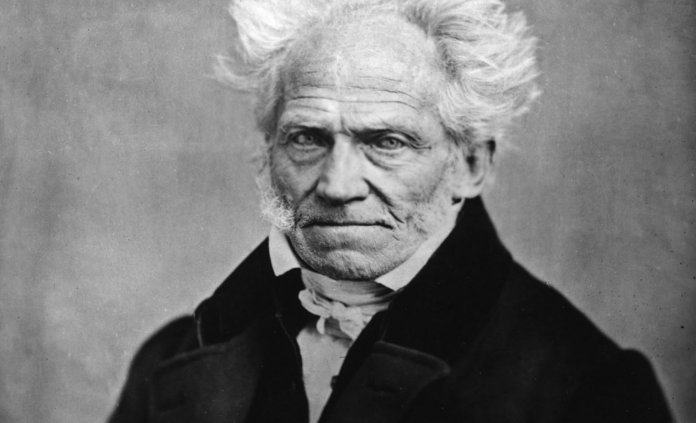

Philosophie. Quatre raisons de lire l’ouvrage le plus important du « Bouddha de Francfort ».

« Connaissez-vous Schopenhauer ? » Lorsqu’il pose cette question à Edma Roger des Genettes en 1879, Flaubert ne se doutait pas de l’étonnante pérennité de son interrogation.

Et nous, connaissons-nous Schopenhauer ?

Pareil à l’arbre qui se juge à ses fruits, on ne peut juger d’un philosophe qu’à travers son œuvre. Dans le cas de Schopenhauer, quelle meilleure porte d’entrée à sa philosophie que la lecture du Monde comme volonté et représentation ?

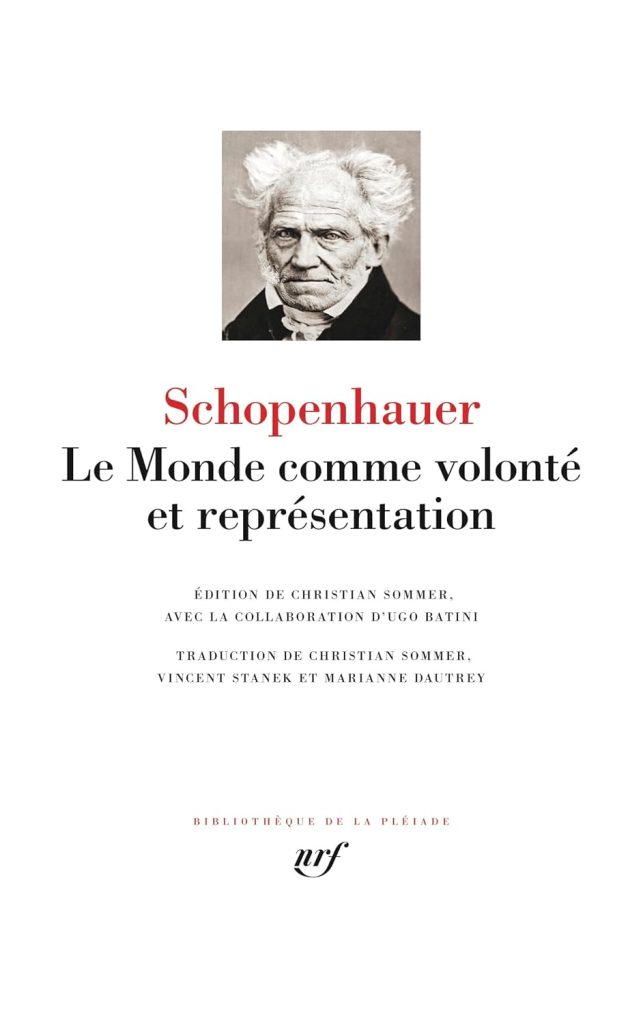

« Je suis l’auteur du Monde », déclare-t-il. Il fallait donc une occasion solide pour ouvrir ce monument de la pensée du XIXe siècle. En effet, dans un monde où tout va vite, où tout est fini avant même d’avoir commencé, les quelque 1500 pages du grand œuvre du « Bouddha de Francfort » ont de quoi rebuter jusqu’aux esprits les plus consciencieux. La Pléiade nous offre d’allier l’utile à l’agréable en (re)découvrant le livre dans une superbe édition qui reprend la traduction en deux volumes parus en Folio Essais, augmentée de notes abondantes, d’une préface et d’une notice, qui situeront dans la trajectoire personnelle de l’auteur et dans l’histoire de la philosophie occidentale sa genèse, ses conditions de rédaction et de réception.

Depuis sa première publication en 1818 par un jeune philosophe même pas trentenaire, jusqu’aux derniers commentaires parus dans un deuxième tome en 1844, le livre est, à l’instar des Essais de Montaigne, l’œuvre d’une vie. Le philosophe y postule un retour à une honnêteté intellectuelle basée sur une distinction franche entre le mot et la chose. Profondément critique, la philosophie schopenhauerienne délaisse la question scientifique du « pourquoi » des choses, pour un retour au fondement des phénomènes. L’architectonique de l’ouvrage tente d’apporter une vue globale du monde selon quatre volets : métaphysique, esthétique, éthique, et épistémologique.

La philosophie de Schopenhauer est personnelle, et ne vaut que comme constat. Œuvre du temps, Le Monde se nourrit d’une acuité d’observation, de lectures, de jugements personnels. C’est ce primat donné à l’individualité, transcendant les âges et les frontières, qui fait du Monde un ouvrage essentiel et atemporel, et offre au lecteur de 2025 de multiples raisons de le lire.

1- Parce qu’il place l’homme au centre de ses questionnements

Dans la cosmologie schopenhauerienne, l’homme fait figure d’exception.

Contrairement à l’animal, tout individu est doué de raison, et ce faisant, dispose d’une capacité de réflexion suffisante pour prendre le monde comme objet de ses réflexions. « L’homme est un animal métaphysique », capable de prétendre à « une connaissance dépassant l’expérience, c’est-à-dire les phénomènes donnés » (ch. 17 des Suppléments) ou la « représentation », pour reprendre les mots de son grand œuvre. De ce fait, par sa capacité à accéder à « ce qu’il y a derrière la nature et qui la rend possible », l’homme est conditionné à réfléchir sur son sort, et à accepter la réponse qu’il trouve à ce besoin, aussi cruelle soit-elle. Là où l’animal jouit de toute « la quiétude » de son regard, l’homme est condamné à une inquiétude, une angoisse existentielle. Voilà que l’homme, qui se croyait au sommet de l’ordre naturel, se trouve être le jouet, mais conscient (d’où la douleur) d’une force dont il ignore tout, mais ne peut que voir ses désastres à l’œuvre dans le « pire des mondes possibles ».

Dès lors, comment articuler ces deux points centraux ? Sont-ils seulement conciliables ? En usant d’une audacieuse capacité de spéculation, Schopenhauer répond par l’affirmative : par la voie de ses sens, l’homme est capable de se forger une image voilée du monde environnant, mais il ne faut pas oublier que cette réalité (ou représentation) prend sa source dans une volonté, qui l’anime autant qu’elle anime l’homme.

2- Parce que le livre est étrangement d’actualité

Découlant directement de la notion de volonté entendue comme vouloir-vivre, la question du mal est centrale dans le Monde. L’origine de cette conviction du mal supérieur au bien prend racine dans une expérience douloureuse sur laquelle revient longuement la préface de Christian Sommer : en 1804, alors adolescent, Schopenhauer visite la France. À Toulon, le spectacle de galériens enchaînés le frappe d’horreur et de consternation. Le constat édifiant n’aura de cesse de le pousser à aller aux origines du mal et de la souffrance des hommes, guettant les aspects multiples de cette volonté, qu’elle soit haine, ou capacité à écraser l’autre pour établir son propre intérêt.

Le combat est sans fin, et résonne encore de nos jours d’une façon si particulière. Du Moyen-Orient à l’Ukraine, du Vénézuéla au Népal en passant par le Mali ou le Darfour, la brutalité des hommes n’a pas de frontières. Les causes ne manquent pas de s’entretuer, et de raviver l’éternelle question de la présence du mal sur terre.

Depuis le XVIIIe siècle, les tentatives de réponse sont nombreuses : Leibniz a composé une passionnante Théodicée (1710), subtil mélange de philosophie et de théologie. Schopenhauer, lui, reprend cette question en la soustrayant à l’aspect théologique. Délivré de la fable religieuse, l’homme est condamné à une lucidité. « Le meilleur des mondes possibles » de Leibniz n’existe plus devant tant d’atrocités. Aussi, s’il attend un quelconque secours, il ne peut venir que de lui seul.

3 – Parce que la voie du salut est possible

Trop souvent réduite au pessimisme, la philosophie morale de Schopenhauer ne suppose pas que le bonheur est impossible. Cependant, il s’agit de ne pas conclure à une inversion trompeuse des valeurs : si elle est présente, la joie abolit la souffrance et l’ennui comme normes d’existence, non l’inverse.

Pour sortir de cet emprisonnement du principe d’individuation, l’homme doit s’élever à une noblesse d’âme, et reconnaître chez l’autre le même principe destructeur qui le pousse à vivre dans la recherche perpétuelle de l’assouvissement afin qu’il n’aille pas nier la volonté d’autrui. L’empathie, autant que la pitié, la douceur et la générosité, débusquent le jeu funeste auquel nous contraint le vouloir-vivre, et acte le triomphe de la connaissance : « seule cette vision, en supprimant toute différence entre mon individu et celui d’autrui, rend possible et explique l’intention parfaitement bonne, même quand elle va jusqu’à la tendresse désintéressée et jusqu’à l’abnégation la plus magnanime. » (§ 68)

Par une connaissance intuitive, l’homme peut et doit canaliser le vouloir-vivre. Trois attitudes transforment l’homme de l’intérieur : en refusant les modes d’expression des pulsions, le saint trouve cette force qui lui permet de prendre la pente opposée à celle de ses désirs ; la pratique de l’ascèse permet à l’homme d’accueillir avec joie les offenses d’autrui, car, sans le contraindre au mal, elles lui sont un rappel salutaire de sa victoire sur le vouloir-vivre.

Mais c’est à travers l’art que l’homme renoue avec la quintessence du monde.

4 – Parce qu’il postule que l’art est un refuge

Comment éteindre les fracas de ce monde ? Comment fuir la guerre perpétuelle des hommes ? La solution est simple, peut-on penser, il faut annihiler la volonté. C’est penser un peu rapidement, répond Schopenhauer. La volonté est un principe dont on ne voit que la représentation à l’œuvre dans le monde. Reste la voie du suicide. Inutile, répond Schopenhauer, car en me supprimant, je ne supprime qu’une représentation de la volonté. La volonté est une vérité philosophique, et échappe aux formes de l’espace et du temps, ainsi que le rappelle le paragraphe 23 du Monde : « La volonté désigne la chose en soi de tout ce qui apparaît en ce monde, la forme de tous les phénomènes. »

Une piste réside dans le bannissement des trois formes de l’intuition humaine : le besoin, le désir et l’envie. Ne peuvent y parvenir que ceux capables d’une élévation de la conscience au-dessus du theatrum mundi. L’art, en dépersonnalisant l’individu, lui offre la possibilité de devenir une « conscience meilleure », digne de contempler les Idées qui président aux choses de ce bas monde.

La position esthétique est la plus élevée car elle suggère une reconnaissance lucide du mal dans la volonté. En parler, c’est déjà la combattre. (À cet égard, l’éthique philosophique poursuit doublement cet affranchissement de la volonté, car non seulement elle offre au philosophe une voie de salut, mais elle le contraint à forger autour de lui une communauté d’hommes, eux aussi disposés à propager l’idéologie.) « [À] l’instant même où, détachés du vouloir, nous nous adonnons à la connaissance pure et dénuée de volonté, nous pénétrons pour ainsi dire un autre monde dans lequel tout ce qui meut notre volonté, et par là même ébranle avec tant d’intensité, n’est plus. » (III, §38)

Philosophie du vécu plus que de l’enseignement (Nietzsche ne s’était pas trompé !), la doctrine de Schopenhauer s’impose donc par toute la force de l’expérience qui lui préexiste, et en laquelle chacun est appelé, non à adhérer, mais à tirer de son substrat toute la force de résilience : « D’un tel homme qui, après de longues luttes contre sa propre nature, l’a enfin dépassée, il ne reste plus qu’un être de pure connaissance, un miroir imperturbable du monde. » (IV, § 68)

1728 pages