« Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle antifascisme » affirmait-il.

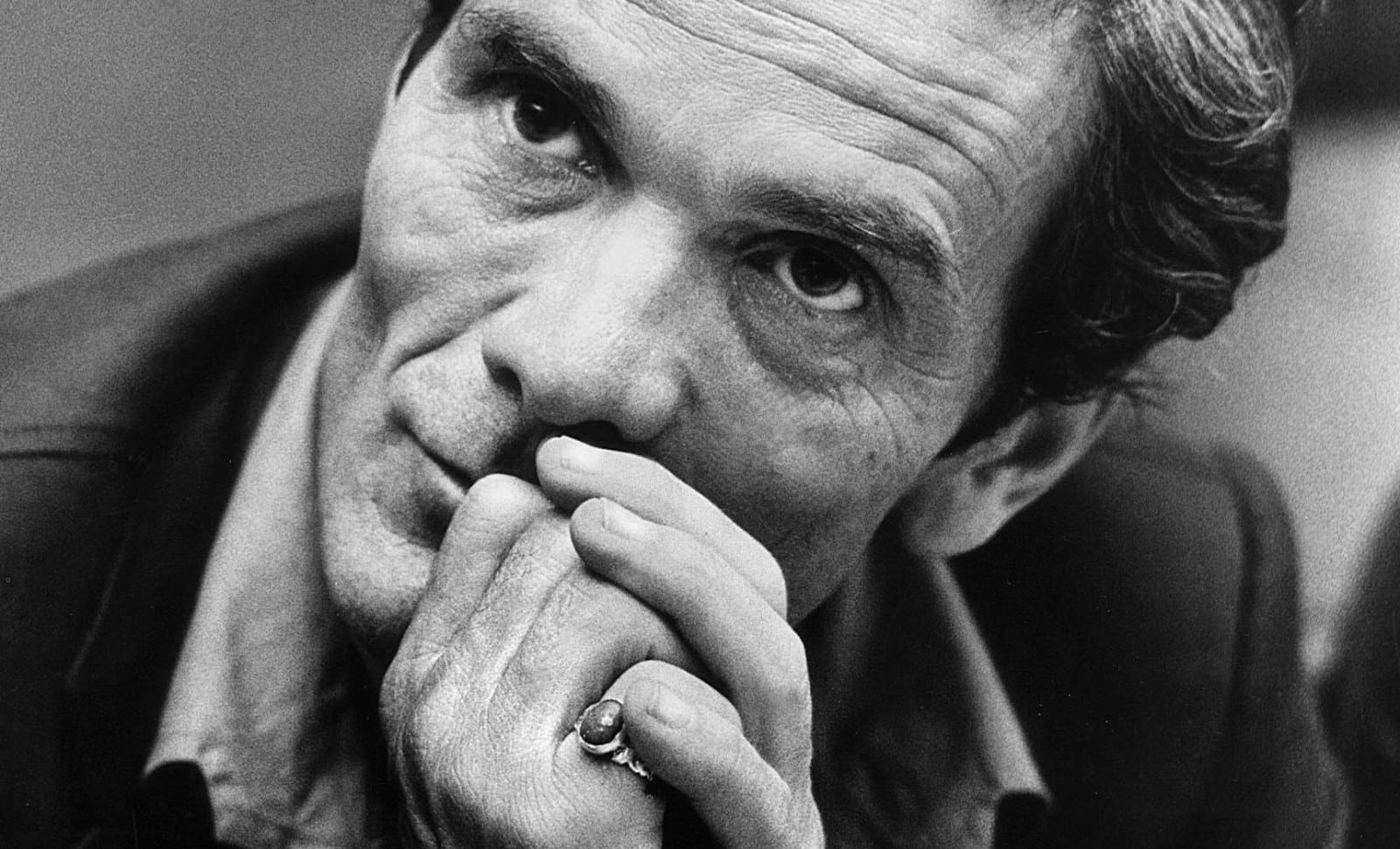

A priori, rien de commun entre Pier Paolo Pasolini, assassiné le 2 novembre 1975 sur un terrain vague d’Ostie, et moi.

Pourtant, bien avant l’excellent article de Jacques de Saint Victor « Pasolini : enquête sur un assassinat plein de mystères » dans Le Figaro du 29 octobre 2025, je m’étais toujours senti étrangement familier, complice, avec cette âme torturée, avec cette personnalité si complexe, dont les contradictions et les paradoxes faisaient l’infinie richesse ; avec cette incroyable honnêteté qui, malgré les apparences, ne la rendait prisonnière d’aucun camp, dès lors que l’expression de la vérité, selon lui, était en jeu.

Homosexuel, prenant tous les risques d’une existence de plaisirs débridée, détesté autant qu’il pouvait être admiré par ailleurs, écrivain, cinéaste, profondément respectueux des gens de peu, des simples, des modestes, tout en étant exigeant et vigilant au service d’une culture dont il voulait préserver l’intégrité et l’universalité, Pasolini, par ses fulgurances et ses provocations, par l’étrangeté même de ses obsessions, parvenait cependant à intéresser bien au-delà de lui-même, de ses affinités propres, de ses chemins intimes préservés des curiosités vulgaires.

A lire aussi: Jacques Bainville lecteur

Avec lui, je n’étais pas loin de me retrouver dans un paysage humain qui, délesté du crime, me faisait songer à la passion que j’avais éprouvée devant certaines destinées à la cour d’assises de Paris, et qui, bizarrement, engendraient parfois comme une impression d’obscure fraternité, dont il convenait que je tirasse souvent les conclusions les plus répressives qui soient.

Pasolini faisait partie de cette catégorie rare d’êtres, où, plus forte que les dissemblances, surgissait une trouble empathie, en dépit du gouffre qui les séparait du commun.

Je ne sais si, chez moi, cette dilection constante pour les ombres plus que pour les lumières a préexisté à une vie professionnelle me contraignant à considérer les premières bien plus que les secondes ou si, dans un même mouvement, ma sensibilité ne s’est pas conjuguée avec ma mission d’accusateur public, que j’ai toujours perçue d’abord comme une salubre opération de débroussaillage intellectuel, judiciaire et humain.

On a souvent fait un sort à sa défense de la police qui aurait dû être soutenue parce qu’elle relevait d’un prolétariat avec lequel ses agresseurs pouvaient être complices socialement.

Comment aurais-je pu demeurer, surtout, indifférent à cette réflexion, si actuelle, de Pasolini dans les Lettres luthériennes, qui dit tout du renversement de nos valeurs, de nos hiérarchies éclatées, de la pauvreté et de la confusion de notre langage, de la perversion de nos principes et de nos idées : « Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle antifascisme ».

A lire aussi: Une gueule d’écrivain

Avec cette pensée, dont la densité signifie plus et mieux que bien des verbeuses dénonciations, on est immédiatement saisi par un double constat : le fascisme, sur tous les plans, a changé de camp ; il n’est plus là où l’on avait l’habitude de le trouver et de le blâmer, et il sert désormais, dans une odieuse banalisation, à frapper d’opprobre toute contradiction qui ne serait pas conforme à cet antifascisme de pacotille, à ses diktats inspirés par la bonne conscience et par une idéologie qui se flatte de laisser le réel à ses portes.

Aussi la gauche et l’extrême gauche traitent-elles de fascistes, de nazis, ceux qui ont l’impudence de les contester ; les conservateurs sont stigmatisés, et les réactionnaires assimilés aux bourreaux d’hier. Il ne se passe pas une journée sans qu’on ne nous annonce que le fascisme serait à notre porte – et, le lendemain, tout étonnés de nous découvrir encore vivants, nous nous réveillons et ouvrons les yeux sur la démocratie.

Oui, Pasolini est un mort proche, si familier, à la fois tellement à part, mais si terriblement, si tragiquement, si lucidement humain, qu’il demeure, malgré le passage du temps, en nous, tel un mystère que nous n’essayons pas de déchiffrer à notre mesure.

Parce que ce mystère, c’est moi, c’est nous – avec lui.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !