La campagne de vaccination peine à démarrer dans l’hexagone

Depuis un an, on ne cesse de s’interroger, de se lamenter, de s’insurger, de se désespérer face à l’incurie, l’impéritie, l’imprévision ou l’irresponsabilité de l’exécutif dans la crise sanitaire. Après le scandale des masques et l’échec de la stratégie des tests, voilà que menace le fiasco des vaccins. On a critiqué à juste titre l’approche technocratique, la morgue et le mépris du pouvoir à l’égard des citoyens et de la représentation nationale. Mais, malgré les rodomontades présidentielles sur « la guerre contre le virus » et la mise en place d’un « conseil de défense sanitaire », on semble avoir oublié un acteur essentiel en temps de crise majeure et surtout en situation de guerre : nos forces armées. Car en matière de logistique notamment, les militaires sont entraînés à réagir en urgence sur divers terrains d’intervention.

Le fiasco de la vaccination par étapes

Car il y a bien urgence sur tous les fronts de la pandémie. Il y a toujours urgence à prescrire précocement antibiotiques et stimulateurs des défenses naturelles pour tenter de minimiser les effets de la maladie à ses débuts et éviter ainsi l’hospitalisation. Pourtant, même si cela ne fait plus polémique, les autorités sanitaires persistent à refuser ces types de traitements empiriques alors qu’en milieux hospitaliers des progrès ont été faits grâce aux acquis de l’expérience tâtonnante. Et désormais il y a urgence à vacciner le plus grand nombre possible de personnes pour tendre le plus tôt possible à un certain niveau d’immunité collective permettant de freiner à la fois la propagation du virus et la multiplication de ses mutations. Pourtant, le gouvernement a préféré imaginer une programmation de la vaccination par étapes et en faisant abstraction du facteur temps, plutôt que de mettre en œuvre une logistique de campagne permettant de donner rapidement accès au vaccin à la partie de la population désireuse d’en bénéficier.

Plutôt que d’agir de façon chaotique et calamiteuse en naviguant à vue, pourquoi ne pas confier aux Forces armées des missions qu’elles sont en mesure de mener à bien?

Mais tout au long de cette période épidémique, le gouvernement a multiplié les nouvelles instances et conçu des plans d’action à partir de modélisations abstraites. Cette stratégie s’est révélée systématiquement erronée. Les organismes créés se sont avérés soit tyranniques, exacerbant colères et états dépressifs dans la population, soit inefficaces ou mort-nés, augmentant le trouble et le scepticisme et partant alimentant la tendance complotiste. Avec le Comité scientifique en premier lieu, érigé en père fouettard, le gouvernement a oscillé entre retranchement derrière l’autorité médicale pour imposer des mesures parfois excessives, et refus par démagogie, de certaines autres mesures préconisées, en prenant de graves risques. Puis le « CARE », Comité Analyse Recherche et Expertise, plus spécifiquement consacré « aux diagnostics et aux traitements », instauré quelques temps après le Conseil scientifique pour venir « en appui » de celui-ci, a pour sa part, disparu semble-t-il, sans laisser de trace.

L’ANRS et de REACTing fusionnent

Aucune instance n’a donc donné d’éclaircissements satisfaisants ni à propos des évaluations de médicaments existants sur le marché, ni eu égard à l’efficacité comparée des différents tests et de leurs usages potentiels. Silence sur l’arrêt de l’essai européen « Discovery » et pas davantage d’information sur l’essai Solidarity évaluant quatre traitements dont le remdésivir et l’hydroxychloroquine, selon des protocoles d’administration discutables. Encore moins de commentaires sur la panique conduisant à interdire l’hydroxychloroquine et l’erreur symétrique de l’achat massif précipité de remdésivir. Quant aux tests salivaires, ils sont totalement ignorés alors qu’ils auraient à peu près le même niveau de fiabilité que les tests par écouvillonnage rhinopharyngé (relativement douloureux et nécessitant du personnel spécialisé pour le prélèvement). Cela est d’autant plus incompréhensible que différents tests salivaires sont déjà utilisés avec succès dans une vingtaine de pays (dont la Belgique, le Canada et les États-Unis) et que « EasyCov » conçu avec des chercheurs du CNRS de Montpellier, est un test salivaire français éprouvé.

A lire aussi, du même auteur: La technocratie, les médecins et les politiques

Enfin, quant aux organismes censés réagir aux urgences sanitaires, la logique bureaucratique a encore sévi. La « task force » de l’INSERM, REACTting (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases) « rassemblant des équipes et laboratoires d’excellence, afin de préparer et coordonner la recherche pour faire face aux crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes » n’a guère brillé ces derniers mois. Au demeurant, sa fusion hâtive et brutale le 1er janvier avec une agence qui elle, a pendant une trentaine d’années fait ses preuves dans son domaine, n’est guère rassurante. En effet, tandis que l’ANRS (Agence nationale de recherche sur le Sida, les hépatites et les IST) a été performante et novatrice tant du point de vue de l’articulation avec les associations de patients qu’au niveau de la coopération internationale, la nouvelle structure qui l’a absorbée (en écartant d’ailleurs absurdement du nouvel organigramme l’ancien directeur) devra désormais partager avec l’ensemble des recherches sur toutes les autres maladies infectieuses émergentes, un budget globalement réduit et dont la pérennité n’est pas assurée.

La compétence militaire écartée

Cette « fusion-réduction » pourrait-on dire, laisse donc présager hélas, d’aussi mauvais résultats que la fusion de même type réalisée en 2015 entre l’Institut de veille sanitaire et l’EPRUS. L’agence « Santé Publique France », née de cette fusion, n’a pas été depuis lors des plus compétentes en effet, dans la gestion des stocks de matériel médical (en particulier des masques…) ou des dispositifs de testing, et maintenant de la vaccination. Or une des causes de cette perte de compétence et d’efficacité se trouve sans doute dans le renoncement à la ressource des forces armées nationales. L’EPRUS (Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences sanitaires) créé en 2007 et qui assura jusqu’en 2014 « la gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves tant du point de vue humain (réserve sanitaire) que du point de vue matériel (produits de service) », en France et à l’étranger, tout en étant sous la tutelle du ministère de la Santé, était articulé étroitement au ministère de la Défense. Lors de missions menées en Afrique notamment, la collaboration civils/militaires s’était d’ailleurs montrée très efficace à plusieurs reprises.

Alors, dans la crise sanitaire actuelle de la covid, pourquoi ne pas avoir fait appel au personnel et à l’expérience logistique de nos militaires ? Nos voisins en Allemagne, n’utilisent-ils pas l’Armée pour organiser la vaccination de masse ? Plutôt que d’agir de façon chaotique et calamiteuse en naviguant à vue en fonction de l’opinion publique, pourquoi ne pas confier aux Forces armées des missions qu’elles sont en mesure de mener à bien ? Mais sans doute notre gouvernement d’experts qui refuse d’entendre notamment les élus locaux, se considère-t-il supérieur à tous dans tous les domaines, y compris aux militaires dans leur champ de compétence…

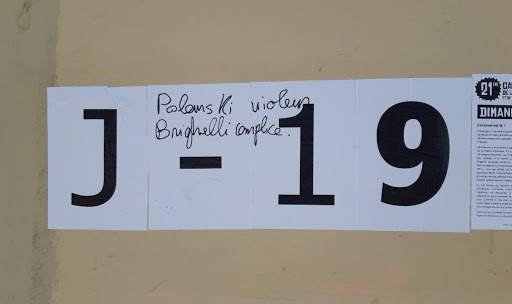

Et de mettre en cause, dans la foulée, le cher vieux Ronsard, autre violeur célèbre — c’est vrai, c’est écrit sur les murs de la Sorbonne — se propose de violer Cassandre (ou Marie, ou Hélène, tout ça c’est de la chair fraîche pour le grand sourdingue de la poésie) :

Et de mettre en cause, dans la foulée, le cher vieux Ronsard, autre violeur célèbre — c’est vrai, c’est écrit sur les murs de la Sorbonne — se propose de violer Cassandre (ou Marie, ou Hélène, tout ça c’est de la chair fraîche pour le grand sourdingue de la poésie) : Qu’auraient-elles beuglé, ces sous-produits de copulations honteuses, si je leur avais fait étudier

Qu’auraient-elles beuglé, ces sous-produits de copulations honteuses, si je leur avais fait étudier