La parution d’un recueil de romans d’Octave Mirbeau et d’une nouvelle traduction d’un chef-d’oeuvre de Chesterton permet de lire ou relire ces deux écrivains qui, entre la fin du xixe siècle et le début du xxe, s’attaquent frontalement à leur époque et, dans un rire inquiet et salvateur, en dénoncent la dangereuse folie.

Octave Mirbeau (1848-1917) a commencé sa carrière journalistico-politique à droite, voire très à droite pour devenir un romancier franchement libertaire, la quarantaine venue. Le sens commun veut des évolutions contraires, en oubliant pourtant que Victor Hugo lui aussi a été un jeune romantique monarchiste et légitimiste avant de mourir en père de la République sociale, auréolé de ses combats contre la misère, le travail des enfants, la peine de mort.

On peut chercher dans la vie de Mirbeau une explication biographique à cette évolution brutale qui a fait de l’antisémite un ardent dreyfusard et du polémiste bonapartiste le défenseur de l’anarchiste Ravachol.

Cette explication biographique a un nom : Judith Vinmer. Elle est à Mirbeau ce qu’a été l’Odette de Crécy au Swann de Proust, une demi-mondaine « qui n’est même pas son genre ». Quatre ans entre 1880 et 1884 dont il ressort moralement épuisé. Pourtant, rien ne vaut un chagrin d’amour pour vous décider à écrire enfin un roman. En 1886, le brillant journaliste, de retour de la campagne où il était allé lécher ses plaies de grand fauve, publie Le Calvaire. Ce roman-cauchemar tient de l’exorcisme. C’est à partir du prisme de la pulsion de mort que contient toute passion amoureuse que Mirbeau a l’intuition d’un monde conçu comme un abattoir grandeur nature. La maîtresse cruelle, voire franchement sadique, conduit dans Le Calvaire Jules Mintié, le narrateur, écrivain raté et qui le sait, à la limite du meurtre et de la folie. Il préfère disparaître, habillé en ouvrier, au fin fond de la Bretagne.

Mirbeau, lui, ne disparaît pas, mais devient au contraire un écrivain de premier plan, une voix unique, inclassable dans ce qu’il a été convenu d’appeler la littérature fin-de-siècle. C’est un Bloy athée et anticlérical, mais qui partage avec le catholique inspiré une verve pamphlétaire redoutable et une aptitude rageuse aux chocs frontaux avec son époque. À défaut d’être amis, d’ailleurs, Bloy et Mirbeau s’estimaient et estimaient mutuellement leurs œuvres respectives, ce qui n’allait pas de soi quand on connaît l’exigence et la férocité de ces deux-là en matière de critique littéraire.

On ne retrouve pas la noirceur désespérée du Calvaire dans le volume Mirbeau publié dans la collection « Bouquins » et édité par Pierre Glaudes qui préfère nous donner ce qu’il appelle « quatre romans de la maturité ». Ils se caractérisent, d’après Glaudes, par le ton nouveau de Mirbeau, celui du satiriste d’une société qu’il autopsie avec une colère intacte. On pourra ainsi lire ou relire, dans l’ordre chronologique, Le Jardin des supplices (1899), Le Journal d’une femme de chambre (1900), La 628-E8 (1907) et Dingo (1913), dernier roman que Mirbeau publie de son vivant, achevé par un autre que lui, Léon Werth, et qui met en scène un écrivain et son chien. C’est un roman « cynique » au sens étymologique du terme puisque le chien se révèle infiniment plus moral que son maître et démystifie les fausses valeurs d’une société qui est pourtant bonne fille avec Mirbeau qui mourra millionnaire.

Un réalisme carnavalesque

Si Mirbeau dit encore quelque chose à nos contemporains, c’est grâce au Journal d’une femme de chambre, best-seller à sa parution, transfiguré par une adaptation cinématographique de haut-vol, celle de Buñuel en 1964 avec Jeanne Moreau. Ce roman est novateur, notamment dans ses caractéristiques formelles. L’héroïne et narratrice, Célestine, une jeune bonne, très séduisante, est embauchée par un couple de petits-bourgeois, quelque part en Normandie, la terre natale de Mirbeau. Le peu de temps libre que lui laissent ses patrons, elle l’occupe à la rédaction d’un journal intime. Si le journal fictif a parfois été employé en littérature, Mirbeau est le premier à lui conférer un réalisme cru, profondément inscrit dans son époque puisque les dates correspondent à celle de l’affaire Dreyfus. Le journal commence le 14 septembre 1898, alors que le colonel Henry, convaincu d’avoir falsifié les preuves incriminant l’officier juif, se suicide dans sa cellule, et il se termine moins d’un an plus tard, en juillet 1899, alors que Dreyfus va rentrer en France, libéré de sa prison de l’île du Diable.

Mais ce réalisme, Mirbeau le fait dériver vers une forme carnavalesque qui provoque le rire. La violence sociale des rapports entre les maîtres et les domestiques n’est plus qu’une toile de fond pour une Célestine qui prend un plaisir évident à colliger toutes les perversions imaginables de la bourgeoisie, petite et grande, mais aussi des domestiques eux-mêmes. La sexualité déréglée de la plupart des protagonistes est pour Mirbeau l’indice le plus sûr d’une décomposition du système social.

Un « en dehors »

Mirbeau, à cette époque, a clairement choisi son camp. Il se définit comme un « en dehors » comme se désignaient eux-mêmes les libertaires de la fin du siècle. C’est-à-dire « en dehors » des règles, des préjugés, des lois. Ce mouvement s’accomplissant dans le fracas salvateur d’un rire nietzschéen accompagné de celui des bombes jetées ici et là contre les symboles de l’ordre établi.

Cette vision de l’anarchie, Mirbeau l’a déjà expérimentée, sur un plan formel, dans le très sadien Jardin des supplices, car l’anarchie veut faire table rase de tout, y compris de la forme romanesque classique. Un diplomate en mission en Inde rencontre Clara, une aristocrate anglaise aux goûts pour le moins spéciaux. Elle l’entraîne en Chine où elle prend son plaisir en observant des bagnards torturés en fonction de leur condition sociale : « Je t’apprendrai des choses terribles… des choses divines… tu sauras enfin ce que c’est que l’amour !… Je te promets que tu descendras, avec moi, tout au fond du mystère de l’amour… et de la mort !… » C’est Freud avant Freud, Éros et Thanatos habillés avec les oripeaux du décadentisme fin-de-siècle. On laissera le lecteur découvrir le supplice de la cloche, de la caresse ou encore du rat. Pour le reste, dans ce roman qui est en fait une récupération de chroniques et de contes précédemment parus, le satiriste s’en donne à cœur joie, au travers de personnages réduits à des caricatures « hénaurmes ».

Ce que certains critiques reprochaient à Mirbeau, les coutures trop visibles, le grossissement du trait, l’impression de bric et de broc, sont pour le lecteur moderne une troublante esthétique de l’inquiétude. Zola ne s’y était pas trompé. Il trouvait du génie à Mirbeau alors que celui-ci n’a eu de cesse, pourtant, de rompre avec les canons du naturalisme qu’il jugeait démodé parce que Zola et ses disciples voulaient faire du roman une branche des sciences sociales.

Mirbeau pousse d’ailleurs cette déconstruction du roman jusqu’au bout dans La 628-E8. Le titre est celui de la plaque d’immatriculation de la Charron-Girardot-Voigt, la CGV, une automobile de luxe. Dans ce livre, qui tient du récit de voyage et de la chronique, Mirbeau donne un génial fourre-tout, assez joyeux comme si la vitesse le libérait d’un poids, en précurseur anar de Morand. Longues conversations à bâtons rompus, souvenirs qui surgissent par association d’idées, le Mirbeau peint par Jules Renard, « un homme qui se réveillait en colère et se couchait furieux », devient infiniment plus léger, presque rieur.

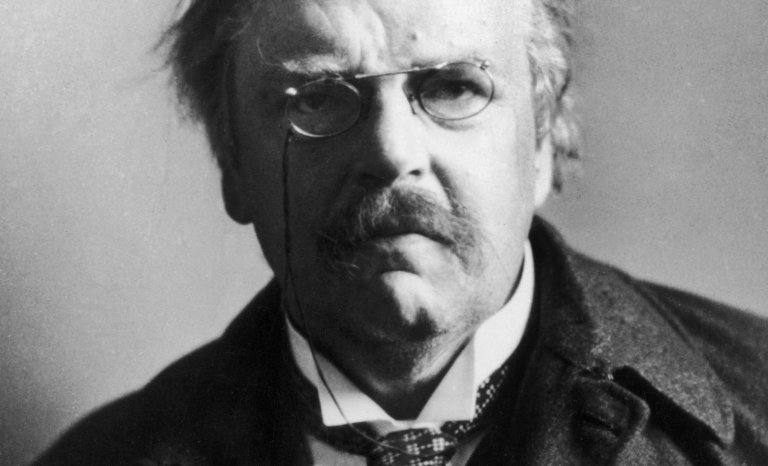

Un homme qu’on appelait Chesterton

À l’époque où Mirbeau roulait entre Bruxelles, Anvers et Rotterdam avant d’obliquer sur Düsseldorf et « Berlin-Sodome », un certain G. K. Chesterton (1874-1936) publiait, de l’autre côté de la Manche, en 1908, un roman tout aussi inclassable, tout aussi drôle et terrifiant qu’un roman de Mirbeau. Il vient d’être retraduit par Marie Berne aux éditions de L’Arbre vengeur sous le titre L’homme qu’on appelait Jeudi – un cauchemar. Marx disait qu’un spectre hantait l’Europe et qu’il s’agissait du communisme, il semble plutôt en ce début de xxe siècle qu’il se soit agi de l’anarchie, sujet central du roman de Chesterton.

Il s’agit d’un roman protéiforme et inclassable, comme l’était le génie de Gilbert K. Chesterton, auteur d’une œuvre monumentale où l’on trouve des essais, des romans, de la poésie, des nouvelles et des recueils d’articles. Comme Mirbeau, il est un polémiste virulent qui prend part à toutes les querelles idéologiques et littéraires de son temps. Il fait partie, à la sauce anglaise, de ceux qu’Antoine Compagnon a appelé chez nous « les antimodernes ». Il n’est pas, à proprement parler un réactionnaire, plutôt un éternel minoritaire qui se méfie du progrès technique alors que le monde se désenchante dans un véritable effondrement spirituel. La Première Guerre mondiale, où il perd son frère, en est pour lui l’illustration monstrueuse. Il en tient pour responsable le protestantisme, ce qui, en 1922, pousse cet anglican à se convertir au catholicisme et à s’en faire l’ardent défenseur, notamment parce que cette religion est aussi un espoir, à travers la Révélation, de contredire la folie de la science et les deux grandes idéologies qui en sont les rejetons : le capitalisme et le socialisme.

Mais il ne faudrait pas oublier le tempérament de Chesterton. Il a, comme Mirbeau, le sens joyeux de la satire et de l’humour noir, du paradoxe et de la provocation. Ses ennemis voyaient en lui un polygraphe désordonné alors que son génie sera célébré par son « meilleur ennemi » George Bernard Shaw, mais aussi par des écrivains de tempéraments aussi différents qu’Hemingway, Kafka ou Borges.

L’homme qu’on appelait Jeudi est une porte d’entrée idéale dans son œuvre pour le lecteur français qui goûtera l’étrange allure de thriller métaphysique de ce roman où un poète, Syme, appartenant à la police secrète, s’infiltre grâce à un autre poète, Gregory, dans un groupe anarchiste, tout aussi secret, qui désire faire tout sauter et dont les membres dirigeants portent chacun le nom d’un jour de la semaine et sont commandés par un mystérieux et invisible Dimanche.

Leur projet est simple, détruire l’humanité. Syme parvient à se faire élire par le groupe qui doit remplacer Jeudi. Le roman a des allures de Fantômas ou de Rocambole et on n’oubliera pas que Chesterton devait quelques années plus tard investir avec succès, entre 1910 et 1935, le « mauvais genre » en créant le Père Brown, un curé-détective de l’Essex qui, le temps de 50 nouvelles, résoudra les affaires les plus alambiquées sans jamais chercher à punir les coupables, car c’est l’affaire de Dieu. Dans L’homme qu’on appelait Jeudi, une table de pub s’enfonce dans le sol pour amener les membres aux réunions dans des pièces qui sont de véritables arsenaux. On se bat en duel, on essuie des fusillades, on passe d’un lieu à l’autre avec cette aisance des rêves ou, pour reprendre le sous-titre du roman, du cauchemar.

Étrangement, le roman pourra rappeler la série « télévisionnaire » anglaise culte de Patrick McGoohan, Le Prisonnier qui repose sur une identique structure, aimablement paranoïaque. En effet, assez rapidement Syme s’aperçoit que tous les membres du groupe sont comme lui des policiers qui ont été recrutés par la voix mystérieuse de Dimanche dans une chambre obscure. Dimanche les envoie en France, la Mecque du terrorisme anarchiste, à la poursuite de l’Anarchiste avec un grand A, qui se révèle être… Dimanche lui-même.

Contre le confort intellectuel

Ce n’est donc pas, ou pas seulement, un roman sur l’anarchie contre l’ordre, mais sur la difficulté à les distinguer et sur la question, combien angoissante, de leur caractère interchangeable, voire de leur indispensable complémentarité comme dans cet épisode où les deux poètes s’affrontent à propos d’un arbre et d’un réverbère. L’arbre représente le merveilleux et effrayant désordre de la vie, comme le pense Gregory, contrairement à la banalité du réverbère qui incarne l’ordre. Ce à quoi Syme répond qu’on ne verrait pas l’arbre sans le réverbère.

C’est le paradoxe ultime, qui est chez Chesterton, comme chez Mirbeau, le refus intempestif et joyeux de ce poison qui nous corrode lentement, mais sûrement : le confort intellectuel.

Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices et autres romans (éd. Pierre Glaudes), « Bouquins », Robert Laffont, 2020.

K. Chesterton, L’homme qu’on appelait Jeudi – un cauchemar (trad. Marie Berne), L’Arbre vengeur, Talence, 2020.