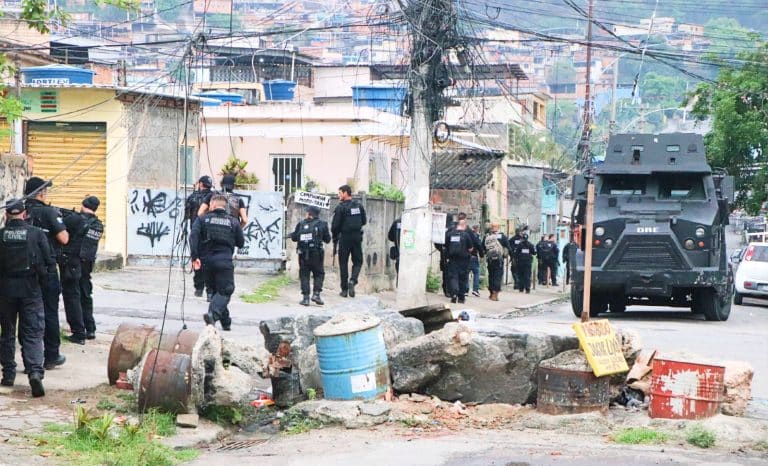

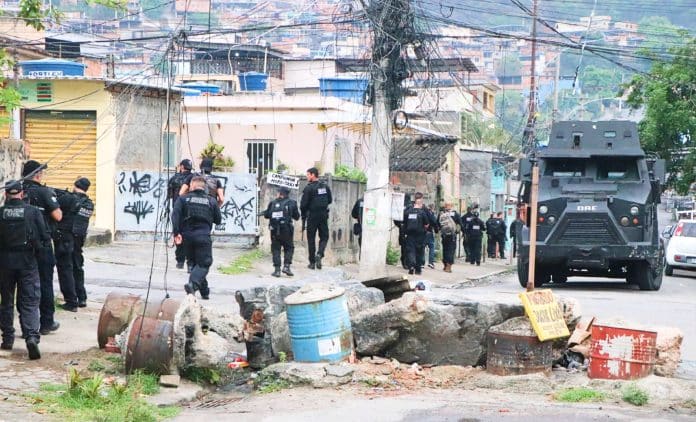

Au Brésil, l’État a cédé le terrain aux seigneurs de guerre des favelas. Face à cet abandon, le gouverneur de Rio de Janeiro, Claudio Castro, figure de la droite brésilienne, a lancé le mardi 28 octobre une opération pour capturer les chefs du Comando Vermelho. Résultat: 121 morts. Dans ces labyrinthes de béton où la loi officielle ne passe plus, les habitants vivent sous l’autorité du crime, plutôt qu’à l’ombre de la loi, raconte Driss Ghali.

Imaginez la Seine-Saint-Denis sans police durant cinq ans. À votre avis, dans quel état sera le département le plus dangereux de France ? C’est à ce jeu stupide et irresponsable que joue Rio de Janeiro depuis 2020. Les génies qui peuplent la Cour suprême brésilienne (STF) ont décidé que la police n’avait plus le droit de mettre les pieds dans les nombreuses favelas de la ville, au nom des droits de l’homme. Résultat : les favelas de Rio de Janeiro sont devenues la capitale du crime au Brésil, attirant des criminels en fuite qui les ont transformées en bastions imprenables. La règle a été légèrement assouplie en avril 2025, permettant le retour timide et temporaire de la police. L’opération de la police carioca qui a fait 121 morts cette semaine s’inscrit dans ce contexte. Son but est très limité, il s’agit simplement d’atténuer les effets de cinq ans de délire légal en pénétrant, ne serait-ce que quelques heures, dans le sanctuaire de la mafia et au passage y saisir des armes et des individus recherchés. Quant à libérer la population du joug des trafiquants, il n’en est pas question, la police locale étant dépassée et le gouvernement de Lula tout à fait opposé à une quelconque remise en cause de l’impunité du Comando Vermelho, la mafia préférée de la gauche brésilienne.

Insurgés

Le Brésil fait face à une offensive majeure du crime organisé. PCC, BDM, OKD, SDC, CV, GDE, TCP, ADA, les murs du pays sont recouverts de sigles remettant à des groupes mafieux qui contrôlent des territoires entiers. Pendant que les veaux qui peuplent les rédactions mainstream brésiliennes et leurs correspondants bovins dans les chancelleries européennes n’ont d’yeux que pour « la menace Bolsonaro », les Brésiliens, eux, sont soumis à la terreur de la mafia. Un institut très officiel a révélé il y a quelques jours que 25% des Brésiliens sont soumis aux lois du syndicat du crime. Au Ceara, au nord-est du pays, un village entier a été vidé de ses habitants sur ordre du crime organisé qui a loué leurs maisons à d’autres. L’Etat ne fait rien.

Rio de Janeiro exprime l’aboutissement de cette dérive. La police préparée pour lutter contre des bandits fait face à des insurgés. Mardi dernier, 400 hommes lourdement armés ont fait face à la police. 400 hommes ! Ce n’est pas un gang, c’est une force insurrectionnelle. Il a fallu rassembler 2500 hommes pour les encercler et les obliger à se mettre à découvert dans une zone boisée au-dessus d’une colline où les forces spéciales les attendaient en embuscade.

La police de Rio de Janeiro a toujours été structurellement incapable de contrôler les favelas. Depuis que la Cour suprême lui met des bâtons dans les roues, la situation a dégénéré d’une délinquance aggravée vers une insurrection de moyenne intensité.

Depuis cinq ans, 5000 barrières en béton ont fait leur apparition autour des favelas. À l’intérieur de ces frontières nouvelles, la mafia prélève l’impôt, elle dispose du monopole de la vente du gaz butane, de celui de l’internet et de la bière. Uber est interdit, les mototaxis de la mafia s’occupent de la mobilité urbaine. Le trafic de drogue est assez secondaire désormais, le territoire en lui-même rapporte plus. Au-delà des activités économiques que nous venons de décrire, il y a l’usage des favelas comme entrepôt accueillant les centaines de cargaisons dévalisées chaque mois aux quatre coins de la ville : viande rouge, électronique, voitures, médicaments qui amaigrissent etc.

Zones interdites à la police

Plusieurs milliers d’hommes s’entraînent et se réfugient dans les zones interdites à la police. Quatre millions de cariocas y sont coincées et n’ont d’autre choix que de baisser les yeux. Chaque jour, ils voient défiler des hommes en camouflage militaire, portant grenades et fusils d’assaut. Des drones volent constamment au dessus de leur tête, pour l’observation à longue distance mais aussi pour l’attaque au sol. Des anciens soldats ont été recrutés par la mafia et les bonnes pratiques de la guerre ukrainienne ont atterri sous les tropiques plus rapidement que prévu. Les hélicos de la police ne sont plus adaptés, ils sont trop fragiles au vu du calibre des armes utilisées. Il faut des Black Hawk ou des Caracal maintenant. Les blindés de la police sont inutiles, il faut des blindés à chenille pour passer au-dessus des barrières en béton.

La police de Rio de Janeiro appelle à l’aide depuis des mois, l’État fédéral ne répond pas. Pas question de céder les moyens de l’armée, pourtant stationnée en nombre à Rio de Janeiro, ancienne capitale du pays. Elle dispose des armes et des hommes à la hauteur de la tâche, elle l’a déjà fait brillamment à la veille de la Coupe du Monde de 2014. C’est la guerre mais Lula et l’establishment veulent que la police de Rio de Janeiro la mène avec des pistolets à eau.

Quand la nouvelle a filtré que plusieurs dizaines de criminels ont été abattus par la police de Rio, Lula s’est dit « sidéré ». Il n’a jamais versé la moindre larme lorsque les trafiquants ont massacré des civils ou violé des jeunes filles qui refusaient de participer à leurs fêtes. Quand Trump lui a proposé de classer les deux plus grandes mafias brésiliennes comme groupes terroristes, il a refusé arguant de la souveraineté nationale (mai 2025). Dans son cynisme infini, il fait semblant de croire qu’il est souverain là où la mafia fait la loi. Quand on lui pose la question du trafic de drogue, il répond que « les trafiquants sont victimes des drogués » et qu’il faut les protéger des consommateurs de drogue avant toute chose (octobre 2025).

Aucun mot de consolation pour les quatre policiers morts, pour le commissaire de police amputé de la jambe suite à un tir dans la veine fémorale ni pour les 80 agents des forces de l’ordre blessés.

Le Cour suprême fait encore parler d’elle

On peut croire que le président est fou, cynique ou même complice du trafic, mais comment comprendre l’attitude scandaleuse de la Cour suprême ?

Quelques heures après l’apparition des cadavres de trafiquants, le juge le plus en vue de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a demandé des explications écrites au gouverneur de Rio de Janeiro. Puis, il a annoncé se rendre dans la ville, la semaine suivante, pour vérifier de lui-même le respect des droits de l’homme (des bandits…). Lui qui ne s’est jamais ému des violations des droits de l’homme des habitants des favelas, victimes d’atrocités aux mains des trafiquants. Il est vrai que comme le juge de Moraes est très occupé à persécuter l’ancien président Bolsonaro, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour pourchasser la mafia. Il l’accuse d’avoir mis en danger l’Etat de droit alors qu’il a été aboli dans les favelas de Rio de Janeiro…

Tout porte à croire que l’establishment politico-juridique brésilien favorise la mafia. Comment interpréter autrement la décision surprenante de la plus haute cour électorale du pays de remettre sur la table deux vieux procès contre le gouverneur de Rio de Janeiro, quelques heures à peine après le déclenchement de l’opération dans les favelas ? Il risque d’y perdre son mandat, ce qui serait le meilleur cadeau de Noël à faire au crime organisé. D’ailleurs, le principal chef du Comando Vermelho, la mafia prise pour cible cette semaine, a le droit de publier sur Instagram depuis sa prison ! Il a pu dénoncer l’opération de la police en toute impunité alors qu’il est sous la surveillance de l’Etat fédéral, c’est-à-dire de Lula en définitive. (Il sera transféré dans une prison de haute sécurité par la suite.)

Ce « civil » selon la terminologie employée par le Ministre de la Justice, Ricardo Lewandowski, pour qualifier les membres de la mafia, ce civil donc est accusé d’avoir fait couper les oreilles d’un jeune homme qui a osé draguer sa femme. Quel humaniste ! Quel homme de gauche !

En effet, le Comando Vermelho est né en 1979 dans une prison où étaient mélangés des détenus politiques de gauche et des criminels de droit commun. Les premiers ont converti les seconds aux valeurs de la justice sociale et aux techniques insurrectionnelles. Est née ainsi A Falange Vermelha (la phalange rouge) qui plus tard deviendra O Comando Vermelho (le commandement rouge, aussi appelé CV par ses initiales). L’organisation a depuis longtemps essaimé hors de Rio de Janeiro. Elle contrôle plusieurs corridors de transport de la drogue et de la contrebande à travers le pays. En Amazonie, elle déboise en toute liberté, elle s’active dans l’orpaillage illégal et dans toutes sortes d’activités criminelles. Elle bute sur le PCC, son grand concurrent, basé à São Paulo, et qui se distingue par sa discrétion. Là où le PCC cherche à soigner les apparences, le CV se distingue par son côté scandaleux. L’un fait profil bas et fait croire aux naïfs que la police a le dernier mot, l’autre empêche la police de circuler. Deux philosophies différentes pour un même cancer.

La mansuétude avec le CV ne doit pas faire oublier l’attitude globale des autorités fédérales avec le crime organisé, qu’il soit lié à la gauche ou à la droite. C’est en général une douceur infinie, bien plus ample que ce que l’on constate dans les tribunaux français (c’est dire…). A Rio de Janeiro, par exemple, une mafia que l’on dit proche de la droite prospère tranquillement, elle investit les quartiers ouest de la ville depuis vingt ans : il s’agit de la milice (milicia), composée de policiers et de pompiers renégats.

En réalité, le Brésil est devenu un des premiers pays occidentaux à avoir confié au crime organisé le contrôle de ses périphéries. L’Etat s’organise, ouvertement ou subrepticement, pour que les pauvres soient confiés à la mafia, du moment qu’ils votent comme il se doit aux élections. Le Brésil est un pays à deux vitesses. Il y a le pays utile qui est fliqué constamment par une administration tatillonne, et il y a le pays délégué aux mafias qui produit moins certes mais apporte une ressource inestimable aux yeux de l’establishment : des millions de votes captifs. Mais, ne vous inquiétez-pas, Lula est là et Bolsonaro est en résidence surveillée. La démocratie a donc triomphé !