C’est bien connu: on adore maltraiter notre Histoire. Les mille ans de monarchie qui précèdent la sacro-sainte Révolution française sont souvent jetés aux oubliettes et avec eux, le Moyen Âge, jugé barbare et patriarcal. On nous répète à l’envi qu’avant 1789, les hommes étaient des brutes et les femmes des soumises.

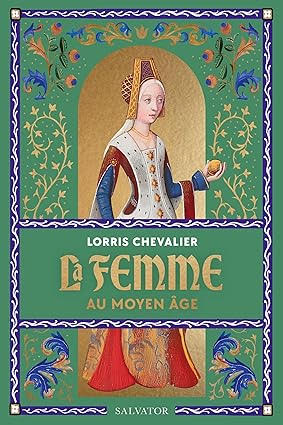

Lorris Chevalier, docteur en histoire médiévale à l’Université de Bourgogne et conseiller historique de Ridley Scott pour le film Le Dernier Duel, démonte ces clichés dans La Femme au Moyen Âge. Il y montre qu’au contraire, les femmes médiévales écrivaient, gouvernaient, soignaient, commerçaient, enseignaient et créaient. À travers des figures comme Christine de Pisan, Aliénor d’Aquitaine, Pétronille de Chemillé ou Jeanne d’Arc, mais aussi à travers l’analyse des métiers, des arts, des loisirs et de la foi, il dévoile une société étonnamment moderne, où la mixité et la liberté féminine allaient de soi.

Isabelle Marchandier. Dans votre essai, vous brossez le portrait de femmes célèbres : Aliénor d’Aquitaine, reine et mécène, ou Pétronille de Chemillé, abbesse et architecte de Fontevraud. Or, vous montrez que ces figures ne sont pas des exceptions. Comment pouvez-vous affirmer que la femme au Moyen Âge était pleinement intégrée à la vie économique, politique et spirituelle de la société ?

Lorris Chevalier. L’objectif de mon ouvrage est précisément de dépasser la simple évocation des grandes figures féminines pour s’intéresser aussi aux « petites dames ». Les femmes médiévales ne sont pas cantonnées à la sphère domestique : elles dirigent des abbayes, administrent des domaines, gèrent des entreprises, écrivent, enseignent.

Certaines deviennent de véritables cheffes d’entreprise, notamment dans le commerce international de la laine ou du diamant entre Londres, les Flandres et l’Italie. Quand les maris étaient absents, prisonniers ou morts, les femmes reprenaient naturellement les affaires, sans revendication idéologique mais par pragmatisme et sens du devoir.

Ces réalités économiques apparaissent dans des correspondances familiales, comme Lettres de Paston, précieuse correspondance anglaise du XVe siècle, où l’on découvre des femmes comme Margaret Paston gérer les domaines, traiter avec les créanciers, suivre les procès et assurer la continuité des affaires familiales pendant l’absence des hommes. Ce type de source, encore peu étudié à l’époque de Régine Pernoud, révèle combien la participation féminine à la vie économique et sociale était une réalité ordinaire.

Vous évoquez aussi la mixité des métiers et des arts : les corporations, les troubadouresses, les enlumineuses… Est-ce à dire que la société médiévale était « inclusive » avant l’heure ?

Le mot « inclusif » est bien sûr anachronique, mais l’idée n’est pas fausse. Quand on évoque le Moyen Âge, on pense souvent à une société d’exclusion. Or, la réalité démontre l’inverse : le travail y était une valeur centrale, et cette morale s’appliquait aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Celles-ci exerçaient dans tous les domaines : artisanat, commerce, médecine, musique, arts, enluminerie. Citons par exemple Anastaise, la meilleure enlumineuse de Paris, employée par Christine de Pisan pour illustrer La Cité des Dames, ou encore Guillemette de Luys, chirurgienne sollicitée par Louis XI. Et plus haut encore dans la hiérarchie du savoir, Hildegarde de Bingen incarne cette synthèse médiévale entre foi, science et art. Ses conseils de santé, de l’usage de l’épeautre à l’infusion de camomille, résonnent aujourd’hui avec une étonnante modernité.

A lire aussi: Pologne: la musique cachée derrière le rideau

Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint Louis, renseigne sur la place des femmes dans de nombreuses professions, des métiers de bouche à l’artisanat.

Et la corporation joue un rôle majeur : c’est un réseau d’entraide entre l’apprenti et le maître, mais également entre les sexes. Hommes et femmes sont traités également au sein d’une corporation. On estime qu’environ 20% des membres des corporations étaient des femmes, un chiffre remarquable pour l’époque.

Cette reconnaissance se lit aussi dans les loisirs: sur l’échiquier, la Dame devient la pièce maîtresse, libre de tous ses mouvements, miroir d’un monde où la femme n’était pas accessoire, mais force agissante. De la prostituée à la reine, de la marchande à la trobairitz, de la paysanne à la nonne, les femmes occupaient une place importante au cœur de la société médiévale.

Vous consacrez un chapitre au « féminisme médiéval ». En quoi diffère-t-il du néoféminisme contemporain ?

Le féminisme médiéval n’est pas une idéologie, mais une réalité vécue. Il naît dans un contexte difficile, guerre de Cent Ans, famines, épidémies, où les femmes tiennent tête à l’adversité.

Christine de Pisan s’inspire notamment de Jeanne d’Arc pour défendre la cause féminine.

Elle exalte la dignité des femmes non par revendication, mais par élévation morale. Dans La Cité des Dames, elle s’adresse à toutes les femmes, sans distinction de rang social, et promeut une solidarité féminine fondée sur la transmission du savoir, la vertu et la responsabilité partagée.

Un fait historique l’illustre : plusieurs grandes dames tentèrent de venir en aide à Jeanne d’Arc lors de son emprisonnement et de son procès inique, mené par un tribunal d’hommes souvent corrompus, à l’image de l’évêque Cauchon. Christine de Pisan ne prête ni vertu absolue aux femmes ni vice perpétuel aux hommes : la valeur réside dans les actes et les œuvres de chacun, homme ou femme, qui doivent « tenir vertu » malgré une société divisée par la guerre. Dans la pensée médiévale, l’opposition n’est pas entre hommes et femmes, mais entre vice et vertu. Par ailleurs, dans les milieux aristocratiques du Moyen Âge central, la femme incarne souvent cette « vertu de distinction », se démarquant du vulgaire et du laid par la mode, le soin du corps, les recettes de beauté et les arts élégants, comme la fauconnerie où sa présence est marquée. Le Moyen Âge, en ce sens, propose une vision complémentaire et harmonieuse, où la femme élève par sa présence plutôt qu’elle ne s’affirme par la confrontation.

Vous vous inscrivez en faux contre Georges Duby, qui a longtemps dominé la vision universitaire du Moyen Âge. Votre approche rejoint celle de Régine Pernoud, pionnière dans la réhabilitation des femmes médiévales. Pourquoi reste-t-elle si méconnue ?

L’intérêt pour la femme médiévale n’est pas nouveau : Jules Michelet, dès son Histoire de la sorcière, s’y intéressait déjà, mais son récit comportait de nombreuses erreurs, parfois volontaires, liées au contexte politique du XIXᵉ siècle. Depuis, les sources se sont multipliées et la recherche historique a beaucoup progressé : on sait désormais que les femmes ont joué un rôle essentiel dans la société médiévale.

A lire aussi: Max Chaleil, de l’édition à la… prostitution

Régine Pernoud, dont je me réclame volontiers, fut une véritable pionnière : elle a su redonner visage et dignité à ces femmes, dans toute leur diversité. Mais ses intuitions ont souvent été marginalisées par un certain académisme, encore attaché à la lecture de Georges Duby, qui a contribué à figer l’image d’un Moyen Âge misogyne.

Mais vous rappelez aussi que cette vision déformée du Moyen Âge ne vient pas seulement des historiens modernes : elle s’est forgée dès les époques qui ont suivi, d’abord à la Renaissance, puis surtout sous les Lumières.

Oui, l’idée d’un Moyen Âge oppresseur vient largement des siècles suivants, qui ont eu besoin d’un épouvantail historique pour exalter leur propre modernité.

Le droit de cuissage, par exemple, n’a jamais existé : aucun texte, aucune charte ne mentionne un tel privilège. C’est une invention littéraire, popularisée au XVIIIᵉ siècle par Voltaire, Beaumarchais ou Mozart, pour ridiculiser les seigneurs. Jules Michelet lui-même, au XIXᵉ siècle, reprend cette légende en lui donnant un vernis d’autorité historique, sans citer la moindre source.

De même, la ceinture de chasteté relève plus du pur fantasme que de la réalité historique.

A lire aussi: « Pour les Grecs, homosexualité et virilité allaient de pair »

La seule trace connue figure dans un traité d’ingénierie militaire du XIVᵉ siècle, parmi d’autres croquis imaginaires d’armes et de machines : l’image n’est accompagnée d’aucune légende et ne prouve rien.

Ces légendes sexistes ont forgé l’idée d’une femme féodale enfermée, soumise, humiliée, alors qu’en réalité, le Moyen Âge fut l’une des périodes les plus libres pour les femmes avant l’époque contemporaine.

Dans le chapitre consacré à l’amour, vous montrez que le Moyen Âge valorise un amour courtois, c’est-à-dire choisi, fondé sur la vertu, l’épreuve du mérite et la réciprocité. Peut-on dire que cet amour courtois a inventé le consentement amoureux, bien avant qu’il ne devienne une revendication néo-féministe ?

Plus qu’un simple thème littéraire, la courtoisie agit sur la société et façonne les mœurs. La courtoisie naît au même moment que la théologie chrétienne du mariage, qui repose, fait essentiel, sur le consentement mutuel des époux, contrairement à d’autres civilisations où l’union n’est qu’un contrat juridique. Cette vision nouvelle de l’amour irrigue la littérature arthurienne : la dame y est élevée sur un piédestal moral, modèle de vertu et d’exigence. Dans Le Chevalier de la charrette, Lancelot doit traverser le pont de l’épée, affronter la douleur et la honte pour mériter l’amour de Guenièvre. L’homme ne possède plus la femme : il se transforme par elle. C’est une véritable éthique du mérite et du respect, qui fonde l’amour sur la réciprocité et la vertu, non sur la domination. Même dans La Quête du Graal, la femme accompagne la conversion du chevalier : elle devient guide spirituelle, miroir de son intériorité. Ainsi, bien avant nos débats modernes, le Moyen Âge avait déjà inventé le consentement amoureux, compris comme une épreuve de liberté et de perfection mutuelle. Comme le disait Malraux, « l’homme imite l’art » : ici, la littérature a façonné la vie.

Si vous battez en brèche les stéréotypes progressistes qui font de la femme une victime soumise à un ordre patriarcal, vous n’en proposez pas pour autant une vision idéalisée. Vous montrez aussi des figures de femmes violentes, criminelles, transgressives. Que révèlent-elles du Moyen Âge ?

Il ne s’agit pas de romantiser ou d’idéaliser le Moyen Âge, mais de restituer la vérité d’une époque où la femme était pleinement actrice de son destin, dans la lumière comme dans l’ombre.

Certaines furent saintes, d’autres voleuses, parfois meurtrières. Les archives judiciaires d’Abbeville ou de Dijon montrent par exemple des femmes impliquées dans des vols de bijoux ou de vêtements de luxe, non par misère mais par goût du risque ou de la parure. Les tribunaux les jugeaient comme les hommes, sans traitement discriminatoire.

Mon but n’est pas de fabriquer une mythologie, mais de rappeler cette complexité : au Moyen Âge, les femmes n’étaient ni victimes ni déesses, simplement humaines, et c’est ce qui les rend passionnantes.

423 pages.