Quand la cuisine futuriste bannissait les pâtes de l’alimentation italienne!

Dans toutes les avant-gardes, il y a une part d’insoumission violente et de provocation gamine, l’esprit des carabins taquine les certitudes et l’envie de secouer les bourgeoisies rances anime les forcenés du verbe. On ne sait jamais si l’on doit en rire ou s’en alarmer, espérer ou s’interroger sur l’essence même de ce mouvement. Ces gens-là sont-ils sérieux ? Est-ce un délire du professeur Choron ou un programme politique visant à détruire un système calaminé ? Les futuristes n’échappent pas à ce double mouvement de balancier, d’une part la volonté de régénérer l’identité italienne par la vitesse stylisée et d’autre part, la tentation d’inventer une nouvelle manière de s’alimenter, où l’on sent déjà poindre les prémices de l’art contemporain, ses divagations notamment, c’est-à-dire sombrer dans l’absurde et le risible.

Éloge des petites quantités

Le concept d’artification n’avait pas embrouillé les têtes au début des années 1930 et « manger une œuvre d’art » ne faisait pas partie des préoccupations des intellectuels.

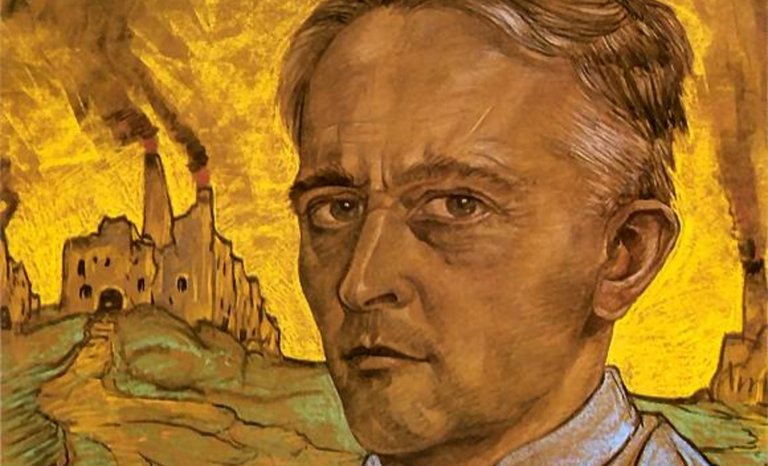

Visionnaires à la recherche de l’épure, embrouilleurs pour le plaisir de manier la parabole dans l’écriture comme ailleurs, hommes d’action ou éminences brunes, culte du chef et virilisme en cartouchière, les futuristes demeurent un sujet d’étude aussi étrange que captivant. Les Impressions Nouvelles rééditent La Cuisine futuriste de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) et du peintre-poète Fillìa (1904-1936).

D’abord publié le 28 décembre 1930 dans le quotidien turinois La Gazetta del Popolo, puis dans Comoedia en 1931 et, en ouvrage relié en 1932 par les éditions Sonzogno, ce texte insolent et impalpable, original et outrancier, a dû attendre l’année 1982 pour être traduit en français par les éditions Métailié. Il était épuisé depuis lors. « Le propre de ce manifeste est de chercher à associer l’esthétique et le civique » rappelle Nathalie Heinich, dans son avant-propos.

A lire aussi: La cuisine russe nourrit la gastronomie française depuis deux siècles

Si elle insiste sur le caractère « prémonitoire » de certaines thèses avancées comme l’esthétique corporelle de la minceur, « l’éloge des petites quantités » ou l’utilisation de la chimie dans la préparation des plats, elle n’en constate pas moins son échec historique: « au lieu d’être politiquement progressiste en même temps qu’artistiquement novatrice, [la cuisine futuriste] s’inscrit dans un programme politique plus proche du fascisme que de la révolution prônée à la même époque par les surréalistes ou les suprématistes : autoritariste voire totalitariste, élitiste, nationaliste voire xénophobe, et sexiste ».

Sortez les camisoles !

Ce manifeste aux relents peu ragoutants demeure une curiosité dans les courants de pensée du XXème siècle. On flirte souvent avec une poétique dérangeante et le délire culinaire permanent, surtout lorsqu’on consulte la liste des recettes : saumon d’Alaska aux rayons de soleil sauce Mars ou bécasse montrose sauce Vénus. Bocuse et Escoffier ne s’en remettront pas. Fillìa a même inventé « le plasticoviande » qui se veut une interprétation synthétique des paysages italiens et se compose d’une grande paupiette de veau rôtie et farcie de onze espèces de légumes verts préalablement cuits.

Le gloubi-boulga de Casimir semble nettement plus appétissant. Les futuristes, gastronomes étiques, font table rase du passé, en associant les aliments au risque de provoquer des dérangements intestinaux. L’objectif de cette cuisine est la déconstruction des habitudes, les futuristes veulent abolir les mélanges traditionnels, combattre la médiocrité du quotidien, ils vont même jusqu’à proscrire la fourchette et le couteau pour « des complexes plastiques capables de procurer un plaisir tactile pré-labial ».

Sortez les camisoles ! Mais là, où Marinetti et ses disciples dépassent toutes les bornes, c’est en déclarant la guerre aux pâtes. « La cuisine futuriste, libérée de la vieille obsession du volume et du poids, aura d’abord pour principe l’abolition des pâtes, même si elles plaisent au palais, elles sont une nourriture passéiste parce qu’elles alourdissent, parce qu’elles abrutissent, parce que leur pouvoir nutritif est illusoire, parce qu’elles rendent sceptique, lent, pessimiste. Il convient d’autre part, d’un point de vue patriotique, de favoriser le riz » écrit-il, avec sa fougue légendaire et sa mauvaise foi acrimonieuse. Et si, au contraire, on voyait dans la pasta, le creuset de l’italianité, son énergie immémoriale, sa source d’ironie mordante et l’antichambre des plaisirs charnels. Il est urgent d’écrire, après avoir lu les futuristes, un manifeste pour la pasta comme le chaînon manquant d’une humanité rieuse et partageuse.

La cuisine futuriste de Marinetti & Fillìa – traduit et présenté par Nathalie Heinich – Les Impressions Nouvelles