Nathalie Bittinger tente de lever les secrets ensorcelants du réalisateur culte disparu l’année dernière, dans un livre.

Entrer dans la tête de David Lynch ? C’est pénétrer un vortex à la fois hypnotique, acide et funèbre. Cérébral, hermétique, le cinéma du génial réalisateur de Sailor et Lula (1990), de Lost Highway (1997) ou de Mullholand Drive (2001) l’est sans conteste. Mais sans jamais sombrer dans un ésotérisme fumeux : en cela même réside son énigme, sa fabuleuse puissance d’attraction. Celles-ci rendent captivante, de part en part, cette filmographie unique, sans scorie aucune – excepté Dune, long métrage d’autant plus raté, du propre aveu de Lynch, que son producteur, Dino de Laurentiis, ne se pardonnera jamais de l’avoir sabré d’une heure au montage. Le film est contemporain d’Elephant Man (1980), dans un noir et blanc vintage, pour le coup chef d’œuvre absolu et qui, le bouche à oreille de la cinéphilie ayant déjà propulsé le fuligineux Eraserhead (1977) au rang de mythe, place illico Lynch dans la cour des très grands. S’agissant de Lynch, le mot ‘’génie’’ n’est pas plus galvaudé que pour un Fritz Lang, un John Carpenter ou un David Cronenberg.

Réflexion de haute tenue

Netflix met en ligne à présent (mais plus pour très longtemps) Blue Velvet (1986), pépite à la bande-son impérissable, avec un Dennis Hopper terrifiant et une Isabella Rossellini érotisée, sulfureuse comme jamais. En parallèle, Arte TV offre sur un plateau, toute l’année 2026, l’intégrale de la série-culte Twin Peaks. Sans compter, signé Stéphane Ghez, David Lynch, une énigme à Hollywood, un remarquable documentaire tourné juste avant la disparition, le 16 janvier 2025, atteint par un emphysème pulmonaire, du fumeur invétéré qu’était resté Lynch. Last but not least, le 24 mars prochain, le Théâtre du Châtelet, sous les auspices du guitariste et compositeur Olivier Mellano, entrera pour ainsi dire ‘’dans l’oreille de David Lynch’’, revisitant, pour un concert unique, les compositions emblématiques d’Angelo Badalamenti, dans une forme de rêve musical porté par Jimmy Scott, Samuel Barber, Chris Isaak, Roy Orbison, Nine Inch Nails, Julee Cruise : entre dream pop, goth industriel, jazz hypnotique – une création Festival Travelling (Rennes)…

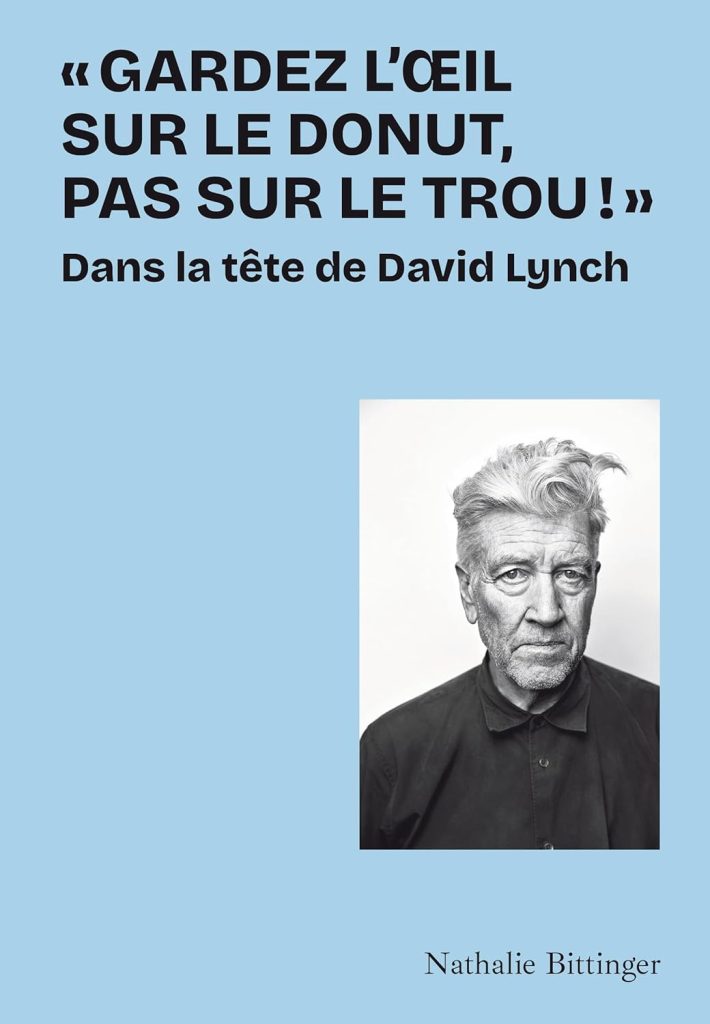

C’est donc le moment de lire Gardez l’œil sur le donut, pas sur le trou !, biographie aussi érudite que d’une lecture parfaitement accessible et limpide. On doit ce volume passionnant à Nathalie Bittinger, universitaire qui, non contente d’avoir dirigé un Dictionnaire du cinéma chinois, s’est également penchée sur les Trésors de l’animation japonaise (2022), ou encore sur les carrières de Wong-Kar-wai, Ang Lee ou John Carpenter…

A lire aussi: Tant qu’il y aura des films

Certes, sur David Lynch, les exégètes sont légion : rien qu’en France, Thierry Jousse, Michel Chion, Eric Dufour, Hervé Aubon – pour ne citer que ces plumes d’un certain renom. Mais Dans la tête de David Lynch – sous-titre de l’ouvrage – remonte aux sources avec un soin particulier, offrant une réflexion de haute tenue sur les obsessions, les traumas, les fétiches, en bref le monde intérieur qui fonde le parcours lynchien, de l’art de peindre au Septième art.

Sentence sibylline, « Gardez l’œil sur le donut, pas sur le trou ! » est extraite d’une ces innombrables interviews exhumées par Nathalie Bittinger (scrupuleusement référencées en notes de bas de page) comme autant de fils conducteurs électrisant une biographie qui, dans un seul et même voltage narratif, explore l’univers mental de Lynch tout en disséquant sa filmographie avec un soin chirurgical. Le cinéaste revient de loin : Quentin Tarentino, au sortir de la projection de Fire Walk, film accueilli sous les huées, se lâchait : « David Lynch s’est tellement enfoncé la tête dans le nombril que ça m’a coupé l’envie de voir un autre film de lui ».

Silencio !

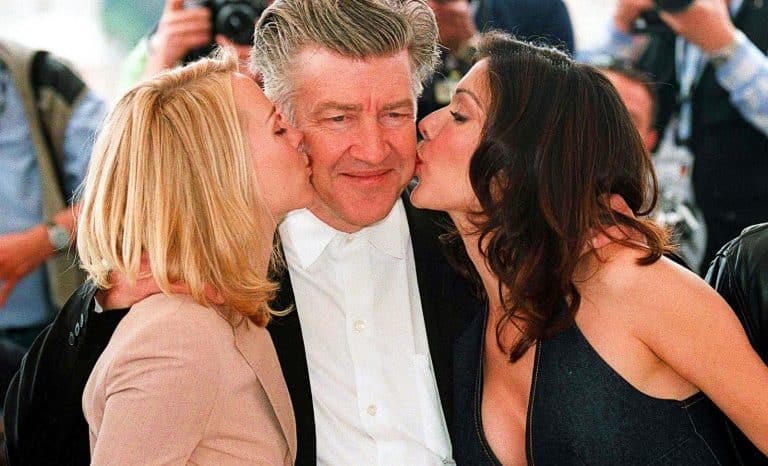

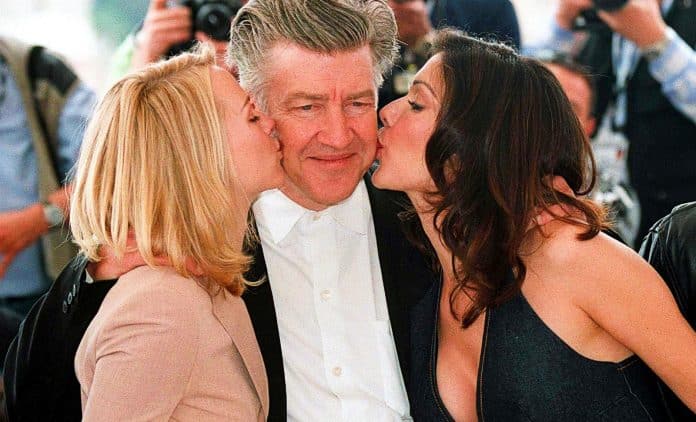

Tarentino avait tort, bien sûr ! A preuve, les chefs d’œuvre impérissables que seront Lost Highway – « peut-être la synthèse du style de Lynch », avance à raison Nathalie Bittinger – puis le sublime Mullholand Drive, film gorgé de références cinéphiliques, et qui, entre autres insignes mérites, aura eu celui de lancer la fulgurante carrière de Naomi Watts. Quant à Laura Dern, n’est-elle pas à David Lynch ce que Banderas reste à Almodovar devant l’Eternel ? De Philadelphie à Los Angeles, du court métrage bricolé The Alphabet (1968) au testamentaire Inland Empire (2006), de la native cité-jardin du Montana au sous-sol parisien du Silencio, Nathalie Bittinger donne voix, tout au long, à son héros, sans en lever jamais les secrets ensorcelants.

Ajoutons que jusqu’à l’azur allusif de sa couverture et des pleines pages ponctuant ses chapitres – cf. la fameuse clef bleue, mystérieux sésame de Mullholland Drive -, l’ouvrage est remarquablement édité.

A lire : « Gardez l’œil sur le donut, pas sur le trou ! » Dans la tête de David Lynch, par Nathalie Bittinger. 182p., collection Hoëbeke, Gallimard, 2025.

"Gardez l'oeil sur le donut, pas sur le trou !": Dans la tête de David Lynch

Price: ---

0 used & new available from

A voir :

Blue Velvet, film de David Lynch. Etats-Unis, couleur, 1986. Durée: 2h. En accès sur Netflix.

Twin Peaks, de David Lynch. Intégrale de la série (3 saisons). En accès libre sur Arte TV

David Lynch, une énigme à Hollywood. Documentaire de Stephane Ghez. France, couleur. 2025. Durée : 63mn. En accès libre sur Arte TV.

Concert In my Head, a Film Music tribute to David Lynch. Direction: Olivier Mellano. Scénographie et vidéo : Yann Dupuis. Texte : Ulysse Maison d’artistes. Théâtre du Châtelet, le 24 mars à 20h.