Sans son commentaire, l’œuvre d’art contemporain « conceptuel » n’existe pas. Le discours de l’artiste nourrit le verbiage, le marché et les institutions culturelles. Mais il existe un autre art contemporain empreint d’esprit et d’harmonie. L’exposition de Fabienne Verdier, à la Cité de l’architecture, en est la preuve

En octobre dernier, Kermit The Frog d’Alex Da Corte s’invitait place Vendôme à l’occasion d’Art Basel Paris, grand rendez-vous annuel de l’art contemporain. Après l’arbre-sex toy de Paul McCarthy, la citrouille de Yayoi Kusama, la vague d’Urs Fischer et le champignon de Carsten Höller, la gigantesque grenouille gonflable à demi dégonflée de Da Corte est venue sertir les pavés de la haute joaillerie parisienne d’une structure vert pomme de vingt mètres de long. Ce n’est pas la première fois que l’ancienne place royale subit les assauts d’un artiste, mais contrairement au peintre Gustave Courbet tenu responsable, pendant la Commune, de la destruction de la colonne Vendôme et condamné au remboursement des dégradations avant de s’exiler pour échapper à la sanction, l’artiste américain s’en est sorti avec les éloges des inconditionnels de l’art contemporain, les sarcasmes de ses détracteurs et la demi-indifférence générale du public.

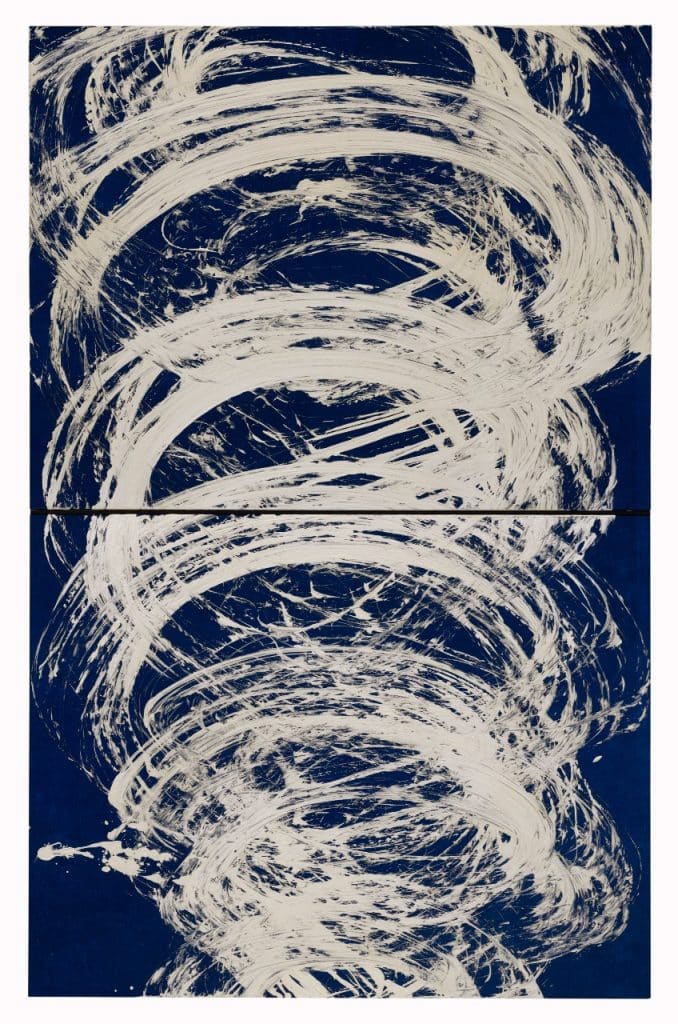

(Je pars… hélas !), 2020.

Alex Da Corte est ce que l’on appelle un artiste « conceptuel ». Ce qu’il crée ne se veut ni beau, ni laid, mais intéressant. Ses œuvres ne sont pas là pour plaire ou déplaire, mais pour faire réfléchir et produire du sens. Au motif de l’artiste inspiré s’est en effet substitué celui des œuvres inspirantes, qui convoquent, provoquent, interrogent, explorent, examinent, investissent, renvoient, réinterprètent, réutilisent, revisitent, réinventent, traduisent, mettent en perspective, confrontent, rapprochent, conjuguent, font dialoguer et émancipent. Kermit The Frog, le célèbre personnage Muppet des années 1950, « convoque ainsi l’enfance et la désillusion pour mieux interroger le rôle des icônes culturelles dans nos sociétés désenchantées », résume la presse spécialisée. Non loin de là, à la nouvelle Fondation Cartier, place du Palais-Royal, les visiteurs s’empressent de lire les cartels pour pouvoir regarder ce qu’ils voient : troncs d’arbre, cordages, monochromes, matériaux recyclés, installations. Le long d’un panneau blanc pendent des fils de couleur, emmêlés par endroits, auxquels sont fixés de petits objets rouges ou bleus en verre soufflé, ainsi que des perles et des aiguilles. Cette œuvre de Jean-Michel Othoniel s’intitule Paysage amoureux (1997). Le cartel explique : « L’œuvre investit des objets symboliques de la passion amoureuse et célèbre un rapport érotique au corps visant un réenchantement des relations humaines. » Sans son commentaire, cette œuvre n’existerait sans doute pas. Sa présence au monde dépend des représentations intellectuelles nées du discours qui l’accompagne. Elle a besoin d’être lisible pour pouvoir être visible et son titre est le début d’une indispensable exégèse.

Des performances mystico-masochistes de Marina Abramović aux immersions hypnotiques de Yayoi Kusama en passant par les constructions du regard photographique anxieux de la génération Z et les déconstructions du regard colonisateur par Gloria Oyarzabal ou Tyler Mitchell, l’art contemporain a suscité ces derniers mois l’intérêt du public européen venu conceptualiser sa présence au monde : je pense donc je suis ému. À la Fondation Beyeler de Bâle, en Suisse, les visiteurs, invités à « l’émerveillement, la réflexion et la communion » devant les œuvres de la célèbre artiste japonaise, ont dû attendre en moyenne une demi-heure avant de pouvoir déambuler cinq petites minutes dans l’Infinity Mirrored Room : une salle remplie de formes biomorphiques noires à pois jaunes et jaunes à pois noirs démultipliées par une série de miroirs, renvoyant à la quête obsessionnelle de l’infini égo-cosmo-végétal de sa créatrice, qui a fait des polka dots (pois) sa marque de fabrique au point d’ inspirer quelques modèles à une célèbre marque de sacs. Au mur, une phrase de l’artiste : « Je pense qu’il est important de partager l’amour, la paix et l’espoir, et de transmettre aux jeunes générations le message : love forever. » Une parole d’artiste qui invite, assurément, à l’émerveillement, la réflexion et la communion.

Les contempteurs de l’art contemporain sont nombreux. Aude de Kerros, elle-même graveur et peintre, a résumé avec conviction leur position dans plusieurs ouvrages brillants. Leur critique repose essentiellement sur deux points : d’une part la labellisation de l’art par le marché, le monde de la communication et les institutions culturelles, d’autre part la fin de l’aventure esthétique au profit d’un devoir de subversion à visée pédagogique. Daniel Arasse, André Chastel, Jean Clair, Jean-Philippe Domecq, Marc Fumaroli, Kostas Mavrakis, Christine Sourgins, Jacques Thuillier et bien d’autres ont plaidé pour la poursuite de l’accomplissement de la forme contre l’épuisement du désir de beauté et pour une approche sensible de l’art contre l’épuisement du désir de voir. Héritier des provocations de l’avant-garde et des désillusions de l’après-guerre, l’art contemporain a gardé en mémoire les ready-made du monde des objets et les ready-dead du monde des hommes : il a congédié le génie, le chef-d’œuvre, l’œil et la main de l’artiste, cette main mortelle pourtant capable d’accomplir une chose immortelle, pour reprendre les mots d’Hannah Arendt. Accusé de faire advenir sa propre mort dans ses délires iconoclastes montés en épingle par les sopranos de l’ouverture d’esprit, il a fini par cristalliser autour de lui tout un débat opposant les victimes fantasmées d’une nouvelle croisade contre « l’art dégénéré » menée par les hordes réactionnaires et les partisans de l’éternelle beauté troublante qui, « non contents d’être ennemis de la modernité en tirent une vanité incompréhensible » (Yasmina Reza).

A-t-on vraiment congédié la beauté ? Rien n’est moins sûr. Fabienne Verdier est une artiste contemporaine. L’exposition « Mute » – que lui consacre la Cité de l’architecture en partenariat avec Art Basel Paris – est une réponse possible à ceux qui crient au génie ou au désastre face à des œuvres patriarco-sceptiques et éco-responsabilisantes. Au milieu des moulages médiévaux et classiques de notre patrimoine architectural, une quarantaine de peintures réalisées entre 1996 et 2024 par celle qui a reçu, dans la Chine des années 1980, l’enseignement des plus grands maîtres, vient mêler le fugitif silence de l’encre au lourd mutisme de la pierre. Encre noire, encre blanche, le mouvement de pinceaux venus d’ailleurs anime les dentelles lapidaires de nos tympans d’église, de nos chapiteaux et de nos ouvertures ogivales. L’art contemporain, ici hérité des techniques ancestrales de la calligraphie et de la peinture chinoises, ne dérange pas les pierres de l’Occident chrétien, sculptées pour l’éternité ; le souffle vital de l’énergie asiatique accompagne le cisèlement de l’âme au burin, le temps d’une déambulation entre les maquettes et les toiles – l’espace aussi, peut-être, d’un vitrail de ciel bleu aperçu à travers les quadrilobes d’une baie. Du mouvement du pinceau et de l’immobilité de la pierre naît la beauté : moment passé à regarder vibrer ensemble les détails de ces ornements lapidaires et les coulées de peinture déposées au fil du geste sur des toiles passagères.

Fabienne Verdier est le strict opposé de Yayoi Kusama : « Je n’aime pas la peinture qui représente nos névroses intérieures. Le peintre doit faire un travail sur lui pour transmuer ses angoisses existentielles en une mélodie supportable pour les hommes. Étaler une sorte de putréfaction de nos plus effroyables névroses rend l’homme encore plus malade. » Ce qui l’intéresse n’est pas le concept mais l’esprit de la peinture, titre qu’elle a d’ailleurs donné à son Hommage aux maîtres flamands, en 2013. Le « concept » relève de l’assistance respiratoire apportée à de nombreuses œuvres contemporaines pour qu’elles accèdent à une forme d’existence ; l’« esprit » de la peinture vient de la peinture elle-même, nourrit celui qui la regarde, et le fait exister.

Nous assistons aujourd’hui à un curieux paradoxe. L’art de notre temps, qui pourrait continuer à nous émouvoir, nous parle généralement de sujets d’actualité, d’évolutions sociétales et de « problématiques » diverses. À l’inverse, la complexité du réel, qui devrait exiger de nous la formulation d’idées claires et l’emploi de mots justes, se satisfait de plus en plus de l’émotion, individuelle et collective, tout près d’être hissée au rang de valeur démocratique et de gage de citoyenneté. En résumé, on réfléchit dans les musées et on est ému à l’Assemblée nationale. À rebours de cette inversion de la raison et du sentiment, l’exposition « Mute » à la Cité de l’architecture est une véritable expérience esthétique. D’un côté, des œuvres d’art qui échappent à l’instrumentalisation des causes du moment ; de l’autre, une envie de « regarder ce que l’on aime mais de ne pas le regarder totalement » (Thomas Bernhard) pour ne pas avoir à déchiffrer ou analyser. Et se laisser envelopper par ce qui, dans la matière, la forme, la couleur, et l’agencement, nous plaît. Sans concept.

À voir

Fabienne Verdier, « Mute », Cité de l’architecture et du patrimoine, 1, place du Trocadéro, 75116, Paris. Jusqu’au 8 mars. Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2, place du Palais-Royal, 75001 Paris