Découvrez le sommaire de notre nouveau numéro en vente

Sarah Knafo est-elle une trouble-fête ? Présentant notre dossier sur la candidate de Reconquête ! à la mairie de Paris, Jean-Baptiste Roques souligne un grand contraste : tandis que la plupart des observateurs s’attendaient à ce qu’elle affirme « son style sage et sérieux de diplômée de Sciences Po et d’ancienne élève de l’ENA », elle a choisi plutôt « un ton sémillant et accessible », montrant qu’elle « sait faire vibrer une corde plus glamour et se mettre à la hauteur du citoyen ». Se confiant à Elisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roques, Sarah Knafo parle de son plan « Haussmann 2.0 » pour tourner la page des années Hidalgo. Et se targue d’être la seule qui fera l’union des droites plutôt que l’alliance avec les macronistes. Éric Naulleau, président du parti foutuïste, qui ne cache pas son amitié et son admiration pour Sarah Knafo, salue en elle une intellectuelle qui a le courage de descendre dans l’arène pour défendre ses convictions, et reconnaît que si le pessimisme les sépare, la littérature les unit. Martin Pimentel a suivi la candidate de Reconquête ! pendant toute une journée où elle est allée à la rencontre des commerçants et des hôteliers restaurateurs parisiens qui sont touchés de plein fouet par la circulation calamiteuse dans la capitale.

L’édito d’Elisabeth Lévy commente l’incident des Bafta, l’équivalent british des Césars, qui a vu un homme atteint du syndrome de Gilles de La Tourette crier publiquement le « mot en n » quand deux acteurs noirs sont montés sur la scène. « Ce scandale aberrant met en lumière la mécanique folle du politiquement correcte ». Dans un conflit entre l’antiracisme et le respect de la dignité des faibles, c’est le premier qui gagne. De surcroît, l’humour, qui autrefois permettait de parler de tout, a été livré aux maîtres-censeurs, et sa fonction cathartique bien oubliée. Sauf quand il s’agit de « l’humour officiel subventionné par vos impôts ». Pourquoi la droite, à la suite de la mort dramatique de Quentin Deranque, n’a-t-elle pas pu organiser l’ostracisation de LFI et l’érection d’un front républicain contre le parti mélenchoniste ? Selon l’analyse d’Elisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roques, c’est parce que les Insoumis et leur idéologie prospèrent dans un écosystème multiforme qui se déploie dans les universités, la Justice et les médias publics. Pour Gil Mihaely, si la gauche a réussi à diaboliser le FN dans les années 1980, en faisant passer ses propres divisions au second plan et en affaiblissant la droite, c’était grâce à l’habileté politique de François Mitterrand. La droite d’aujourd’hui cherche encore son Mitterrand. Selon l’analyse de Pierre Vermeren, la violence révolutionnaire légitimée par la Terreur de 1793 n’a jamais quitté la vie politique française : elle est prônée par l’extrême gauche au fil des générations, et trouve aujourd’hui ses adeptes chez LFI.

Marion Maréchal, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, revient sur le devant de la scène avec la sortie d’un livre très personnel, et propose, avec son mouvement Identité-Libertés, de servir de cheville ouvrière pour une union des droites en 2027. Dans une interview avec Gil Mihaely et Jean-Baptiste Roques, elle affirme que, malgré les profonds clivages, une alliance est possible sur le contrôle de l’immigration et la sécurité. Selon elle, « ce qui rassemble la droite est plus important que ce qui la divise ». Noémie Halioua se demande où en est la droite sociale aujourd’hui. Depuis la mort de Philippe Séguin, la tradition du gaullisme social n’est plus représentée au sein de la droite classique. Ironie de l’histoire, c’est dans un parti fondé par un ennemi du Général, le RN, que cet héritage est aujourd’hui revendiqué.

Le journaliste britannique, Gavin Mortimer, souligne la différence de traitement des soldats des forces spéciales par les gouvernements français et britannique. Ce dernier a fait voter une loi abrogeant l’immunité judiciaire des soldats britanniques ayant combattu en Irlande du Nord, en Irak et en Afghanistan. Parmi eux, des membres du Special Air Service, une unité d’élite créée en 1941. Ces commandos s’estiment trahis par des responsables politiques censés les couvrir. Avec un article de Jean-Baptiste Roques et un autre de moi-même, nous revenons sur l’affaire Epstein qui, au-delà du mal réel qu’a fait le financier pédophile et ce que ses relations disent de beaucoup des membres des élites, a nourri les fantasmes complotistes les plus extravagants.

Lire maintenant votre magazine

Parmi nos chroniqueurs, Olivier Dartigolles dénonce notre époque : à la campagne, les agriculteurs disparaissent peu à peu ; à l’Assemblée nationale, les élus débattent de « l’aide à mourir » ; à Lyon, Quentin a été massacré par des salopards. Pour Ivan Rioufol, l’écroulement du régime peut intervenir à tout moment. Il ne parle pas de l’Iran, mais de la France : après les médias d’État, d’autres citadelles de la gauche seront sommées de rendre des comptes. Jack Lang, tout un symbole, est déjà tombé. Emmanuelle Ménard décrie la proposition d’une députée LFI appelant à ce que la loi reconnaisse le rôle central joué dans notre société par l’amitié plutôt que par la famille « traditionnelle ». Elle vitupère le cynisme de Jean-Luc Mélenchon qui soutient à fond Raphaël Arnault et commente les hauts et les bas de la campagne électorale à Béziers. Selon Jean-Jacques Netter, les intérêts de la dette du Trésor public va bientôt dépasser le montant de ce que rapporte l’impôt sur le revenu. Ce qui a plombé l’économie française, ce n’est pas un prétendu excès de néolibéralisme, mais la gestion délétère de l’État.

Des choses plus réjouissantes se trament – en partie littéralement – côté culture. L’art textile a la cote en ce moment, nous explique Georgia Ray. Certes, plusieurs expositions de sculptures en sisal, laine ou lin qui promeuvent le féminisme et le décolonialisme, sont peu propices au retissage du lien social. En revanche, Eva Jospin poursuit en solitaire une quête de beauté formelle en sachant tirer ce fil invisible qui, comme la conversation, relie les individus entre eux. Yannis Ezziadi rappelle à notre bon souvenir l’immense comédien qu’était Michel Galabru, mort le 4 janvier 2016. Au théâtre, il a presque toujours joué les plus grands auteurs. Au cinéma, les plus grands réalisateurs l’ont toujours boudé, sa puissante théâtralité étant devenue « cinématographiquement incorrecte ». Le public, lui, l’a toujours adulé. Frédéric Magellan et Lucien Rabouille se penchent sur les rapports ambigus que, depuis les années 1870, la droite nationaliste entretient avec l’homosexualité. Loin de ses condamnations officielles, ses rangs fourmillent de célèbres homos que la société feint d’ignorer, comme le montre la thèse de doctorat de Mickaël Studnicki, soutenue en Sorbonne.

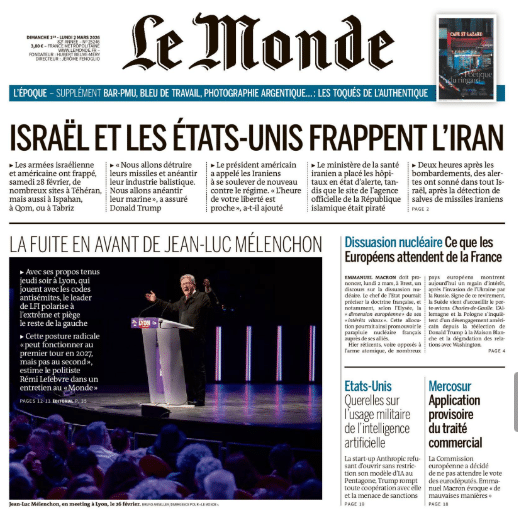

Alexandra Lemasson nous parle d’un livre sur le rapport mère-fille pas comme les autres, tandis qu’Emmanuel Domont trouve dans Les tendresses de Zanzibar de Thomas Morales l’histoire d’un bonheur rare, léger mais crépusculaire. Malraux maintenant de Pascal Louvrier n’est pas une énième biographie de l’aventurier-écrivain-ministre. Pour Julien San Frax, c’est le mémorial d’une passion quasi-filiale, un hommage à ce « dilettante planétaire ». Alain Paucard est un écrivain subtil et élégant, au savoir encyclopédique et à l’humour tranchant. Selon François Kasbi, il connaît actuellement une seconde jeunesse, car le président à vie du club des Ronchons voit son œuvre s’imposer auprès des fins lettrés. Emmanuel Tresmontant nous fait découvrir la gastronomie simple mais délicate de la cuisine mexicaine, l’une des plus anciennes de l’histoire. Et Jean Chauvet trois films français qui sont trois histoires de pères et de filles. Enfin, pour Gilles-William Goldnadel, un certain grand quotidien de gauche, journal dit « de référence », qui s’est encore surpassé le mois dernier, ne mérite plus aucune déférence. Sa conclusion est définitive : si Le Monde n’existait plus, ce ne serait pas la fin du monde. En revanche, si jamais Causeur n’existait plus, ce serait tout le contraire.