Après le 15 août, seule la lecture de La solitude du satyre peut sauver l’estivant déprimé.

Le critique littéraire est, par nature, un être snob. Pour faire le malin et se distinguer de la troupe, il se veut le défenseur des auteurs réprouvés (c’est-à-dire des écrivains qui ne vendent pas). Braquer sa plume sur un inconnu des librairies est une manière peu coûteuse de passer pour un type qui a du flair et du goût. Mais quand ce dernier, cet anonyme, a le malheur d’accéder à une notoriété plus large, nous l’abandonnons sur le champ par dépit amoureux, nous reprochant d’avoir été son strapontin vers une gloire, le plus souvent posthume. Par la suite, nous lui trouverons tous les défauts du monde, raillant sa prose bancale et maudissant notre naïveté. Le critique étant lui-même un auteur dans une majorité écrasante des cas, nous avons toujours plus de mal à vanter le travail d’un vivant que celui d’un mort. Question de pudeur, peut-être.

Avec un défunt, la concurrence nous semble moins déloyale. Avec nos contemporains, la jalousie et l’amertume, le dédain et la lassitude nous empêchent de juger sereinement une œuvre, c’est pourquoi, par principe de précaution, nous préférons la taire. Une forme de névrose très ancienne a perverti notre métier qui se passionne avant tout pour l’artiste déclassé. Le best-seller, le pauvre, n’intéresse personne comme le premier de la classe. C’est donc à celui qui dénichera l’écrivain le plus obscur, le plus oublié, le moins traduit ou le moins disant pour se faire remarquer en société. Chaque confrère cultive sa marotte, par fétichisme et aussi par défense de son propre territoire.

A lire aussi, du même auteur: Paris jadis

Je ne m’aventurerai pas à évoquer Levet, Jouhandeau, Calet, Perros, Mirmont, Pirotte, Fargue ou Bove, d’autres que moi ont payé leur patente. Comme avec les inventeurs d’une grotte, il serait discourtois de venir chasser dans le pré-carré du voisin. Parfois le critique littéraire met une vie à débusquer son auteur fétiche qui n’a fait l’objet encore d’aucune biographie ou d’aucune thèse. Le jour où l’Université met le doigt sur un écrivain, c’en est fini des espérances. Au mieux, elle risque de le déconsidérer ; au pire de faire fuir les véritables lecteurs. J’entends l’un de mes jeunes confrères se pâmer d’une strophe de Toulet comme s’il dissertait sur les vertus des putes de la Havane : « Il y a dans le déhanché de sa phrase comme une montée ardente du désir, comme un appel poétique au corps-à-corps ». J’applaudis, l’artiste. Le talent des autres est un puissant aphrodisiaque. Moi aussi, j’ai cherché longtemps mon Toulet, je me suis bien aventuré chez Cossery, l’Égyptien du boulevard Saint-Germain, j’ai tâté du Guimard, du Perret et du Fallet, j’ai même défriché du Conchon et du Boussinot. Je cherchais ma route. J’attendais le déclic salvateur.

L’Italie au tournant des années 60

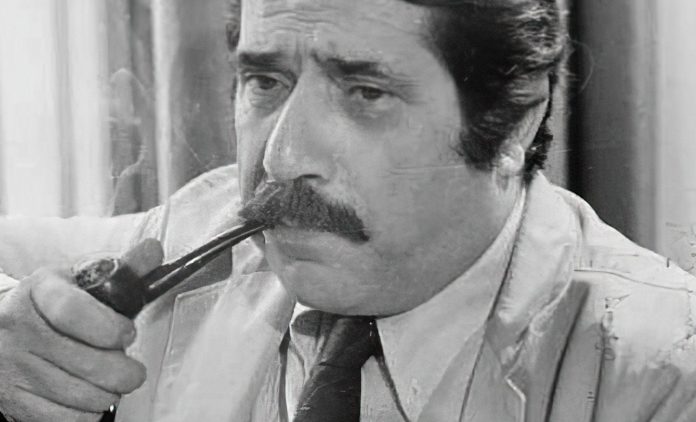

Ma révélation remonte à exactement vingt-cinq ans quand j’ai acheté dans une librairie indépendante de Bourges, La solitude du satyre d’Ennio Flaiano (1910-1972) traduit par Brigitte Pérol aux éditions Le Promeneur. Temps béni où il était possible, en province, de se procurer une littérature dissidente et dépourvue de morale sans heurter les convictions progressistes du commerçant. J’avais enfin trouvé mon maître en saillies désopilantes, concentré en nostalgies tristes. Flaiano n’écrivait jamais à blanc. Toutes ses chroniques étaient chargées d’un ton moqueur et de cette émotion contenue qui s’appelle aussi l’élégance de style. Il exprimait une romanité comique et tendre, désespérée et sensuelle, bien avant que le cinéma de Sorrentino ne s’en empare.

Au tournant des années 1960, il a assisté aux bouleversements esthétiques et sociologiques de la via Veneto, ses feuillets, notes éparses écrites entre 1952 et 1962, sont éblouissants. Célèbre en Italie, Flaiano n’était connu en France que des cercles cinéphiles, il fut scénariste de La strada, de La dolce vita, de Huit et demi et de Juliette des esprits pour Fellini, de La nuit d’Antonioni ou encore de Vacances romaines de William Wyler. Son côté touche-à-tout, épistolier du quotidien, m’a enchanté immédiatement. Son éditeur français le présentait comme un essayiste, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre et éminent journaliste transalpin, insistant sur le prix Strega obtenu en 1947 pour son Tempo di uccidere.

A lire aussi, du même auteur: On lit quoi cet été?

La collection du Promeneur, dans ces années torves du passage de la Mitterrandie à la Chiraquie, était remarquable de beauté, la qualité de fabrication du livre (choix du papier et des illustrations) et la variété du catalogue concourraient à un plaisir raffiné. Le lecteur se sentait esthète, il était flatté. À cette époque, la littérature italienne était superbement représentée par Mario Soldati, Giorgio Manganelli ou Alberto Arbasino. Selon moi, Flaiano surclassait ses compatriotes car il avait du chien comme lorsque Lea Massari répondait en 1977 aux questions de Christian Defaye sur la TSR. Une sorte de détachement intelligent que l’on a envie d’imiter. Quand on aime trop un auteur, on n’a pas souvent les mots adéquats, on perd ses moyens. Alors je laisse la place à Flaiano pour deux courts extraits, ils suffisent pour emporter la mise :

–Enfin le Romain n’a pas besoin de se sentir différent de ce qu’il est, de s’exalter ; il s’admire déjà suffisamment, il se promène perpétuellement avec ses plus beaux vêtements, regarde tout, se sent imbattable dans au moins deux des principales activités de l’esprit : la critique cinématographique et la critique automobile.

-Une société vulgaire, qui exprime sa froide envie de vivre davantage en s’exhibant qu’en jouissant réellement de la vie, mérite des photographes effrontés.

La solitude du satyre d’Ennio Flaiano – Le Promeneur