Affaire Abbé Pierre : et si, au lieu d’écouter les sermons des médias, on prenait le temps de relire le texte qu’en 1954 Roland Barthes consacra à l’« iconographie » de cet abbé ?

Dix-sept ans après sa mort, l’abbé Pierre défraie la chronique. Les plaintes qui s’accumulent nous révèlent qu’il fut un prédateur sexuel. Cela fait tout de même une trentaine d’années que certaines personnes avaient tenté de lever le voile. La télévision suisse nous apprend ces jours-ci qu’il aurait eu aussi ses habitudes dans un hôtel proche d’un quartier chaud de Genève. Des mineurs auraient été également ses victimes. Devant l’ampleur du scandale, la fondation qui porte son nom s’est empressée de se débaptiser. Sur les plateaux de télévision et dans les gazettes, l’homme vertueux a un commentaire à faire, une indignation à partager, une imposture à dénoncer, un retard à déplorer dans la révélation de ce que l’on savait. D’autres sautent sur l’occasion et leur crayon pour illustrer avec une cruelle gourmandise ce combat que l’esprit perdit contre la chair.

Signes

Et si, au lieu d’écouter les sermons des médias, on prenait le temps de relire le texte qu’en 1954 Roland Barthes consacra à l’« iconographie » de cet abbé ?

« Le mythe de l’abbé Pierre dispose d’un atout précieux : la tête de l’abbé. C’est une belle tête, qui présente clairement tous les signes de l’apostolat : le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité. La coupe de cheveux, par exemple, à moitié rase, sans apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure entièrement abstraite de l’art et même de la technique, une sorte d’état zéro de la coupe : il faut bien se faire couper les cheveux, mais que cette opération nécessaire n’implique au moins aucun mode particulier d’existence : qu’elle soit, sans pourtant être quelque chose. La coupe de l’abbé Pierre, conçue visiblement pour atteindre un équilibre neutre entre le cheveu court (convention indispensable pour ne pas se faire remarquer) et le cheveu négligé (état propre à manifester le mépris des autres conventions) rejoint ainsi l’archétype capillaire de la sainteté : le saint est avant tout un être sans contexte formel ; l’idée de mode est antipathique à l’idée de sainteté.

« Mais où les choses se compliquent – à l’insu de l’abbé, il faut le souhaiter – c’est qu’ici comme ailleurs, la neutralité finit par fonctionner comme signe de la neutralité, et si l’on voulait vraiment passer inaperçu, tout serait à recommencer. La coupe zéro, elle, affiche tout simplement le franciscanisme ; conçue d’abord négativement pour ne pas contrarier l’apparence de la sainteté, bien vite elle passe à un mode superlatif de signification, elle déguise l’abbé en saint François. D’où la foisonnante fortune iconographique de cette coupe dans les illustrés et au cinéma (où il suffira à l’acteur Reybaz de la porter pour se confondre absolument avec l’abbé).

A lire aussi, Jean-Marie Besset: François, de qui es-tu le pape?

« Même circuit mythologique pour la barbe : sans doute peut-elle être simplement l’attribut d’un homme libre, détaché des conventions quotidiennes de notre monde et qui répugne à perdre le temps de se raser : la fascination de la charité peut avoir raisonnablement ces sortes de mépris ; mais il faut bien constater que la barbe ecclésiastique a elle aussi sa petite mythologie. On n’est point barbu au hasard, parmi les prêtres ; la barbe y est surtout attribut missionnaire ou capucin, elle ne peut faire autrement que de signifier apostolat et pauvreté ; elle abstrait un peu son porteur du clergé séculier ; les prêtres glabres sont censés plus temporels, les barbus plus évangéliques : l’horrible Frollo était rasé, le bon Père de Foucauld barbu ; derrière la barbe, on appartient un peu moins à son évêque, à la hiérarchie, à l’Eglise politique ; on semble plus libre, un peu franc-tireur, en un mot plus primitif, bénéficiant du prestige des premiers solitaires, disposant de la rude franchise des fondateurs du monachisme, dépositaires de l’esprit contre la lettre (…).

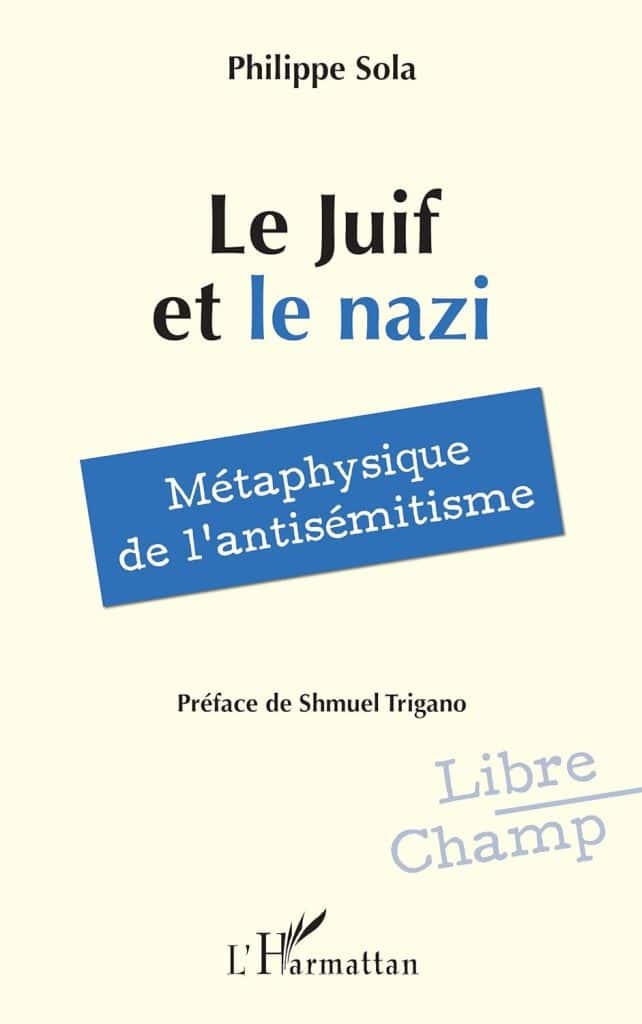

« Evidemment, le problème n’est pas de savoir comment cette forêt de signes a pu couvrir l’abbé Pierre (…). Je m’interroge seulement sur l’énorme consommation que le public fait de ces signes. Je le vois rassuré par l’identité spectaculaire d’une morphologie et d’une vocation ; ne doutant pas de l’une parce qu’il connaît l’autre ; n’ayant plus accès à l’expérience même de l’apostolat que par son bric-à-brac et s’habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin de la sainteté ; et je m’inquiète d’une société qui consomme si avidement l’affiche de la charité qu’elle en oublie de s’interroger sur ses conséquences, ses emplois et ses limites. J’en viens alors à me demander si la belle et touchante iconographie de l’abbé Pierre n’est pas l’alibi dont une bonne partie de la nation s’autorise, une fois de plus, pour substituer impunément les signes de la charité à la réalité de la justice. »

Terrible pécheur

« Frollo était rasé ». Pas l’abbé Pierre… Frollo est l’un des principaux personnages de Notre-Dame de Paris. L’une des figures de la chute la plus saisissante de la littérature. Promis à l’état ecclésiastique dès son enfance, il incarne la raison, le sérieux de l’étude, la droiture. C’en sera fait de tout cela avec la rencontre d’Esmeralda. La voyant sur le parvis de la cathédrale, il en tombe fou amoureux : autour de ses jambes virevolte sa robe de tsigane. « Oh ! aimer une femme ! être prêtre ! être haï ! l’aimer de toutes les fureurs de son âme, sentir qu’on donnerait pour le moindre de ses sourires son sang, ses entrailles, sa renommée, son salut, l’immortalité et l’éternité, cette vie et l’autre ; regretter de ne pas être roi, génie, empereur, archange, dieu, pour lui mettre un plus grand esclave sous les pieds ; l’étreindre nuit et jour de ses rêves et de ses pensées ; et la voir amoureuse d’une livrée de soldat ! et n’avoir à lui offrir qu’une sale soutane de prêtre dont elle aura peur et dégoût ! » Incomparable Hugo ! Frollo tentera d’enlever la jeune bohémienne avec l’aide de Quasimodo, puis essayera de la violer à plusieurs reprises. N’arrivant pas à ses fins, il l’accusera de sorcellerie et la fera pendre. « Horrible Frolo », écrit Roland Barthes. « Terrible pécheur », déclare le Pape François en évoquant les inavouables tourments de l’abbé Pierre.

Plus que l’abbé, c’est la bêtise du public qu’interroge l’auteur des Mythologies. Comment celui-ci peut-il se laisser sans cesse enrôler par tous ces signes qui prennent la pose de l’évidence ? Comment peut-il préférer au questionnement et au doute l’adhésion ? Aussi la conclusion de Roland Barthes est-elle politique : avoir l’ouïe suffisamment fine pour être attentif aux différents pouvoirs qui rôdent autour de nos vies et les amènent insidieusement sur le chemin de la servitude.