D’Épicure à Céline en passant par Montaigne et Lafargue, une longue tradition philosophique et littéraire invite l’honnête homme français au farniente. Difficile de lutter contre tant de beaux esprits…

L’affaire est entendue. Le travail est un châtiment divin. Pour avoir croqué le fruit défendu, Adam ne fut pas seulement condamné à porter des peaux de bête jusqu’à son dernier souffle, puis à devenir poussière une fois celui-ci rendu. Comme le rapporte la Bible, le compagnon d’Ève fut aussi, ce jour-là, banni du jardin d’Éden, ce pays de cocagne où il suffisait de se baisser pour manger à sa faim. Les mots de Yahvé sont à cet égard sans appel : « À cause de toi, le sol est maudit. C’est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. […] Tu tireras ton pain à la sueur de ton front. » Aux dernières nouvelles, la sanction n’a toujours pas été levée. Frappant l’entièreté de l’humanité, elle est toutefois assortie, comme le rapporte la Genèse, d’une journée de repos qui nous est consentie une fois par semaine ; bien avant Léon Blum et Martine Aubry, le sabbat constitue en somme la première réduction du temps de travail.

Voilà pour notre lourd héritage judéo-chrétien. Auquel nombre d’auteurs ont été, et on peut les comprendre, tentés de préférer le legs culturel grec. Car à Athènes, du temps de Périclès, on préférait, du moins dans les hautes sphères de la société, s’interroger sur la nécessité de perdre sa vie à la gagner. En temps de paix, passer son temps à réfléchir, à discuter et à prendre soin de soi, aux bains ou ailleurs, fait alors pleinement partie des activités recommandées à qui veut mener son existence de façon belle et bonne, en Kalos Kagathos. À Rome, la scholè débouche sur la notion d’otium, que l’on peut traduire par « loisir » ou par « oisiveté ». Un disciple d’Épicure peut ainsi déclarer, sans passer pour un fauteur de troubles : « Il vaut mieux s’étendre sur le sol nu et être à l’aise, que d’avoir un carrosse doré et une table riche et d’être inquiet. » Chez les penseurs latins, la possibilité de se retirer à la campagne, de s’éloigner du tumulte de la vie publique, de se consacrer aux activités savantes trotte toujours dans un coin de la tête.

À l’époque, une hypothétique « villa Otium », aux abords de Naples, fait même saliver tout ce que l’Empire compte de poètes : ce lieu sublime offrirait « une sécurité paisible, une vie de plaisir, où l’on n’a aucun problème pour se reposer et dormir ». Un poil plus prévoyant, Plaute encourage tout de même son public, dans sa pièce Mercator, à anticiper ses vieux jours et incite le jeune patricien, tant que son sang est encore frais, « à acquérir sa fortune », car « quand on est enfin vieux, on peut se mettre à l’aise, boire et être amoureux ». Les prémices de la retraite par capitalisation.

Mille ans plus tard, l’élite française ressuscite les valeurs antiques de l’otium. Parmi les précurseurs, Charles d’Orléans, neveu du roi de France Charles VI, qui est fait prisonnier au lendemain d’Azincourt et restera vingt-cinq ans en détention dans une geôle dorée anglaise. Tandis que les poètes de son temps flagornent les princes pour obtenir leur protection, le noble captif est au-dessus de cela puisqu’il est lui-même prince. Avant d’être écroué, il a essayé de relancer l’ordre du Porc-Espic, de récupérer ses terres en Italie, mais comme rien n’a marché politiquement, il a fini par s’installer au château de Blois où il s’est consacré à l’otium cum litteris : le repos, avec les livres à la main. Plus tard, lors de sa détention outre-Manche, il a tout loisir d’écrire les aventures de son personnage Nonchaloir, qui le tiennent éloigné des turpitudes épuisantes de l’amour. Pour son plus grand bonheur, personne, à la cour de France, ne se précipite pour payer sa rançon.

Un siècle plus tard, en Aquitaine, Michel de Montaigne, conseiller au parlement de Bordeaux, choisit lui aussi l’otium. Alors qu’il était bien parti pour être un glorieux ancêtre de Jacques Chaban-Delmas et d’Alain Juppé, il se cloître à l’âge de seulement 38 ans dans sa bibliothèque et dicte à ses domestiques Les Essais : « Dernièrement que je me retirai chez moi, délibéré, autant que je pourrais, ne me mêler d’autre chose, que de passer en repos, et à part, ce peu qui me reste de vie : il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit, que de le laisser en pleine oisiveté, s’entretenir soi-même, et s’arrêter et rasseoir en soi. »

Le génie du protestantisme

Sans aller jusqu’à l’emmurement intellectuel de Charles d’Orléans et de Montaigne, les règles de la noblesse n’encouragent guère à se mêler des travaux des champs ou des manufactures. Qu’un seigneur soit attrapé une faucille ou un marteau à la main, et c’est la menace de la dérogeance – c’est-à-dire la perte de noblesse – qui guette. La pratique des métiers du commerce est tout autant découragée. Colbert aimerait pourtant que l’aristocratie française investisse dans le développement économique des colonies. Lorsqu’il crée en 1664 les Compagnies des Indes orientales et des Indes occidentales, il prend soin de préciser dans la charte de fondation que les gentilshommes qui y placeraient leur bas de laine ne perdraient ni leurs titres ni privilèges. L’incitation a des effets modestes malgré toute la bonne volonté mise par la monarchie. Pendant ce temps-là, Anglais et Bataves prennent de l’avance sur les mers.

A lire aussi, Elisabeth Lévy: Flemme olympique: Métro, conso, dodo

Il faut dire que le Royaume-Uni et la Hollande communient dans le protestantisme et ont des rapports plus décomplexés à l’argent et au travail. Dans un univers mental où la grâce divine a été répartie très inégalement et aléatoirement, la réussite matérielle est devenue un indice de la prédestination des uns, de la damnation des autres. Valorisant les notions d’épargne et d’ascèse, la Réforme allait être, à en lire Max Weber, le marchepied du capitalisme. On pourra rétorquer que le capitalisme avait commencé à apparaître en Italie au XIVe siècle ou aux abords des monastères cisterciens, il n’empêche que l’Europe occidentale se coupe en deux : une au Nord, où il fait nuit à 14 heures six mois sur douze, et pionnière dans le domaine de l’industrie ; et une au Sud, plus en retard et plus bucolique. La France, à demi-catholique et à demi-laïque, à demi-rurale et à demi-industrieuse, fait figure d’entre-deux. Est-ce un complet hasard si plusieurs nations protestantes (Royaume-Uni, Suède, Danemark) sont restées à l’écart de la monnaie unique au début des années 2000 (et ne l’ont pas adoptée depuis), n’allant pas compromettre leur avenir avec les destinées incertaines des États membres du Club Méditerranée papiste ?

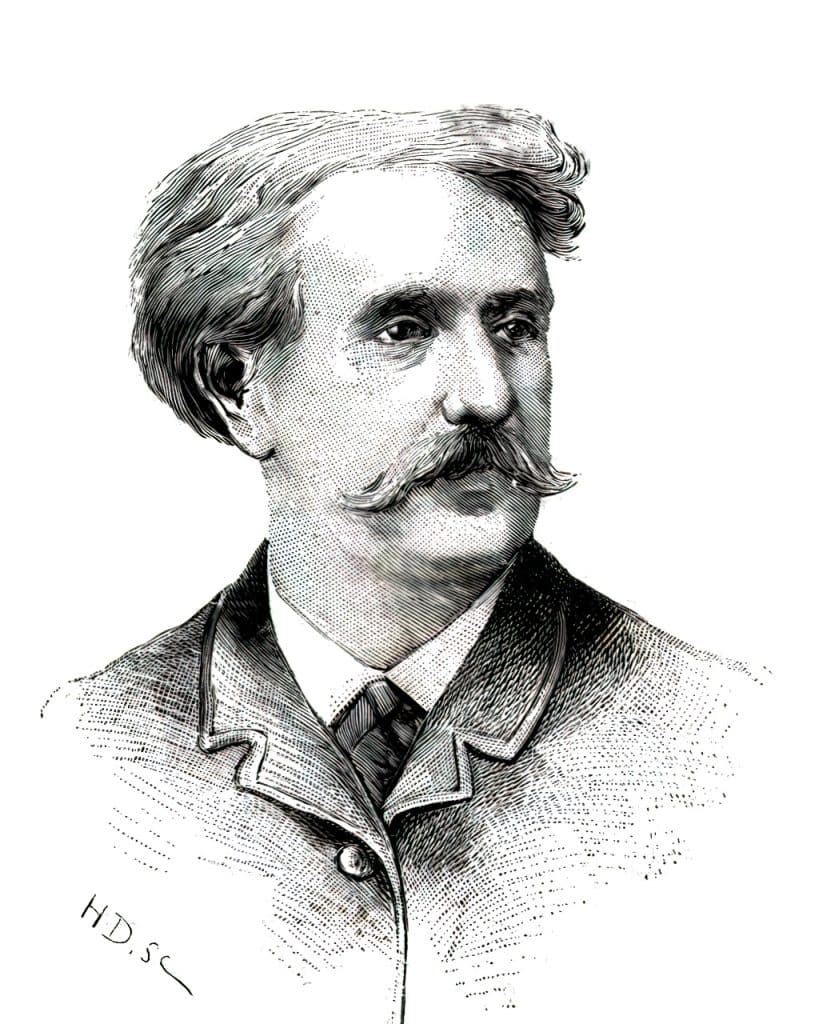

Avec les Lumières toutefois, une pensée bourgeoise favorable à l’huile de coude se développe en France à partir du xviiie siècle. La morale proposée par Voltaire en conclusion de son Candide ou l’Optimisme annonce la couleur : « il faut cultiver notre jardin » car « le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ». Dans cette lignée, les révolutionnaires de 1789, 1830 et 1848 considèrent le travail comme un formidable instrument de transformation du monde, même s’ils observent bientôt les premiers effets du capitalisme mancunien (de Manchester), l’aliénation qu’il entraîne sur les masses ouvrières. Certains socialistes, en particulier français, deviennent ainsi allergiques à l’effort. Parmi eux, le propre gendre de Karl Marx : Paul Lafargue. Natif de Cuba d’une mère indigène jamaïcaine, mais ayant des origines juives, et d’un père chrétien bordelais dont la propre mère était une mulâtresse de Saint-Domingue, il respecte son illustre beau-père, mais le contredit frontalement dans son bref essai Le Droit à la paresse, où il renvoie dos à dos collectivistes et capitalistes, qui se retrouvent à ses yeux sur un point au moins : le culte de la productivité.

Alors que tout matérialiste orthodoxe se réjouit de voir un pays avancer dans l’industrialisation, accélérant ainsi l’émergence de la société sans classe, Lafargue est un drôle de paroissien, qui ne voit beau que par les nations à la traîne : « L’Espagne, qui, hélas ! dégénère, peut encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous de prisons et de casernes. » Un archaïsme qui le rapproche de Nietzsche, lequel s’est désolé, quelques années plus tôt, de voir l’Europe se convertir à « la manie américaine »de gagner de l’argent. Entre la gauche de la paresse et la droite par-delà le bien et le mal, des passerelles sont possibles… En 1911, un peu par volonté de s’éteindre en bonne santé, un peu par lassitude que la révolution ne vienne pas (à six ans près !), Lafargue et son épouse mettent fin à leurs jours. Lénine, de séjour à Paris, se rend aux obsèques.

Au même moment, à l’Ouest, faute de révolution réussie, on s’adapte. En Angleterre, l’exode rural a rempli de bras les villes et les usines. Le travail des champs et des bêtes réclamait une attention constante. La manufacture, elle, ferme de temps en temps, et la classe ouvrière peut s’adonner aux vertus du work hard, play hard ; une société de divertissements se dessine, et en 1901, plus de 110 000 spectateurs assistent à la finale de la Coupe d’Angleterre de football, qui a définitivement échappé à l’entre-soi de la gentry. Le loisir de masse, auquel aspirait également un baron Pierre de Coubertin pétri de références grecques, n’est pas toujours une rupture avec le travail, mais parfois son prolongement.

A lire aussi, Stéphane Germain: Le pouvoir d’achat, ce paresseux mantra

En France, la réduction du temps de travail scande l’histoire du xxe siècle. En 1941, Louis-Ferdinand Céline, dans Les Beaux Draps, propose bien avant Lionel Jospin le passage aux 35 heures : « Bien sûr on peut pas supprimer, l’usine dès lors étant admise, combien d’heures faut-il y passer dans votre baratin tourbillant pour que le boulot soye accompli ? toutes les goupilles dans leurs trous, que vous emmerdiez plus personne ? et que le tâcheron pourtant crève pas, que ça tourne pas à sa torture, au broye-homme, au vide-moelle ?… Ah ! C’est la question si ardue… toute délicate au possible. S’il m’est permis de risquer un mot d’expérience, sur le tas, et puis comme médecin, des années, un peu partout sous les latitudes, il me semble à tout bien peser que 35 heures c’est maximum par bonhomme et par semaine au tarabustage des usines, sans tourner complètement bourrique. »

Un vice à la mode

Étrange conversion que celle de tous ces esprits modernes. Les voilà qui se tournent vers des idéaux des temps anciens. Après-guerre, de plus en plus de consciences de gauche affirment qu’il est digne de flemmarder : en 1974, Georges Moustaki avec sa chanson intitulée Le Droit à la paresse ; en 1981, François Mitterrand avec son ministère du Temps libre. L’an dernier, Ersilia Soudais (députée LFI) prétendant curieusement, à l’Assemblée nationale, au bord des larmes et contre toute vérité historique, que Stakhanov (qui est mort dans son lit) aurait succombé d’épuisement au travail – elle l’avait confondu avec Malabar, le cheval dans La Ferme des animaux de George Orwell… Problème : ces vibrantes convictions percutent de plein fouet une autre utopie progressiste, celle de l’ouverture généralisée des frontières. Un rêve qui porte un autre nom en économie : la division internationale du travail ! À l’instar des sociétés antiques qui reposaient sur l’esclavage, notre prospérité dépend toujours davantage de l’importation de produits à bas coût fabriqués par des populations quasi serviles du Xinjiang ou d’ailleurs – et de la livraison à domicile de pizzas par des immigrés pakistanais. En 1994, alors qu’étaient signés les accords du GATT qui allaient faire sauter les barrières douanières dans le monde entier, le milliardaire franco-britannique Jimmy Goldsmith anticipait, dans un essai publié à Paris, Le Piège (Fixot), les contours d’une société dans laquelle des chômeurs des pays riches consommeraient des biens produits par les travailleurs surexploités des pays pauvres. Un petit coup de revenu universel par-dessus tout ça et nous serons arrivés au bout de la logique.