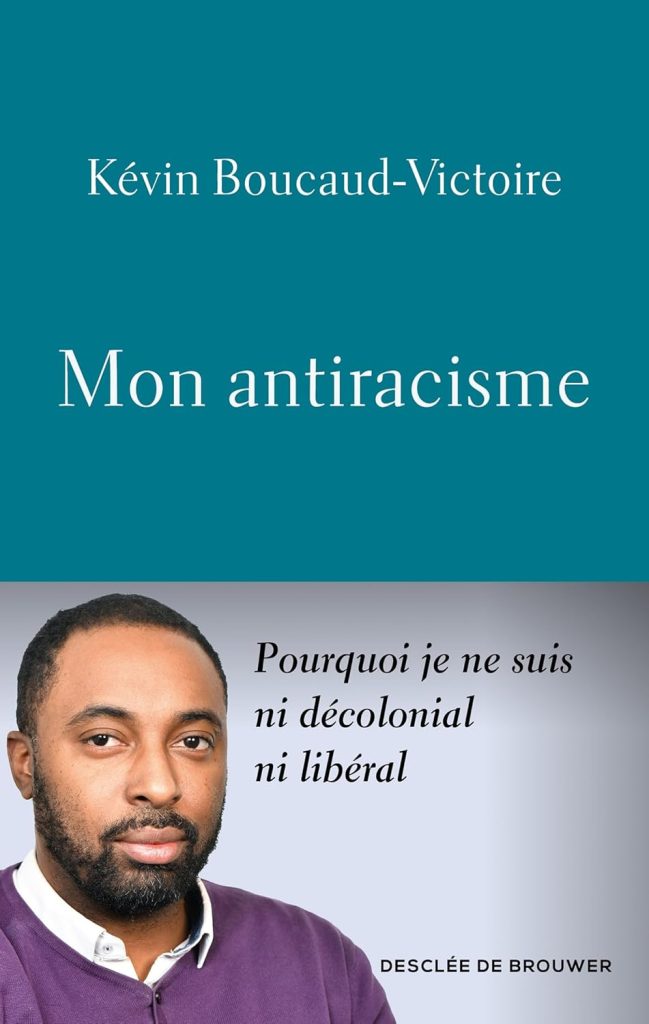

Dans son dernier essai, Mon antiracisme, Kévin Boucaud-Victoire livre à la fois une critique des mouvements antiracistes et développe une vision personnelle de son combat, fortement marqué par son antilibéralisme. Malgré quelques aspects critiquables, l’ouvrage donne un éclairage intéressant des théories actuelles et de leurs limites, ainsi qu’une voie singulière pour s’en dégager.

De l’antiracisme moral à l’antiracisme politique

Si l’antiracisme est un combat commun de la gauche, il a ses écoles. Deux mouvements dominent aujourd’hui : l’antiracisme libéral et l’antiracisme décolonial. Deux doctrines que Kévin Boucaud-Victoire perçoit comme des impasses.

L’émergence de l’antiracisme libéral remonte en France au 14 octobre 1984, avec la Fondation de SOS Racisme. Il vise à la diversification des élites afin de mieux refléter la multiplicité croissante de la population. Il est universaliste et reste favorable à une économie de marché.

L’antiracisme dit décolonial se veut pour sa part révolutionnaire. Il est présent en France depuis 2005 et possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent de l’antiracisme libéral. Tout d’abord, il présente le racisme comme systémique, c’est-à-dire comme résultat de l’organisation sociale. Dans ce cadre, il rejette toute forme d’universalisme au profit d’une essentialisation positive des cultures dominées.

Cependant, selon Kévin Boucaud-Victoire, ces deux antiracismes en apparence antagonistes ne sont pas si différents. Ils renvoient tous deux le racisme présent presque exclusivement à des causes passées, que ce soit l’esclavage ou la colonisation. C’est en ce sens une conception idéaliste des faits sociaux, dans la mesure où le racisme se reproduirait à travers le temps, indépendamment des structures matérielles.

Surtout, les deux idéologies partagent une forme de réformisme. Kévin Boucaud-Victoire refuse, en effet, de prendre au sérieux les mots d’ordre révolutionnaires des mouvements décoloniaux, qu’il juge extravagants. Or si on écarte les idées « maximalistes déraisonnables », il ne reste qu’une politique de droit et d’exception communautaire, de reconnaissance raciale et de quotas.

Un racisme actuel fortement marqué par le néolibéralisme

Si le racisme est déterminé par les conditions matérielles, quelles en sont aujourd’hui les origines ?

Selon Kévin Boucaud-Victoire, le racisme prend sa source dans la dynamique du néolibéralisme, qui le favorise et le structure. Car le néolibéralisme forme un « fait social total », pour reprendre les termes de l’anthropologue Marcel Mauss qu’il cite. D’abord par l’émergence des sociétés liquides, c’est-à-dire marquées par une fragilité des liens dans tous les domaines de l’existence, y compris dans la sphère familiale, ce qui amène les individus à se réinventer des identités plus ou moins fantasmatiques.

Ensuite, par les nouvelles organisations spatiales. La France est constituée de métropoles, avec des centres urbains qui concentrent la création des richesses, autour desquels gravitent des communes périphériques, c’est-à-dire les banlieues, territoires où se concentre une plus grande pauvreté. Entre ces métropoles s’étend une France plus rurale, qui n’est pas forcément pauvre, mais relayée culturellement et déclassée socialement.

Dans ce contexte, la France est marquée, dans son identité, par une insécurité culturelle, qui forme un terreau favorable au racisme. Ce dernier peut se définir selon Albert Memmi comme « la valorisation, généralisée et définitive, de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression ».

Dans ce contexte, le racisme ne structure pas la société et ne détermine pas la position des individus dans la hiérarchie sociale. En revanche, l’échec de l’intégration, l’incapacité de faire de la France une communauté, crée des confrontations en matière de mode de vie. Surtout, il participe à diviser les travailleurs, ce qui nuit à l’émergence de fronts de contestation et à une conscience de classe.

L’antiracisme socialiste comme troisième voie d’émancipation

Comme il le rappelle au début de son ouvrage, quoique n’étant pas neuve, la ligne politique de Kévin Boucaud-Victoire n’est quasiment plus présente dans notre espace public. Il la définit en tant qu’antiracisme socialiste qu’il tente de réactualiser. L’antiracisme socialiste rejoint l’antiracisme libéral dans sa perspective universaliste. Kévin Boucaud-Victoire s’oppose toutefois, d’un côté à un universalisme qui percevrait les membres d’une société comme des êtres abstraits, simples unités de production d’un vaste marché et, d’un autre côté, à ce qu’il désigne sous les termes de « républicanisme autoritaire » qui viserait à uniformiser les individus dans une culture unique.

Pour l’auteur, l’universalisme se manifeste en premier lieu par un ensemble de droits sociaux. Il doit être capable d’intégrer la diversité sans renoncer au principe d’une humanité commune.

Le journaliste de Marianne partage néanmoins avec l’antiracisme décolonial la volonté de lier combat politique en faveur des classes populaires. Il vise à promouvoir l’autonomie et l’égalité, dans une société sans classes, après l’expropriation de la bourgeoisie. Les entreprises existeraient sous la forme de coopératives ou seraient nationalisées, les revenus plafonnés et, en grande partie, collectivisés. La société se composerait alors de communautés autonomes, dotées de leurs propres lois. Ce modèle, caractérisé par de nouvelles solidarités, permettrait, selon Kévin Boucaud-Victoire, de désethniciser les rapports sociaux. « Réenracinés, les individus n’accordent plus d’importance aux origines ethniques, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils oublient leur pays d’origine. »

Une thèse audacieuse politiquement mais matérialiste

Sans adhérer à l’utopie de Kévin Boucaud-Victoire, force est de reconnaitre que le libéralisme traverse aujourd’hui une crise qui n’est pas simplement économique, mais morale.

Selon Hayek, le socialisme est la route de la servitude. Il nous arrache de l’individualisme humaniste de la Renaissance. Mais qui pour affirmer que la société de marchés actuelle appartient encore à l’héritage d’Érasme ? L’enrichissement n’est le signe d’aucun progrès de la vie sensible. Les marchands jugent que les biens et services répondant aussi bien aux besoins qu’aux caprices sont une fin en eux-mêmes. En érodant la formation éthique et spirituelle qui doit composer le ciment de toute communauté, et en refusant de considérer les questions culturelles comme des biens communs, il y a dans cette loi de l’offre et de la demande une force qui tire l’humanité vers sa pente la plus destructrice. Elle représente une négation de notre existence intérieure et spirituelle. Cette dernière doit être pourtant non seulement individuelle mais aussi collective, afin de constituer pour l’individu une terre où s’épanouir. Le libéralisme est une force de décivilisation.

Or si Kévin Boucaud-Victoire refuse le multiculturalisme, son universalisme paraît une réunion de particularités autour du plus petit dénominateur commun. Le « faire ensemble » qu’il propose se réduit avant tout, du moins dans son ouvrage, à une dimension sociale, où « travailleurs blancs et issus des minorités ethniques ont lutté ensemble et, surtout, ont réalisé des choses ensemble. Une nouvelle histoire et une nouvelle culture commune ont émergé de tout cela ». En ce sens, son collectivisme ne rompt pas avec le matérialisme libéral.

Pour ma part, je demeure attaché à l’esprit français, plus que jamais nécessaire. S’ils doivent être sans doute repensés dans leurs modalités, le droit du sol et la Révolution française forment un héritage précieux, afin que la France soit une communauté par l’esprit. Je défends cette aspiration à un imaginaire, un inconscient collectif, comme une terre intérieure, afin de bâtir, pour citer Malraux « une communauté de rêve ». J’aspire à un pays qui soit un élan, une race spirituelle, s’élevant vers les idées, telle la pointe d’une cathédrale.

La liberté française, en ce sens, n’est ni tout à fait celle des modernes, ni tout à fait celle des anciens, pour user des termes de Benjamin Constant. Elle marque un équilibre visant à un esprit général, de sorte que les générations nouvelles et les immigrés doivent, à mon sens, se restreindre selon ses bornes et s’employer à en polir l’esprit. Chaque homme y est, en plus de lui-même, et par sa personne même, une manifestation de cette communauté, une part d’étoffe vivante. La France ne tient d’abord que par ces liens de nuances abstraites, une façon de sentir le monde, et par la participation à cette vie collective. Le pays réel, avant d’être une géographie, est un pays vécu.

Mais malgré ce qui me sépare de l’auteur, je ne peux que saluer cette prise de position dans l’espace public actuel. Kévin Boucaud-Victoire donne à lire un essai sans jargon, qui laisse la place à des propositions fortes, propres à nourrir le débat. Je regrette tout au plus quelques points dans la construction du livre. D’abord, s’il est riche en sources, le nombre de citations et de références dans le corps du texte noient parfois la voix de l’auteur. Par ailleurs, si les critiques de Kévin Boucaud-Victoire sont généralement étayées, ses positions sont exposées trop brièvement et de manière par moments trop abstraite. Par exemple, si on comprend bien en quoi le libéralisme participe structurellement au racisme contemporain, cela ne démontre nullement que le système proposé par Kévin Boucaud-Victoire ne favoriserait pas l’émergence de nouvelles formes de discriminations. Ainsi, lorsqu’il affirme que, dans le monde dont il rêve, les « relations ne sont plus des relations de domination mais d’interdépendances », page 165, on pourrait objecter que le propre des sociétés ouvertes actuelles est justement l’interdépendance et que cela n’empêche nullement, dans le même temps, des situations de domination.

180 pages