On ne lit pas assez les rapports des parlementaires. Celui présenté par Patricia Mirallès (LREM) et Jean-Louis Thiériot (LR), membres de la Commission de la Défense nationale et des forces armées, sur la « préparation à la haute intensité » guerrière de notre pays, vaut son pesant d’arsenic. Après avoir lu ça, nos militaires d’opérette auront la tentation de se recycler dans la dentelle ou de prendre en gérance un bistro de province.

Résumons le rapport de nos deux parlementaires : l’armée française, ces dernières années, a été réorientée vers la lutte anti-terroriste, des opérations ponctuelles et ciblées — et certainement pas vers une riposte face à une armée globalement conquérante. Il faudrait, pour qu’elle soit à même de répondre à une « attaque de haute intensité », quelques années d’investissements lourds — « un effort financier résolu », disent les auteurs, qui manient heureusement l’euphémisme. N’en déplaise aux dames qui craquent encore sur nos pioupious.

Parlons chiffres. La France consacre 1,9% de son budget à la Défense — les Etats-Unis, avec un budget autrement conséquent, donnent à l’armée pratiquement le double (3,7%), la Russie 4%, et l’Arabie saoudite 8%, afin de mieux combattre des bergers yéménites et l’Iran des mollahs.

Il est loin le temps où De Gaulle se payait le luxe de ne pas intégrer l’OTAN parce qu’il tenait à une France forte et indépendante du bouclier des grands frères (ou supposés tels) d’outre-Atlantique.

À noter que nous avons dégarni le front des troupes, si je puis dire, sans pour autant consacrer plus d’argent à des secteurs qui crient famine, Education ou Justice. Et que ce n’est pas parce que nous nous renforcions militairement que la dette a explosé, ces vingt dernières années.

On remarquera que nous avons sensiblement accru (de 44% ces cinq dernières années, nous restons fermement le 3ème plus gros exportateur de jouets guerriers) nos exportations d’armes : nous armons l’étranger, en oubliant — est-ce un oubli ? — de nous armer nous-mêmes. Après les conquérants, les commerçants.

Impuissance moyenne

Ce que signifie cette décadence (quel autre mot voulez-vous utiliser ?), c’est la volonté étatique, depuis Mitterrand, de dégraisser le volant régalien : en clair, de dissoudre peu à peu l’Etat, c’est-à-dire la nation. La France, à force de s’intégrer dans un « grand concert » européen qui est au mieux un grand marché, au pire un grand bazar, n’est plus capable à elle seule de dominer l’orchestre. Elle n’en a d’ailleurs pas l’intention. Nos politiques s’en vont criant « Europe ! Europe ! Europe ! » comme une incantation censée nous protéger de tout, et qui pratiquement nous expose à tous. Nous faisons très sagement de nous retirer du Mali : qui sait si quelques djihadistes décidés ne seraient pas capables, s’il leur en prenait l’idée, de venir ici nous tailler des croupières ? Quelle riposte militaire avons-nous lancée contre l’islamisme armé qui est venu nous titiller dans l’Hexagone même ?

A lire aussi, Loup Viallet: Sahel: «La tentative de conquête néocoloniale de Poutine en Ukraine va décrédibiliser la propagande russe en Afrique»

Nous sommes devenus un pays de troisième classe. On le sait davantage dans le Midi que dans le Nord, nous qui voyons chaque été débarquer les hordes de touristes allemands ou hollandais, satisfaits de leurs performances et de leur tirelire qui leur permet de se gorger de cubis de rosé — et éventuellement d’acheter terrains et maisons. La France désindustrialisée (qui parle sérieusement de réindustrialiser un pays que les décideurs économiques ont classé définitivement dans la catégorie « services » ?), la France dépeuplée à laquelle l’immigration consentie par les gouvernements successifs sert de cache-misère au niveau natalité, la France incapable même de conserver son industrie nucléaire (la firme Europe, qui obéit aux gros actionnaires du Nord, refuse de reconnaître, sous de prétendus arguments écologiques, qu’une centrale atomique est plus propre qu’une centrale allemande au charbon ou au lignite) ou ses dernières grandes entreprises : personne pour demander des comptes sur la vente d’Alstom par le ministre des Finances du gouvernement Hollande ? Tant pis.

De Gaulle parlait jadis de la grandeur de la France. Le mot se comprenait immédiatement au sens qualitatif, et renvoyait à Louis XIV ou à Napoléon. Il faut désormais l’entendre au sens quantitatif : la France est un pays de petite taille — elle est par exemple plus petite que l’Ukraine, et il faut le savoir quand on veut nous faire croire que l’armée russe avance lentement : il y a du chemin à parcourir. Après avoir joué longtemps dans la cour des grands à l’ONU, notre pays a revu ses prétentions à la baisse, et s’est accepté comme une puissance moyenne. Eh bien, pas même : nous affichons à cette heure une impuissance moyenne.

Et nous avons l’armée moyenne qui nous correspond, propre à défiler sur les Champs Elysées, le système éducatif et judiciaire en berne, une classe politique qui manque de classe, et des médias aux ordres. Même le domaine culturel, dans lequel nous brillâmes durant des siècles, est affligeant. Pas un compositeur depuis Ravel, pas un peintre depuis Picasso, pas un écrivain depuis Camus. Un pays qui s’enthousiasme pour les écrits de Virginie Despentes ou Edouard Louis est un pays dans l’abîme.

La France s’est mise au musée

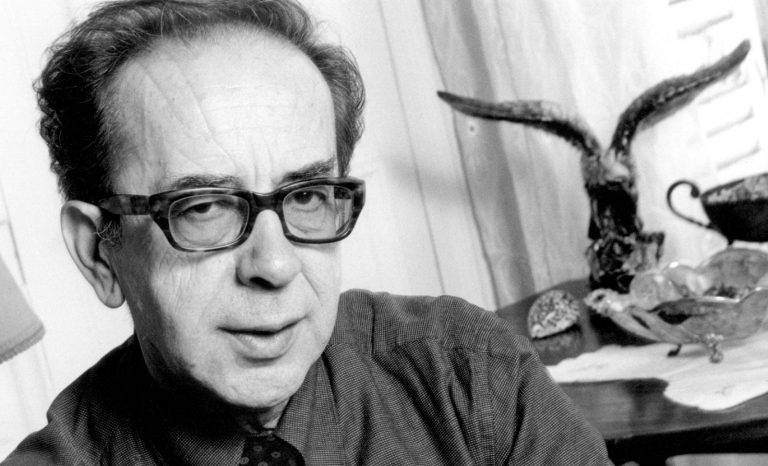

Comme le dit très bien Régis Debray dans un opuscule récemment paru chez Gallimard (1), nous privilégions la mémoire, faute désormais de faire l’histoire. La France s’est mise au musée. « Culte de la mémoire, des mémoriaux et des mémentos », dit-il. Des lamentos aussi. Nous pleurons, nous déplorons. Nous alimentons la nostalgie. Pleure, ô mon pays bien-aimé !

Pendant ce temps, le monde ne s’est pas arrêté. Les Etats-Unis continuent la guerre froide, les Russes la rallument, les Ukrainiens trinquent. Nous, nous menaçons les restaurateurs qui font dans la cuisine slave, fussent-ils ukrainiens. C’est qu’il y a longtemps que nous ne savons plus lire.

A lire aussi: Le pied de nez de Régis Debray à son AVC

Tant pis si j’en arrive à dire du bien de Luc Ferry, mais dans un récent édito du Figaro, il a parfaitement noté que Poutine ne craint rien des « démocraties molles », et son attaque sur l’Ukraine repose sur une vision du monde d’une parfaite cohérence, que nous avons le culot d’appeler de la folie :

« À ses yeux, l’avenir de la planète a basculé du côté de l’Asie, de l’Inde, du monde islamique et de l’Afrique. Dans ces conditions, être à la fois craint et haï par des « démocraties molles » n’est qu’anecdotique. Culturellement, scientifiquement, démographiquement, économiquement, militairement, l’avenir sera chinois. Cette analyse lui semble d’autant plus évidente qu’elle rejoint celle de nombreux Occidentaux qui, à l’image de nos déclinologues et de nos pessimistes, pensent eux aussi que notre continent est fichu, que notre civilisation est morte, que plus personne n’est prêt à mourir pour elle. »

Pascal pariait sur Dieu, Poutine parie sur le renversement du monde : demain la Chine, l’Inde, l’Afrique. Le Groupe Wagner qui s’impose au Mali au moment même où l’armée française plie bagage, quel symbole ! Nous pensions avoir au moins des troupes aptes à des coups de main, nous avons une armée qui fait rigoler les dictateurs africains et les mercenaires russes. La Russie, exclue du système bancaire occidental SWIFT, passe au système chinois CIPS. La Chine peut nous dire merci.

Quant à la riposte consistant à demander de moins chauffer les appartements pour économiser le gaz, je ne dirai pas ce que j’en pense, pour rester poli. Une puissance moyenne réagit selon son manque de moyens.

Je veux bien que des politiques parlent de « reconquête », de « renaissance », et encouragent les citoyens à voter pour ces beaux programmes. Mais les faits sont têtus, et la réalité, c’est notre impuissance. Une France qui baisse ne baise plus l’Histoire.

(1) Régis Debray, Des Musées aux missiles, Tracts en ligne n°3, Gallimard, mars 2022.