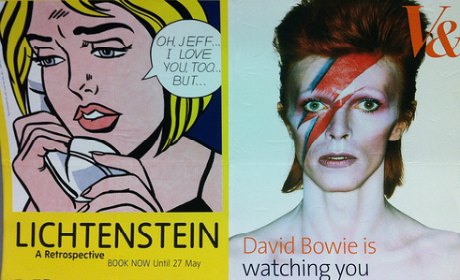

Y-a-t-il parmi vous, braves lecteurs de Causeur, des fans de David Bowie ? Non. Pas un seul, je parie, qui soit prêt à sauter dans l’Eurostar pour découvrir le must de la saison culturelle outre-Manche : l’exposition consacrée à la pop-star britannique au musée Victoria et Albert. Avec près de 50 000 entrées préachetées, l’afflux de visiteurs est difficile à réguler. Un engouement déclenché par la sortie d’un album attendu depuis dix ans : qualifié de « chef-d’œuvre crépusculaire » par le New York Times, The Next Day s’affiche en tête des ventes dans une dizaine de pays. Si vous êtes du genre sélectif et réservé, vous le détesterez. Et plus encore le clip diffusé en mai sur YouTube pour accompagner la chanson-éponyme: sang et stigmates qui rehaussent une iconographie vaguement christique et outrageusement glauque, Marion Cotillard en prostituée, Gary Oldman en prêtre, Bowie en prophète, bref, une exhalaison de mauvais goût dont vous fuirez au loin l’odeur fétide. « David Bowie is back, but hopefully not for long », a promis le président de la puissante Christian League américaine. Peut-être ne vous déplairait-il pas qu’il ait raison. Mais peut-être aimeriez-vous plutôt vous replonger dans ces années 1960, qui ont vu naître Bowie en tant qu’artiste et dont vous avez gardé, je le sens, une secrète nostalgie. En dépit de leur caractère convulsif, de leur atmosphère d’infantilisme et d’enfantillage, de leur héritage ambigu, les roaring sixties furent aussi le moment d’un grand rêve de liberté. Depuis lors, nous n’avons plus jamais osé faire des rêves si dangereux.

1969 : une odyssée suburbaine.

« David Bowie is » : la référence aux sixties s’étale sur toute la hauteur de l’imposante façade du musée. Une phrase inachevée en guise de titre et nous voilà baignant dans une sauce post-structuraliste à la Barthes. L’impression de faire irruption en plein cours de sémiotique se précise, à peine franchi le seuil, où une citation de la star se détache sur un mur grisâtre : « Tout est instable. La signification de l’œuvre n’est pas nécessairement celle voulue par l’auteur. Il n’y a pas de voix qui fasse autorité. Il n’y a que des lectures multiples. » Tant pis pour les visiteurs qui croyaient naïvement que leur idole était juste un chanteur de pop & rock. David Bowie est une galerie de personnages, un conglomérat de personnalités, un fichier d’identités abandonnées. Il est ce que son époque l’a autorisé à être…[access capability= »lire_inedits »]

Au commencement, il est l’un des 500 000 garçons britanniques nés à l’acmé du baby-boom, en 1947. Une famille sans histoire, mais dotée d’une mythologie: le père de Bowie a englouti une fortune dans des jazz-clubs du Soho des années 1930 pour promouvoir la carrière de sa première épouse d’origine autrichienne, connue sous le nom de « Chérie-The Viennese Nightingale ». La réminiscence de ce Londres bohémien et les lectures suggérées par son demi-frère, à commencer par celle de Sur la route, roman-culte de Kerouac, conduisent le jeune Bowie à s’installer au cœur de la capitale. La séquence la plus passionnante de l’exposition évoque en parallèle le destin d’un individu et celui d’une métropole, avec, en particulier, une illustration tirée de Private Eye Magazine de novembre 1968, qui représente un gratte-ciel en train de s’écrouler. Elle renvoie à un fait réel : un décorateur de gâteaux craque une allumette dans son appartement situé au 18e étage d’un immeuble flambant neuf, provoquant une explosion de gaz. Plus encore que le bâtiment, ce sinistre réduit à néant les ambitions modernistes de la gauche, alors au pouvoir, incarnées dans le programme « Villages in the sky » et autres idées de planification sociale. La tendance à rénover plutôt qu’à raser s’affirme au sommet, tandis qu’à la base de la société, le rejet du grandiose se conjugue à la méfiance croissante envers la communication de masse – et la consommation qui va avec. Cette évolution est déterminante pour Bowie.

L’horizon devant lui est dégagé : il a signé avec Decca et vit à Londres, loin de la rigidité morale et du dress code de la banlieue, qu’il abomine. Reste que Londres n’est plus Londres. Le Soho des bars à piano résiste mais, à l’Est, la silhouette futuriste de la Post Office Tower rappelle que le bulldozer du progrès avance. Travaillistes et conservateurs s’accordent sur la perspective de créer un « Brave New London » susceptible de faire oublier la perte de l’Empire aux sujets de Sa Gracieuse Majesté. Tout change en peu de temps. Bowie ne s’aperçoit pas qu’il enfonce une porte ouverte. « You see these suburbs spring up […] And they’re terrifying, because they are death of soul. This is the prison this planet is being turned into », semble-t-il marteler d’après le gourou de sa génération, l’écrivain J.G. Ballard. En 1967, la contraception et l’avortement sont légalisés, l’homosexualité dépénalisée. Un an plus tard, l’âge de la majorité légale est abaissé de 21 à 18 ans. Jack Kerouac meurt en 1969, trois mois après que Neil Armstrong a fait un petit pas sur la Lune.

L’une des pièces les plus émouvantes de l’exposition ne provient ni de la collection privée de l’artiste ni de ses effets personnels. C’est quelque chose qui nous appartient à tous : la Terre. Photographiée par l’astronaute Bill Anders pendant la mission Apollo 8, notre petite planète apparaît comme une fragile boule de cristal barbouillée de bleu et suspendue au milieu de nulle part. « Planet Earth is blue/And there’s nothing I can do… », chante Bowie en 1969, acquérant avec Space Oddity le statut de méga-star. Ce premier tube, trop mélodieux pour être écouté, résume en quelques vers les paradoxes substantiels de la décennie. Le succès de la conquête spatiale et, plus généralement, la rapidité du développement technologique, soulèvent autant d’enthousiasme qu’ils causent d’appréhension. L’effondrement des carcans du conformisme libère un individualisme exacerbé qui constituera un sérieux défi pour toutes les sociétés européennes, engagées sans le savoir dans la voie de la déliaison. La culture pop donne la parole à la jeunesse, mais la détourne de l’engagement politique.

1975 : Thatcher sur orbite.

Devinette. Qui se cache derrière le slogan : « Freedom to live your life your way ! » ? Pas David Bowie ni aucune autre icône de la scène rock. On doit cette magnifique sentence, prononcée lors du congrès du Parti conservateur de 1975, à Margaret Thatcher. Comme le serine dès 1970 John Lennon, « The dream is over » – ce qui ne signifie nullement que tout le monde se réveille. Bowie prend la « route de l’excès », selon l’heureuse formule de William Blake. Sous la triple influence de la cocaïne, d’Orwell et de Burroughs, il invente Ziggy Stardust, son alter ego.

Il faut s’interroger sur le phénoménal succès du personnage né dans le sillage des droogies. À l’instar des protagonistes d’Orange mécanique, Ziggy opère dans une société utopique, menacée de disparition. Chargé de lui délivrer un message d’amour et de paix, il finit par s’autodétruire. Mais injectée dans la culture populaire par l’intermédiaire de Bowie, l’œuvre de Burroughs influence le mouvement punk qui rassemble des milliers de jeunes sous l’étendard « No Future ». Troublant, isnt’it ?

Ziggy lègue à la postérité une impressionnante garde-robe, dont plusieurs pièces sont exposées, telles des reliques, dans des sortes de cercueils de verre. S’il se défend d’être une fashion victim, Bowie veut que sa musique se voie comme elle s’entend. Mission accomplie. L’exposition est sponsorisée par Gucci dont la styliste, Frida Giannini, confie : « L’androgynisme effronté de Bowie a aidé les femmes à exprimer leur puissance masculine sans perdre leur glamour et leur sensualité féminine. » Si cela vous enrage, vous devez être conséquent et fulminer à l’évocation du précurseur bisexuel de Bowie, Lord Byron. Vous indigner aussi de l’ambiguïté sexuelle de Nijinsky. Condamner le théâtre kabuki et les cabarets de la République de Weimar – autant de sources auxquelles Bowie a puisé son inspiration.

En 1974, Diamond Dogs, son dernier projet ambitieux, est le chant du cygne de sa période glam. Quelle mort magnifique ! La pochette du disque assomme comme un coup de poing. Mi-chien, mi-Bowie, l’être peint par Guy Peellaert dans le style de l’expressionnisme allemand exhibe ses parties génitales, tout en arborant une pose de sphinx qui évoque également celle des starlettes hollywoodiennes des années 1920. Une admirable décadence dont l’esprit éclectique de l’artiste saisit ce qu’elle a de commun avec le climat « fast sex in city » de la fin des années 1970.

Depuis lors, Bowie n’a, à mon humble avis, réussi qu’une œuvre majeure : sortir Iggy Pop de l’addiction à l’héroïne. Let’s Dance, paru en 1983, marque sa « normalisation », c’est-à-dire sa transformation en bel homme bronzé, souriant… Et quelconque. C’est ainsi. Il disait lui-même que ses chansons n’étaient que des « polaroïds », des « instantanés d’une époque ». Les années rock, c’est du passé.[/access]

Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, M° South Kensington.

Jusqu’au 11 août, ouvert tous les jours de 10 heures à 17h30 (dernière entrée à 16h30), vendredi jusqu’à 21h30.

Billets uniquement au guichet le jour de la visite (plus de pré-vente).

*Photo : Mashthetics.