Voilà un revenant de la vie politique française. Dominique de Villepin refait surface, et ses ambitions présidentielles pour 2027 sont omniprésentes dans des médias pourtant aux mains de qui vous savez! L’orateur flamboyant, qui a fait fortune dans l’art et dans le conseil, est désormais accueilli les bras ouverts par les étudiants de la Sorbonne ou à la Fête de l’Humanité, et suffisamment riche pour partir en campagne seul. Mais, son positionnement international pro-arabe réel ou supposé est autant une force qu’une faiblesse pour séduire une majorité de Français.

De Clearstream à mainstream

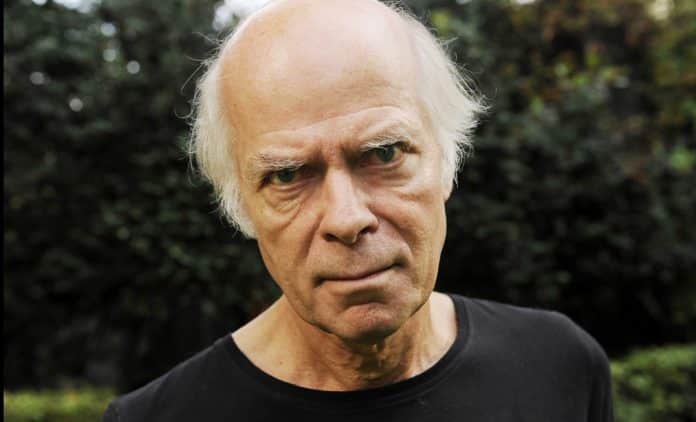

Il est l’homme du moment, l’homme dans le vent, le vent dans les cheveux, les cheveux en poupe. On pensait avoir enterré, avec Jean-Louis Debré, le dernier vestige du chiraquisme. C’était sans compter sur le retour tonitruant de Dominique de Villepin, depuis quelques semaines personnalité préférée des sondages. À soixante-et-onze ans, en Une de Marianne, l’ancien Premier ministre écume les plateaux télé. Sur Quotidien, il dément ses ambitions présidentielles, pour mieux faire glousser le public. Villepin 2025, c’est l’alliance inattendue de la gravitas laconique et du ricanement d’Anne-Elisabeth Lemoine.

A lire aussi: Pierre-Édouard Stérin, la start-up nation, c’est lui!

De Hollande à Sarkozy, de Juppé à Fillon, on a un temps pensé que le nouveau monde macronien avait mis à la retraite toute une génération. Celle qui ne se serait jamais remise du massacre de l’hiver 2016. Il était écrit que la fin de règne de Macron se ferait avec les ringards du monde ancien qui n’avaient pas été décimés : Bayrou, et même Barnier, pendant quelques mois. À l’époque où le vintage est partout, où les tournées des chanteurs des années 80 triomphent, où la guerre des étoiles en est à son vingtième volet, le retour de Villepin, c’est l’éternel retour du kitsch. Dans des temps géopolitiques troublés, le phrasé de Galouzeau rassure, de la mamie de La Baule aux fumeuses de joints de la fête de l’Huma, en passant par vos anciens copains de fac en lutte jadis contre le CPE. Il faudra au moins ça, pour arrêter les chars russes et reconstruire Gaza.

Pro-trans, avant que ça ne soit cool

Il avait déjà tenté un premier retour. En 2012, il avait lancé son micro-parti, République solidaire. Déjà, à l’époque, il rendait chèvre une partie de la gauche, très heureuse de s’être trouvé un allié pour faire chuter Sarkozy. Au programme : création d’un service public du logement, modération des loyers et sécurité juridique des familles homo et trans… avant que ça ne soit cool. Pour sa campagne 2027, l’ancien locataire du Quai d’Orsay n’aura qu’à se repencher sur son catalogue de propositions socialisantes proposées il y a 13 ans. Enfin, proposées… faute de parrainages officiellement, ou faute d’envie officieusement, Villepin avait finalement renoncé à sa candidature.

Sur Al-Jazeera, comme à la maison

Surtout, si Villepin est revenu du purgatoire des anciens Premiers ministres, c’est à cause de ses positions sur le Proche-Orient. Sur les plateaux français comme sur celui d’Al-Jazeera, le chiraquien parle comme un député LFI. Suffisant pour que Lucie Castets, Première ministre virtuelle de l’été dernier, ambitionne de le nommer ministre des Affaires étrangères. Un projet à peine moins fantasmagorique que sa propre désignation à Matignon.

A lire aussi: Affiche “antisémite” de LFI: selon Mélenchon, c’est la faute à l’extrême droite!

Dans la mémoire collective, Villepin est resté comme l’homme de 2003, du discours à l’ONU, du non à la guerre d’Irak. Le monde a changé, Villepin aussi. Quand il s’exprime sur la chaîne qatarienne Al-Jazeera, l’ancien Premier ministre joue quasiment à domicile. Sa seconde carrière de conseiller de régimes politiques douteux lui permet, lit-on dans Marianne, de mener une campagne sur ses propres fonds : « Il lui suffira d’apporter un de ses tableaux de Zao Woo-Ki en gage à la banque. Il récupérera ensuite son prêt », glisse un proche. Rien que dans les parties communes de l’appartement de l’avenue Foch, il y en aurait pour plusieurs dizaines de millions d’euros. Thierry Lhermitte avait incarné Villepin dans un film poussif (Quai d’Orsay); aujourd’hui, Villepin est monsieur Brochant et ses tableaux de maitres accrochés au mur. La société Villepin International affichait 2,6 millions de bénéfices l’année de sa création, puis plus rien. Villepin préfère payer des amendes que publier ses comptes.

Panthéon subito

Combien de temps la bulle Villepin va-t-elle planer en tête dans les sondages ? On n’imagine guère le patron de la France Insoumise laisser passer son tour, et la bataille au centre risque d’être embouteillée. Le landerneau pour l’instant ébahi n’oubliera pas de rappeler en temps voulu les casseroles de son sombre héros, à commencer par Clearstream. N’est-il pas temps d’arrêter maintenant une campagne gonflée à l’hélium et que la perversité médiatique fera crever dès que la dernière ligne droite approchera ? Dernière incarnation de la voix particulière de la France et d’un certain lyrisme grandiloquent, Villepin doit être panthéonisé de son vivant, enfermé dans les dalles froides de l’église Sainte-Geneviève, en présence de Bernadette Chirac… avant que tout cela n’aille trop loin.