Les fleurs sont des végétaux que les femmes aiment tout particulièrement se faire offrir, à côté de la rivière de diamants et du week-end à Rome. Au bout de la tige, on note des pétales, et entre les deux, parfois, des épines. La rose est coutumière du fait. Pourtant il s’agit là d’une fleur très prisée des femmes, et des socialistes en général. Mais c’est une autre histoire. Avec les fleurs on fait des histoires d’amour, des villes fleuries (Le Monde nous apprenait récemment que Trappes était d’ailleurs une « Ville fleurie » – rires enregistrés)… Avec des fleurs on fait aussi de la politique. Ainsi, l’AFP nous apprend dans une dépêche magnifique que la Corée du Nord de Kim Jong Un refleurit au quotidien… « Pour le 60e anniversaire de l’armistice avec le Sud, Pyongyang expose des tableaux épiques où des missiles en carton-pâte se dressent parmi les bégonias et des soldats nains jettent des grenades sur un lit d’orchidées. » Au-delà de la grandeur esthétique de la composition, on saura goûter au kitch total et jouissif du tableau. « Rien, en Corée du Nord, n’échappe à l’Histoire, pas même le nom des fleurs: dans le hall des expositions de la capitale nord-coréenne, les bégonias rouges sont en réalité des « Kimjongilia », baptisées ainsi en l’honneur du défunt dirigeant Kim Jong-Il. » Ce n’est pas tout d’être un dictateur (en formation… Kim Jong Un n’est encore qu’un bébé), il faut aussi savoir s’inscrire dans une tradition prestigieuse… « Les orchidées sont des « Kimilsungia », ainsi nommées en mémoire du fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Il-Sung. » Bégonias et orchidées sont ainsi les fleurs dominantes d’une série de 70 compositions occupant trois étages du hall des expositions à l’occasion de ce 60e anniversaire de l’armistice du 27 juillet qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953. Armistice célébré en Corée du nord comme le jour de la victoire dans la « guerre de libération de la patrie ».

On apprend, à l’occasion de cette péripétie distrayante, que la fleur nationale de la Corée du nord est le magnolia. Fleur célèbre, en hexagone, pour la chanson fatigante « Magnolia forever » de Claude François écrite par Etienne Roda-Gil dans le seul but de s’acheter beaucoup de whisky. Les orchidées sont omniprésentes dans la scénographie nord-coréenne… Les tableaux se veulent réalistes… « D’autres [tableaux] représentent de véritables scènes de guerre comme ces figurines d’un mètre de hauteur représentant des mitrailleurs ou des grenadiers camouflés dans les Kimjongilia, dont les larges pétales et les épaisses tiges offrent un couvert plus efficace que la délicate Kimilsungia. » Langage des fleurs…

Le Français moyen, déjà habitué à associer les Corées aux arts floraux (j’en veux pour preuve le sourire intermittent et les jambes dignes d’intérêt de la splendide ministre Fleur Pellerin – si tu me lis…) ne s’étonnera aucunement de cette révélation…Une ouvrière, Jiang Ok-Sil, rapporte l’AFP, a pris des congés pour visiter l’exposition avec sa fille de cinq ans. « Comme tous les Coréens, dès que nous voyons ces fleurs, nous nous souvenons toujours de nos grands dirigeants, Kim Il-Sung et Kim Jong-Il », confie-t-elle. Interrogée sur sa fleur préférée, la femme hésite, puis désigne le Kimilsungia qui est plus jolie. « Mais la Kimjongilia est très belle aussi », ajoute-t-elle aussitôt.

« Que cent fleurs s’épanouissent ! » c’est de Mao, non ? Mais cent, c’est petit…

Que cent fleurs s’épanouissent !

Y a-t-il une Vie après Pierre Bergé ?

À mesure qu’on la presse, l’olive noire finit par dégorger son huile de lumière. C’est à peu près ce qu’il se passe avec les catholiques depuis quelques années. Comme ils n’avaient pas la cote et ne surfaient pas sur la beat génération, l’opinion s’est demandé s’il ne fallait pas les pendre tout de bon. Comme ils n’ingurgitaient pas assez de pilules et ne consommaient des préservatifs qu’à de lointains intervalles (fêtes d’anniversaires essentiellement), le bon sens les désapprouva. Ils ne proposaient pas non plus de Vatican-Plage. Motif suffisant pour les traîner sur la place publique et, à force de répéter l’action plusieurs fois, ils ont fini par l’aimer, la place publique. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la politisation des catholiques. Et nous y voici, l’huile dorée se répand, et fraye même sur le service public. Et même au milieu du conseil de surveillance du Monde. L’exemple récent : la grogne de Pierre Bergé. En cause, un éditorial du directeur de publication du magazine La Vie, dont l’octogénaire est malgré lui actionnaire : Le Monde ayant racheté le groupe Publication de la Vie Catholique en 2003. Jean-Pierre Denis, l’homme visé, a condamné à plusieurs reprises dans ses éditos le mariage homosexuel, « une mauvaise loi » selon lui sur le « fond » et « la forme». Et donc Bergé maugrée. On le comprend. C’est que les catholiques se sont politisés. Dans le jargon politico-médiatique, on dit surtout qu’ils se « droitisent ». Mais, autre nouveauté plus subtile, les catholiques se « droitisent »…par la gauche. Preuve en est, la tendance du magazine La Vie, reconnu pour sa fidélité à son infidélité pontificale, à sa minauderie historique quant aux dogmes de la droite. Et cela ne date pas de l’an 0 du Barjotisme.

Tout commence le 23 septembre 2010 : dans le Figaro Littéraire, Fabrice Hadjadj, intellectuel catholique, recense un livre peu commun : « Pourquoi le christianisme fait scandale ? ». Le sous-titre ose : « Éloge d’une contre-culture ». Qui dit cela ? Qui prétend que, aussi fort que les libertaires de Mai ; aussi décalés que les fêtards de Woodstock, le christianisme est la véritable nouvelle contre-culture ? Rien de moins que Jean-Pierre Denis, directeur de La Vie depuis 2006. Ce même hebdomadaire qui se voulait l’héritier du « christianisme enfoui ». Ce même journal qui, le 31 décembre 1977, s’appelait encore la Vie Catholique et concluait définitivement le lendemain un pacte avec la sainte sécularisation, s’amputant de son adjectif, s’encanaillant du même coup avec les prêtres ouvriers et le bienheureureux Karl Marx. Or voilà que, 30 ans plus tard, par la voix de son directeur, le journal est saisi par les valeurs d’ « autrefois », traçant les contours d’une culture « underground » façon trisaïeul. L’expression vient justifier un décalage de plus en plus béant : des jeunes gens, plutôt que de « perfectionner leur anglais », redécouvrent le latin. Ils ne sont pas « safe sex » mais s’interrogent sur la chasteté. À la suite de Benoit XVI, Jean-Pierre Denis évoque cette « minorité créative » à l’endroit des catholiques. Le mot contre-culture[1. À l’ami Jacques de Guillebon revient l’expression « contre-culture » à l’endroit des catholiques. Et comme il se sentait floué que Denis lui chourava la formule, nous lui devions bien cette mention de bas de page.]est lancé, flèche décochée sur la voie publique, oh neuve expression !

Alors qu’est devenue La Vie ? Son directeur a-t-il pris le parti d’achever le grand rêve de sécularisation en se séparant de toute référence religieuse ? Il a fait tout à fait l’inverse. Il a revu jusqu’au format, jusqu’au logo, et même jusqu’au papier. Il a même changé le ton. Son lectorat, environ 150 000 en 2006, a des cheveux blancs et peine à se renouveler. Denis le sait, et de temps à autre, sa voix semble porter ailleurs : en 2006 par exemple, il signe un édito pour dénoncer le téléthon, qui finance la recherche sur embryons. Il ne se fait que l’écho du très dynamique évêque Dominique Rey. Par ailleurs, Il rappelle que « l’avortement n’est pas la solution idéale ». Et quand de vieux lecteurs de La Vie renâclent à ces mains jointes et ces génuflexions « dont ils s’étaient débarrassé », l’auteur répond que « les besoins de notre époque sont bien différents … ». Son lectorat fidèle s’échine à le rappeler à l’ordre (ou au désordre, c’est selon), et lui s’adresse à la nouvelle génération, celle qui, aux abords des rues, sur les trottoirs encore, s’apprête à prendre la circulation en main pour sonner sa (contre)révolution. La « conversion » de Jean-Pierre Denis, aussi fort de café que le mot puisse paraître, n’est donc pas le fait d’une conjoncture ni d’une opportunité. De ce point de vue là, il s’est flingué, et plutôt deux fois qu’une. Sa nouvelle trajectoire, plus conservatrice, lui vient de l’essoufflement d’un christianisme mondain, asphyxie dont le journaliste (et poète !) a pris acte. La postérité des catholiques de gauche sera bientôt parfaitement invisible, et, paradoxe génial, ne rêvant que de s’enfouir dans le monde, ils se voient proposés quarante ans plus tard une vie souterraine faite de contre codes et de subversions.

Pierre Bergé aurait donc dit qu’il « serait heureux que La Vie ne fasse plus partie du groupe ». Cela rassure Jean-Pierre Denis, persuadé d’avoir été un imposteur dans le milieu catholique. Le voilà convaincu du contraire, il sait désormais qu’il gêne, et le coup porté lui fait du bien. Dix ans après l’épisode du rachat de La Vie par Le Monde (théologie chrétienne renversée !) la question se repose : qui donc pour racheter la chose ? Un mot de Vincent Montagne, propriétaire du groupe possédant Famille Chrétienne, revenant sur l’épisode de 2003 : « les salariés de Famille Chrétienne n’auraient pas compris qu’on achète La Vie et Télérama. Ils auraient eu tort. Je me rends compte de l’évolution très positive de La Vie ces dernières années[2. Cité par Marc Baudriller, in « Les réseaux cathos, Robert Laffont, 2011 ».].»Caramba ! Il n’y a plus qu’à.

*Photo : © Matthieu Riegler, CC-BY, Wikimedia Commons

Hitler connais !

Gilles Bourdouleix, le député-maire de Cholet, ne regrette rien et Jean-Louis Borloo a annoncé qu’il avait démissionné de l’UDI (Le Figaro). Selon Jean-Christophe Lagarde, « tout le monde a sa place au sein de l’UDI à partir du moment où l’on respecte la charte des valeurs du mouvement » et pour Yves Jégo, « on coupe les branches mortes, ce sont les valeurs qui sont en cause ».

Quel est donc le crime, au sens commun du terme, commis par Gilles Bourdouleix et qui a suscité une indignation quasi générale de la classe politique ?

Le dimanche 21 juillet, « après de vifs échanges avec des gens du voyage venus s’installer sur un terrain de sa commune et apparemment excédé par les saluts nazis le visant et le fait que les gens l’appellent « Hitler », il a marmonné : « Comme quoi, Hitler n’en a peut-être pas tué assez » (Le Monde).

Ce propos lui est reproché et en dépit de sa contestation par le député-maire, je tiens pour acquise son authenticité confirmée par l’enregistrement d’un journaliste du Courrier de l’Ouest présent sur les lieux.

Le Monde nous rappelle gravement, après avoir rapporté l’incident verbal, que « plus de 500 000 Tsiganes ont été exécutés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale » et que Gilles Bourdouleix s’en était déjà pris vertement aux Roms et aux gens du voyage.

Comme il est de règle, le procureur de la République a dû être saisi pour apologie de crime contre l’humanité par le préfet du Maine-et-Loire, à la demande du ministre de l’Intérieur.

Je ne me fais aucune illusion sur le sort judiciaire du député-maire et d’ailleurs je conçois qu’il ne mérite aucune indulgence. Je voudrais seulement introduire, dans ce débat dont l’importance me paraît tout de même surestimée au regard de l’état de la France et du monde, quelques éléments.

D’abord, notre démocratie a-t-elle le droit de dénoncer le comportement transgressif de certains Roms et gens du voyage ? Est-il même interdit, face à des infractions qui, à force d’être réitérées, énervent l’atmosphère et la font tomber parfois dans un racisme qui en temps normal lui est totalement étranger, d’appeler leurs auteurs des délinquants et de les critiquer comme on le ferait à l’égard de toute autre catégorie ? Faut-il considérer que les Roms et les gens du voyage, quoi qu’ils accomplissent, sont appelés à bénéficier d’une immunité les constituant comme des icônes avant leur éventuelle comparution en justice ?

Formuler ces interrogations, c’est y répondre. Cette chape de plomb et de silence absurdement imposée à beaucoup de maires est l’une des causes principales des débordements vraiment choquants. Explosant, elle libère même le pire.

Ensuite, avant que Gilles Bourdouleix s’égare, faut-il tenir pour rien les saluts nazis et le fait d’être surnommé Hitler ? Ceux qui s’en prenaient à lui, en s’autorisant de telles outrances, n’encourraient pas le moindre grief mais lui, en ayant continué ce registre indécent en l’amplifiant, devrait être exclusivement honni sans avoir l’excuse d’une quelconque provocation banalement entendue ?

Enfin, et surtout, sans doute inspiré ou gangrené par ma passion de la liberté d’expression, je suis frappé par le hiatus énorme entre la qualification juridique appliquée à l’invective du député-maire impliquant sérieux, lucidité, pleine conscience historique de sa part et sa réalité dans le mouvement de l’échange démontrant plutôt plaisanterie saumâtre, bêtise exaspérée et saillie lâchée trop vite.

Certes, émanant d’un responsable politique qui devrait demeurer maître de son langage et de ses nerfs quel que soit le contexte, cette formule, dans tous les cas, n’est pas anodine et, si on y tient, est susceptible de justifier des poursuites. Mais qu’on cesse de prendre sans cesse au propre et au tragique des exclamations qui dans l’esprit du locuteur représentent le débordement au figuré d’un caractère dépassé.

J’en ai plus qu’assez aujourd’hui de cette éthique des mots qui se substitue trop souvent, par commodité, à la morale des comportements. Notre société est beaucoup plus à l’aise pour réprimer les dérives du langage qui ne font pas réellement mal plutôt que de sanctionner, comme il convient, les errements factuels des responsables publics et les faillites singulières des élites.

Hitler connais. C’est tellement plus facile.

Travailler plus pour vivre plus longtemps

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » : l’avertissement paulinien a toujours servi de chantage à la société bourgeoise pour plier le prolo aux lois du tripalium et conjurer l’apparition de chômeurs heureux, de paresseux parasites et autres « mendiants ingrats »[1. C’est ainsi que se définissait Léon Bloy]. Gagner sa vie à la sueur de son front et son pain à la force du poignet, siffler en travaillant, on connait la chanson. Dans le même bon esprit, le Figaro nous a dévoilé la semaine dernière une information exclusive : « La retraite tardive protégerait contre la maladie d’Alzheimer ». La santé mentale, nouvelle carotte de la performance !

Vous ne rêvez pas : une enquête de l’Inserm, à l’initiative du Centre international sur la longévité (sic), présentée lundi dernier lors de la Conférence internationale de l’Association Alzheimer à Boston révèle que « chaque année de travail en plus, après 60 ans, réduit de 3% le risque de souffrir un jour de la maladie d’Alzheimer ».

En voilà une étude qui tombe à pic ! Au moment où le vieil Etat-providence doit faire une cure d’austérité, on nous prouve scientifiquement qu’en « repoussant l’âge de la retraite de 60 à 65 ans, le risque de maladie d’Alzheimer diminue de 15%. ». Puisqu’on vous dit que c’est pour votre bien ! Caroline Dufouil, l’auteur de l’étude, insiste : « nos données montrent avec de fortes preuves une baisse du risque de démence avec un âge tardif de retraite ». Mais attention, il faut lire entre les lignes, et, si le travail, c’est la santé (mentale), on aboutit à la conclusion logique que les chômeurs sont des déments potentiels qu’il faut donc s’empresser de soigner ou d’enfermer.

Là où la défaite de l’idéologie est la plus éclatante, il ne reste plus qu’à justifier les décisions politiques par la science, dernier mythe qui met tout le monde d’accord.

Paul Lafargue, gendre de Marx et pionnier du socialisme français, dans Le Droit à la paresse, proposait une interprétation contraire (et à mon sens plus pertinente ou du moins empiriquement vérifiable dans le métro aux heures de pointe) du travail, dans lequel il voyait « la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique ».

Contre l’impératif travailler plus pour gagner plus, il écrivait, avec une grande sagesse : « Pour qu’il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat[…]retourne à ses instincts naturels, qu’il proclame les Droits de la Paresse, mille et mille fois plus sacrés que les phtisiques Droits de l’Homme concoctés par les avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise ; qu’il se contraigne à ne travailler que trois heures par jour [2. N’en déplaise à Maurice Taylor, PDG de Titan]à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. »

Traînards, oisifs, glandeurs et autres improductifs, n’ayez pas peur, faute de rendre sain la paresse rend libre.

L’Angleterre, le Royal baby et nous

L’engouement autour de la naissance du nouveau prince britannique me semble assez symptomatique, ne serait-ce qu’à revers, de ce dont nous souffrons nous, Français, en ce début de IIIème millénaire. L’Angleterre dispose de trois princes légitimes prêts à assumer la succession de la reine Elisabeth, tous incarnant l’union nationale au-delà des divergences idéologiques et en dépit des crises économiques, tous assumant la perpétuité, avec la couronne, de la singularité britannique. Dans une période de fragilisation identitaire des nations européennes, le roi est un joker pour le moins utile. Nul besoin d’absurdes débats sur l’identité nationale, réalité à la fois prégnante et irréductible à quelque concept que ce soit, l’identité, elle est là, concrète, incarnée, visible : c’est une famille représentant cette famille des familles que se trouve être chaque nation. La monarchie est allégorique, métaphorique, analogique, ce en quoi elle dispose d’une efficience poétique supérieure aux républiques qui fonctionnent sur la dialectique, le concept et la mathématique des suffrages. Pendant que le monde entier se réjouit devant un jeune couple présentant son nouveau né, nous ne disposons, en France que d’un président « normal » à la légitimité la plus faible depuis le début de la Cinquième République et à la tête d’un pays qui, pour le meilleur et pour le pire, s’est au contraire toujours voulu exceptionnel (« À nul autre pareil » fut tout de même la devise des derniers Bourbon sur le trône de France). L’union nationale est tellement délitée qu’on nous bassine à longueur de journée avec le « vivre-ensemble », cette grotesque périphrase qui indique bien comment nos compatriotes n’y parviennent plus, puisque l’on sait au moins depuis Montherlant que c’est quand la chose manque qu’il faut en mettre le mot. Comme allégorie, il nous reste une Marianne dessinée comme dans une mauvaise bédé des années 50 et inspirée d’une pétasse ukrainienne qui vomit le peu qu’elle a capté de Marx et de Beauvoir à la façon de Britney Spears – si celle-ci avait pleinement réussi sa déchéance. Bref, nos voisins d’outre-Manche, parce qu’ils nous démontrent qu’ils sont toujours structurés et forts d’un point de vue symbolique, point qui pourrait paraître anodin ou superficiel s’il ne conditionnait tous les autres, nous renvoient également de nous-mêmes une image pathétique, burlesque, en miettes. Mais il ne sert à rien de pleurer sur son sort et il y a quelque chose de vulgaire à se complaire dans son malheur. Aussi, je voudrais m’appuyer sur les éléments positifs dont nous disposons malgré tout. Enfin sur l’élément positif, puisque je crains que nous n’en ayons qu’un seul de véritablement crédible. Cet élément est le suivant : sur le plan de notre destinée commune, de notre existence symbolique, de notre foi en nous-mêmes, l’échec est total. Eh bien voilà du moins ce dont nous pouvons nous réjouir. Parce que comme l’énonce très justement le Hagakuré (ce code de l’honneur samouraï), il n’y a rien de plus néfaste qu’un demi-échec qui en général ne nous enseigne rien, nous autorise la diversion, la mauvaise foi, l’aveuglement poursuivi, et il faut donc souhaiter qu’en cas d’échec celui-ci soit bien cuisant, bien humiliant, afin qu’il nous accule à la remise en cause et à la reprise en main la plus énergique. La perpétuité symbolique de l’Angleterre, rendue manifeste par le miracle commun d’une naissance, accuse, par contraste, la déliquescence symbolique de la France. Quand nous aurons bien réalisé à quel point nous sommes morts, quand nous aurons enfin les narines infestées par la pestilence du cadavre, alors peut-être nous donnerons-nous enfin les moyens d’une résurrection. Or, quelle que soit l’amplitude de l’électrochoc, il faudra qu’il soit de nature poétique, parce qu’un pays peut être irrigué de richesses, vertébré d’institutions, son cœur ne se remet jamais à battre qu’en écho d’un symbole.

*Photo: Capture d’écran abc news

Airbus : un mensonge européen

Le nouvel Airbus A350, dont le premier prototype s’est élevé dans le ciel de Toulouse le 14 juin pour son vol d’essai inaugural, est le cinquième rejeton d’une lignée désormais prolifique : duo A300 et A310, famille A320, duo A330 et A340, A380 et, maintenant, A350, que les fans d’aéronautique ont pu admirer en juin au Salon du Bourget. Il faut s’attendre à de nouveaux dithyrambes sur la glorieuse entreprise qui résiste au Goliath américain, et à un renouveau de la glose journalistique et politique sur « l’Europe qui gagne ».

Car Airbus a été placé, à son corps défendant, au service de la propagande européenne que nous connaissons bien. Qu’on se rappelle le premier vol de l’A380, le 27 avril 2005, un mois avant le référendum sur le traité « constitutionnel » européen : ce fut une kermesse des partisans du « oui ». À la « une » du Figaro et de l’opuscule édité par le Medef pour la circonstance, des photos de l’appareil étaient rehaussées par un titre aux allures de slogan publicitaire : « Les ailes de l’Europe ». Le message, à peine subliminal, était : votez oui, vous ouvrirez la voie à d’autres succès qui assureront la prospérité et la force de l’Europe dans le monde[1. On a curieusement omis de commémorer le huitième anniversaire de ce vote, annulé par le traité de Lisbonne de 2007, dont Nicolas Sarkozy a été l’initiateur et François Hollande le complice] – ce qui signifiait a contrario que les électeurs nonistes seraient responsables de leur malheur et du nôtre.

C’était une contre-vérité. Si Airbus est un succès, c’est au contraire parce qu’il n’avait rien à voir avec l’usine à gaz bruxelloise, mais qu’il était et demeure un projet coopératif. Sa longue histoire le démontre.

Il est né à la fin des années 1960 de la volonté de trois hommes, deux Français et un Allemand. Le plus connu reste Henry Ziegler, ancien grand résistant[2. Il fut nommé chef des Forces aériennes françaises libres par le général de Gaulle.], mais aussi grand entrepreneur chez Breguet et à Sud-Aviation. Il réussit à faire adopter le principe du premier Airbus A300 par les gouvernements français et allemand[3. Mais pas l’anglais, pressenti, qui ne croyait pas à l’avenir du projet.], aidé dans cette tâche par un autre personnage important de l’aéronautique, l’allemand Félix Kraft. Son bébé avait été conçu par l’ingénieur Roger Béteille (qui a inauguré en octobre 2012 le hall d’assemblage de l’Airbus A350 qui porte son nom).

L’implication des États s’imposait parce que les fonds requis étaient trop importants pour être procurés par les banques. On imagina ainsi un dispositif original d’avances remboursables. Les États présents au capital du Groupement d’intérêt économique ouvraient les crédits nécessaires au développement du programme en contrepartie de royalties, versées en cas de succès. Airbus se situait ainsi à mi-chemin entre un programme d’armement pris en charge par les États et un programme commercial financé sur fonds privés.

Le général de Gaulle signa le premier le crédit ouvert par l’État français, en février 1969, tout juste deux mois avant de se retirer suite à l’échec dans les urnes de sa réforme constitutionnelle[4. Les deux référendums du 27 avril 1969 et du 29 mai 2005 offrent un contraste instructif sur la décadence de l’esprit public dans les élites françaises.]. Grâce aux crédits publics accordés des deux côtés du Rhin et aux commandes d’Air France et de Lufthansa, le projet s’est concrétisé après le premier vol du prototype le 28 octobre 1972 et son entrée en service deux ans plus tard. Doté d’une aile mieux dessinée, très fiable, le gros bimoteur A300 devait s’avérer moins coûteux à l’usage que ses concurrents américains triréacteurs fabriqués par Lockheed et Douglas. Mais le marché d’outre-Atlantique, de loin le plus important, restera fermé jusqu’à l’intervention d’un homme providentiel. Ancien chef de la mission lunaire Apollo 8, alors aux commandes de la grande compagnie Eastern Airlines, Frank Borman décide de se procurer quatre Airbus en location pour les tester sur ses lignes. Ayant vérifié leur ponctualité et la modestie de leur consommation, il peut alors passer la commande décisive qui ouvrira les cieux du monde aux appareils assemblés à Toulouse, décision qu’il commente par cette phrase : « L’Airbus a déjà l’aile du XXIe siècle » (enthousiasme quelque peu excessif quand on observe le profil complexe de la voilure du nouvel A350).[access capability= »lire_inedits »]

Ainsi furent assurés le succès et la rentabilité du premier programme : les États rentrèrent dans leurs fonds et bien au-delà, grâce aux 850 A300 et A310 livrés entre 1974 et 2007 ! Cette réussite pava la voie du programme, plus ambitieux encore, de la famille A320, dont plus de 5000 exemplaires sillonnent le ciel. Doté de commandes de vol électriques (toujours absentes des 737 livrés par Boeing) à l’initiative de Roger Béteille, qui se trouvait encore à la tête des programmes, l’A320 fut la première vraie pierre posée dans le jardin de l’aéronautique civile américaine. Grâce à lui, Airbus a délogé Boeing de ses innombrables chasses gardées dans le monde.

Il a aussi permis à deux pays de s’insérer dans le schéma coopératif. L’Angleterre a obtenu que la réalisation des ailes lui soit confiée et l’Espagne collabore à différentes parties des appareils. C’est donc un attelage à quatre qui soutient l’entreprise, tout en bénéficiant de ses activités, le principe de la coopération demeurant inchangé.

Le succès croissant du nouveau moyen-courrier, assorti du lancement de l’A330 et celui, plus symbolique, de l’A380, concurrent direct du 747, a fini par inquiéter Boeing, qui est intervenu à Washington pour engager une action politique contre Airbus. Cette action a abouti au dépôt d’une plainte à l’OMC, visant à obtenir l’abandon des avances remboursables accordées par les États, accusées de fausser la concurrence à l’avantage de l’avionneur franco-allemand. Quelque mal qu’on puisse en penser sur le fond, cette plainte américaine a l’immense mérite de dévoiler la nouvelle nature du projet européen, né sous la férule de Jacques Delors et de ses semblables. De fait, les Américains ont beau jeu de contester le soutien accordé par les États à Airbus, puisque ce soutien est contraire à la doctrine de la concurrence en vigueur au sein de l’Union.

Cette contradiction éclate ce jour de 2005 où le commissaire européen à la concurrence, Peter Mandelson, rencontre le secrétaire d’État au commerce de George W. Bush à Washington, afin d’aplanir le différend et d’obtenir le retrait de la plainte. L’Américain tient à son interlocuteur le propos suivant : « Nous ne vous demandons rien d’autre que de vous mettre en conformité avec vos propres règles qui vous interdisent de recourir à des aides publiques. » Peter Mandelson n’insiste pas.

Et pour cause. Les règles de concurrence, qu’il a la responsabilité d’appliquer, conjointement avec la Cour de justice de Luxembourg et les autorités nationales de la concurrence des États-membres, interdiraient de lancer le projet imaginé par Ziegler, Béteille et Kraft, dont on mesure aujourd’hui le soutien qu’il représente pour des économies en difficulté comme la française, l’anglaise ou l’espagnole[5. « On ne pourrait plus faire Airbus aujourd’hui » : Jacques Attali in « Quelle politique de la concurrence pour 2011 et au-delà », Revue Concurrences n°4, 2011.].

En matière de concurrence, l’Europe a, en trente ans, basculé de la doctrine au dogme, dans les trois domaines où ses règles s’imposent : la définition de l’abus de position dominante, le contrôle des concentrations et le contrôle des aides d’État qui concerne spécifiquement Airbus.

D’après les tables de la loi européennes, les aides constituent des infractions à la « concurrence loyale et non faussée » quand elles cumulent quatre critères : émaner de l’État, procurer un avantage à une entreprise, procurer cet avantage au détriment d’entreprises concurrentes, interférer dans les relations commerciales entre les États-membres. Or, Airbus remplit tous les critères, y compris le quatrième du fait que certaines entreprises européennes, italiennes en particulier, sont fournisseurs de Boeing. Les aides qui ont été accordées devraient faire l’objet d’une demande de remboursement par les autorités européennes aux États, du moins pour les programmes en cours, comme celui de l’A350. Mais ce serait un aveu immense sur la vraie nature de l’Europe telle qu’on l’a faite depuis le Marché unique[6. Le livre à lire : Le droit et la politique de la concurrence de l’Union européenne, par François Souty, Éditions Montchrestien 2013.].

Mes articles parus dans ces colonnes en ont choqué certains parce qu’ils mettaient en lumière la montée en puissance conjointe, en Allemagne, de l’industrie et de la volonté de puissance politique[7. Voir « Bundesrepublik über alles », Causeur n°53, novembre 2012.]. Or, l’histoire récente de la coopération au sein d’Airbus, dont la France et l’Allemagne demeurent les principaux protagonistes, le démontre : le partenaire germanique est devenu exigeant, voire agressif.

Il est devenu exigeant quand, il y a douze ans, les Allemands sont venus trouver les Français pour obtenir une répartition du travail plus favorable à leur site de production. Prenant prétexte du fait que les gros porteurs sont finalement assemblés à Toulouse, à partir d’éléments fabriqués dans quatre pays, ils ont demandé à bénéficier de la montée en puissance du programme des Airbus de la famille A320. Alors que les 24 exemplaires produits mensuellement étaient répartis à égalité entre Toulouse et Hambourg, les Français ont fait droit à la demande allemande. Aujourd’hui, à la faveur de l’explosion du carnet de commandes, les chiffres sont de 12 pour Toulouse et de 28 pour Hambourg – auxquels s’ajoutent quatre exemplaires à Tian Jin en Chine. De sorte que lorsque le Président normal signe, sous le regard des caméras du village médiatique planétaire, une commande géante de 234 appareils pour la compagnie asiatique Lion Air, il souscrit à une production qui se développera à Hambourg, ainsi qu’à Mobile, ville de l’Alabama où Airbus édifie sa quatrième usine dédiée à l’A320 ! Sans doute considère-t-il que l’Allemagne manque d’industrie quand on souffre d’en avoir trop en France.

L’Allemagne est aussi devenue agressive. Le programme du nouvel A350 repose sur une aide répartie entre quatre États. La France, le Royaume-Uni et l’Espagne se sont acquittés de leur contribution à l’automne 2012, au mépris de leurs difficultés budgétaires. Mais on attend encore celle de la vertueuse Allemagne. Philip Rösler, ministre de l’Économie concerné, refuse de signer le virement de 600 millions d’euros, tant qu’une nouvelle répartition de la fabrication plus favorable au site allemand n’aura pas été consentie pars ses partenaires. Dans les milieux aéronautiques, on chuchote que les choses pourraient en rester là, sans que le versement soit effectué.

La grande aventure réussie d’Airbus, avec ses ingénieurs du monde entier, sa main-d’œuvre qualifiée européenne et son chef vendeur américain[8. John Leahy, officier de la Légion d’honneur, se fait agresser par ses compatriotes quand il retourne sur sa terre natale.], montre l’autre voie qu’aurait pu emprunter l’Europe, qu’elle pourrait encore emprunter si elle guérissait de sa folie intégratrice : celle d’une coopération systématique, méthodique, inscrite dans la longue durée, entre États souverains. Les pays européens pourraient, en s’inspirant du modèle Airbus, lancer de grands programmes, à l’horizon d’une génération, dans les domaines du photovoltaïque de l’éolien, de la biomasse ou des transports ferroviaires des marchandises en site propre, afin d’assurer leur sécurité et leur autonomie énergétique. Ces programmes ambitieux seraient encouragés par la création monétaire, aujourd’hui stérilisée par le système des banques commerciales. Imaginons l’autre Europe à laquelle nous convient les hommes et les femmes d’Airbus.[/access]

*Photo : Soleil

Ce soir, qu’est-ce qu’on revoit à la télé ?

La télévision française est en vacances. La mire nous guette. Belle mentalité pour des médias qui fustigent, à longueur d’antenne, nos archaïsmes, nos jours fériés, nos cinq semaines de congés payés et nos maudites 35 Heures. En somme, notre propension à glander alors que la Mondialisation gronde autour de nous.

La télévision française est en vacances. La mire nous guette. Belle mentalité pour des médias qui fustigent, à longueur d’antenne, nos archaïsmes, nos jours fériés, nos cinq semaines de congés payés et nos maudites 35 Heures. En somme, notre propension à glander alors que la Mondialisation gronde autour de nous.

Eux, rassurez-vous, ils partent deux mois plein pot, les profs’ ne font pas mieux. C’est dire si ce dilettantisme poussé à l’extrême confine à la démagogie cathodique. Mais, ne vous méprenez pas, ils ont une excuse à nous fournir : ils doivent préparer les programmes de la rentrée et inventer de nouveaux concepts. Leur été sera donc forcément studieux. Ils vont plancher (à voile) pour nous.

En septembre, vous allez être bluffé par tant d’imagination et d’audace. Attendez-vous pourtant à voir toujours les mêmes animateurs entourés des mêmes chroniqueurs faisant la promotion des mêmes « artistes ». Ce manège n’a rien d’enchanté. Qui osera, un jour, les mettre au turbin ? Décidément, les mois de juillet et d’août ne sont guère propices à la créativité télévisuelle comme le reste de l’année, en fait. En presse écrite ou en radio, les rédactions tentent, à l’arrivée des beaux jours, de nouvelles émissions, des rubriques plus fraîches, le retour de la fiction, des respirations plus profondes, des plages plus longues, le petit écran, lui, ne fait, aucun effort. Excepté le Service des Sports de France 2 qui ne ménage pas sa peine durant le Tour de France, la télé pédale dans le vide.

A bien y réfléchir, ces deux mois d’absence sont-elles si gênantes pour le téléspectateur ? Ne plus voir leur face satisfaite, leur insupportable flagornerie et leur médiocrité commerciale, ça repose tout de même l’esprit et l’arthrose (due, en grande partie, à une utilisation intensive de la zapette). Et puis, passer ses vacances d’été devant la télé, c’est un retour en enfance, l’occasion de revoir les Gendarmes, Don Camillo ou Ali Baba pour la 20ème fois. Pendant les fêtes de Noël, les rediffusions lorgnent plutôt du côté de Sissi et des dessins animés Astérix. Dans son bilan 2012 paru en mai dernier, le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) a dressé des statistiques précises sur l’impression que nous avons tous de (re)voir toujours les mêmes films. Son classement des films les plus diffusés sur les chaînes nationales gratuites depuis 1957 est une plongée dans notre patrimoine culturel. Nos prédictions s’avèrent assez justes même si certaines surprises peuvent se glisser comme la première place tenue par La Tulipe Noire avec 24 passages depuis 1957 alors que La Vache et le prisonnier ferme ce classement (94ème place) avec « seulement » 16 rediffusions.

Ce classement ne se distingue pas par son originalité. Les cinéphiles jusqu’au-boutistes n’y trouveront pas beaucoup de motifs de satisfaction, les amateurs d’art et d’essai conspueront probablement ce conformisme des chaînes et du public. En dehors de ces extrémistes de la pellicule, les français moyens se régaleront. D’abord parce que n’importe quel citoyen a bien vu 85 à 100 % de ce palmarès ! Ça change du Festival de Cannes. Qui n’a pas vu, au moins une fois dans sa vie, La Traversée de Paris, Le Mur de l’Atlantique, Le Viager ou la Grande Vadrouille peut rendre immédiatement sa carte d’identité à la Préfecture. Ces rediffusions font la part belle au cinéma populaire (Lautner, Oury, Zidi, Molinaro, De Broca, etc…), aux grands acteurs (Belmondo, Gabin, Bourvil, Fernandel, Delon, Coluche, de Funès, Girardot, Ventura, etc…), à la comédie (Les Tontons, les Charlots, les Fantomas, etc…) et aux Trente Glorieuses.

L’immense majorité des films présents dans cette anthologie télé sont estampillés « Origine France », on compte quelques navets italiens comme les « Terence Hill et Bud Spencer », un western US « Rio Bravo » et les viennois Sissi. Les années 60 et 70 sont à l’honneur, Nuit d’ivresse de Bernard Nauer (1986) et Les Spécialistes de Patrice Leconte (1984), avec respectivement 19 et 16 passages, font figure de sorties de la semaine. Il y a certains plaisirs dont on ne se lasse jamais. Je reverrai bien, pour la énième fois, L’Héritier, Le Corniaud, Le Quart d’heure américain ou Signes extérieurs de richesse…Et vous ?

Top 10

1-La Tulipe Noire (24 passages)

2-Le Capitan (22)

3-Ne nous fâchons pas (22)

4-Le Grand Restaurant (21)

5-La Zizanie (21)

6-Ali Baba et les 40 voleurs (20)

7-Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ (20)

8-Mon nom est personne (20)

9-Le Pacha (20)

10-Pouic-Pouic (20)

Pour connaitre la suite de ce classement, cliquez sur : www.cnc.fr (rubrique Publications/ Bilan 2012 du CNC/ page 29).

Abécédaire foutraque des écrivains français (en espadrilles ou bikini) à lire sur la plage, en terrasse ou à la belle étoile

Avant d’évoquer ici, pendant l’été, quelques livres de plage, on s’est amusé à rédiger un Abécédaire des écrivains français vivants qu’on aime lire et relire. Une occasion, pour quelques-uns, de nous reprocher tel nom ou tel autre. Ce sera notre plaisir.

A

Armanet, François; Authier, Christian

B

Banier, François-Marie; Bedel, Cyril; Beigbeder, Frédéric; Besson, Patrick; Bied-Charreton, Solange; Boisséson, Matthieu (de); Boussaa, Natacha

C

Cérésa, François; Chapuis, Bernard; Coatalem, Jean-Luc; Coop-Phane, Oscar; Cornette-de-Saint-Cyr, Amandine; Coulomb, Jean-François

D

David, Angie; Dancourt, Thierry; Debureaux, Matthias; Denis, Stéphane; Déon, Michel; Des Horts, Stéphanie; Di Nota, David; Dreyfus, Pauline; Duteurtre, Benoît

E

Echenoz, Jean; Errer, Emmanuel

F

Forestier, François

G

Geille, Annick; Guégan, Gérard; Guibourgé, Stéphane; Guilbert, Cécile; Guillon, Arnaud

H

Hoffmann, Stéphane ; Holder, Eric

I

Iommi-Amunategui, Antonin

J

Jaccard, Roland; Jeancourt-Galignani, Oriane

K

Klossowski de Rola, Thadée

L

Laborde, Christian; Lacoche, Philippe; Lapaque, Sébastien; La Rochefoucauld, Louis-Henri (de); Leroy, Jérôme; Liberati, Simon; Lucovich, Jean-Pierre (de)

M

Marchand, François; Marignac, Thierry; Marpeau, Elsa; Martin, Bénédicte; Martinez, Frédéric; Maubert, Franck; Maulin, Olivier; Mazzella, Léon; Modiano, Patrick; Montaigu, Thibault (de); Montana, Cyril; Morales, Thomas

N

Neuhoff, Eric; Nori, Claude

O

Ovidie

P

Palou, Anthony; Page, Alain; Pirotte, Jean-Claude; Pons, Maurice

Q

Quadruppani, Serge; Quiriny, Bernard

R

Resenterra, Olivia; Richard, Thierry

S

Saint-Vincent, Bertrand (de); Schiffter, Frédéric; Schuhl, Jean-Jacques; Simon, François; Straniero, Céline; Sutter, Laurent (de);

T

Tellenne, Eric

UV

Verdiani, Gilles; Vilain,Philippe; Villiers, Gérard (de)

XYZW

Walker, Aude; Weyergans, François

Vivre dans l’indignité

29 mai 1994. Dans l’après-midi, je joue mon rôle d’emmerdeur de proximité en gueulant parce qu’une dizaine de jeunes cons, à deux pas de ma fenêtre ouverte, sur la terrasse immédiatement voisine de notre immeuble, organisent une petite fiesta sonorisée. Comme chaque fois que des jeunes sont quelque part, le vacarme le plus immonde les accompagne. Rock. Percussions. Musique : signe de leur rassemblement, de leur être-ensemble. Symptôme de leur impossibilité de se rencontrer réellement (« la vie quotidienne soumise au spectacle », écrit Debord, il faut la « comprendre comme une organisation systématique de la ‘défaillance de la faculté de rencontre’, et comme son remplacement par un fait hallucinatoire social : la fausse conscience de la rencontre, l’illusion de la rencontre’ »). Donc : Boûmm-Boûmm ! […] Je m’éjecte de mon bureau, me penche à la fenêtre, leur demande de baisser cette saloperie. Un peu surpris, ils obtempèrent. Seulement voilà : sans musique, est-ce qu’ils existent encore ? Est-ce que leur vide est peuplé ? Non. Ils finissent donc très vite par s’en aller.

J’ai commis un grave affront. J’ai refusé de reconnaître la dignité éminente des jeunes exprimée par l’enveloppe de musique qu’ils mettent autour d’eux comme signe chatoyant de leur existence indécidable. Comme je bafoue chaque jour, en fumant, la dignité ou l’héroïsme des non-fumeurs (d’où leur sauvagerie). La plupart des êtres sont d’autant plus ardents (militants) que la pleine et entière reconnaissance est devenue inaccessible à chacun dans une société où tout le monde veut être reconnu (respecté, fêté, approuvé, aimé, désiré). Cette lutte pour la reconnaissance de tous contre tous est le seul moyen, pour les vivants d’à présent, de croire encore au monde, de le prendre au sérieux, d’en attendre quelque chose. [access capability= »lire_inedits »]Elle sera donc de plus en plus féroce au fur et à mesure que le monde deviendra de plus en plus visiblement incrédible et ridicule.

30 mai 1994. Rien n’illustre mieux ce que je viens de dire sur la recherche universelle d’éminente dignité que cette émission, ce soir, de « Santé à la Une », génialement intitulée : La télé peut-elle être une thérapie ? À des quidams venus naguère raconter leurs « problèmes » à la télé, on pose une question et une seule : ce passage sur les écrans a-t-il modifié votre vie ? Tous répondent : Et comment ! ET COMMENT ! D’incurables fillasses revêches et frigides sont devenues des nanas très acceptables. Des empotés du cul ont trouvé l’orgasme. Les alcooliques ne boivent plus, les fumeurs ne fument plus. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. Les paralysés jettent leurs béquilles et gambadent. La cause est entendue, et le pouvoir surnaturel de la télé n’a même pas besoin d’être prouvé : c’est elle, et elle seule, qui matérialise les gens, qui les fait être, c’est-à-dire apparaître. Comment la reconnaissance de l’humanité ne lui serait-elle pas acquise à jamais ? Elle seule, aujourd’hui, est capable de transformer des ombres en quelqu’un. Je dirais plus : elle seule est capable de branler les derniers hommes et d’en faire jaillir le jus.

Voilà. Je viens de relire le Prologue de Zarathoustra et mon cerveau flambe. Je vois le dernier homme partout. Je le sens. C’est lui qui est là, autour de moi, et sans doute aussi en moi. Lui qui saute en parachute multicolore pour commémorer le débarquement de Normandie en 44. Lui qui achète la reproduction du « cricket » d’acier et laiton dont se servaient les soldats américains pour se repérer dans la nuit, et qui fait clic-clac, cinquante ans après, comme un con. Lui qui, dans les séquences imbéciles mais très appréciées des « Guignols de l’info », fait du pape (qui a le tort de ne pas donner sa bénédiction aux capotes et de désapprouver l’avortement) une sorte de barbare médiéval égaré en plein siècle des Lumières et à renvoyer d’urgence dans ses âges obscurs.

Jadis, en effet, tout le monde était fou…

Le dernier homme a gagné. Mais il y a bien, me dis-je, 1% de la population mondiale qui n’est pas le dernier homme. Qui a horreur du dernier homme. […] Combien sommes-nous sur la terre ? Trois milliards ? Quatre ? 1%, ça fait quand même trente ou quarante millions d’humains. Le plus énorme groupe de pression du monde ! Pourquoi ne pas le rassembler, dans un grand parti international de l’irréconciliation absolue ?[/access]

*Photo : Daniel dans la fosse aux lions. Pierre Paul Rubens 1615

Martin Amis : « Dans mon roman, je vise les tabloïds »

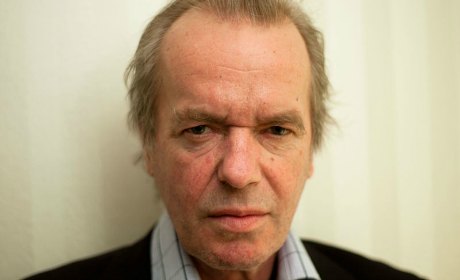

Les traits fatigués mais la chemise impeccablement repassée, Martin Amis, de passage en France à l’occasion des Assises Internationales du roman, reçoit dans les salons de Gallimard. Je fixe du regard son gilet sans manches en laine bleu marine qui lui donne l’allure d’un prof. Suis-je vraiment en face du « Mick Jagger » de la littérature britannique ? J’aurais aimé commencer l’interview par « que vous arrive-t-il ? ». Pourtant je me lance, en le questionnant sur la réception mitigée de Lionel Asbo .

Paulina Dalmayer : Comment expliquez-vous le fait que votre dernier roman ait trouvé un écho favorable en France alors qu’il a été si mal accueilli par la presse anglo-saxonne ?

Martin Amis : Je ne suis pas tout cela de très près. Mais en effet, l’Angleterre s’est montrée très sensible par rapport à ce livre.

Faudrait-il y voir le climat d’anti-intellectualisme propre à la Grande Bretagne, que vous avez dénoncé à plusieurs reprises ?

Il y a une grande tradition littéraire en Grande Bretagne et très probablement les gens ont en assez de tous ces écrivains qui les font se sentir moins intelligents qu’ils croient l’être. Aux Etats-Unis l’attitude du public envers les écrivains est beaucoup plus généreuse. Mais c’est un pays jeune, composé de communautés plus diverses. Les Américains estiment que les écrivains peuvent les aider à comprendre leur propre pays. À l’opposé, les Britanniques ne ressentent pas ce besoin.

Ce rejet aurait-il peu ou prou à voir avec une sorte de populisme ou d’antiélitisme ?

En ce qui me concerne, il s’agit d’un populisme génétique dû au fait que mon père était un écrivain très populaire. Alors je suis comme le Prince Charles… Supposé avoir bâti sa réputation et sa carrière sur celles de son père sans jamais avoir fait quoi que ce soit de valable par lui-même.

Votre dernier roman est une charge lourde contre la culture des médias capable d’élever une petite racaille comme Lionel Asbo au rang de célébrité. Reste qu’avec vos amis Salman Rushdie et Ian McEwan, vous occupez non seulement les rubriques littéraires de titres prestigieux mais aussi les unes de la presse people. Croyez-vous avoir une position confortable pour critiquer les médias ?

Dans mon livre je vise les tabloïds. Mais quand vous vous en prenez à un titre, même de la pire espèce, c’est l’ensemble des journalistes qui se montre hostile. Lorsque j’ai commencé ma carrière, la presse ne s’intéressait pas aux écrivains. À la fin des années 1980 les journaux sont devenus très volumineux et des pages entières ont été dédiées aux joueurs de golf, aux coiffeurs ou à l’aristocratie. Puis est venue la mode des écrivains. Désormais, la presse britannique pense qu’elle nous a fait et que nous lui devons tout. La moindre critique à l’égard des médias venant de notre part suscite des crispations terribles chez les journalistes.

La culture des médias aurait-elle précipité le déclin de l’Angleterre dont vous faites le constat dans votre dernier roman ?

MA : Entre autres… Le déclin de l’Angleterre a commencé pendant la Seconde guerre mondiale. Nous parlons des Trois Grands mais en réalité au moment de la conférence de Yalta, Churchill n’était plus tout à fait un « grand ». La guerre a ruiné la Grande Bretagne. La perte de l’Inde et l’effroi que cela a provoqué chez les Britanniques sont des facteurs importants de sa décadence.

Pourquoi ne trouve-t-on pas d’échos de frustration ou de colère dans la classe inférieure dont est issu Lionel ?

D’accord, Lionel n’est pas révolté. Mais il ne faut pas oublier le personnage de Des, tout aussi important. Des a la capacité d’outrepasser ses frustrations de manière constructive. C’est probablement le plus beau personnage que je n’ai jamais crée. Lionel Asbo étant davantage un conte moderne qu’une satire sociale, mon petit héros accomplit de grandes choses à l’instar des personnages dickensiens. Il y a beaucoup de magie dans tout cela…

Pourquoi avoir inventé la ville de Diston plutôt que de situer votre roman dans une vraie banlieue ?

Cela relève du subliminal et de l’instinctif. Certaines décisions s’imposent plus qu’on ne les prend. Je savais que j’avais besoin d’un personnage comme Lionel, d’une ville comme Diston et d’une famille dysfonctionnelle de façon exagérée, caricaturale.

Vos méthodes de travail ne sont pas celles de Tom Wolfe ! Mais en toute honnêteté… N’auriez-vous pas simplement eu peur d’enquêter dans des banlieues ?

Non. Je préfère imaginer qu’observer. Tom Wolfe, que je lis avec beaucoup de plaisir, reste très connecté à la réalité, très dépendant aussi de l’enquête journalistique. Cela suppose que la vie réelle est plus intéressante que la fiction. Je ne suis pas d’accord. J’aime la liberté de la fiction.

Puisque vous évoquez la liberté, parlons de la liberté des mœurs. Vous semblez assez déçu de la révolution sexuelle des années 60…

Pas du tout. Je pense que c’était un phénomène inévitable et nécessaire. Cependant beaucoup de gens n’ont pas su se débrouiller avec la liberté. Ce fut le cas de ma sœur, morte à l’âge de 46 ans. Elle aurait été mieux dans une société victorienne, ou même islamique, où les règles sont préétablies et très strictes… Ma sœur est allée trop loin parce que la liberté sexuelle c’était trop pour elle.

Et comment était-ce pour vous ?

Super.

De manière générale, la révolution sexuelle dont vous faites le fond de toile de votre roman La veuve enceinte, qui sort actuellement en livre de poche, aurait été plus difficile pour les femmes que pour les hommes ?

Sans aucun doute. Les choix difficiles revenaient aux femmes : comment fait-on, alors ? Suit-on la façon de se comporter des garçons ou cherche-t-on une autre voie qui pourrait être la nôtre? Ce qui s’est passé, c’est que pendant les cinq premières années de cette révolution, il n’y avait pas de différence entre le comportement des femmes et des hommes.

Qu’en reste-t-il ? Qu’avons nous reçu en héritage ?

Quoi qu’on dise nous avons plus de liberté que nous n’en avions avant 1968.

Il n’y a pas un risque à confondre liberté sexuelle et pornographie ?

Passé un certain âge il est indécent de parler de la sexualité des jeunes gens… Mais il y a un peu de réflexions à ce sujet dans Lionel Asbo. J’imagine que les jeunes tiennent leur connaissance de la sexualité de la pornographie diffusée et accessible sur Internet. C’est incroyablement déshumanisé et, à la fin, toujours très humiliant envers les femmes.

D’autre part nous avons affaire à la montée du puritanisme…

Et qui va vite s’user. Prenez l’exemple du Parti républicain aux Etats-Unis… Il y a chez les républicains des figures assez extraordinaires, pour n’évoquer que Ron Paul. Il se définit lui-même comme libertarien et en effet il en est un, à l’exception des questions concernant les femmes, le mariage, la famille, le droit à l’avortement… Il ne pourra pas l’emporter. Tout simplement parce que sa position n’est plus valable sur le plan social car trop anachronique.

Le succès de la Manif pour Tous en France incite à penser le contraire…

Je trouve ça assez étrange. En Grande Bretagne l’opposition au mariage gay a été très faible.

N’êtes-vous pas tenté d’écrire sur ces changements ?

Pouvoir décider sur quoi écrire relève à mes yeux de la perfection. Je termine actuellement un roman sur l’Holocauste parce que ce sujet est venu à moi. Je n’ai eu d’autre choix qu’obéir.

*Photo: Wikimedia Commons

Que cent fleurs s’épanouissent !

Les fleurs sont des végétaux que les femmes aiment tout particulièrement se faire offrir, à côté de la rivière de diamants et du week-end à Rome. Au bout de la tige, on note des pétales, et entre les deux, parfois, des épines. La rose est coutumière du fait. Pourtant il s’agit là d’une fleur très prisée des femmes, et des socialistes en général. Mais c’est une autre histoire. Avec les fleurs on fait des histoires d’amour, des villes fleuries (Le Monde nous apprenait récemment que Trappes était d’ailleurs une « Ville fleurie » – rires enregistrés)… Avec des fleurs on fait aussi de la politique. Ainsi, l’AFP nous apprend dans une dépêche magnifique que la Corée du Nord de Kim Jong Un refleurit au quotidien… « Pour le 60e anniversaire de l’armistice avec le Sud, Pyongyang expose des tableaux épiques où des missiles en carton-pâte se dressent parmi les bégonias et des soldats nains jettent des grenades sur un lit d’orchidées. » Au-delà de la grandeur esthétique de la composition, on saura goûter au kitch total et jouissif du tableau. « Rien, en Corée du Nord, n’échappe à l’Histoire, pas même le nom des fleurs: dans le hall des expositions de la capitale nord-coréenne, les bégonias rouges sont en réalité des « Kimjongilia », baptisées ainsi en l’honneur du défunt dirigeant Kim Jong-Il. » Ce n’est pas tout d’être un dictateur (en formation… Kim Jong Un n’est encore qu’un bébé), il faut aussi savoir s’inscrire dans une tradition prestigieuse… « Les orchidées sont des « Kimilsungia », ainsi nommées en mémoire du fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Il-Sung. » Bégonias et orchidées sont ainsi les fleurs dominantes d’une série de 70 compositions occupant trois étages du hall des expositions à l’occasion de ce 60e anniversaire de l’armistice du 27 juillet qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953. Armistice célébré en Corée du nord comme le jour de la victoire dans la « guerre de libération de la patrie ».

On apprend, à l’occasion de cette péripétie distrayante, que la fleur nationale de la Corée du nord est le magnolia. Fleur célèbre, en hexagone, pour la chanson fatigante « Magnolia forever » de Claude François écrite par Etienne Roda-Gil dans le seul but de s’acheter beaucoup de whisky. Les orchidées sont omniprésentes dans la scénographie nord-coréenne… Les tableaux se veulent réalistes… « D’autres [tableaux] représentent de véritables scènes de guerre comme ces figurines d’un mètre de hauteur représentant des mitrailleurs ou des grenadiers camouflés dans les Kimjongilia, dont les larges pétales et les épaisses tiges offrent un couvert plus efficace que la délicate Kimilsungia. » Langage des fleurs…

Le Français moyen, déjà habitué à associer les Corées aux arts floraux (j’en veux pour preuve le sourire intermittent et les jambes dignes d’intérêt de la splendide ministre Fleur Pellerin – si tu me lis…) ne s’étonnera aucunement de cette révélation…Une ouvrière, Jiang Ok-Sil, rapporte l’AFP, a pris des congés pour visiter l’exposition avec sa fille de cinq ans. « Comme tous les Coréens, dès que nous voyons ces fleurs, nous nous souvenons toujours de nos grands dirigeants, Kim Il-Sung et Kim Jong-Il », confie-t-elle. Interrogée sur sa fleur préférée, la femme hésite, puis désigne le Kimilsungia qui est plus jolie. « Mais la Kimjongilia est très belle aussi », ajoute-t-elle aussitôt.

« Que cent fleurs s’épanouissent ! » c’est de Mao, non ? Mais cent, c’est petit…

Y a-t-il une Vie après Pierre Bergé ?

À mesure qu’on la presse, l’olive noire finit par dégorger son huile de lumière. C’est à peu près ce qu’il se passe avec les catholiques depuis quelques années. Comme ils n’avaient pas la cote et ne surfaient pas sur la beat génération, l’opinion s’est demandé s’il ne fallait pas les pendre tout de bon. Comme ils n’ingurgitaient pas assez de pilules et ne consommaient des préservatifs qu’à de lointains intervalles (fêtes d’anniversaires essentiellement), le bon sens les désapprouva. Ils ne proposaient pas non plus de Vatican-Plage. Motif suffisant pour les traîner sur la place publique et, à force de répéter l’action plusieurs fois, ils ont fini par l’aimer, la place publique. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la politisation des catholiques. Et nous y voici, l’huile dorée se répand, et fraye même sur le service public. Et même au milieu du conseil de surveillance du Monde. L’exemple récent : la grogne de Pierre Bergé. En cause, un éditorial du directeur de publication du magazine La Vie, dont l’octogénaire est malgré lui actionnaire : Le Monde ayant racheté le groupe Publication de la Vie Catholique en 2003. Jean-Pierre Denis, l’homme visé, a condamné à plusieurs reprises dans ses éditos le mariage homosexuel, « une mauvaise loi » selon lui sur le « fond » et « la forme». Et donc Bergé maugrée. On le comprend. C’est que les catholiques se sont politisés. Dans le jargon politico-médiatique, on dit surtout qu’ils se « droitisent ». Mais, autre nouveauté plus subtile, les catholiques se « droitisent »…par la gauche. Preuve en est, la tendance du magazine La Vie, reconnu pour sa fidélité à son infidélité pontificale, à sa minauderie historique quant aux dogmes de la droite. Et cela ne date pas de l’an 0 du Barjotisme.

Tout commence le 23 septembre 2010 : dans le Figaro Littéraire, Fabrice Hadjadj, intellectuel catholique, recense un livre peu commun : « Pourquoi le christianisme fait scandale ? ». Le sous-titre ose : « Éloge d’une contre-culture ». Qui dit cela ? Qui prétend que, aussi fort que les libertaires de Mai ; aussi décalés que les fêtards de Woodstock, le christianisme est la véritable nouvelle contre-culture ? Rien de moins que Jean-Pierre Denis, directeur de La Vie depuis 2006. Ce même hebdomadaire qui se voulait l’héritier du « christianisme enfoui ». Ce même journal qui, le 31 décembre 1977, s’appelait encore la Vie Catholique et concluait définitivement le lendemain un pacte avec la sainte sécularisation, s’amputant de son adjectif, s’encanaillant du même coup avec les prêtres ouvriers et le bienheureureux Karl Marx. Or voilà que, 30 ans plus tard, par la voix de son directeur, le journal est saisi par les valeurs d’ « autrefois », traçant les contours d’une culture « underground » façon trisaïeul. L’expression vient justifier un décalage de plus en plus béant : des jeunes gens, plutôt que de « perfectionner leur anglais », redécouvrent le latin. Ils ne sont pas « safe sex » mais s’interrogent sur la chasteté. À la suite de Benoit XVI, Jean-Pierre Denis évoque cette « minorité créative » à l’endroit des catholiques. Le mot contre-culture[1. À l’ami Jacques de Guillebon revient l’expression « contre-culture » à l’endroit des catholiques. Et comme il se sentait floué que Denis lui chourava la formule, nous lui devions bien cette mention de bas de page.]est lancé, flèche décochée sur la voie publique, oh neuve expression !

Alors qu’est devenue La Vie ? Son directeur a-t-il pris le parti d’achever le grand rêve de sécularisation en se séparant de toute référence religieuse ? Il a fait tout à fait l’inverse. Il a revu jusqu’au format, jusqu’au logo, et même jusqu’au papier. Il a même changé le ton. Son lectorat, environ 150 000 en 2006, a des cheveux blancs et peine à se renouveler. Denis le sait, et de temps à autre, sa voix semble porter ailleurs : en 2006 par exemple, il signe un édito pour dénoncer le téléthon, qui finance la recherche sur embryons. Il ne se fait que l’écho du très dynamique évêque Dominique Rey. Par ailleurs, Il rappelle que « l’avortement n’est pas la solution idéale ». Et quand de vieux lecteurs de La Vie renâclent à ces mains jointes et ces génuflexions « dont ils s’étaient débarrassé », l’auteur répond que « les besoins de notre époque sont bien différents … ». Son lectorat fidèle s’échine à le rappeler à l’ordre (ou au désordre, c’est selon), et lui s’adresse à la nouvelle génération, celle qui, aux abords des rues, sur les trottoirs encore, s’apprête à prendre la circulation en main pour sonner sa (contre)révolution. La « conversion » de Jean-Pierre Denis, aussi fort de café que le mot puisse paraître, n’est donc pas le fait d’une conjoncture ni d’une opportunité. De ce point de vue là, il s’est flingué, et plutôt deux fois qu’une. Sa nouvelle trajectoire, plus conservatrice, lui vient de l’essoufflement d’un christianisme mondain, asphyxie dont le journaliste (et poète !) a pris acte. La postérité des catholiques de gauche sera bientôt parfaitement invisible, et, paradoxe génial, ne rêvant que de s’enfouir dans le monde, ils se voient proposés quarante ans plus tard une vie souterraine faite de contre codes et de subversions.

Pierre Bergé aurait donc dit qu’il « serait heureux que La Vie ne fasse plus partie du groupe ». Cela rassure Jean-Pierre Denis, persuadé d’avoir été un imposteur dans le milieu catholique. Le voilà convaincu du contraire, il sait désormais qu’il gêne, et le coup porté lui fait du bien. Dix ans après l’épisode du rachat de La Vie par Le Monde (théologie chrétienne renversée !) la question se repose : qui donc pour racheter la chose ? Un mot de Vincent Montagne, propriétaire du groupe possédant Famille Chrétienne, revenant sur l’épisode de 2003 : « les salariés de Famille Chrétienne n’auraient pas compris qu’on achète La Vie et Télérama. Ils auraient eu tort. Je me rends compte de l’évolution très positive de La Vie ces dernières années[2. Cité par Marc Baudriller, in « Les réseaux cathos, Robert Laffont, 2011 ».].»Caramba ! Il n’y a plus qu’à.

*Photo : © Matthieu Riegler, CC-BY, Wikimedia Commons

Hitler connais !

Gilles Bourdouleix, le député-maire de Cholet, ne regrette rien et Jean-Louis Borloo a annoncé qu’il avait démissionné de l’UDI (Le Figaro). Selon Jean-Christophe Lagarde, « tout le monde a sa place au sein de l’UDI à partir du moment où l’on respecte la charte des valeurs du mouvement » et pour Yves Jégo, « on coupe les branches mortes, ce sont les valeurs qui sont en cause ».

Quel est donc le crime, au sens commun du terme, commis par Gilles Bourdouleix et qui a suscité une indignation quasi générale de la classe politique ?

Le dimanche 21 juillet, « après de vifs échanges avec des gens du voyage venus s’installer sur un terrain de sa commune et apparemment excédé par les saluts nazis le visant et le fait que les gens l’appellent « Hitler », il a marmonné : « Comme quoi, Hitler n’en a peut-être pas tué assez » (Le Monde).

Ce propos lui est reproché et en dépit de sa contestation par le député-maire, je tiens pour acquise son authenticité confirmée par l’enregistrement d’un journaliste du Courrier de l’Ouest présent sur les lieux.

Le Monde nous rappelle gravement, après avoir rapporté l’incident verbal, que « plus de 500 000 Tsiganes ont été exécutés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale » et que Gilles Bourdouleix s’en était déjà pris vertement aux Roms et aux gens du voyage.

Comme il est de règle, le procureur de la République a dû être saisi pour apologie de crime contre l’humanité par le préfet du Maine-et-Loire, à la demande du ministre de l’Intérieur.

Je ne me fais aucune illusion sur le sort judiciaire du député-maire et d’ailleurs je conçois qu’il ne mérite aucune indulgence. Je voudrais seulement introduire, dans ce débat dont l’importance me paraît tout de même surestimée au regard de l’état de la France et du monde, quelques éléments.

D’abord, notre démocratie a-t-elle le droit de dénoncer le comportement transgressif de certains Roms et gens du voyage ? Est-il même interdit, face à des infractions qui, à force d’être réitérées, énervent l’atmosphère et la font tomber parfois dans un racisme qui en temps normal lui est totalement étranger, d’appeler leurs auteurs des délinquants et de les critiquer comme on le ferait à l’égard de toute autre catégorie ? Faut-il considérer que les Roms et les gens du voyage, quoi qu’ils accomplissent, sont appelés à bénéficier d’une immunité les constituant comme des icônes avant leur éventuelle comparution en justice ?

Formuler ces interrogations, c’est y répondre. Cette chape de plomb et de silence absurdement imposée à beaucoup de maires est l’une des causes principales des débordements vraiment choquants. Explosant, elle libère même le pire.

Ensuite, avant que Gilles Bourdouleix s’égare, faut-il tenir pour rien les saluts nazis et le fait d’être surnommé Hitler ? Ceux qui s’en prenaient à lui, en s’autorisant de telles outrances, n’encourraient pas le moindre grief mais lui, en ayant continué ce registre indécent en l’amplifiant, devrait être exclusivement honni sans avoir l’excuse d’une quelconque provocation banalement entendue ?

Enfin, et surtout, sans doute inspiré ou gangrené par ma passion de la liberté d’expression, je suis frappé par le hiatus énorme entre la qualification juridique appliquée à l’invective du député-maire impliquant sérieux, lucidité, pleine conscience historique de sa part et sa réalité dans le mouvement de l’échange démontrant plutôt plaisanterie saumâtre, bêtise exaspérée et saillie lâchée trop vite.

Certes, émanant d’un responsable politique qui devrait demeurer maître de son langage et de ses nerfs quel que soit le contexte, cette formule, dans tous les cas, n’est pas anodine et, si on y tient, est susceptible de justifier des poursuites. Mais qu’on cesse de prendre sans cesse au propre et au tragique des exclamations qui dans l’esprit du locuteur représentent le débordement au figuré d’un caractère dépassé.

J’en ai plus qu’assez aujourd’hui de cette éthique des mots qui se substitue trop souvent, par commodité, à la morale des comportements. Notre société est beaucoup plus à l’aise pour réprimer les dérives du langage qui ne font pas réellement mal plutôt que de sanctionner, comme il convient, les errements factuels des responsables publics et les faillites singulières des élites.

Hitler connais. C’est tellement plus facile.

Travailler plus pour vivre plus longtemps

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » : l’avertissement paulinien a toujours servi de chantage à la société bourgeoise pour plier le prolo aux lois du tripalium et conjurer l’apparition de chômeurs heureux, de paresseux parasites et autres « mendiants ingrats »[1. C’est ainsi que se définissait Léon Bloy]. Gagner sa vie à la sueur de son front et son pain à la force du poignet, siffler en travaillant, on connait la chanson. Dans le même bon esprit, le Figaro nous a dévoilé la semaine dernière une information exclusive : « La retraite tardive protégerait contre la maladie d’Alzheimer ». La santé mentale, nouvelle carotte de la performance !

Vous ne rêvez pas : une enquête de l’Inserm, à l’initiative du Centre international sur la longévité (sic), présentée lundi dernier lors de la Conférence internationale de l’Association Alzheimer à Boston révèle que « chaque année de travail en plus, après 60 ans, réduit de 3% le risque de souffrir un jour de la maladie d’Alzheimer ».

En voilà une étude qui tombe à pic ! Au moment où le vieil Etat-providence doit faire une cure d’austérité, on nous prouve scientifiquement qu’en « repoussant l’âge de la retraite de 60 à 65 ans, le risque de maladie d’Alzheimer diminue de 15%. ». Puisqu’on vous dit que c’est pour votre bien ! Caroline Dufouil, l’auteur de l’étude, insiste : « nos données montrent avec de fortes preuves une baisse du risque de démence avec un âge tardif de retraite ». Mais attention, il faut lire entre les lignes, et, si le travail, c’est la santé (mentale), on aboutit à la conclusion logique que les chômeurs sont des déments potentiels qu’il faut donc s’empresser de soigner ou d’enfermer.

Là où la défaite de l’idéologie est la plus éclatante, il ne reste plus qu’à justifier les décisions politiques par la science, dernier mythe qui met tout le monde d’accord.

Paul Lafargue, gendre de Marx et pionnier du socialisme français, dans Le Droit à la paresse, proposait une interprétation contraire (et à mon sens plus pertinente ou du moins empiriquement vérifiable dans le métro aux heures de pointe) du travail, dans lequel il voyait « la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique ».

Contre l’impératif travailler plus pour gagner plus, il écrivait, avec une grande sagesse : « Pour qu’il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat[…]retourne à ses instincts naturels, qu’il proclame les Droits de la Paresse, mille et mille fois plus sacrés que les phtisiques Droits de l’Homme concoctés par les avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise ; qu’il se contraigne à ne travailler que trois heures par jour [2. N’en déplaise à Maurice Taylor, PDG de Titan]à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. »

Traînards, oisifs, glandeurs et autres improductifs, n’ayez pas peur, faute de rendre sain la paresse rend libre.

L’Angleterre, le Royal baby et nous

L’engouement autour de la naissance du nouveau prince britannique me semble assez symptomatique, ne serait-ce qu’à revers, de ce dont nous souffrons nous, Français, en ce début de IIIème millénaire. L’Angleterre dispose de trois princes légitimes prêts à assumer la succession de la reine Elisabeth, tous incarnant l’union nationale au-delà des divergences idéologiques et en dépit des crises économiques, tous assumant la perpétuité, avec la couronne, de la singularité britannique. Dans une période de fragilisation identitaire des nations européennes, le roi est un joker pour le moins utile. Nul besoin d’absurdes débats sur l’identité nationale, réalité à la fois prégnante et irréductible à quelque concept que ce soit, l’identité, elle est là, concrète, incarnée, visible : c’est une famille représentant cette famille des familles que se trouve être chaque nation. La monarchie est allégorique, métaphorique, analogique, ce en quoi elle dispose d’une efficience poétique supérieure aux républiques qui fonctionnent sur la dialectique, le concept et la mathématique des suffrages. Pendant que le monde entier se réjouit devant un jeune couple présentant son nouveau né, nous ne disposons, en France que d’un président « normal » à la légitimité la plus faible depuis le début de la Cinquième République et à la tête d’un pays qui, pour le meilleur et pour le pire, s’est au contraire toujours voulu exceptionnel (« À nul autre pareil » fut tout de même la devise des derniers Bourbon sur le trône de France). L’union nationale est tellement délitée qu’on nous bassine à longueur de journée avec le « vivre-ensemble », cette grotesque périphrase qui indique bien comment nos compatriotes n’y parviennent plus, puisque l’on sait au moins depuis Montherlant que c’est quand la chose manque qu’il faut en mettre le mot. Comme allégorie, il nous reste une Marianne dessinée comme dans une mauvaise bédé des années 50 et inspirée d’une pétasse ukrainienne qui vomit le peu qu’elle a capté de Marx et de Beauvoir à la façon de Britney Spears – si celle-ci avait pleinement réussi sa déchéance. Bref, nos voisins d’outre-Manche, parce qu’ils nous démontrent qu’ils sont toujours structurés et forts d’un point de vue symbolique, point qui pourrait paraître anodin ou superficiel s’il ne conditionnait tous les autres, nous renvoient également de nous-mêmes une image pathétique, burlesque, en miettes. Mais il ne sert à rien de pleurer sur son sort et il y a quelque chose de vulgaire à se complaire dans son malheur. Aussi, je voudrais m’appuyer sur les éléments positifs dont nous disposons malgré tout. Enfin sur l’élément positif, puisque je crains que nous n’en ayons qu’un seul de véritablement crédible. Cet élément est le suivant : sur le plan de notre destinée commune, de notre existence symbolique, de notre foi en nous-mêmes, l’échec est total. Eh bien voilà du moins ce dont nous pouvons nous réjouir. Parce que comme l’énonce très justement le Hagakuré (ce code de l’honneur samouraï), il n’y a rien de plus néfaste qu’un demi-échec qui en général ne nous enseigne rien, nous autorise la diversion, la mauvaise foi, l’aveuglement poursuivi, et il faut donc souhaiter qu’en cas d’échec celui-ci soit bien cuisant, bien humiliant, afin qu’il nous accule à la remise en cause et à la reprise en main la plus énergique. La perpétuité symbolique de l’Angleterre, rendue manifeste par le miracle commun d’une naissance, accuse, par contraste, la déliquescence symbolique de la France. Quand nous aurons bien réalisé à quel point nous sommes morts, quand nous aurons enfin les narines infestées par la pestilence du cadavre, alors peut-être nous donnerons-nous enfin les moyens d’une résurrection. Or, quelle que soit l’amplitude de l’électrochoc, il faudra qu’il soit de nature poétique, parce qu’un pays peut être irrigué de richesses, vertébré d’institutions, son cœur ne se remet jamais à battre qu’en écho d’un symbole.

*Photo: Capture d’écran abc news

Airbus : un mensonge européen

Le nouvel Airbus A350, dont le premier prototype s’est élevé dans le ciel de Toulouse le 14 juin pour son vol d’essai inaugural, est le cinquième rejeton d’une lignée désormais prolifique : duo A300 et A310, famille A320, duo A330 et A340, A380 et, maintenant, A350, que les fans d’aéronautique ont pu admirer en juin au Salon du Bourget. Il faut s’attendre à de nouveaux dithyrambes sur la glorieuse entreprise qui résiste au Goliath américain, et à un renouveau de la glose journalistique et politique sur « l’Europe qui gagne ».

Car Airbus a été placé, à son corps défendant, au service de la propagande européenne que nous connaissons bien. Qu’on se rappelle le premier vol de l’A380, le 27 avril 2005, un mois avant le référendum sur le traité « constitutionnel » européen : ce fut une kermesse des partisans du « oui ». À la « une » du Figaro et de l’opuscule édité par le Medef pour la circonstance, des photos de l’appareil étaient rehaussées par un titre aux allures de slogan publicitaire : « Les ailes de l’Europe ». Le message, à peine subliminal, était : votez oui, vous ouvrirez la voie à d’autres succès qui assureront la prospérité et la force de l’Europe dans le monde[1. On a curieusement omis de commémorer le huitième anniversaire de ce vote, annulé par le traité de Lisbonne de 2007, dont Nicolas Sarkozy a été l’initiateur et François Hollande le complice] – ce qui signifiait a contrario que les électeurs nonistes seraient responsables de leur malheur et du nôtre.

C’était une contre-vérité. Si Airbus est un succès, c’est au contraire parce qu’il n’avait rien à voir avec l’usine à gaz bruxelloise, mais qu’il était et demeure un projet coopératif. Sa longue histoire le démontre.

Il est né à la fin des années 1960 de la volonté de trois hommes, deux Français et un Allemand. Le plus connu reste Henry Ziegler, ancien grand résistant[2. Il fut nommé chef des Forces aériennes françaises libres par le général de Gaulle.], mais aussi grand entrepreneur chez Breguet et à Sud-Aviation. Il réussit à faire adopter le principe du premier Airbus A300 par les gouvernements français et allemand[3. Mais pas l’anglais, pressenti, qui ne croyait pas à l’avenir du projet.], aidé dans cette tâche par un autre personnage important de l’aéronautique, l’allemand Félix Kraft. Son bébé avait été conçu par l’ingénieur Roger Béteille (qui a inauguré en octobre 2012 le hall d’assemblage de l’Airbus A350 qui porte son nom).

L’implication des États s’imposait parce que les fonds requis étaient trop importants pour être procurés par les banques. On imagina ainsi un dispositif original d’avances remboursables. Les États présents au capital du Groupement d’intérêt économique ouvraient les crédits nécessaires au développement du programme en contrepartie de royalties, versées en cas de succès. Airbus se situait ainsi à mi-chemin entre un programme d’armement pris en charge par les États et un programme commercial financé sur fonds privés.

Le général de Gaulle signa le premier le crédit ouvert par l’État français, en février 1969, tout juste deux mois avant de se retirer suite à l’échec dans les urnes de sa réforme constitutionnelle[4. Les deux référendums du 27 avril 1969 et du 29 mai 2005 offrent un contraste instructif sur la décadence de l’esprit public dans les élites françaises.]. Grâce aux crédits publics accordés des deux côtés du Rhin et aux commandes d’Air France et de Lufthansa, le projet s’est concrétisé après le premier vol du prototype le 28 octobre 1972 et son entrée en service deux ans plus tard. Doté d’une aile mieux dessinée, très fiable, le gros bimoteur A300 devait s’avérer moins coûteux à l’usage que ses concurrents américains triréacteurs fabriqués par Lockheed et Douglas. Mais le marché d’outre-Atlantique, de loin le plus important, restera fermé jusqu’à l’intervention d’un homme providentiel. Ancien chef de la mission lunaire Apollo 8, alors aux commandes de la grande compagnie Eastern Airlines, Frank Borman décide de se procurer quatre Airbus en location pour les tester sur ses lignes. Ayant vérifié leur ponctualité et la modestie de leur consommation, il peut alors passer la commande décisive qui ouvrira les cieux du monde aux appareils assemblés à Toulouse, décision qu’il commente par cette phrase : « L’Airbus a déjà l’aile du XXIe siècle » (enthousiasme quelque peu excessif quand on observe le profil complexe de la voilure du nouvel A350).[access capability= »lire_inedits »]

Ainsi furent assurés le succès et la rentabilité du premier programme : les États rentrèrent dans leurs fonds et bien au-delà, grâce aux 850 A300 et A310 livrés entre 1974 et 2007 ! Cette réussite pava la voie du programme, plus ambitieux encore, de la famille A320, dont plus de 5000 exemplaires sillonnent le ciel. Doté de commandes de vol électriques (toujours absentes des 737 livrés par Boeing) à l’initiative de Roger Béteille, qui se trouvait encore à la tête des programmes, l’A320 fut la première vraie pierre posée dans le jardin de l’aéronautique civile américaine. Grâce à lui, Airbus a délogé Boeing de ses innombrables chasses gardées dans le monde.

Il a aussi permis à deux pays de s’insérer dans le schéma coopératif. L’Angleterre a obtenu que la réalisation des ailes lui soit confiée et l’Espagne collabore à différentes parties des appareils. C’est donc un attelage à quatre qui soutient l’entreprise, tout en bénéficiant de ses activités, le principe de la coopération demeurant inchangé.