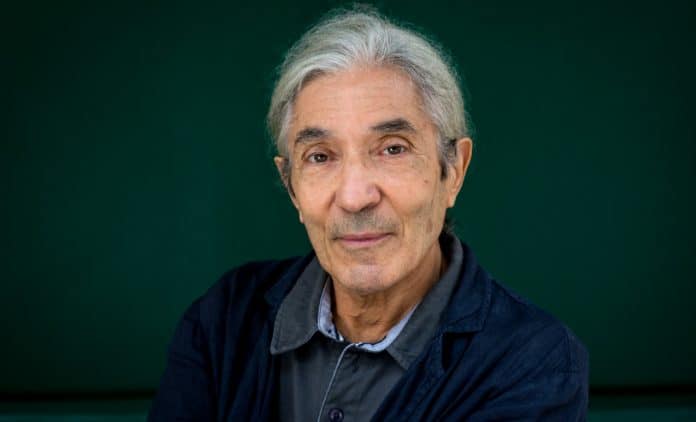

Le linguiste Alain Bentolila déplore la faillite de l’enseignement de la langue française. Sans langage suffisant, une partie de la jeunesse ne peut « s’exprimer » qu’à travers la violence.

L’arme « blanche », silencieuse est enfoncée encore et encore par un adolescent dans le corps d’un autre adolescent. Sans que le moindre mot n’ait été prononcé. Aucun bruit ne vient troubler le moment banal du sacrifice d’une vie.

Une part importante des jeunes français ne possède que quelques centaines de mots, quand il leur en faudrait plusieurs milliers pour tenter d’accepter et d’examiner pacifiquement leurs différences et leurs divergences. Confinée dans des cercles étroits et oppressants, leur parole fut très rarement sollicitée pour l’analyse et la problématisation. S’expliquer leur paraît alors aussi difficile qu’incongru. Beaucoup de jeunes en insécurité linguistique ont ainsi perdu cette capacité spécifiquement humaine de tenter d’inscrire pacifiquement leur pensée dans l’intelligence d’un autre par la force respectueuse des mots. Lorsqu’ils doivent s’adresser à des gens qu’ils ne connaissent pas, avec lesquels ils ne partagent pas les mêmes convictions, les mêmes croyances, la même appartenance ou… les mêmes intérêts, un vocabulaire exsangue et une organisation approximative des phrases et des discours ne leur donnent pas la moindre chance de le relever le défi de l’explication sereine. Réduite à la proximité et à l’immédiate réaction, leur parole a définitivement renoncé à créer un temps de négociation linguistique, seule capable d’éviter le passage à l’acte violent et à l’affrontement physique. Leur parole devenue « éruptive » n’est le plus souvent qu’un instrument d’interpellation brutale et d’invective qui banalise l’insulte, étrangle le discours et précipite le conflit plus qu’elle ne le diffère.

A lire aussi: La face cachée de la francophonie

S’ils passent à l’acte de plus en plus vite et de plus en plus fort aujourd’hui, c’est parce que l’école comme la famille n’ont pas défendu avec suffisamment de conviction et… d’amour la vertu de rassemblement pacifique du langage. L’une comme l’autre ont oublié que cultiver la langue de leurs enfants et de leurs élèves, veiller à son efficacité et à sa précision, c’était permettre de mettre en mots leurs frustrations, de formuler leurs désaccords et…de leur apprendre à retenir leurs coups. École et famille n’ont pas su mener un combat quotidien et ô combien nécessaire contre l’imprécision et la confusion des mots, sources de tous les malentendus ; elles ont ainsi renoncé à ce que chaque jeune puisse aller chercher au plus loin de lui-même celui qu’il ne connaît pas, celui qui ne lui ressemble pas, celui qui…ne l’aime pas et à qui il le rend bien. La « pauvre » langue qu’on leur a passée ne leur permet pas de dénouer les incompréhensions, de jeter des ponts au-dessus des fossés culturels, sociaux, confessionnels et professionnels qui les divisent. Reconnaître leurs différences, les explorer ensemble, reconnaître leurs divergences, leurs oppositions, leurs haines et les analyser ensemble, ne jamais les édulcorer, ne jamais les banaliser, mais ne jamais leur permettre de mettre en cause leur commune humanité afin de résister à la « tentation délicieuse du meurtre ». Voilà à quoi devrait servir la langue française qu’on leur a si mal transmise ; voilà à quoi devraient servir ses conventions non négociables qui devraient les lier, quelles que soient leurs appartenances respectives. Nous sommes tous collectivement responsables d’avoir offert en sacrifice, sur l’autel du web, les mots imprécis, les mémoires vides et le dégoût de soi d’une partie de notre jeunesse.

A lire aussi: Sonia Mabrouk: dernier appel avant la catastrophe

Il est certes des bavards violents et des taiseux doux comme des agneaux. La parole n’a certes pas le pouvoir magique d’effacer la haine, ou de faire disparaître les oppositions, mais elle a la vertu d’en rendre les causes audibles pour l’un et l’autre ; elle ouvre ainsi à chacun le territoire de l’autre. Nous tous avons failli à enseigner à ces jeunes égarés que ce qui sépare l’homme de l’animal, c’est sa capacité d’épargner celle ou celui qui affiche ingénument sa vulnérabilité. Sa faiblesse, parce qu’elle est humaine, doit être la meilleure garantie de sa survie ; sa fragilité, parce qu’humaine, doit être sa plus sûre protection ; sa parole, parce qu’humaine, représente sa plus juste défense par sa vertu à échanger des mots plutôt que des coups de couteau. Le désespoir de ne compter pour rien ni pour personne, le refus de se résigner à ne laisser ici-bas aucune trace de leur éphémère existence ont réduit certains des enfants de ce pays, parfois au sein même de l’école de la République, à tenter de trouver d’autres moyens pour imprimer leurs marques : ils haïssent, ils meurtrissent, ils tuent ou… ils se tuent. Leur violence s’est nourrie de l’impuissance à convaincre, de l’impossibilité d’expliquer, du dégoût d’eux-mêmes et de la peur des autres. Leur violence est d’autant plus forte, d’autant plus immédiate qu’elle est devenue muette. Un regard de travers peut couter une vie!