J’ai souvent exprimé ici mon allergie à Sarkozy et j’ai encouragé son élimination en 2012. Mais j’avoue que face à la situation qui se dessine pour 2017, je suis assez perplexe.

– premier constat : la gauche est dans les choux. La probabilité que le candidat socialiste, quel qu’il soit, se qualifie pour le second tour est infime.

– deuxième constat : Le Pen est très haut dans les sondages et elle sera très probablement qualifiée pour le second tour et très probablement en tête au premier.

– troisième constat : le candidat de la droite a de très fortes chances de l’emporter au second tour face à Marine Le Pen. Vraisemblablement par 55 à 60 % contre 45 à 40 %.

– quatrième constat : La primaire au sein de l’UMP et de la droite élargie désignera comme candidat de la droite celui qui sera très certainement le futur président de la République.

– cinquième constat : Fillon est dans les choux. Indépendamment de ses déboires récents, il n’a jamais réussi à s’imposer. C’est un velléitaire qui voulait conquérir Paris mais qui n’a pas tenté sa chance, qui voulait prendre le parti mais qui a finalement renoncé, qui avait des convictions sociales mais qui les a abandonnées pour un programme thatchérien.

Donc le futur président de la République sera soit Alain Juppé, soit Nicolas Sarkozy. Qu’en attendre ? Qu’en espérer ? Laissons de côté les hypothèques judiciaires qui frappent Sarkozy : certaines sont bénignes, d’autres sont plus graves mais incertaines. Si Sarkozy est rattrapé par les affaires, Alain Juppé deviendra président (c’est d’ailleurs son pari, parce qu’à l’applaudimètre, il ne part pas gagnant). Mais prenons l’hypothèse où Sarkozy se débarrasse de ses affaires, voire en tire parti en se posant en victime. Alors Juppé ou Sarkozy ?

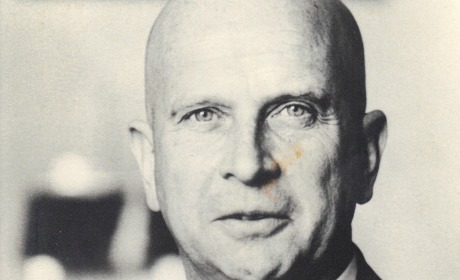

Sur le plan de la personne et de ce qu’elle incarne : Alain Juppé est une tête bien pleine et bien faite : Il est à la fois le représentant de la technocratie française (ENA) et du pouvoir intellectuel (Normale-Sup). Il a une élégance et une prestance naturelles. Il s’exprime avec distinction et représente une France respectable dans les instances internationales.

Nicolas Sarkozy est relativement inculte pour sa part. Ses études de droit n’ont pas été brillantes. Il n’a pas de prestance et s’exprime parfois vulgairement et souvent avec un syntaxe approximative. Son comportement, ses tee-shirts NYPD, ses Ray-bans et ses loffers à pampille nous font souvent rire, parfois honte.

Sur le plan de la politique intérieure : Alain Juppé se positionne sur un projet plus centriste, moins identitaire et sécuritaire que Nicolas Sarkozy. Mais dans les faits, on sait aujourd’hui que Sarkozy, même s’il est fort en gueule, ne pratique pas une politique très différente de celle que prône Juppé, ni même Hollande d’ailleurs : le nombre d’immigrés entrant en France et les conditions d’accueil qui leur sont faites sont les mêmes sous Sarkozy, sous Hollande et ce qu’ils seraient probablement sous Juppé.

Sur le plan international : Juppé a amorcé sous Balladur et Chirac et parachevé sous Sarkozy la réintégration de la France dans les organes de commandement de l’Otan. Tous deux ont soutenu une plus forte intégration de nos armées désormais totalement otanisées. Tous deux ont considérablement réduit le format de nos armées. La France sous Juppé et sous Sarkozy serait certainement un allié sérieux, souvent complaisant à l’égard des USA, manifestant parfois une certaine indépendance (Sarkozy s’étant montré assez proche de Poutine). On peut prédire que Juppé comme Sarkozy seront à égalité moins atlantistes toutefois que Hollande, mais quand même assez éloignés l’un et l’autre d’une vision de la France à l’avant-garde des remises en cause de l’ordre (ou du désordre) établi par les USA.

Sur le plan économique et européen : Sur le papier, aucun deux candidats ne remet en cause la doxa de la politique de l’offre, l’adhésion à la politique déflationniste imposée par l’Euroland. Les deux candidats sont fidèles à l’Euro.

À ce stade, il est donc difficile de départager les deux candidats. Sur le papier, leurs politiques seront très peu différentes de celle de François Hollande. Après l’éteignoir de toute ambition nationale et de renouveau incarné par Hollande, il faut s’attendre à une France qui se planque au chaud et qui s’ankylose mollement avec Juppé comme avec Sarkozy.

Pourtant, les deux choix ne sont pas les mêmes. Rien d’exaltant dans cette alternative. Nous venons de vivre une séquence de douze ans de recul pilotés par la droite et par la gauche. Avec Juppé nous sommes certains à 100% d’en reprendre pour 5 ans, rien ne bougera, rien ne se passera, sinon un lent déclin ponctué de quelques crises.

Avec Sarkozy, nous en sommes quasi-certains aussi, mais à 90% seulement. Pourquoi ? Parce que manifestement Sarkozy, au contraire de Juppé, n’est pas totalement raisonnable. Sa relative imprévisibilité, sa démagogie, son absence de convictions, peuvent le faire sortir du cadre qu’on imagine. Par le haut ou par le bas :

– par le haut : confronté à des événements majeurs, prenant soudainement conscience des contradictions de la politique qu’il prône depuis plusieurs années, il a suffisamment de folie pour renverser la table et engager une politique de remise en cause de l’euro et de sursaut national. C’est peu probable (10%), mais c’est possible.

– par le bas : confronté à une situation sans cesse aggravée et à un président (Sarkozy) toujours plus contesté, la rue s’agite fortement. Sarkozy se braque et entraîne la France dans un chaos révolutionnaire. Il peut en sortir du très mauvais, mais aussi du bon : la remise à plat de ce que la France veut être dans le monde nouveau. S’engage alors un renouveau complet de notre personnel politique.

Dans la situation politique inédite à laquelle nous sommes confrontés, il est donc quasi certain qu’avec Alain Juppé, la France prolonge encore cinq ans l’expérience du hollandisme mou par la politique de l’édredon (on se planque au chaud et on s’endort mollement). Avec Sarkozy au pouvoir, les choses sont un peu moins sûres. Mais un peu seulement. Sarkozy peut, par calcul ou par maladresse, se comporter comme un chien dans un jeu de quilles et renverser l’ordre établi. Il en est capable. Juppé, lui, est trop bien élevé pour cela.

*Photo : Thibaut Moritz-Pool/SIPA. 00698534_000004.