Plasticien, réalisateur, scénariste, acteur, photographe, musicien, designer… et adepte de la méditation transcendantale, l’Américain David Lynch vient de nous quitter à l’âge de 78 ans. Il nous laisse une œuvre d’une incroyable richesse et profondeur, ce qui ne manquera pas d’accentuer encore un peu plus le caractère sidéralement vide du reste de la création contemporaine actuelle…

« C’est avec un profond regret que nous, sa famille, vous annonçons le décès de l’homme et de l’artiste David Lynch. Nous aimerions avoir un peu d’intimité en ce moment. Il y a un grand trou dans le monde maintenant qu’il n’est plus parmi nous. Mais, comme il se plaisait à le dire, « Gardez un œil sur le beignet et non sur le trou » ». Ce sont par ces mots laconiques que nous apprenions le décès, ce jeudi soir, de cet immense artiste farouchement indépendant et visionnaire, frappé d’emphysème, une maladie entraînant la destruction des alvéoles pulmonaires.

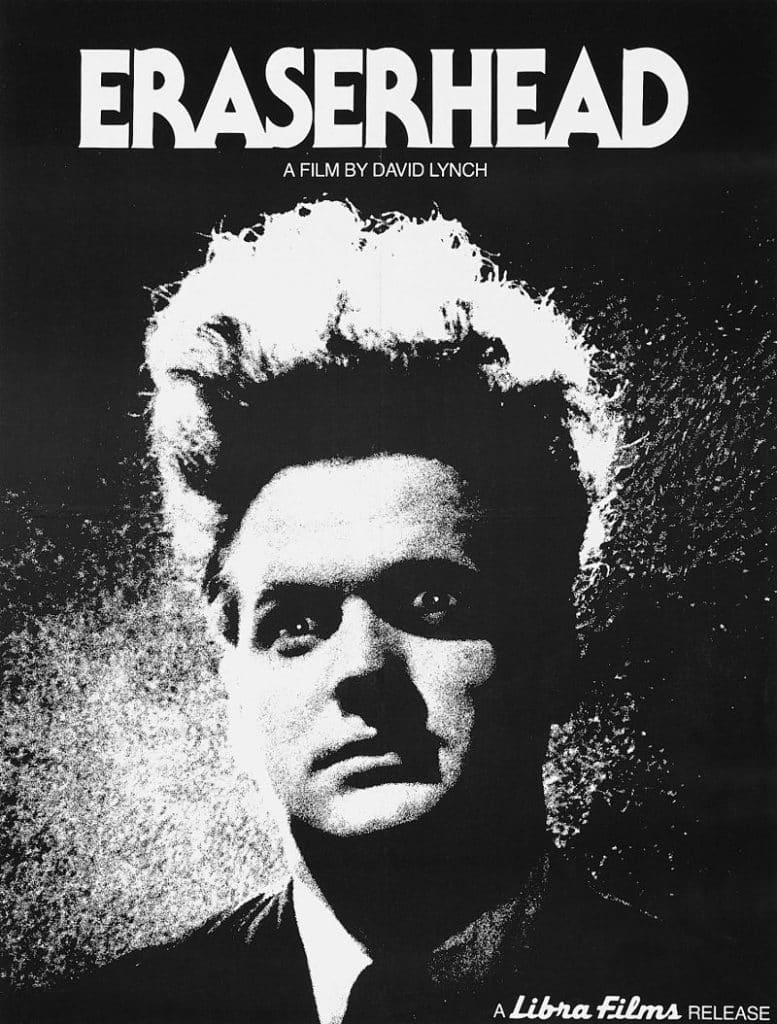

Réalisateur de dix films marquants et inclassables entre 1977 (Eraserhead) et 2006 (Inland Empire), lauréat de la Palme d’or cannoise en 1990 (Sailor et Lula), César du meilleur film étranger en 1982 (Elephant Man) et 2000 (Mulholland Drive), Lion d’or vénitien pour l’ensemble de sa carrière (2006) et Oscar d’honneur, consécration suprême, en 2019, le petit gars timide et réservé du Montana a connu l’un des plus beaux destins du cinéma moderne.

Déracinement et peinture

Combien d’artistes peuvent-ils se targuer de générer de leur vivant un adjectif caractérisant un style, une ambiance, une atmosphère, reconnaissables entre mille ? « Lynchien » (ou « lynchéen ») permet en effet de caractériser une œuvre culturelle parvenant à transcender la banalité du quotidien, l’« inquiétante étrangeté » chère au Docteur Freud, en faisant délicieusement craquer le vernis social et familier de nos sociétés occidentales tout en nous projetant dans un univers aux frontières de l’étrange, concomitamment onirique, surréaliste, mystérieux ou cauchemardesque…

Après une jeunesse marquée par le déracinement permanant aux quatre coins de son pays en raison d’un papa biologiste au Ministère de l’Agriculture, le rêveur David se passionne tout d’abord pour le dessin et les beaux-arts, ce qui le conduit à entreprendre des études dans ce domaine avec comme ambition de rencontrer son idole, le peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka. Une connexion qui ne pourra hélas se faire lors d’un voyage européen organisé à la hâte avec son ami Jack Fisk. De retour au pays, le jeune David Lynch a alors l’idée de réaliser des courts-métrages en mettant en mouvement et en situation ses propres peintures avec un important travail sur la sonorisation en post-synchronisation. Ainsi naissent les matériaux hybrides et insolites Six Figures Getting Sick, The Alphabet puis The Grandmother, qui le font connaître auprès des critiques et surtout des investisseurs, disposés à lui octroyer un budget conséquent pour la fabrication de son premier long-métrage en 1977…

Premières déflagrations filmiques

Avec une bourse initiale de 10 000 dollars (qui sera finalement multipliée par 10 et renflouée par le revenu de petits travaux réalisés par l’artiste lui-même), David Lynch mettra cinq ans pour accoucher d’une œuvre unique, dérangeante, inoubliable, sans doute l’un des plus grands chocs de l’Histoire du cinéma. Dans un décor noir et blanc post-expressionniste de chaos industriel et urbain, Eraserhead nous plonge dans la psyché malade d’un couple mal assorti venant de procréer un être difforme proche d’un lapin écorché vif au long cou grêle… Difficile de faire plus glauque et sordide… et pourtant, cet essai filmique expérimental est traversé par de purs moments de poésie et d’élégie. Le film a connuun succès inespéré dans les circuits indépendants new-yorkais sur les créneaux « Midnight Movies », avant de se voir distribué un peu partout dans le pays et a été fortement apprécié par un certain Mel Brooks qui propose à Lynch un projet d’une envergure beaucoup plus importante, Elephant Man, d’après l’incroyable histoire vraie d’un certain John Merrick, victime de plusieurs malformations physiques et génétiques.

Alternant ambiances gothiques, grotesques, horrifiques et mélodramatiques, rendant hommage au séminal Freaks de Tod Browning, Lynch, en état de grâce, réussit le film parfait. Rythmée par d’impressionnantes tonalités musicales, tantôt industrielles, métalliques ou mélancoliques grâce à la géniale utilisation de l’Adagio pour cordes de Samuel Barber, cette histoire d’une incroyable humanité est par ailleurs marquée par l’incroyable performance de l’acteur John Hurt dans le rôle-titre… qui loupa toutefois l’Oscar du meilleur acteur au profit de Robert De Niro avec Raging Bull.

Le temps était-il déjà venu de se lancer, pour son troisième film seulement, dans une des productions les plus chères et les plus ambitieuses de l’Histoire ? A savoir le défi de « l’adaptation de l’inadaptable » avec le mythique roman écolo-mystico-politico-philosophique Dune de Frank Herbert. Sous la férule encombrante de Dino De Laurentiis, nabab italien millionnaire producteur du projet, Lynch fait ce qu’il peut en répondant surtout à des directives de studio pourtant très éloignées de sa conception de créateur libre et indomptable. Il rebondira en recouvrant une certaine indépendance, toujours pour De Laurentiis, avec le formidable Blue Velvet (1986), étrange thriller «néo-noir» contaminé par de sombres pratiques sexuelles déviantes, ritualisées et fétichisées dans une bourgade pavillonnaire américaine de fausse carte postale. Personne ne pourra oublier la prestation habitée de la comédienne Isabella Rossellini (future épouse de Lynch), rudoyée et sadisée par un Dennis Hopper plus givré et cocaïnomane que jamais !

Consécration cannoise… et Lynch Mania !

Puis arrive la fameuse et inattendue Palme d’or cannoise grâce à Sailor et Lula en 1990, d’après le livre de Barry Gifford, Wild at Heart : the Story of Sailor and Lula. «C’est exactement ce qu’il me fallait à ce moment-là. Le roman et la violence en Amérique se sont amalgamés dans mon esprit et beaucoup de choses ont surgi. C’est une histoire d’amour vraiment moderne dans un monde impitoyable. Un film sur deux êtres qui trouvent l’amour en enfer » révèle alors Lynch qui a le plaisir de retrouver sa muse Laura Dern avec qui il partagera une grande complicité jusqu’à la fin de sa carrière. Ce film sauvage et beau peut également se lire comme une démarcation et une variation hardcore de l’iconique Magicien d’Oz créé par le romancier Lyman Frank Baum en 1900 et adapté une première fois au cinéma par l’illustre Victor Fleming en 1939.

Le début des années 90 est plus que jamais synonyme de « Lynch Mania » avec le lancement interplanétaire d’une nouvelle série télévisée «Twin Peaks», co-écrite avec le romancier et scénariste Mark Frost. Un objet télévisuel non identifié ambitionnant de redéfinir ni plus ni moins les codes et archétypes des poussiéreux soap-opéras. Subjugué, Francis Bouygues, magnat de la construction, propriétaire de TF1 et récent fondateur d’une société de cinéma (CIBY 2000) convainc alors Lynch de réaliser, contre toute attente, une adaptation de la série sur grand écran. Ce sera donc Twin Peaks : Fire Walk With Me, ce feu incandescent qui consume progressivement les habitants de ladite bourgade et continue d’animer la passion créatrice du réalisateur avec une nouvelle égérie, la sulfureuse Sheryl Lee qui reviendra pour la troisième saison de Twin Peaks en 2017 (le très sibyllin et cryptique The Return).

Entre-temps, Lynch retrouvera l’univers alambiqué de Barry Gifford qui lui sied tant pour son extraordinaire Lost Highway (1997), un bad-trip sous acides aux confins de la folie, directement inspiré du retentissant procès médiatique O.J Simpson qui a bouleversé et clivé l’Amérique au mitant de la décennie 90. «O.J était bien coupable de l’atrocité des meurtres qu’il a commis, concède alors Lynch. Or, il a pu continuer à vivre en liberté, voir ses amis, jouer au golf tranquillement, ce qui est proprement hallucinant ! Comment peut réagir l’esprit de cet homme après ces crimes horribles ? Comment l’esprit peut-il se protéger contre ce souvenir, la connaissance de ces faits qui ont réellement existé ? Le fonctionnement du cerveau, y compris dans ce qu’il recèle de plus pervers et pernicieux, est fascinant et m’intéresse au plus haut point !».

Nouveau coup de maître en 2001 avec sans doute son magnum opus, Mulholland Drive, directement financé par ses soutiens français, le groupe Canal+ et Alain Sarde. «Une histoire d’amour dans la cité des rêves». S’inspirant à nouveau du fameux ruban de Moebius, le réalisateur poursuit son obsession consistant à gratter le vernis des conventions normatives et sociales tout en prenant un malin plaisir à faire tomber les masques des hypocrisies et des illusions au cœur de la fabrique à rêves et à cauchemars nommée Hollywood. Ce beau poème métaphorique et labyrinthique sur la « cité des anges foudroyés » est couvert de prix : la mise en scène à Cannes, le César du Meilleur film étranger ainsi que le Meilleur montage aux BAFTA britanniques. Il est par ailleurs régulièrement cité par les médias spécialisés et historiens du cinéma comme faisant partie du TOP 10 des plus grands films de tous les temps !

Vertige et hommage

2006, Inland Empire, la fin du voyage cinématographique avec sans conteste son film le plus exigeant, le plus abscons, celui qui divisera comme jamais la communauté lynchéenne… sans parler des critiques professionnels et du grand public.

Parvenu au sommet de son art, n’ayant plus rien à prouver, le réalisateur décide alors de lâcher complètement les forces de son inconscient et de confectionner, en roue libre et sans filet, un étrange matériau expérimental, décousu, labyrinthique, comme directement relié aux synapses d’un cerveau malade. Concept à la fois topographique (la dénomination d’une zone métropolitaine excentrée de Los Angeles) et psychanalytique (textuellement, l’empire de l’intériorité, cette zone grise et noire des profondeurs de la psyché humaine), ce véritable OFNI (Objet Filmique Non Identifié) vaut surtout pour la prestation hallucinante de Laura Dern. Une œuvre à redécouvrir sans doute aujourd’hui…

En novembre 2020, plusieurs médias font état d’une série en préparation, désignée sous le titre Wisteria, qui serait écrite et réalisée par Lynch, en collaboration avec la productrice Sabrina S. Sutherland et diffusée sur Netflix… Mais rien ne sera ensuite confirmé.

Dernière surprise… et de taille, Spielberg offre un rôle symbolique et émouvant à Lynch dans son film autobiographique The Fabelmans en 2022. Il y incarne le légendaire réalisateur John Ford, cache-œil de corsaire, casquette de militaire et gros cigare, qui reçoit dans son bureau un tout jeune garçon (Sammy Fabelman, double de Spielberg) fasciné par le monde du septième art et avide de conseils du Maître. Un beau geste rêvant et affichant une filiation nord-américaine idéale en voulant sans doute boucler la boucle de ces créateurs de génie. Seule l’Histoire pourra à présent juger et se prononcer a posteriori sur la place qu’occupera réellement David Lynch… quelque part entre John Ford, Steven Spielberg et d’autres géants. Une chose est certaine, il nous manquera énormément…