Un sentier bordé d’une végétation sauvage et qui longe la Seine, l’église Notre-Dame de l’Assomption qui domine tranquillement le fleuve, quelques villas élégantes du début du vingtième siècle… Chemin faisant, entre la gare RER de Chatou et l’île des impressionnistes où se tient le meeting de rentrée d’Alain Juppé, je pense au si beau film d’Olivier Assayas, L’Heure d’été, et à sa tendre mélancolie. Il ne manque que quelques notes d’Eric Satie et j’achèverais, dans un soupir caniculaire, mon cinéma intérieur.

Ici ou là, à mesure qu’on se rapproche du lieu de l’événement, je croise quelques militants en bermuda, polo de marques et mocassins souples. Pas de doute, nous sommes à droite. Un premier panneau, format A4 indique enfin, et avec timidité, le rassemblement. Aucun bruit au loin, aucune sono furieuse. Quand j’arrive enfin dans le parc qui accueille la réunion, je découvre une pelouse jaunie et déserte, des tables non débarrassées où traînent des assiettes en plastique et quelques restes de paella diversement appréciée.

J’arrive sans doute au pire moment, vers 14h. Le soleil est agressif, il n’y a pas un souffle d’air, les discours n’ont pas commencé, les militants – pour lesquels la journée a commencé tôt – ont trouvé refuge sous des arbres, donnant involontairement à leur rassemblement une allure de fête achevée – avant même d’avoir commencé. Je me dis que c’est un fiasco, et en sentant mon dos noyé de sueur, me revient l’expression désuète : c’est un four ! Je mettrai du temps à corriger cette impression étrange, à découvrir que de bosquets en coins d’ombre, un bon petit millier de militants font une pause au milieu d’un meeting que la météo a transformé en épreuve physique. Un Perrier frais à la main, je vais des uns aux autres, observant de loin le coin presse où, délaissant leurs hôtes, une vingtaine de journalistes semblent transcrire fiévreusement toutes ces propositions pour la France que les ateliers du matin ont dû exprimer, comme il est d’usage dans ces réunions pré-électorales.

Un discours qui n’écorche pas, ne blesse pas, n’électrise pas

J’aborde un couple venu spécialement de Châteauroux. La dame a l’élégance un peu affirmée, revendiquée de qui a fait son chemin dans l’existence et me fait penser au personnage de Marlène, interprété par Nathalie Baye, dans le film de Frédéric Mermoud, Moka. Elle témoigne de sa joie d’être ici « où tout commence enfin ». Persifleur, je propose l’adverbe « timidement » et face à ses beaux yeux étonnés, je précise : « Tout commence timidement, non ? » Elle me rassure d’un bel éclat de rire : « Oh non, vous allez voir ! Il y a les J.A.J. [prononcer comme les J.M.J., et non comme jaja…, ndlr], les Jeunes avec Juppé. Et puis Jean-Pierre Raffarin… »

Une demie-heure après, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac est effectivement annoncé. Dans un gentil sarcasme, le speaker évoque l’homme de la formule virile « la pente est raide mais la route est droite ». Ma voisine pose sa main, à plat, entre gorge et poitrine, puis applaudit frénétiquement. Tel est le charme des réunions de famille où l’ironie des uns n’abolit pas la tendre gratitude des autres, et où tout cela se mêle, instinctivement, superbe, tribal façon « nous nous sommes tant aimés ».

Les fâmeux J.A.J. viendront après en la personne de Marine Cazard, bachelière de 19 ans venue, au micro, déclarer sa flamme au candidat en nous rappelant avec fierté son âge. Elle a la bonne idée de ne pas insister et l’assemblée la remercie de chaleureux applaudissements. Dommage qu’aucun candidat n’ait l’audace d’un « les vieilles avec Juppé » ce qui aurait, à l’évidence, un autre panache, et qui sait ? Une autre vérité.

Vient enfin l’homme du jour, le candidat, celui autour duquel sont réunies toutes ces personnes venues des quatre coins de France. Alain Juppé fait un discours sobre et sérieux, modéré, dont il n’y a pas grand-chose à retenir sinon qu’il n’écorche pas, ne blesse pas, n’électrise pas. Rien de nouveau sous le soleil écrasant de cette fin août. L’affirmation, peut-être un peu trop revendiquée, un chouïa plus communicante que communicative, d’une force tranquille face aux coups bas à venir et aux débats enflammés qui traversent une société française meurtrie.

Tout le monde est le bienvenu… dans la maison du Seigneur

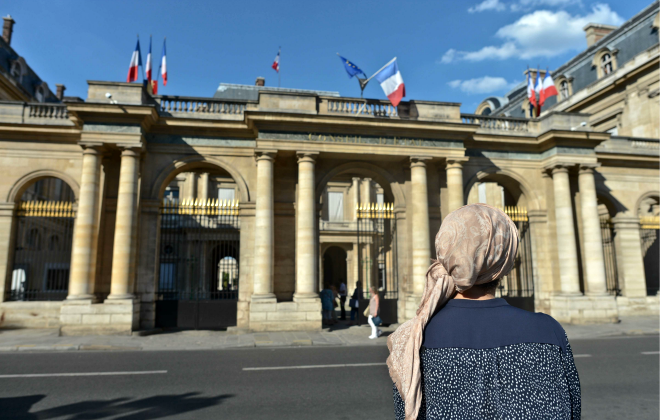

On applaudit fort au message d’apaisement à l’égard de nos compatriotes musulmans, dont – comme chacun sait.. on vous le dit et on vous le répète – l’immense majorité, etc. Pas un mot sur l’angoissant silence de cette majorité silencieuse, à vue de nez peu présente à la réunion, et qui ne demande, nous dit-on, qu’à vivre en paix. Les militants que j’interrogerais après, m’ont semblé plus pressés d’affirmer ce postulat haut et fort, de leur propre place, depuis ce sentiment, très intériorisé, d’incarner l’autorité légitime et qui caractérise la droite et le centre – et quels que soient les démentis que la démocratie et la démographie leur opposent… – que de l’entendre des intéressés eux-mêmes, peuple vivant, réel. De ce point de vue, il y a ceux qui croient, avec Juppé, et ceux qui voudraient bien, ne demandent qu’à croire, mais ne sauraient s’en remettre à la seule espérance. Avec des militants de tous âges (mais pas tout à fait de toutes conditions), nous échangeons là-dessus, dans des discussions serrées. Je comprends à quel point ces primaires de la droite épousent les vrais débats et les clivages du pays.

Mais chez Juppé, on accueille bien les mécréants et les sceptiques. De ce point de vue, les militants sont vrais. Ils ne jouent pas un rôle. Paisibles et tolérants, ils le sont pour de bon. Viendrait-on de Causeur, mensuel qui titra « Juppé, le pire d’entre nous ? », on est tout de même le bienvenu… dans la maison du Seigneur. L’un d’entre eux me demandera même, en guise d’au-revoir, que nous continuions « à décaper ». Les asticoterait-on sur leur irénisme qu’ils ne se démonteraient pas, désireux moins de convaincre que d’accueillir, de maintenir ouverte la porte du dialogue, comme on dit chez nous. Au catholique que je suis, ce message parle, pénétrant. Il m’incommode et me ravit comme une main sur l’épaule non sollicitée. Il sera leur force, et peut-être leur faiblesse, dans cette campagne.

Après avoir discuté avec une vingtaine d’entre eux, je quitte ces lieux comme enveloppé, serein, léger, apaisé – presque malgré moi. Telle est la puissance du groupe qui ne mobilise pas que sur un programme, mais aussi autour d’un inconscient culturel, voire religieux. J’ai cinquante ans et, sur le chemin du retour qui longe la Seine, dans la végétation sauvage, l’ex-scout que je suis a des souvenirs de feux de camp, de serments et de serrements fraternels. Je souris de ces souvenirs, de leur pertinence têtue, subjective.

Je les aime bien ces juppéistes. Ils incarnent cette part généreuse, bienveillante, d’une droite française dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’a pas toujours été indigne. Ils sont cette France qui n’a pas mérité ce qu’on dit d’elle dans les journaux d’ici ou d’ailleurs. Ils sont les miens. Les nôtres. Mais dans le RER qui me ramène à Paris, un bref échange d’amabilités entre voyageurs – dont certains n’entendaient peut-être pas faire partie de cette majorité qui voudrait tant vivre en paix – me rappelle au réel. Adieu feux de camp, bonjour Taser. C’est le propre des dimanches à la campagne (eussent-ils lieu un samedi) et ce qui fait leur enchantement – n’être qu’une parenthèse.