L’événement est d’une portée considérable : Ségolène Royal vient d’annoncer qu’elle allait prendre la présidence de Désirs d’avenir, en lieu et place de son proche Jean-Pierre Mignard, désormais rétrogradé, sans rire, au poste de « Président du Conseil Scientifique » dudit fan-club. Par ailleurs, Mme Royal a annoncé que « Désirs d’avenir » allait désormais se positionner non plus comme un club politique, mais comme une ONG. Une Organisation Non Gouvernementale ? Pourquoi pas, en effet, tant il semble avéré que Ségolène n’a jamais eu, n’a pas et n’aura jamais vocation à gouverner…

L’Afghane est-elle l’avenir de l’homme ?

On ne sait toujours pas qui, de Hamid Karzai ou Abdullah Abdullah, a remporté les élections présidentielles en Afghanistan, mais pour les femmes afghanes, il n’est pas sûr que cela fasse une différence.

Esclaves domestiques sous le régime des talibans, elles sont toujours soumises à la volonté de leur mari ou de leur père. La guerre, les embuscades meurtrières sur les marchés ont aggravé leur situation et elles représentent, aujourd’hui, avec les enfants, 75 % des réfugiés à la frontière. Rien d’étonnant, dans ces conditions, si 65 % des 50 000 veuves de Kaboul voient le suicide comme la seule issue pour échapper à la misère. L’immolation par le feu est de plus en plus fréquente.

Celles qui osent braver un tant soit peu l’autorité patriarcale ou religieuse le payent souvent de leur vie.

On aimerait que le sort de ces femmes, victimes de la folie impunie des fondamentalistes, fasse réfléchir toutes celles qui, « à poil sous leur burqa », revendiquent comme une liberté cette réclusion vestimentaire.

On se souvient de Laura Bush plaidant pour la guerre en Afghanistan afin, disait-elle, d’en finir avec l’oppression des femmes. Huit ans plus tard, la présence dans le pays de 100.000 soldats de la coalition n’a pas empêché le Parlement de « légaliser » la discrimination à l’encontre des femmes chiites qui représentent 15% environ de la population. Alors que la Constitution institue une égalité de principe entre hommes et femmes, cette loi qui dormait sous le turban autorise les chiites à appliquer un droit spécifique, issu de la charia, en matière familiale et personnelle. Entre autres gracieusetés, ce texte prévoit que si une femme refuse de satisfaire les demandes sexuelles de son mari, celui-ci a le droit de lui retirer tout soutien matériel, autrement dit de la laisser mourir de faim. La loi permet également à un violeur d’échapper à toutes poursuites s’il paye « le prix du sang » à la femme violée…Ou à sa famille. Dans El Pais, un Afghan rappelle que le Coran établit une progression dans l’exercice des droits de l’homme frustré : « D’abord, il peut arrêter de parler à sa femme, ensuite faire lit à part, puis, lui donner un avertissement, et enfin en dernier lieu, il lui est permis de la battre légèrement sans lui causer de blessure. »

Ouf ! Nous nous voila rassurés, les Afghans sont des sado-masos comme les autres.

Sous la pression des associations et des ONG, le président Karzai avait, dans un premier temps, demandé la révision de ce projet. Pourtant, cette loi « punitive » a été adoptée « sous la burqa » et publiée le 27 juillet dernier au Journal Officiel afghan. En somme le président a sacrifié les femmes aux fondamentalistes dont il espère ainsi s’attirer les bonnes grâces. Ne rien faire, ne rien dire quand tant de femmes sont menacées de mort parce qu’elles sont des femmes, c’est se rendre coupables de non-assistance à personnes en danger. Rappelons que le 12 août dernier, la députée Sitara Achikzai était sauvagement assassinée à Kandahar.

Et pourtant, deux des 41 candidats à la présidence étaient des candidates et 328 femmes se sont présentées aux élections provinciales. Malgré la fermeture de 650 bureaux de vote qui leur étaient destinés dans les zones pachtounes, malgré les attentats et les menaces, les Afghanes ont voté et pas seulement dans le nord. Parce qu’elles continuent à croire à une vie meilleure. Alors, oui, cher Marc Cohen, mieux vaut « ces magnifiques isoloirs individuels et portables » que pas de vote du tout.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui consiste à faire des soldats alliés des « partenaires » et non plus des « occupants », la nouvelle Administration américaine se prétend convaincue que les femmes peuvent jouer un rôle accru. D’où la création d’une unité totalement féminine, la « Female Engagement Team ». La mission de ces « G.I Jane » qui se conformeront aux normes islamiques (sous leur casque, elles auront la tête couverte) sera de gagner la sympathie des villageoises, en leur donnant des conseils d’hygiène et d’éducation. Bref, à défaut d’avoir su gagner le cœur des hommes, l’armée américaine s’emploiera-t-elle vraiment à conquérir celui des femmes ? On aimerait y croire. En attendant, peut-être faut-il, comme le poète afghan Atik Rahimi, s’en remettre à « Synge Sabour », la pierre de patience.

Dysortografik grave

Franssoua de Closé é tun fô simpa. Il â passait sa vy praufaissiaunel à kassé du sukre sûr le dau dé fonktiaunair. Il la aité trai maichan havec eux é lé za hacusé daitre dé fénéant. Franssoua de Closé, sété vréman les nemy achar nez de tou lé zarkaïsmes de lé tas provydanse. Ont pouvé se demendé doux venay une taile kolaire, kele blaiçurre secrête sa caché. Mintenen, grasse au Pouin, onsé. Franssoua de Closé été hune burne à lékolle en ortografe. Alaur com il é sélèbre, il veu se vangé é boussilé lé raigles paske l’aurtograf, cé kom lé fonctyonnair, cé tarkaïk é sa devré pas zaixisté. Voualà, sé tou.

La mort naturelle, c’est d’un démodé…

Décidément, ces temps-ci, le repos des défunts n’a rien d’éternel. Après la réécriture, à chaud, de la version officielle des causes du décès de Michael Jackson, c’est au tour de Brian Jones, décédé en 1969 d’être sur la sellette. Contrairement à ce qu’on pensait jusque-là, la noyade fatale du guitariste des Stones n’aurait peut-être rien d’accidentel, Scotland Yard, en tout cas va rouvrir l’enquête. En remontant encore plus loin, de nombreux experts bataillent pour reclassifier la mort de Marylin en assassinat et celle de Napoléon en empoisonnement. De là à ce qu’on apprenne, un de ces quatre qu’en vrai, si ça se trouve, Henri IV se serait suicidé…

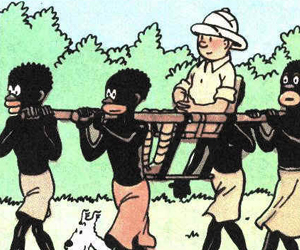

Tintin : on a marché sur la tête

Depuis 2007, une bataille judiciaire fait rage au pays de Tintin. Le plaignant, Bienvenu Mbutu, Congolais résidant en Belgique depuis 20 ans, déplore l’image « dégradante » et « offensante » dont souffrent les noirs du Congo et attaque, non pas feu son président et presque homonyme, mais la société Moulinsart qui exploite l’œuvre de Hergé, en l’occurrence Tintin au Congo.

Cette confrérie d’héritiers tintinophiles que j’imagine animée par des messieurs en costumes à carreaux et nœuds papillons, a pourtant rappelé les corrections apportées par l’auteur en 1946 à la deuxième édition du texte de 1931 et ses explications sur « les préjugés des milieux bourgeois dans lesquels il vivait » quand il créa les personnages de cette histoire.

Manifestement, ça ne suffit pas. Bienvenu est décidé à poursuivre son combat contre le racisme jusqu’au retrait du commerce de la BD parce que « pour les enfants qui lisent cet album, le Congo, c’est ça ». Pour les adultes qui lisent le journal, le Congo, c’est plutôt le désastre économique, la corruption, les guerres ethniques, les comptes en Suisse et les orphelins du sida après les années de règne du président à vie mort mais c’est sans doute moins préoccupant.

Après tout, la lutte contre les préjugés racistes doit commencer dès le plus jeune âge et il convient de dénoncer la BD quand elle abrite un tel poison.

L’avocat Gilbert Collard, qui ne risquait pas d’importer de Belgique l’humour et l’autodérision, a prévu d’être le fer de lance de cette croisade en France. L’exemple pourrait bien faire tache en Europe et les héritiers d’Uderzo et de Goscinny ont du souci à se faire pour Astérix chez les Belges, les Bretons, les Helvètes, les Hispaniques ou les Vikings. Quand aux tenants de la diversité, ils pourraient leur demander des comptes pour l’image « dégradante » et « offensante » que les dessinateurs s’attachent à coller album après album aux pirates cosmopolites.

Outre-Atlantique, dans cette Amérique qui a 20 ans d’avance sur la vieille Europe, la censure a frappé et la bibliothèque municipale de Brooklyn, à la suite de plaintes, a mis l’album jugé raciste sous clef, « consultable par des chercheurs et des lecteurs avisés ». Les blancs à chapeaux pointus n’y auront pas accès, les autres devront peut-être, pour obtenir leur carte de « lecteur avisé », jurer sur la Bible et la Constitution des Etats-Unis qu’ils sont purs de tout fantasme raciste sous le contrôle d’un détecteur de mensonges.

Cette résurrection de « l’enfer », ce placard qui enfermait jadis les œuvres interdites par l’église, a été saluée par le CRAN[1. Conseil représentatif des associations noires.] comme une sage décision et son président Patrick Lozès a préconisé que l’on ajoute à l’album un texte pédagogique pour éviter les poursuites judiciaires.

Faudra-t-il aussi obliger nos enfants à lire des textes pédagogiques sur les personnes de petite taille qui sont des humains comme les autres mais en plus petits avant de les laisser regarder Blanche-Neige et les sept nains ?

Je conseillerais bien à Bienvenu Mbutu d’arrêter de nous castafiorer mais en Etat de droit, les choses se passent autrement. Sous la menace des procès, la marque Banania a renoncé à sa mascotte. Pour l’instant, la société Moulinsart des ayants-droit d’Hergé tient bon et rappelle que « la lecture d’une BD de 1931 demande un minimum d’honnêteté intellectuelle pour être lue en étant replacée dans son contexte ».

Le CRAN, lui, précise que « l’ouvrage est lu par de jeunes esprits qui ne peuvent pas tous faire la part des choses entre la caricature et la réalité ». Le souci est louable mais on peut espérer que la diversité qui compose les classes permettra aux enfants les plus menacés de tomber dans le racisme dès la maternelle de s’apercevoir au premier coup d’œil que les caricatures du temps de mon grand-père n’ont plus aucun rapport avec la réalité d’aujourd’hui.

Le Congolais venu chez les Belges s’indigne parce dans Tintin au Congo, « on laisse penser que les noirs n’ont pas évolué ».

Reste à savoir qui, d’Hergé ou de Mobutu, laisse penser une chose pareille ?

Bienvenue en Afghanistan-sur-Mer

Les navigateurs arabes qui nommèrent Bab-el-Mandeb (« porte de la lamentation ») le détroit séparant Djibouti du Yémen ont été bien inspirés. Mais si les compagnons de Sinbad craignaient les dangers relatifs à la navigation, leurs successeurs contemporains redoutent d’autres périls, beaucoup plus politiques. Large d’une trentaine de kilomètres dans son point le plus étroit, devenu une artère importante du commerce mondial, ce couloir souffre d’un voisinage exécrable. Si l’instabilité chronique en Ethiopie/Erythrée et le chaos en Somalie sont assez bien connus, la situation de l’autre rive, pourtant aussi préoccupante, l’est beaucoup moins. Relativement discrète sur la scène internationale, la République arabe du Yémen (la dernière fois que le grand public en a entendu parler, c’était après la catastrophe aérienne d’un avion de la Yemenia) commence à présenter d’inquiétantes similitudes avec l’Afghanistan.

Le dernier des nombreux conflits qui secouent le Yémen depuis des lustres dure depuis déjà cinq ans. Avec plus de 120 000 personnes déplacées et des milliers de morts depuis 2004, on peut difficilement qualifier la rivalité entre le régime d’Ali Abdullah Saleh et les rebelles zaïdites (une forme du chiisme) du Nord de conflit larvé. La dernière offensive du gouvernement contre les rebelles, lancée il y a quelques semaines, a fait au moins cent morts et les réfugiés se comptent par milliers. Il s’agit de toute évidence d’une escalade dans la violence d’une guerre civile sans fin. Pourtant, en 2008, à la suite d’un accord signé avec les rebelles, Saleh avait déclaré le conflit « terminé ». Mais les rebelles, paraît-il, ont profité de la trêve pour renforcer leurs positions et grignoter celles du gouvernement de Sanaa. Comme en Afghanistan, cela s’est traduit par la neutralisation de toutes les formes de présence souveraine du gouvernement dans la région.

Pour comprendre la situation, il faut oublier que le drapeau du Yémen est hissé devant le siège des Nations-Unies et faire abstraction de termes comme « Etat » ou « nation ». Derrière les appellations des XIXe, XXe et XXIe siècles se cachent des clivages bien plus anciens. Si l’on se contente des dépêches AFP, on peut croire que les rebelles du Nord et leur leader Abdul-Malik al-Houthi, qui se réclament du chiisme, sont des clients de l’Iran. Sauf que, d’une part, le président Saleh est zaïdite (et donc chiite) lui aussi, et que d’autre part, dans le passé, il avait aidé les rebelles du Nord, ses ennemis d’aujourd’hui, à s’organiser et à s’armer quand il avait besoin d’eux pour contrebalancer d’autres forces dont la menace semblait à l’époque plus imminente. Autant dire que l’hypothèse d’un conflit religieux n’est pas très pertinente.

Oublions donc idéologies et obédiences religieuses. C’est une tout autre appartenance qui anime le conflit, car avant d’être zaïdite, Abdul-Malik, le chef rebelle, est un membre imminent du clan d’al-Houthi. Fort d’un dense réseau d’alliances, ce clan domine le nord montagneux du Yémen, position officiellement reconnue par Sanaa qui avait signé avec lui la trêve de 2008. Mais, sur le fond, rien n’a changé. Depuis des années, les al-Houthi construisent un Etat dans l’Etat. Ils ont pris le contrôle des mosquées et des établissements scolaires et sapent systématiquement la présence de l’Etat en proposant des services publics parallèles.

La religion est, certes, un élément important de l’échiquier yéménite, mais elle ne sert ici que de moyen de mobilisation et de ciment pour assurer la cohésion d’une kyrielle de tribus. Officiellement, la rébellion « chiite » dirigée par Abdul-Malik al-Houthi souhaite rétablir au Yémen le régime des imams, évincé par une révolution républicaine en 1962. Dans la réalité, les tribus qui soutiennent les al-Houthi cherchent à réinstaller un système de gouvernance « à l’afghane », un réseau d’alliances entre potentats locaux plus ou moins autonomes. Dans le cadre d’un tel système politique, un « pouvoir central » ne pourrait rien espérer de mieux que le respect des apparences, autrement dit une soumission toute protocolaire, à condition de ne pas trop s’aventurer – ni d’entreprendre quoi que ce soit – en dehors de sa capitale.

Le président Ali Abdullah Saleh, 67 ans, qui se positionne comme l’homme providentiel garant de la stabilité, ne veut pourtant pas de ce « retour en arrière » vers le chaos tribalo-clanique. Cela pourrait non seulement remettre en cause son règne, mais plus encore celui de son fils, commandant en chef de la garde présidentielle – poste-clé, car les deux prédécesseurs de Saleh ont été assassinés. Les al-Houthi profitent sans doute de ce début de transition de pouvoir pour faire monter les enchères en provoquant une sorte de guerre de succession.

Malheureusement, ce genre de géopolitique de l’an Mil – guéguerre incessante entre baronnies – a une fâcheuse tendance à déborder en dehors des frontières. Comme en Afghanistan, en Somalie et, de plus en plus, au Pakistan, ces régions tribales quasi autonomes sont autant de terreaux fertiles pour le phénomène que l’on désigne, depuis le 11 septembre 2001, par le nom « Al-Qaïda ». Dans les zones d’ombre où se côtoient modernité et toute sorte d’archaïsmes se distille le mélange explosif des frustrations et de moyens d’actions sophistiqués. En octobre 2000, l’attaque contre le navire de guerre USS Cole au large du port d’Aden, qui a coûté la vie à 17 marins américains, a révélé le potentiel explosif de la situation au Yémen. Presque une décennie plus tard et malgré un bilan opérationnel impressionnant, les Etats-Unis ne sont pas au bout de leurs peines. L’affaiblissement de Saleh n’améliorera pas les choses.

Contrairement à la situation en « Afpak » (Afghanistan et Pakistan), les troubles que connaît le Yemen peuvent difficilement être imputés à une intolérable ingérence étrangère. Depuis des décennies, les grandes puissances ont laissé les Yéménites gérer leurs affaires. L’unification du Nord et du Sud en 1990, dont Saleh fut l’artisan, semblait être de bon augure, mais le bourbier yéménite reste à la fois dangereux et ingérable. Dans un entretien donné en juin 2008 au chef du bureau du New York Times à Beyrouth, le président Saleh a comparé la gouvernance du Yémen à une danse avec des serpents. Au début de la décennie, la CIA a dû descendre dans l’arène, mais son succès mitigé fait craindre que d’autres acteurs occidentaux soient aspirés par le tourbillon de cette valse infernale.

La longue nuit du mort-vivant

Ayant passé plus d’une année, entre 2004 et 2006 à étudier l’itinéraire militaire et politique d’Ariel Sharon pour les besoins d’une biographie écrite, puis filmée, je suis régulièrement interpellé par mes amis et connaissances : « Au fait, il en est où ? »

Ma présence fait ressurgir dans leur esprit la figure d’un dirigeant politique dont ils ne savent plus bien dans quelle case de leur mémoire ils doivent le ranger, celle des morts ou celle des vivants. Cela fait maintenant trois ans et neuf mois qu’une hémorragie cérébrale frappait le premier ministre d’Israël, le plongeant dans un coma dont il n’est pas encore sorti. Cette situation n’est pas exceptionnelle : on a vu des comas se prolonger pendant des dizaines d’années, et même, il y a deux ans, un Polonais recouvrer la conscience après dix-neuf années de vie végétative.

Mais c’est la première fois, dans l’Histoire qu’un dirigeant politique de première importance se trouve dans cette situation : politiquement mort mais physiologiquement vivant. On discute de son héritage, en le glorifiant ou en le critiquant, mais il n’est pas possible de lui accorder le statut de ses prédécesseurs disparus : il n’est pas question de baptiser de son nom des rues ou des établissements publics, ou d’organiser des colloques universitaires sur son action.

Ariel Sharon poireaute donc dans l’antichambre de la gloire posthume, tombant peu à peu dans l’oubli de ses concitoyens, qui ont eu d’autres sujets de préoccupation que le sort de leur ancien Premier ministre. La guerre du Liban, celle de Gaza, et la menace nucléaire iranienne suffisent à alimenter les conversations et les colonnes des journaux, qui ont cessé de se préoccuper d’un homme de 81 ans, pensionnaire du centre spécialisé pour victimes d’AVC tombés dans le coma de l’hôpital Tel Hashomer de Tel Aviv.

S’agit-il, en l’occurrence d’une forme d’acharnement thérapeutique dont la famille et les médecins porteraient la responsabilité ? Non, si l’on en croit la journaliste médicale du Figaro, Martine Perez, elle même médecin, qui a eu des contacts avec ses collègues israéliens en charge du cas Sharon. En effet, s’il a bien perdu conscience, l’illustre patient respire sans avoir besoin d’un appareillage spécial. Il répondrait également à des stimulations, et les membres sa famille estiment qu’il est sensible à leur présence, notamment lors de la visite de ses petits-enfants. Les mêmes médecins estiment néanmoins que l’hypothèse d’une sortie du coma d’un patient de cet âge, ayant subi de lésions du cerveau de cette ampleur est hautement improbable, et que même si elle devait survenir, elle laisserait Sharon dans un état proche du légume…

On comprend dès lors que la mort ne peut survenir, pour autant qu’une autre maladie ne se charge pas d’écrire le mot fin, que par un processus d’euthanasie active, qui n’est pas plus autorisé par la loi israélienne que par la loi française.

On sait parler des vivants et des morts illustres. On écrit soit un portrait, soit une nécrologie. Mais on n’a pas encore trouvé la manière de traiter le cas de ceux qui se trouvent dans l’entre-deux. Lorsqu’elle surviendra, la mort d’Ariel Sharon ne fera guère lever que la moitié d’un sourcil d’un rédacteur en chef de permanence…

Quant au peuple, il s’est déjà manifesté par une blague qui circule en Israël. Un beau matin, Ariel Sharon ouvre les yeux et découvre son environnement hospitalier. Il hèle une infirmière, et lui demande de lui expliquer pour quelle raison il se trouve là, et de lui raconter ce qui s’est passé depuis sa perte de conscience. L’infirmière s’exécute, soucieuse de ne pas brusquer un patient fragile. Elle lui raconte d’une voix douce les événements politiques qui sont survenus depuis son accident cérébral : l’ascension, puis la chute de son protégé Ehoud Olmert, les ratés de la guerre du Liban en 2006, le pilonnage de la région de son ranch par les roquettes du Hamas, la victoire électorale de son vieux rival Netanyahou…

Sharon, les yeux mi-clos, médite quelques instants, puis dit à l’infirmière : « Remettez-moi dans le coma ! »

Idée fisc

Cet été, alors que je prenais un petit déjeuner à la terrasse d’un café face à la Méditerranée (car je ne vais plus à la mer en Normandie depuis que je n’ai plus de parapluie assorti à mon maillot de bain), j’écoutais d’une oreille le son d’une télé sorti de derrière le bar.

Une chaîne régionale avec un journaliste à accent qui vous confirme que vous êtes en vacances quelle que soit la période de l’année et qu’on a du mal à prendre au sérieux même s’il vous annonce un génocide au Kosovo diffusait un reportage sur les économies d’énergie.

Ça ne se passait pas en Corse où les indigènes ont, de réputation, dépassé en la matière toutes les normes, non pas environnementales mais comportementales, mais dans une autre province où la misère est moins pénible au soleil.

Pourtant, le reportage racontait l’histoire d’un type, un pauvre décrit par la voix off comme étant en rupture avec le monde du travail, le pauvre, qui habitait une maison mal isolée et dont les revenus allocatifs étaient sérieusement entamés par ses dépenses de chauffage.

Je n’avais que le son de l’histoire et l’image de la mer d’un bleu qui me demandait pourquoi j’avais foutu un jour les pieds en Normandie. J’appris donc en l’entendant mais sans le voir que ce monsieur, qui avait obtenu tout ce qu’on peut obtenir d’aides à l’économie d’énergie sous forme de subventions de la commune, du département, de la région, de l’Etat et de l’Europe, mais à qui l’ONU avait peut être dit : « Va te faire foutre, OK ? », était désormais (et là, la phrase est authentique) « condamné à se débrouiller tout seul » pour finir ses travaux d’isolation.

Là, j’ai du m’immobiliser un instant pour savoir si j’avais bien entendu parce que ma madeleine en a profité pour disparaître dans mon café au lait. Mon esprit est parti explorer la quatrième dimension et je me suis vu comme je vous vois ouvrir un courrier du centre des impôts qui m’informait que dorénavant, mon nom ne figurait plus sur les listes de contribuables, qu’ils n’avaient plus rien à attendre de moi et que j’étais condamné à me débrouiller tout seul.

Comme dans les films à effets spéciaux, J’ai vu le décor changer autour de moi à toute vitesse et je me suis retrouvé devant un huissier, signant une ordonnance de justice à la requête des caisses de cotisations diverses et variées m’annonçant qu’à ce jour, jusqu’à nouvel ordre et sans autre forme de procès, j’étais dispensé de prélèvements et condamné à me débrouiller tout seul.

Puis je suis revenu dans le monde réel et j’ai du repêcher ma madeleine tout seul.

Le pauvre est retourné à son anonymat, condamné à affronter les rigueurs d’un hiver mal subventionné et un autre a pris le relais pour un quart d’heure de célébrité.

Le deuxième sujet du reportage parlait d’usine en grève je ne sais où, depuis je ne sais quand et je ne sais pas pour quoi, (c’est pas du boulot, je sais mais j’étais en vacances alors ça va !). J’ai juste retenu la phrase d’un syndicaliste qui réclamait ou avait obtenu « dix ans de salaire pour pouvoir se retourner ».

Ces mots qui auraient pu sortir de la bouche d’un vulgaire patron du CAC 40 ont sérieusement ébranlés mes illusions sur la dignité de la classe ouvrière. J’ai trouvé que ça faisait cher la volte-face. Je me suis dit qu’avec dix ans de salaire, je ne me contenterais pas de tourner les talons. Je commencerai par écrire au centre des impôts et aux caisses d’artisans pour les condamner à se débrouiller tout seuls – en tout cas sans moi. Et je disparaîtrai.

Peut être qu’avec le pognon me viendront des goûts de nouveau riche et que je me retirerai dans une ile avec des gardes du corps et des putes, quoique je n’ai aucune idée des tarifs.

Peut être qu’après m’être renseigné, je m’achèterai plutôt un chapeau et une sacoche en cuir comme Kwaï Chang Ken et que j’irai de ville en ville pour réparer les injustices.

En tout cas, j’ai sérieusement envisagé de rester en vacances et de ne pas me remettre au boulot.

Primaires ? Complètement primaires !

L’idée d’organiser des primaires à l’américaine pour sélectionner un candidat dont on ne sait pas encore s’il représentera seulement les socialistes ou un ensemble plus vaste aux contours incertains semble bien faire son chemin. Accompagnée par Libération, pour qui tout ce qui singe la gauche américaine est marqué par un sceau sexy, relayé dans les autres médias, débattu à la radio et à la télé, cette idée, pourtant, est une idée idiote et dangereuse.

Idiote parce que, d’abord, nous ne sommes pas des Américains. D’ailleurs, l’expérience de la gauche italienne, elle aussi ensorcelée par le modèle étatsunien, ne devrait pas nous encourager. En 2006, cela aboutit à sélectionner Romano Prodi, le Bayrou de la Botte, qui remporta l’élection. Bonjour la Gauche ! Et la dernière fois, cela s’est terminé par le retour de Berlusconi.

Idiote, aussi, parce que, lorsque Charles Pasqua lança l’idée en 1993 pour éviter un nouveau duel Chirac-VGE, il pensait surtout à lui-même. Tout le monde faisait semblant d’approuver parce que personne ne voulait apparaître comme un briseur d’union mais en fait, tout le monde s’en fichait et savait que, dès qu’on passerait au détail, le projet exploserait en vol. De ce fait, il n’y eut pas de primaires, et un duel qui opposa Chirac à ….Balladur, finalement soutenu par Charles Pasqua.

Idiote, enfin, parce qu’il existe déjà un système de primaires. Cela s’appelle exactement « Premier tour de l’élection présidentielle ». Rappelons en effet que les Américains ont un scrutin à un tour seulement. Les primaires américaines ainsi que le bipartisme du système politique sont nés de cette situation. C’est là que de l’idiotie, on passe allègrement à la dangerosité.

Car en effet, si on organise des primaires dans un bloc, puis dans le second lorsqu’il faudra en 2017 pour régler la guerre de succession sarkozienne, les apprenti-sorciers comme Jean-Pierre Raffarin qui proposent l’adoption du scrutin majoritaire à un tour pourraient sauter de joie. Il s’agirait, ni plus ni moins, d’une privatisation du premier tour des élections [1. Car, dans ce cas, on voit mal comment l’élection présidentielle demeurerait la seule concernée par cette évolution]. On délèguerait aux partis politiques, en tous cas aux deux principaux, le soin de sélectionner des candidats qui s’affronteraient dans un tour unique.

Evidemment, ces primaires mobiliseraient beaucoup moins les électeurs qu’un premier tour d’élection présidentielle. Elles donneraient davantage encore la prime aux candidats pouvant lever du pognon, comme Obama [2. Après Valls, le Catalan, qui se voyait en Obama français promu par un tel système, on nous apprend que c’est au tour de Christiane Taubira de rêver à son tour.] a su le faire. Le bipartisme remplacerait le multipartisme bipolarisé. Cette évolution serait catastrophique car contraire à la culture politique française.

Il faut donc espérer que rien ne sortira de tout cela et que cette idée folle et dangereuse ne verra pas le début d’une application. Pour la France. Et pour la Gauche, aussi. Celle-ci gagnerait davantage à hâter sa recomposition, aussitôt après son échec programmé aux prochaines régionales. Marchant sur deux pieds, l’un allant du MoDem à l’écologie en passant par les sociaux-démocrates et l’autre englobant Front de Gauche, Hamonistes et Chevènementistes, elle pourrait avoir deux candidats ratissant large avant un rassemblement au second tour. C’est la seule manière pour elle de faire tomber Nicolas Sarkozy.

Et vous trouvez ça drôle ?

J’ai reçu par mail le communiqué suivant. Par déontologie, et par paresse, je vous en livre le début in extenso :

« Ce dimanche 30 août, des centaines de personnes partageront un éclat de rire (presque) improvisé à l’occasion d’une immense FLASHMOB qui aura lieu à 16h30 en plein cœur de Paris. Le principe : Rassembler un maximum de personnes dans un lieu très fréquenté de Paris afin qu’elles rient ensemble pendant 1 minute pour faire taire le racisme. Comment ça se passe ? Après une séance d’explication et d’organisation, les participants se retrouvent sur le lieu de performance. Chacun se promène l’air de rien.

Au premier signal sonore, tout le monde se « freeze » dans sa position et plus personne ne bouge pendant 30 secondes. Puis, au second signal, tout le monde se met à rire passionnément, convulsivement, exagérément… et ce pendant 30 secondes.

Des comédiens se cacheront parmi la foule et aideront les participants à extérioriser leur rire le plus sonore. Le but du jeu : surprendre les passants grâce à l’effet de masse et délivrer un message positif. Pourquoi cette Flashmob ? Cette performance est organisée dans le cadre de la soirée « Rire Ensemble : un spectacle contre le racisme ». » Fin de citation.

Et, si vous voulez mon avis, c’est vrai qu’il y a de quoi rigoler…

Ségolène bientôt présidente ?

L’événement est d’une portée considérable : Ségolène Royal vient d’annoncer qu’elle allait prendre la présidence de Désirs d’avenir, en lieu et place de son proche Jean-Pierre Mignard, désormais rétrogradé, sans rire, au poste de « Président du Conseil Scientifique » dudit fan-club. Par ailleurs, Mme Royal a annoncé que « Désirs d’avenir » allait désormais se positionner non plus comme un club politique, mais comme une ONG. Une Organisation Non Gouvernementale ? Pourquoi pas, en effet, tant il semble avéré que Ségolène n’a jamais eu, n’a pas et n’aura jamais vocation à gouverner…

L’Afghane est-elle l’avenir de l’homme ?

On ne sait toujours pas qui, de Hamid Karzai ou Abdullah Abdullah, a remporté les élections présidentielles en Afghanistan, mais pour les femmes afghanes, il n’est pas sûr que cela fasse une différence.

Esclaves domestiques sous le régime des talibans, elles sont toujours soumises à la volonté de leur mari ou de leur père. La guerre, les embuscades meurtrières sur les marchés ont aggravé leur situation et elles représentent, aujourd’hui, avec les enfants, 75 % des réfugiés à la frontière. Rien d’étonnant, dans ces conditions, si 65 % des 50 000 veuves de Kaboul voient le suicide comme la seule issue pour échapper à la misère. L’immolation par le feu est de plus en plus fréquente.

Celles qui osent braver un tant soit peu l’autorité patriarcale ou religieuse le payent souvent de leur vie.

On aimerait que le sort de ces femmes, victimes de la folie impunie des fondamentalistes, fasse réfléchir toutes celles qui, « à poil sous leur burqa », revendiquent comme une liberté cette réclusion vestimentaire.

On se souvient de Laura Bush plaidant pour la guerre en Afghanistan afin, disait-elle, d’en finir avec l’oppression des femmes. Huit ans plus tard, la présence dans le pays de 100.000 soldats de la coalition n’a pas empêché le Parlement de « légaliser » la discrimination à l’encontre des femmes chiites qui représentent 15% environ de la population. Alors que la Constitution institue une égalité de principe entre hommes et femmes, cette loi qui dormait sous le turban autorise les chiites à appliquer un droit spécifique, issu de la charia, en matière familiale et personnelle. Entre autres gracieusetés, ce texte prévoit que si une femme refuse de satisfaire les demandes sexuelles de son mari, celui-ci a le droit de lui retirer tout soutien matériel, autrement dit de la laisser mourir de faim. La loi permet également à un violeur d’échapper à toutes poursuites s’il paye « le prix du sang » à la femme violée…Ou à sa famille. Dans El Pais, un Afghan rappelle que le Coran établit une progression dans l’exercice des droits de l’homme frustré : « D’abord, il peut arrêter de parler à sa femme, ensuite faire lit à part, puis, lui donner un avertissement, et enfin en dernier lieu, il lui est permis de la battre légèrement sans lui causer de blessure. »

Ouf ! Nous nous voila rassurés, les Afghans sont des sado-masos comme les autres.

Sous la pression des associations et des ONG, le président Karzai avait, dans un premier temps, demandé la révision de ce projet. Pourtant, cette loi « punitive » a été adoptée « sous la burqa » et publiée le 27 juillet dernier au Journal Officiel afghan. En somme le président a sacrifié les femmes aux fondamentalistes dont il espère ainsi s’attirer les bonnes grâces. Ne rien faire, ne rien dire quand tant de femmes sont menacées de mort parce qu’elles sont des femmes, c’est se rendre coupables de non-assistance à personnes en danger. Rappelons que le 12 août dernier, la députée Sitara Achikzai était sauvagement assassinée à Kandahar.

Et pourtant, deux des 41 candidats à la présidence étaient des candidates et 328 femmes se sont présentées aux élections provinciales. Malgré la fermeture de 650 bureaux de vote qui leur étaient destinés dans les zones pachtounes, malgré les attentats et les menaces, les Afghanes ont voté et pas seulement dans le nord. Parce qu’elles continuent à croire à une vie meilleure. Alors, oui, cher Marc Cohen, mieux vaut « ces magnifiques isoloirs individuels et portables » que pas de vote du tout.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui consiste à faire des soldats alliés des « partenaires » et non plus des « occupants », la nouvelle Administration américaine se prétend convaincue que les femmes peuvent jouer un rôle accru. D’où la création d’une unité totalement féminine, la « Female Engagement Team ». La mission de ces « G.I Jane » qui se conformeront aux normes islamiques (sous leur casque, elles auront la tête couverte) sera de gagner la sympathie des villageoises, en leur donnant des conseils d’hygiène et d’éducation. Bref, à défaut d’avoir su gagner le cœur des hommes, l’armée américaine s’emploiera-t-elle vraiment à conquérir celui des femmes ? On aimerait y croire. En attendant, peut-être faut-il, comme le poète afghan Atik Rahimi, s’en remettre à « Synge Sabour », la pierre de patience.

Dysortografik grave

Franssoua de Closé é tun fô simpa. Il â passait sa vy praufaissiaunel à kassé du sukre sûr le dau dé fonktiaunair. Il la aité trai maichan havec eux é lé za hacusé daitre dé fénéant. Franssoua de Closé, sété vréman les nemy achar nez de tou lé zarkaïsmes de lé tas provydanse. Ont pouvé se demendé doux venay une taile kolaire, kele blaiçurre secrête sa caché. Mintenen, grasse au Pouin, onsé. Franssoua de Closé été hune burne à lékolle en ortografe. Alaur com il é sélèbre, il veu se vangé é boussilé lé raigles paske l’aurtograf, cé kom lé fonctyonnair, cé tarkaïk é sa devré pas zaixisté. Voualà, sé tou.

La mort naturelle, c’est d’un démodé…

Décidément, ces temps-ci, le repos des défunts n’a rien d’éternel. Après la réécriture, à chaud, de la version officielle des causes du décès de Michael Jackson, c’est au tour de Brian Jones, décédé en 1969 d’être sur la sellette. Contrairement à ce qu’on pensait jusque-là, la noyade fatale du guitariste des Stones n’aurait peut-être rien d’accidentel, Scotland Yard, en tout cas va rouvrir l’enquête. En remontant encore plus loin, de nombreux experts bataillent pour reclassifier la mort de Marylin en assassinat et celle de Napoléon en empoisonnement. De là à ce qu’on apprenne, un de ces quatre qu’en vrai, si ça se trouve, Henri IV se serait suicidé…

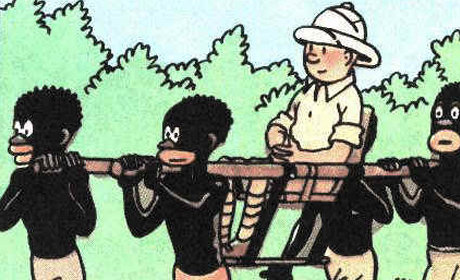

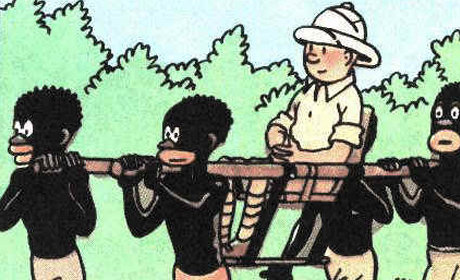

Tintin : on a marché sur la tête

Depuis 2007, une bataille judiciaire fait rage au pays de Tintin. Le plaignant, Bienvenu Mbutu, Congolais résidant en Belgique depuis 20 ans, déplore l’image « dégradante » et « offensante » dont souffrent les noirs du Congo et attaque, non pas feu son président et presque homonyme, mais la société Moulinsart qui exploite l’œuvre de Hergé, en l’occurrence Tintin au Congo.

Cette confrérie d’héritiers tintinophiles que j’imagine animée par des messieurs en costumes à carreaux et nœuds papillons, a pourtant rappelé les corrections apportées par l’auteur en 1946 à la deuxième édition du texte de 1931 et ses explications sur « les préjugés des milieux bourgeois dans lesquels il vivait » quand il créa les personnages de cette histoire.

Manifestement, ça ne suffit pas. Bienvenu est décidé à poursuivre son combat contre le racisme jusqu’au retrait du commerce de la BD parce que « pour les enfants qui lisent cet album, le Congo, c’est ça ». Pour les adultes qui lisent le journal, le Congo, c’est plutôt le désastre économique, la corruption, les guerres ethniques, les comptes en Suisse et les orphelins du sida après les années de règne du président à vie mort mais c’est sans doute moins préoccupant.

Après tout, la lutte contre les préjugés racistes doit commencer dès le plus jeune âge et il convient de dénoncer la BD quand elle abrite un tel poison.

L’avocat Gilbert Collard, qui ne risquait pas d’importer de Belgique l’humour et l’autodérision, a prévu d’être le fer de lance de cette croisade en France. L’exemple pourrait bien faire tache en Europe et les héritiers d’Uderzo et de Goscinny ont du souci à se faire pour Astérix chez les Belges, les Bretons, les Helvètes, les Hispaniques ou les Vikings. Quand aux tenants de la diversité, ils pourraient leur demander des comptes pour l’image « dégradante » et « offensante » que les dessinateurs s’attachent à coller album après album aux pirates cosmopolites.

Outre-Atlantique, dans cette Amérique qui a 20 ans d’avance sur la vieille Europe, la censure a frappé et la bibliothèque municipale de Brooklyn, à la suite de plaintes, a mis l’album jugé raciste sous clef, « consultable par des chercheurs et des lecteurs avisés ». Les blancs à chapeaux pointus n’y auront pas accès, les autres devront peut-être, pour obtenir leur carte de « lecteur avisé », jurer sur la Bible et la Constitution des Etats-Unis qu’ils sont purs de tout fantasme raciste sous le contrôle d’un détecteur de mensonges.

Cette résurrection de « l’enfer », ce placard qui enfermait jadis les œuvres interdites par l’église, a été saluée par le CRAN[1. Conseil représentatif des associations noires.] comme une sage décision et son président Patrick Lozès a préconisé que l’on ajoute à l’album un texte pédagogique pour éviter les poursuites judiciaires.

Faudra-t-il aussi obliger nos enfants à lire des textes pédagogiques sur les personnes de petite taille qui sont des humains comme les autres mais en plus petits avant de les laisser regarder Blanche-Neige et les sept nains ?

Je conseillerais bien à Bienvenu Mbutu d’arrêter de nous castafiorer mais en Etat de droit, les choses se passent autrement. Sous la menace des procès, la marque Banania a renoncé à sa mascotte. Pour l’instant, la société Moulinsart des ayants-droit d’Hergé tient bon et rappelle que « la lecture d’une BD de 1931 demande un minimum d’honnêteté intellectuelle pour être lue en étant replacée dans son contexte ».

Le CRAN, lui, précise que « l’ouvrage est lu par de jeunes esprits qui ne peuvent pas tous faire la part des choses entre la caricature et la réalité ». Le souci est louable mais on peut espérer que la diversité qui compose les classes permettra aux enfants les plus menacés de tomber dans le racisme dès la maternelle de s’apercevoir au premier coup d’œil que les caricatures du temps de mon grand-père n’ont plus aucun rapport avec la réalité d’aujourd’hui.

Le Congolais venu chez les Belges s’indigne parce dans Tintin au Congo, « on laisse penser que les noirs n’ont pas évolué ».

Reste à savoir qui, d’Hergé ou de Mobutu, laisse penser une chose pareille ?

Bienvenue en Afghanistan-sur-Mer

Les navigateurs arabes qui nommèrent Bab-el-Mandeb (« porte de la lamentation ») le détroit séparant Djibouti du Yémen ont été bien inspirés. Mais si les compagnons de Sinbad craignaient les dangers relatifs à la navigation, leurs successeurs contemporains redoutent d’autres périls, beaucoup plus politiques. Large d’une trentaine de kilomètres dans son point le plus étroit, devenu une artère importante du commerce mondial, ce couloir souffre d’un voisinage exécrable. Si l’instabilité chronique en Ethiopie/Erythrée et le chaos en Somalie sont assez bien connus, la situation de l’autre rive, pourtant aussi préoccupante, l’est beaucoup moins. Relativement discrète sur la scène internationale, la République arabe du Yémen (la dernière fois que le grand public en a entendu parler, c’était après la catastrophe aérienne d’un avion de la Yemenia) commence à présenter d’inquiétantes similitudes avec l’Afghanistan.

Le dernier des nombreux conflits qui secouent le Yémen depuis des lustres dure depuis déjà cinq ans. Avec plus de 120 000 personnes déplacées et des milliers de morts depuis 2004, on peut difficilement qualifier la rivalité entre le régime d’Ali Abdullah Saleh et les rebelles zaïdites (une forme du chiisme) du Nord de conflit larvé. La dernière offensive du gouvernement contre les rebelles, lancée il y a quelques semaines, a fait au moins cent morts et les réfugiés se comptent par milliers. Il s’agit de toute évidence d’une escalade dans la violence d’une guerre civile sans fin. Pourtant, en 2008, à la suite d’un accord signé avec les rebelles, Saleh avait déclaré le conflit « terminé ». Mais les rebelles, paraît-il, ont profité de la trêve pour renforcer leurs positions et grignoter celles du gouvernement de Sanaa. Comme en Afghanistan, cela s’est traduit par la neutralisation de toutes les formes de présence souveraine du gouvernement dans la région.

Pour comprendre la situation, il faut oublier que le drapeau du Yémen est hissé devant le siège des Nations-Unies et faire abstraction de termes comme « Etat » ou « nation ». Derrière les appellations des XIXe, XXe et XXIe siècles se cachent des clivages bien plus anciens. Si l’on se contente des dépêches AFP, on peut croire que les rebelles du Nord et leur leader Abdul-Malik al-Houthi, qui se réclament du chiisme, sont des clients de l’Iran. Sauf que, d’une part, le président Saleh est zaïdite (et donc chiite) lui aussi, et que d’autre part, dans le passé, il avait aidé les rebelles du Nord, ses ennemis d’aujourd’hui, à s’organiser et à s’armer quand il avait besoin d’eux pour contrebalancer d’autres forces dont la menace semblait à l’époque plus imminente. Autant dire que l’hypothèse d’un conflit religieux n’est pas très pertinente.

Oublions donc idéologies et obédiences religieuses. C’est une tout autre appartenance qui anime le conflit, car avant d’être zaïdite, Abdul-Malik, le chef rebelle, est un membre imminent du clan d’al-Houthi. Fort d’un dense réseau d’alliances, ce clan domine le nord montagneux du Yémen, position officiellement reconnue par Sanaa qui avait signé avec lui la trêve de 2008. Mais, sur le fond, rien n’a changé. Depuis des années, les al-Houthi construisent un Etat dans l’Etat. Ils ont pris le contrôle des mosquées et des établissements scolaires et sapent systématiquement la présence de l’Etat en proposant des services publics parallèles.

La religion est, certes, un élément important de l’échiquier yéménite, mais elle ne sert ici que de moyen de mobilisation et de ciment pour assurer la cohésion d’une kyrielle de tribus. Officiellement, la rébellion « chiite » dirigée par Abdul-Malik al-Houthi souhaite rétablir au Yémen le régime des imams, évincé par une révolution républicaine en 1962. Dans la réalité, les tribus qui soutiennent les al-Houthi cherchent à réinstaller un système de gouvernance « à l’afghane », un réseau d’alliances entre potentats locaux plus ou moins autonomes. Dans le cadre d’un tel système politique, un « pouvoir central » ne pourrait rien espérer de mieux que le respect des apparences, autrement dit une soumission toute protocolaire, à condition de ne pas trop s’aventurer – ni d’entreprendre quoi que ce soit – en dehors de sa capitale.

Le président Ali Abdullah Saleh, 67 ans, qui se positionne comme l’homme providentiel garant de la stabilité, ne veut pourtant pas de ce « retour en arrière » vers le chaos tribalo-clanique. Cela pourrait non seulement remettre en cause son règne, mais plus encore celui de son fils, commandant en chef de la garde présidentielle – poste-clé, car les deux prédécesseurs de Saleh ont été assassinés. Les al-Houthi profitent sans doute de ce début de transition de pouvoir pour faire monter les enchères en provoquant une sorte de guerre de succession.

Malheureusement, ce genre de géopolitique de l’an Mil – guéguerre incessante entre baronnies – a une fâcheuse tendance à déborder en dehors des frontières. Comme en Afghanistan, en Somalie et, de plus en plus, au Pakistan, ces régions tribales quasi autonomes sont autant de terreaux fertiles pour le phénomène que l’on désigne, depuis le 11 septembre 2001, par le nom « Al-Qaïda ». Dans les zones d’ombre où se côtoient modernité et toute sorte d’archaïsmes se distille le mélange explosif des frustrations et de moyens d’actions sophistiqués. En octobre 2000, l’attaque contre le navire de guerre USS Cole au large du port d’Aden, qui a coûté la vie à 17 marins américains, a révélé le potentiel explosif de la situation au Yémen. Presque une décennie plus tard et malgré un bilan opérationnel impressionnant, les Etats-Unis ne sont pas au bout de leurs peines. L’affaiblissement de Saleh n’améliorera pas les choses.

Contrairement à la situation en « Afpak » (Afghanistan et Pakistan), les troubles que connaît le Yemen peuvent difficilement être imputés à une intolérable ingérence étrangère. Depuis des décennies, les grandes puissances ont laissé les Yéménites gérer leurs affaires. L’unification du Nord et du Sud en 1990, dont Saleh fut l’artisan, semblait être de bon augure, mais le bourbier yéménite reste à la fois dangereux et ingérable. Dans un entretien donné en juin 2008 au chef du bureau du New York Times à Beyrouth, le président Saleh a comparé la gouvernance du Yémen à une danse avec des serpents. Au début de la décennie, la CIA a dû descendre dans l’arène, mais son succès mitigé fait craindre que d’autres acteurs occidentaux soient aspirés par le tourbillon de cette valse infernale.

La longue nuit du mort-vivant

Ayant passé plus d’une année, entre 2004 et 2006 à étudier l’itinéraire militaire et politique d’Ariel Sharon pour les besoins d’une biographie écrite, puis filmée, je suis régulièrement interpellé par mes amis et connaissances : « Au fait, il en est où ? »

Ma présence fait ressurgir dans leur esprit la figure d’un dirigeant politique dont ils ne savent plus bien dans quelle case de leur mémoire ils doivent le ranger, celle des morts ou celle des vivants. Cela fait maintenant trois ans et neuf mois qu’une hémorragie cérébrale frappait le premier ministre d’Israël, le plongeant dans un coma dont il n’est pas encore sorti. Cette situation n’est pas exceptionnelle : on a vu des comas se prolonger pendant des dizaines d’années, et même, il y a deux ans, un Polonais recouvrer la conscience après dix-neuf années de vie végétative.

Mais c’est la première fois, dans l’Histoire qu’un dirigeant politique de première importance se trouve dans cette situation : politiquement mort mais physiologiquement vivant. On discute de son héritage, en le glorifiant ou en le critiquant, mais il n’est pas possible de lui accorder le statut de ses prédécesseurs disparus : il n’est pas question de baptiser de son nom des rues ou des établissements publics, ou d’organiser des colloques universitaires sur son action.

Ariel Sharon poireaute donc dans l’antichambre de la gloire posthume, tombant peu à peu dans l’oubli de ses concitoyens, qui ont eu d’autres sujets de préoccupation que le sort de leur ancien Premier ministre. La guerre du Liban, celle de Gaza, et la menace nucléaire iranienne suffisent à alimenter les conversations et les colonnes des journaux, qui ont cessé de se préoccuper d’un homme de 81 ans, pensionnaire du centre spécialisé pour victimes d’AVC tombés dans le coma de l’hôpital Tel Hashomer de Tel Aviv.

S’agit-il, en l’occurrence d’une forme d’acharnement thérapeutique dont la famille et les médecins porteraient la responsabilité ? Non, si l’on en croit la journaliste médicale du Figaro, Martine Perez, elle même médecin, qui a eu des contacts avec ses collègues israéliens en charge du cas Sharon. En effet, s’il a bien perdu conscience, l’illustre patient respire sans avoir besoin d’un appareillage spécial. Il répondrait également à des stimulations, et les membres sa famille estiment qu’il est sensible à leur présence, notamment lors de la visite de ses petits-enfants. Les mêmes médecins estiment néanmoins que l’hypothèse d’une sortie du coma d’un patient de cet âge, ayant subi de lésions du cerveau de cette ampleur est hautement improbable, et que même si elle devait survenir, elle laisserait Sharon dans un état proche du légume…

On comprend dès lors que la mort ne peut survenir, pour autant qu’une autre maladie ne se charge pas d’écrire le mot fin, que par un processus d’euthanasie active, qui n’est pas plus autorisé par la loi israélienne que par la loi française.

On sait parler des vivants et des morts illustres. On écrit soit un portrait, soit une nécrologie. Mais on n’a pas encore trouvé la manière de traiter le cas de ceux qui se trouvent dans l’entre-deux. Lorsqu’elle surviendra, la mort d’Ariel Sharon ne fera guère lever que la moitié d’un sourcil d’un rédacteur en chef de permanence…

Quant au peuple, il s’est déjà manifesté par une blague qui circule en Israël. Un beau matin, Ariel Sharon ouvre les yeux et découvre son environnement hospitalier. Il hèle une infirmière, et lui demande de lui expliquer pour quelle raison il se trouve là, et de lui raconter ce qui s’est passé depuis sa perte de conscience. L’infirmière s’exécute, soucieuse de ne pas brusquer un patient fragile. Elle lui raconte d’une voix douce les événements politiques qui sont survenus depuis son accident cérébral : l’ascension, puis la chute de son protégé Ehoud Olmert, les ratés de la guerre du Liban en 2006, le pilonnage de la région de son ranch par les roquettes du Hamas, la victoire électorale de son vieux rival Netanyahou…

Sharon, les yeux mi-clos, médite quelques instants, puis dit à l’infirmière : « Remettez-moi dans le coma ! »

Idée fisc

Cet été, alors que je prenais un petit déjeuner à la terrasse d’un café face à la Méditerranée (car je ne vais plus à la mer en Normandie depuis que je n’ai plus de parapluie assorti à mon maillot de bain), j’écoutais d’une oreille le son d’une télé sorti de derrière le bar.

Une chaîne régionale avec un journaliste à accent qui vous confirme que vous êtes en vacances quelle que soit la période de l’année et qu’on a du mal à prendre au sérieux même s’il vous annonce un génocide au Kosovo diffusait un reportage sur les économies d’énergie.

Ça ne se passait pas en Corse où les indigènes ont, de réputation, dépassé en la matière toutes les normes, non pas environnementales mais comportementales, mais dans une autre province où la misère est moins pénible au soleil.

Pourtant, le reportage racontait l’histoire d’un type, un pauvre décrit par la voix off comme étant en rupture avec le monde du travail, le pauvre, qui habitait une maison mal isolée et dont les revenus allocatifs étaient sérieusement entamés par ses dépenses de chauffage.

Je n’avais que le son de l’histoire et l’image de la mer d’un bleu qui me demandait pourquoi j’avais foutu un jour les pieds en Normandie. J’appris donc en l’entendant mais sans le voir que ce monsieur, qui avait obtenu tout ce qu’on peut obtenir d’aides à l’économie d’énergie sous forme de subventions de la commune, du département, de la région, de l’Etat et de l’Europe, mais à qui l’ONU avait peut être dit : « Va te faire foutre, OK ? », était désormais (et là, la phrase est authentique) « condamné à se débrouiller tout seul » pour finir ses travaux d’isolation.

Là, j’ai du m’immobiliser un instant pour savoir si j’avais bien entendu parce que ma madeleine en a profité pour disparaître dans mon café au lait. Mon esprit est parti explorer la quatrième dimension et je me suis vu comme je vous vois ouvrir un courrier du centre des impôts qui m’informait que dorénavant, mon nom ne figurait plus sur les listes de contribuables, qu’ils n’avaient plus rien à attendre de moi et que j’étais condamné à me débrouiller tout seul.

Comme dans les films à effets spéciaux, J’ai vu le décor changer autour de moi à toute vitesse et je me suis retrouvé devant un huissier, signant une ordonnance de justice à la requête des caisses de cotisations diverses et variées m’annonçant qu’à ce jour, jusqu’à nouvel ordre et sans autre forme de procès, j’étais dispensé de prélèvements et condamné à me débrouiller tout seul.

Puis je suis revenu dans le monde réel et j’ai du repêcher ma madeleine tout seul.

Le pauvre est retourné à son anonymat, condamné à affronter les rigueurs d’un hiver mal subventionné et un autre a pris le relais pour un quart d’heure de célébrité.

Le deuxième sujet du reportage parlait d’usine en grève je ne sais où, depuis je ne sais quand et je ne sais pas pour quoi, (c’est pas du boulot, je sais mais j’étais en vacances alors ça va !). J’ai juste retenu la phrase d’un syndicaliste qui réclamait ou avait obtenu « dix ans de salaire pour pouvoir se retourner ».

Ces mots qui auraient pu sortir de la bouche d’un vulgaire patron du CAC 40 ont sérieusement ébranlés mes illusions sur la dignité de la classe ouvrière. J’ai trouvé que ça faisait cher la volte-face. Je me suis dit qu’avec dix ans de salaire, je ne me contenterais pas de tourner les talons. Je commencerai par écrire au centre des impôts et aux caisses d’artisans pour les condamner à se débrouiller tout seuls – en tout cas sans moi. Et je disparaîtrai.

Peut être qu’avec le pognon me viendront des goûts de nouveau riche et que je me retirerai dans une ile avec des gardes du corps et des putes, quoique je n’ai aucune idée des tarifs.

Peut être qu’après m’être renseigné, je m’achèterai plutôt un chapeau et une sacoche en cuir comme Kwaï Chang Ken et que j’irai de ville en ville pour réparer les injustices.

En tout cas, j’ai sérieusement envisagé de rester en vacances et de ne pas me remettre au boulot.

Primaires ? Complètement primaires !

L’idée d’organiser des primaires à l’américaine pour sélectionner un candidat dont on ne sait pas encore s’il représentera seulement les socialistes ou un ensemble plus vaste aux contours incertains semble bien faire son chemin. Accompagnée par Libération, pour qui tout ce qui singe la gauche américaine est marqué par un sceau sexy, relayé dans les autres médias, débattu à la radio et à la télé, cette idée, pourtant, est une idée idiote et dangereuse.

Idiote parce que, d’abord, nous ne sommes pas des Américains. D’ailleurs, l’expérience de la gauche italienne, elle aussi ensorcelée par le modèle étatsunien, ne devrait pas nous encourager. En 2006, cela aboutit à sélectionner Romano Prodi, le Bayrou de la Botte, qui remporta l’élection. Bonjour la Gauche ! Et la dernière fois, cela s’est terminé par le retour de Berlusconi.

Idiote, aussi, parce que, lorsque Charles Pasqua lança l’idée en 1993 pour éviter un nouveau duel Chirac-VGE, il pensait surtout à lui-même. Tout le monde faisait semblant d’approuver parce que personne ne voulait apparaître comme un briseur d’union mais en fait, tout le monde s’en fichait et savait que, dès qu’on passerait au détail, le projet exploserait en vol. De ce fait, il n’y eut pas de primaires, et un duel qui opposa Chirac à ….Balladur, finalement soutenu par Charles Pasqua.

Idiote, enfin, parce qu’il existe déjà un système de primaires. Cela s’appelle exactement « Premier tour de l’élection présidentielle ». Rappelons en effet que les Américains ont un scrutin à un tour seulement. Les primaires américaines ainsi que le bipartisme du système politique sont nés de cette situation. C’est là que de l’idiotie, on passe allègrement à la dangerosité.

Car en effet, si on organise des primaires dans un bloc, puis dans le second lorsqu’il faudra en 2017 pour régler la guerre de succession sarkozienne, les apprenti-sorciers comme Jean-Pierre Raffarin qui proposent l’adoption du scrutin majoritaire à un tour pourraient sauter de joie. Il s’agirait, ni plus ni moins, d’une privatisation du premier tour des élections [1. Car, dans ce cas, on voit mal comment l’élection présidentielle demeurerait la seule concernée par cette évolution]. On délèguerait aux partis politiques, en tous cas aux deux principaux, le soin de sélectionner des candidats qui s’affronteraient dans un tour unique.

Evidemment, ces primaires mobiliseraient beaucoup moins les électeurs qu’un premier tour d’élection présidentielle. Elles donneraient davantage encore la prime aux candidats pouvant lever du pognon, comme Obama [2. Après Valls, le Catalan, qui se voyait en Obama français promu par un tel système, on nous apprend que c’est au tour de Christiane Taubira de rêver à son tour.] a su le faire. Le bipartisme remplacerait le multipartisme bipolarisé. Cette évolution serait catastrophique car contraire à la culture politique française.

Il faut donc espérer que rien ne sortira de tout cela et que cette idée folle et dangereuse ne verra pas le début d’une application. Pour la France. Et pour la Gauche, aussi. Celle-ci gagnerait davantage à hâter sa recomposition, aussitôt après son échec programmé aux prochaines régionales. Marchant sur deux pieds, l’un allant du MoDem à l’écologie en passant par les sociaux-démocrates et l’autre englobant Front de Gauche, Hamonistes et Chevènementistes, elle pourrait avoir deux candidats ratissant large avant un rassemblement au second tour. C’est la seule manière pour elle de faire tomber Nicolas Sarkozy.

Et vous trouvez ça drôle ?

J’ai reçu par mail le communiqué suivant. Par déontologie, et par paresse, je vous en livre le début in extenso :

« Ce dimanche 30 août, des centaines de personnes partageront un éclat de rire (presque) improvisé à l’occasion d’une immense FLASHMOB qui aura lieu à 16h30 en plein cœur de Paris. Le principe : Rassembler un maximum de personnes dans un lieu très fréquenté de Paris afin qu’elles rient ensemble pendant 1 minute pour faire taire le racisme. Comment ça se passe ? Après une séance d’explication et d’organisation, les participants se retrouvent sur le lieu de performance. Chacun se promène l’air de rien.

Au premier signal sonore, tout le monde se « freeze » dans sa position et plus personne ne bouge pendant 30 secondes. Puis, au second signal, tout le monde se met à rire passionnément, convulsivement, exagérément… et ce pendant 30 secondes.

Des comédiens se cacheront parmi la foule et aideront les participants à extérioriser leur rire le plus sonore. Le but du jeu : surprendre les passants grâce à l’effet de masse et délivrer un message positif. Pourquoi cette Flashmob ? Cette performance est organisée dans le cadre de la soirée « Rire Ensemble : un spectacle contre le racisme ». » Fin de citation.

Et, si vous voulez mon avis, c’est vrai qu’il y a de quoi rigoler…