Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

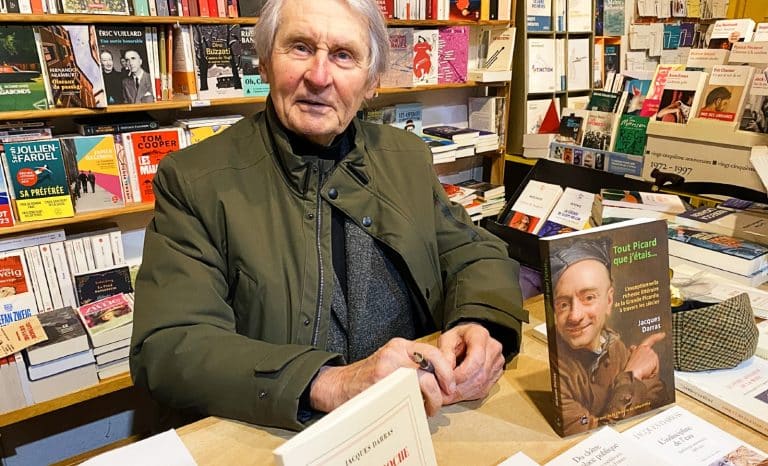

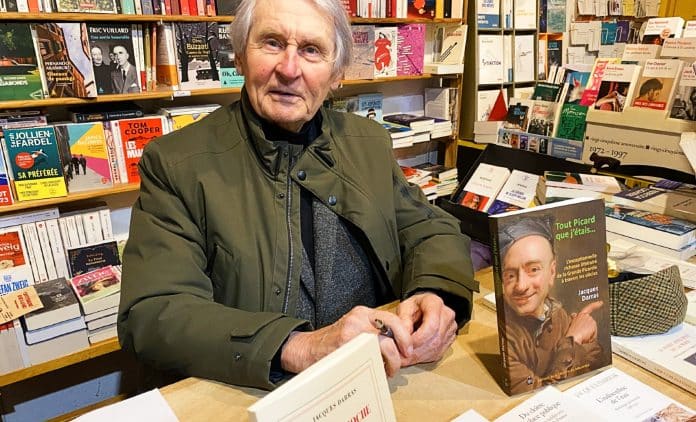

Je ne pouvais pas manquer ça ; j’ai donc entraîné mon amoureuse, ma Sauvageonne, à la librairie du Labyrinthe à Amiens où le poète-écrivain Jacques Darras dédicaçait son dernier livre, Je m’approche de la fin (Gallimard, 130 p. ; 17 €). Le maître des lieux, le libraire-éditeur Philippe Leleux, était sur place ; les deux hommes se connaissent bien. Philippe l’a édité. Ils ont en commun un goût prononcé pour la langue picarde. Il y avait du monde ; beaucoup de monde. Jacques est aussi connu dans sa Picardie natale que Jack Kerouac l’est aux Etats-Unis. Il signait à tour de bras. Afin de ne point l’importuner, je baguenaudais, discret, vers le cubitainer, précieuse source d’un chardonnay qui, ma foi, se laissait boire.

Ma Sauvageonne bavardait avec l’écrivain Hervé Jovelin ; je parlais aux livres, nombreux (normal : une librairie ; il eût été curieux que les cubis fussent plus nombreux que les ouvrages !), et tentais de lire sur les visages des lecteurs, fans de Jacques. Dès que ce dernier fut seul, en tout cas non occupé à signer, je courus le saluer.

A lire aussi: Les vignes saignent

J’apprécie cet homme haut, avec sa casquette irlandaise, passionné par la poésie de la Beat Generation. Jacques et moi, nous nous connaissons depuis longtemps ; si mes souvenirs sont bons, nous nous sommes rencontrés aux obsèques de Max Lejeune, en 1995, sur le parvis d’église Saint-Sépulcre, à Abbeville. Tout de go, je lui demandais pourquoi avait-il intitulé son livre Je m’approche de la fin, titre assez pessimiste. « Je m’approche de la fin ; bien entendu, il s’agit de la mienne », répondit-il, sourire aux lèvres. « Je n’ai pas l’outrecuidance de m’excepter du troupeau humain, mais je m’approche de la fin en général, non pas de la fin de vie, mais de la fin des fins, la fin dernière, et de la notion de fin. Donc, j’interroge ça en disant : « Je ne suis pas plus avancé que quiconque, ni moins avancé.» Et je me dis à quel point il y a assez peu d’intérêt pour ce stade final. J’y pense avec énormément de vigueur, et d’une certaine façon en me cabrant contre l’injustice – ou ce qui nous apparaît comme une injustice et qui n’en est peut-être pas une – et j’ouvre toutes les possibilités qui s’offrent à la fin. Nous ne savons pas si ça se ferme ou si ça s’ouvre. Je veux laisser les choses ouvertes. » Je lui demandai alors s’il n’était pas agnostique. « Oui », lâche-t-il. « Je suis une sorte de chrétien (car j’ai été converti à l’âge de 21 ans) mais aussi anticlérical ; je n’ai pas de sympathie pour les Eglises quelles qu’elles soient, dans leurs structures meurtrières, mais je ne méprise pas pour autant la notion de la croyance. »

Bientôt, notre conversation prit fin : un lecteur tendait son opus afin d’y recueillir une dédicace. Je retournais dans le fond de la librairie, parler aux livres et lire sur les visages des visiteurs. Et je me mis à regarder le fond de mon gobelet de chardonnay. « Je m’approche de la fin », songeai-je sous le regard de ma Sauvageonne ; elle devait se demander si j’allais en prendre un deuxième.