Londres, 1897. Alors que les célébrations du jubilé de diamant de la reine Victoria battent leur plein, un don anonyme de 25 000 livres sterling est versé au profit du fonds créé par la princesse de Galles pour aider les pauvres de la capitale de l’Empire ; peu après, un don du même montant, et toujours anonyme, est envoyé pour contribuer à la lutte contre la famine en Inde. Les sommes en jeu laissent peu de doute sur l’origine de l’argent : le donateur ne peut être autre que Thomas Lipton.

Pour savoir ce que représentaient 50 000 livres à l’ère victorienne, il faut rappeler que le revenu annuel moyen des sujets de Sa Majesté atteignait environ 69 livres. Autrement dit, 50 000 livres, aux standards de cette fin du XIXe siècle, permettaient de faire vivre décemment plus de 700 familles anglaises pendant une année entière − ce qui équivaut à plus de 17 millions de livres sterling actuelles. Bref, il s’agissait d’une somme considérable que seul un donateur particulièrement fortuné pouvait se permettre d’offrir.

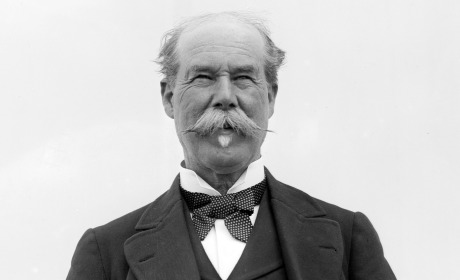

De fait, Thomas Lipton n’était pas riche, mais immensément riche. En 1898, alors qu’il entrait dans sa 47e année, le New York Times estimait sa fortune personnelle à quelques 50 millions de dollars. Le « simple épicier », comme l’appellera plus tard la reine Victoria en l’anoblissant, était à la tête du premier empire international de distribution.[access capability= »lire_inedits »]

Aux alentours de 1847, Frances et Thomas Lipton père, fuyant la Grande Famine qui sévissait dans leur Irlande natale, s’installèrent à Glasgow, loin d’imaginer la destinée qui attendait leur fils à naître. Âgé d’à peine 13 ans, le gamin décide de quitter l’école et exerce plusieurs petits métiers dont celui de garçon de cabine sur le vapeur qui assure la liaison Belfast-Glasgow. Il utilise ses premiers salaires pour acheter le billet qui lui permettra de traverser l’Atlantique et passe les cinq années qui suivent à enchaîner les petits boulots aux États-Unis. En 1871, il rentre à Glasgow pour aider ses parents et, avec 100 livres en poche, ouvre sa propre épicerie.

Thomas Lipton pensait être né dans un siècle où, pour la première fois dans l’histoire du genre humain, un fils d’épicier pourrait devenir riche. Il ne s’était pas trompé : en cinq ans, il avait ouvert 20 magasins, en dix il était millionnaire et, moins de trois décennies après l’ouverture de sa première épicerie, il comptait au nombre des grandes fortunes du Royaume-Uni. À la fin des années 1880, il se lance dans l’aventure qui permettra à son nom de passer à la postérité : il réalise qu’en court-circuitant les circuits traditionnels d’approvisionnement, il peut réduire considérablement le prix de vente du thé importé d’Asie et permettre ainsi aux moins fortunés des sujets de Sa Majesté de goûter aux plaisirs délicieusement surannés du five o’clock tea.

Tout au long de sa vie, Sir Thomas créera ainsi des millions de livre sterling de valeur ajoutée, des milliers d’emplois, procurant, cela va sans dire, de confortables revenus fiscaux pour les caisses du royaume. Entre sa résidence luxueuse du quartier de Southgate, à Londres, et Erin, son yacht privé, son train de vie personnel permettait à lui seul de faire vivre des familles entières. Pourtant, ce n’est pas à cause de sa fortune qu’il attire l’attention du New York Times en cet été 1898, mais parce qu’il a décidé de financer de ses propres deniers un challenger pour la Coupe de l’America de 1899.

Sir Thomas aime les big boats, ces formidables machines de course dont les affrontements jalonneront l’histoire de la Coupe de l’America tout au long de la première moitié du XXe siècle, et qui donneront naissance aux mythiques « classe J »[1. La « Classe J » a servi à définir les grands voiliers de course construits entre 1930 et 1937 selon la Jauge universelle, établie par Nathanael Herreshoff en 1903. Réservés à une élite passionnée et très argentée, ces voiliers, symboles de luxe et de sport, se sont illustrés dans trois Coupes de l’America.] entre 1930 et 1937. Quelques chiffres, qu’apprécieront les initiés : des longueurs hors-tout de 40 mètres, des mâts hauts de 50, des gran’voiles qui pouvaient peser 1 tonne, des spinnakers dont la surface pouvait atteindre le quart d’un terrain de football…

Lipton construit donc son premier Shamrock pour la Coupe de 1899, mais doit s’incliner face au Columbia du syndicat mené par J. P. Morgan. En 1901, Shamrock II ne fait pas mieux. En 1903, son Shamrock III affronte le Reliance de Cornelius Vanderbilt mais ne parvient pas, une fois encore, à ramener la Coupe. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Lipton présente son Shamrock IV face au Resolute de Henry Walters : nouvel échec. C’est seulement après la défaite de Shamrock V, laminé en 1930 par l’insaisissable Enterprise d’Harold Vanderbilt, que Sir Thomas acceptera enfin de jeter l’éponge. Cinq tentatives, cinq échecs qui lui vaudront le titre du « meilleur de tous les perdants ».

J.P. Morgan, Vanderbilt, Walters : à l’évidence, la régate est un sport de riches : en 1930, le Yachting World estimait le coût de construction d’Enterprise à plus de 100 000 livres sterling, auxquelles il fallait naturellement ajouter les frais de fonctionnement d’une petite entreprise. En Angleterre, Sir Lipton et ses compatriotes constituaient leurs équipages en embauchant des villages de pêcheurs entiers pour la saison des courses ; les archives du Weetamoe américain font état, pour de simples hommes d’équipage, de salaires de 110 dollars par mois – nettement plus élevés que le salaire moyen de l’époque – auxquels s’ajoutaient les primes de course.

Quelles qu’aient été leurs motivations, ces riches ont permis à des architectes de génie, comme William Fife III (le concepteur de Pen Duick), Nat Herreshoff (le « sorcier de Bristol »), Charles Nicholson ou Starling Burgess, de concevoir quelques-uns des plus beaux voiliers qui aient jamais navigué. Ils ont fait vivre des chantiers entiers, sans compter les nombreux fournisseurs d’accastillage et les équipages nécessaires pour faire naviguer ces machines de course.

On a beaucoup écrit sur les motivations de Sir Thomas Lipton. Peut-être ses élans philanthropiques, qui le conduisirent à mettre ses yachts à la disposition la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale, ou ses cinq tentatives pour rapporter la Coupe de l’America au Royaume-Uni étaient-ils inspirés par la seule ambition d’être enfin admis au sein de la grande aristocratie britannique qui lui refusera l’entrée du Royal Yacht Squadron jusqu’à la veille de sa mort[2. Édouard VII et George V étaient d’ailleurs aussi des compétiteurs passionnés qui ne répugnaient pas à barrer eux-mêmes le mythique Britannia.].

Admettons que cela soit vrai. Et alors ? Pour indécente ou scandaleuse qu’ait pu paraître son immense fortune, il n’en avait pas volé un seul penny à qui que ce soit. Sir Thomas était de ces riches, de ces magnats de l’industrie ou de la finance que l’on désigne aujourd’hui comme des exploiteurs, alors qu’ils ont, en créant ces richesses, amélioré les conditions d’existence de milliers de leurs contemporains. Dans son cas, il faut ajouter qu’à force de persévérance, de génie organisationnel, de prouesses techniques et de millions de dollars, il écrivit quelques-unes des pages les plus mythiques de la course à la voile.[/access]

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !