La rentrée cinéma se fait à bas bruit. Heureusement, un distributeur a la bonne idée de ressortir en salles cinq merveilles réalisées par l’inoxydable Gilles Grangier. Du patrimonial comme on aime.

Nectar

Rétrospective « Gilles Grangier : chronique des années 50 »

Sortie le 15 janvier 2025

Passé la Loire, c’est l’aventure, c’est ainsi que le cinéaste Gilles Grangier (1911-1996) avait intitulé ses mémoires (un régal toujours disponible chez Institut Lumière / Actes Sud). La malice du Parigot pur jus explose dans ce titre, comme elle irradie nombre de ses films dont Le cave se rebiffe, Gas-oil, Le Désordre et la Nuit, Maigret voit rouge. Il est temps d’en finir et pour toujours avec l’image d’un cinéaste de seconde zone, un « pousse-mégot » de la qualité française, un faiseur sans talent. Grangier, c’est précisément tout le contraire. Certes, sa filmographie peut sembler inégale, mais le meilleur l’emporte nettement sur tout le reste. Quand dira-t-on une bonne fois pour toutes que Le cave se rebiffe, du trio Grangier-Simonin-Audiard, est plus drôle, plus vif et plus grinçant que le trop facile Tontons flingueurs du trio Lautner-Simonin-Audiard ? Gabin, Blier et Biraud y jouent un numéro de haute voltige et les seconds rôles, comme Françoise Rosay et Franck Villard, font le reste. « L’éducation, ça ne s’apprend pas », y entend-on ainsi au détour d’un dialogue. Et comment ne pas voir dans le vénéneux Désordre et la Nuit la preuve ultime que Grangier ne fut pas seulement un auteur surdoué de comédies parodiques ? Darrieux en pharmacienne camée face à un Gabin en flic amoureux, c’est carrément du « BSA extra piste » (les amateurs de la petite reine apprécieront la référence qualitative chère à Jean Gabin). Ce dernier tourna à douze reprises sous la direction de Grangier, dont le délicat Gas-oil, avec Jeanne Moreau, qui à lui seul fut un cinglant démenti au trop jeune Truffaut d’alors qui avait fait du cinéaste l’un des tenants de la qualité française à l’ancienne qu’il vouait aux gémonies.

Bref, on ne peut que féliciter le distributeur Solaris de démarrer l’année sur les chapeaux de roues avec cinq films restaurés pour l’occasion et qui sortent sous le titre générique « Gilles Grangier : chronique des années 50 ». Superbe programme qui propose 125, rue Montmartre, Meurtre à Montmartre, Le Sang à la tête, Trois jours à vivre et Au p’tit zouave. Commençons par le moins connu peut-être, alors qu’il mérite tant d’être vu. Au p’tit zouave,réalisé en 1950, se déroule dans un quartier populaire de Paris où les policiers poursuivent un assassin de vieilles filles, tandis que le café du coin, Au P’tit Zouave, est un havre de paix et de réconfort pour ses habitués. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un mystérieux homme fortuné vient troubler l’apparente tranquillité du lieu… Sur un scénario de Pierre Laroche et une musique de Vincent Scotto, Grangier excelle à dépeindre l’atmosphère mi-polar, mi-populaire d’un film incarné à la perfection par le tandem François Périer / Dany Robin. Même statut d’œuvre trop méconnue pour Meurtre à Montmartre (1957), écrit par Grangier et René Wheeler. Une fois de plus, le cinéaste s’y révèle un fabuleux directeur d’acteurs. Michel Auclair, Paul Frankeur et Annie Girardot font la course en tête. Mise en scène sobre et efficace, dialogues impeccables, distribution à l’unisson : la méthode Grangier à l’état pur. Ces qualités éclatent tout autant dans un autre film montmartrois : 125, rue Montmartre (1959), avec un Lino Ventura en majesté dans le rôle très singulier d’un livreur de journaux face à Robert Hirsch et Jean Desailly. Ventura que l’on retrouve dans un autre film de ce programme décidément délectable, dans un rôle de tueur aux antipodes du précédent – Trois jours à vivre, co-écrit par Audiard et Grangier, d’après le roman de Peter Vanett. Un suspense aux petits oignons que vivent également Daniel Gélin et Jeanne Moreau. Le tout à Paris, comme il se doit, pour un cinéaste qui a su filmer la capitale de jour comme de nuit. Enfin, Le Sang à la tête (1956),d’après Le Fils Cardinaud de Simenon, offre au Gabin des années 1950 l’un de ses meilleurs rôles en armateur cocu, tout simplement. Alors, s’il vous plaît, ne ratez pas Grangier.

Pur jus

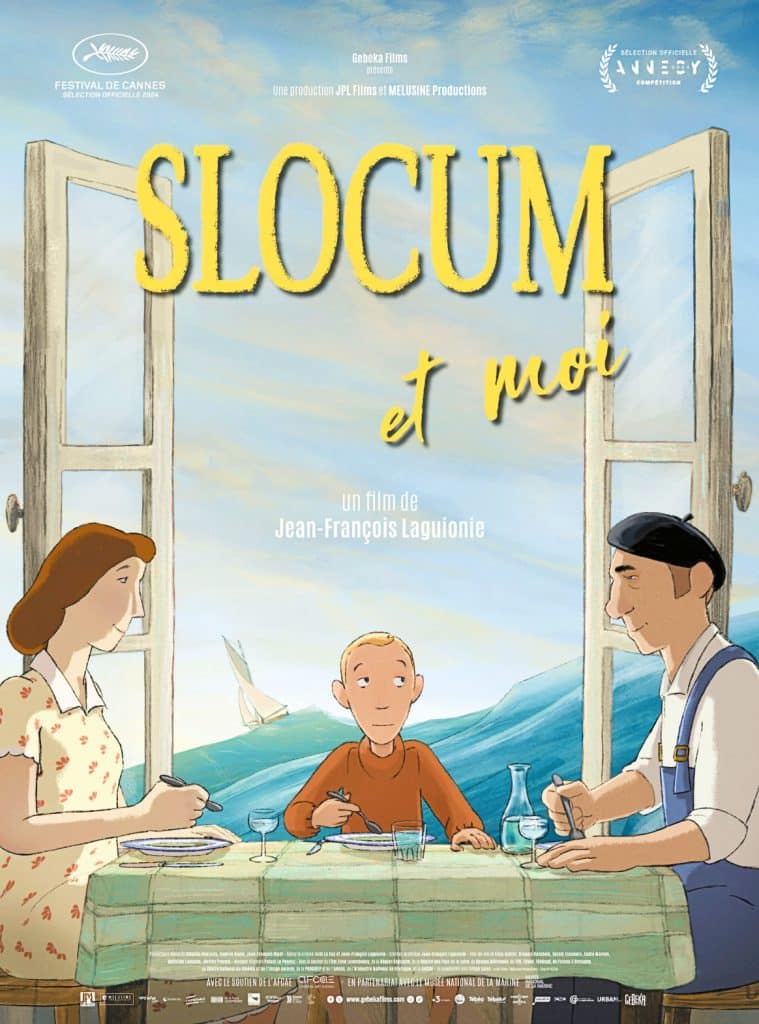

Scolum et moi, de Jean-François Laguionie

Sortie le 29 janvier

Pour une fois qu’un film d’animation n’est ni une « Disneyaiserie » américaine, ni un « mangaga » japonais, réjouissons-nous sans retenue. Slocum et moi est l’œuvre d’un cinéaste français âgé de 85 ans, Jean-François Laguionie, qui nous avait déjà séduit avec Le Château des singes, Le Tableau, Louise en hiver ou encore L’Île de Black Mór. Des films d’animation à la superbe ligne claire, aux histoires exigeantes et aux dialogues sans mièvrerie. Cette fois, le propos est peut-être plus modeste que d’habitude (les souvenirs d’un fils dont le père voulait construire dans son jardin un bateau pour partir à l’aventure…). Mais tout fonctionne à merveille dans un récit où affleure une nostalgie mélancolique qui ne prend jamais le pas sur la conduite de la narration. On est touché sans avoir l’impression d’être manipulé et les « caractères » sont, à tous les sens du terme, dessinés avec brio. La preuve que la débauche d’effets spéciaux souvent spécieux envahit à tort le cinéma d’animation, dont la qualité principale devrait être, au contraire, de s’approcher par essence d’un minimalisme bienfaisant.

Frelaté

Bird, d’Andrea Arnold

Sortie le 1er janvier.

Il était revenu bredouille du dernier Festival de Cannes. Pourtant, Bird, le nouveau film de la cinéaste britannique Andrea Arnold, cochait toutes les bonnes cases féministes et sociales en vogue sur la Croisette. En digne émule du survolté Ken Loach, la réalisatrice y dépeint, non sans une certaine complaisance, la vie quotidienne forcément sinistre d’un adolescent qui vit dans un squat du Kent. Le film pourrait alors se contenter de dérouler un protocole compassionnel déjà vu et éprouvé un peu partout. Mais, consciente sans doute des limites et redondances d’un genre éculé, Arnold y adjoint une touche de fantastique, à l’aide d’un personnage fantomatique surnommé « Bird ». La survenue de l’irrationnel suffit-elle à préserver le film de ses gros défauts originels ? Non, hélas, d’autant plus que cet apport se révèle bien peu iconoclaste et fort consensuel. À la compassion se mêle alors l’attendrissement. Au cinéma aussi, l’excès de sucre est mauvais pour la santé.