Seuls les artistes peuvent mettre la violence en majesté. Deux expositions en témoignent : Artemisia Gentileschi fait du crime un théâtre baroque et Guillaume Bresson chorégraphie les bastons contemporaines. Quatre cents ans les séparent mais ils drapent la brutalité d’une même virtuosité.

Scandale : la violence est de retour en France. Incivilité, ensauvagement, barbarie, elle revient parée de sa robe couleur orange mécanique. Individus décapités, égorgés, giflés, insultés, menacés, adolescents harcelés et poignardés, adultes passés à tabac, personnes âgées violées, parole politique égoutière, hargneuse, nimbée d’infamie. On ne s’y attendait pas. On a pourtant tout fait pour que cela n’arrive pas. On a décrété s’être définitivement sevré de l’histoire, de ses affres comme de ses coups d’éclat, on a confié à un arsenal d’organismes le maintien de la paix perpétuelle dans le monde, on a dit oui à la non-violence quotidienne dans notre société comme on dit oui le jour du mariage, l’air solennel et pour les siècles des siècles, on a psalmodié les évangiles du vivre-ensemble à l’école et à la télé pour enfin institutionnaliser le « plus jamais ça ». La guerre, oui, mais seulement contre le Covid, bien calé dans son canapé ou au balcon de son appartement à faire la claque pour les « soignants ». La guerre, peut-être, mais pas avant d’avoir reçu le manuel de survie dans sa boîte aux lettres privative.

À lire aussi, Pierre Lamalattie : Les ambiguïtés de l’«art dégénéré»

En attendant, exit la violence : pas de fessées aux enfants, pas de baston à la récré, pas trop de rouge sur les copies des élèves, pas de domination sexuelle dans les alcôves, mais du respect à la pelle, des vêtements faits avec amour, des plats 100 % partage, de l’érotisme bienveillant, de l’épanouissement jusqu’au quatrième âge, de la pédagogie en toute chose, les bons mots sur les mauvaises actions, des cours d’empathie, de la médiation, du rappel à la loi, de la co-construction, du faire-société, de la dignité en veux-tu en voilà et des good vibes à gogo. Malgré tous ces efforts, les digues ont cédé. Parti en croisade contre l’essentialisation, l’assignation à résidence de soi-même, les macro-violences de la culture occidentale, les micro-violences de la langue, les violences policières, les violences sexistes et sexuelles (VSS), la maltraitance animale et le cri de la carotte, on s’interroge, interloqué : comment peut-on encore être violent en 2025 ? – comme Montesquieu faisait s’interroger naguère la société parisienne dans ses Lettres persanes, « Comment peut-on être Persan » en 1721 ?

Une énigme moderne

La violence est devenue une énigme. On la croit d’un autre temps, comme on pense certaines maladies définitivement disparues de la surface de la terre. On est surpris de la voir revenir comme on s’étonne de voir réapparaître, ici ou là, la tuberculose et la syphilis. À vrai dire, on croyait pouvoir prolonger l’après-guerre fantasmé bien après la guerre, avec son insouciance et sa douceur de vivre à la Robert Doisneau, Baiser de l’hôtel de ville, enfance gentiment friponne, humaine tendresse des rues. Devant le fait accompli, et à défaut d’être capable de la faire reculer vers le fond des âges, on la rebaptise « ultra-violence » (on rebaptise toujours ce qui n’a pas changé) et on prie pour que la bienveillance générale exerce sur elle son formidable pouvoir de sidération.

C’est à cette violence, la nôtre, que nous convient deux expositions : Artemisia Gentileschi au musée Jacquemart-André (Paris) et Guillaume Bresson au château de Versailles. A priori, rien de commun entre ces deux artistes : un peintre baroque du xviie siècle et un peintre figuratif contemporain. Et pourtant.

À lire aussi, Marie-Hélène Verdier : Majorque avec Sand et Chopin

Artemisia Gentileschi (1593-vers 1654) occupa une place déterminante au sein de l’élite de son temps. Admirée par Ferdinand de Médicis et Philippe IV d’Espagne, passionnément aimée et financièrement aidée, au sein d’un triangle amoureux, par le noble florentin Francesco Maria Maringhi qu’elle finit par ruiner, très consciente de la valeur de ses œuvres, première femme à fonder et à diriger un atelier d’artistes, Artemisia n’est pas cette héroïne MeToobaroque que notre époque goulûment victimaire se plaît à voir en elle. Violée à l’âge de 18 ans par Agostino Tassi, un ami de son père, son art ne fut ni la catharsis ni l’autobiographie picturale de son traumatisme de jeunesse, comme le montrent Asia Graziano et Claudio Strinati dans le magnifique ouvrage que lui consacrent les éditions Citadelles & Mazenod. La géniale artiste ne peignit pas plusieurs versions de Judith et Holopherne (1620 et 1621) pour venger sa race, mais parce que l’histoire ancienne était alors un topos chez les peintres. En revanche, elle apporta à la décapitation du général assyrien la théâtralité d’une violence inouïe, empoignée à pleines mains, perpétrée par des bras de femmes – Judith et sa servante Abra – armées dans leur nudité vengeresse par la lumière du crime, un crime qui jaillit du cou tranché de l’ennemi pour rejaillir sur le visage des héroïnes, concentré sur le déroulement de la mort. Dans la version de la galerie des Offices (Florence), les jets de sang qui ruissellent le long de la couche d’Holopherne éclaboussent la lourde étoffe de la robe de Judith, jusqu’à sa poitrine et peut-être son âme, en une constellation de taches rouges.

Le théâtre de la violence féminine

À quatre cents ans de distance, ce sang chaud, versé le sourcil légèrement froncé et les lèvres silencieuses, nous éclabousse les yeux et nous glace le regard. Même chose pour Jaël et Sisara (1620) avec ce piquet de tente que Jaël s’apprête à enfoncer à l’aide d’un marteau dans la tête du général cananéen reposant dans un demi-sommeil entre ses cuisses. Chez Artemisia, la violence s’est faite théâtre. Elle a la densité de la matière et l’éloquence du geste. Elle imprègne les drapés virtuoses, rouges, bleus et or, fait luire le sang, les dentelles et les bijoux florentins à la lueur d’une simple bougie. Elle bat les tempes de Marie-Madeleine, les paupières rougies et gonflées par les larmes, ses beaux cheveux blond vénitien en pleurs. Elle colore d’un rose discrètement haletant les joues de Judith, donne des serpents à Cléopâtre, des couteaux à Lucrèce, des ciseaux à Dalila, des colliers de perles défaits à sa Madeleine pénitente et des rêves d’amour à sa Vénus endormie. Un amour cru, lui aussi, derrière les voiles diaphanes, les boucles d’oreille et les paupières closes : « Votre Seigneurie me dit que vous ne connaissez pas d’autre femme que votre main droite, que j’envie tellement, car elle possède ce que je ne peux posséder moi-même. Je voudrais vous prier de tout cœur de vous exécuter sur mon portrait »,écrit Artemisia à son amant et protecteur Francesco Maria Maringhi, le 26 juin 1620.

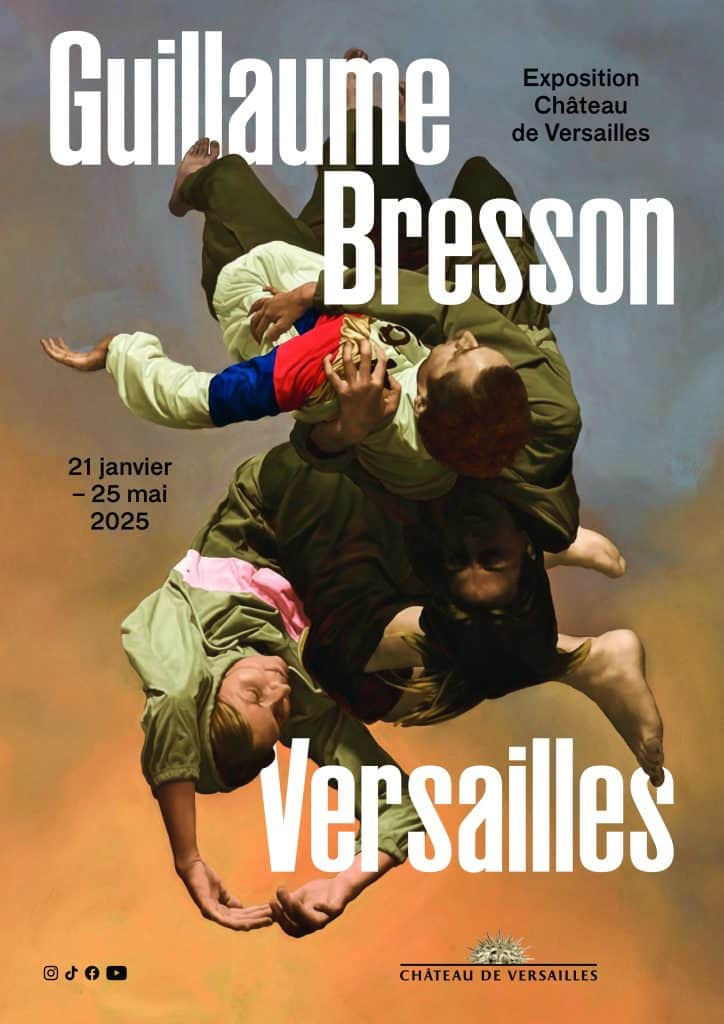

Chez Guillaume Bresson (né en 1982), la violence prend les traits d’une chorégraphie baroque exécutée en survêtement dans des parkings souterrains, sur des dalles d’immeuble ou aux abords d’une station-service. Nourri de l’art du Tintoret, du Caravage et de Poussin, Bresson peint la violence anonyme des banlieues, avec ses rixes sordides, ses affrontements claniques et sa grande solitude. Il y a du Vélasquez dans les pieds qui semblent à peine toucher le sol, du Picasso dans les néons blafards et les lampadaires impuissants qui éclairent le drame. Vue à travers des siècles de peinture ancienne et moderne, notre violence contemporaine quitte ainsi l’esthétique photographique de l’hyperréalisme, renoue avec les représentations du Jugement dernier et du massacre des Innocents pour offrir une vision renouvelée du corps à corps, de la condition humaine et de sa chute inexorable. Bonheur de l’art contemporain lorsqu’il cite la peinture comme on cite un vers ou la première phrase d’un roman, lorsqu’il reprend tout à son compte sans rien détruire mais pour tout dépasser. Dans ces bagarres de sous-sol et de rue qui se déroulent sous nos yeux, on encaisse les coups de pinceaux en cherchant du regard coups de pied, coups de poing, battes et projectiles. La violence éternelle en jogging-tennis a le drapé d’une Artemisia Gentileschi et le clair-obscur d’un Caravage : la lumière frappe les corps dans les ténèbres et l’histoire des hommes vient se loger dans la subtilité du pli, blessure parmi les blessures. Le geste est le même depuis toujours : bras tendu pour frapper ou pour ramasser un corps tombé à terre.

Installées dans les salles d’Afrique du château de Versailles, devant les œuvres monumentales et chamarrées qu’Horace Vernet consacra à la conquête de l’Algérie, les œuvres sans titre de Guillaume Bresson interrogent notre sacro-sainte indignation devant le retour d’une violence dont on pensait naïvement qu’elle pourrait se dissoudre dans la cofraternité virtuelle d’un peuple sans histoire – le nôtre. Cocasse : on va finir par aller au musée non pas pour rêver ou pour admirer, mais pour regarder la vérité en face. La violence n’a pas déserté l’Occident bercé par ses rêves d’ataraxie historique ; si elle se banalise, c’est qu’on a voulu l’oublier. Les héroïnes d’Artemisia Gentileschi ne sont pas plus étonnées devant la violence que la jeune femme que peint Bresson assise au milieu de la bagarre, et qui consulte son téléphone portable, totalement imperturbable (Sans titre, 2007). Un coup de pinceau jamais n’abolira la blessure.

À voir

À lire :

Asia Graziano et Claudio Strinati, Artemisia Gentileschi, Citadelles & Mazenod, 2025, 320 pages