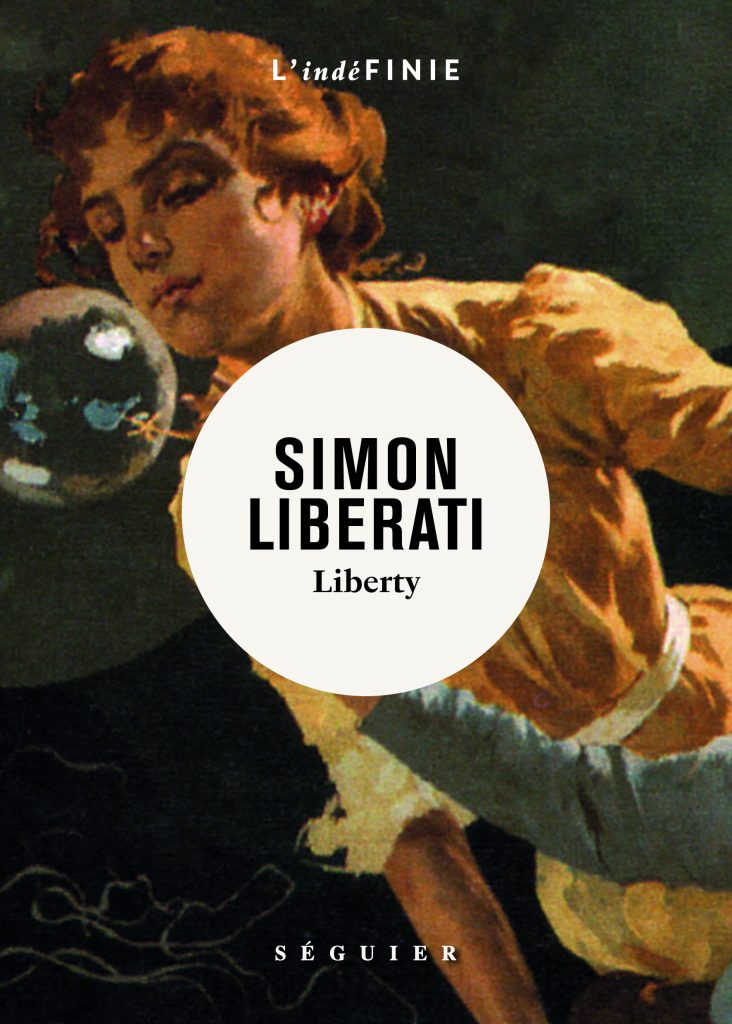

Son journal intime, Liberty, vient de paraître aux éditions Séguier

S’agissant de parler de soi, Simon Liberati est un écrivain à qui l’on doit faire une certaine confiance. On sait l’homme fin lettré, admirateur entre autres de Léautaud ou du Journal inutile de Paul Morand. Pour le public averti, il est l’auteur de romans plus ou moins étranges, comme Jayne Mansfield 1967, curiosité littéraire pittoresque, ou encore comme Eva, portrait de sa femme Eva Ionesco, en 2015. Pour ma part, j’ai davantage été attiré par ses études littéraires, recueillies dans 113 études de littérature romantique, ainsi que dans Les Violettes de l’avenue Foch. C’est là où sa belle prose, toute en ellipses, fait des merveilles, lorsqu’il part à la rencontre d’écrivains fin de siècle, décadents, qui sont l’occasion pour lui de donner la mesure de son talent de critique, et de mettre son propre « moi » en avant, toujours.

Un écrivain « aux abois »

C’est en ayant tout ceci à l’esprit qu’il convient, je crois, d’aborder son nouveau livre, Liberty. Simon Liberati nous y raconte son existence, pendant quelques mois de l’année 2013, « les cent jours d’un plumitif aux abois », écrit-il. Ce journal de bord est à replacer dans le contexte général de son existence, à la veille de sa rencontre avec Eva et que Liberty commence après leur rupture.

Liberati expose publiquement, dans ce journal intime, de manière très romanesque, faut-il le dire, le chaos de son existence. Il y évoque une récente tentative de suicide, que sa compagne du moment, l’insaisissable Flower, ne prend pas très au sérieux. Le fil rouge du livre, outre sa propension à consommer des drogues diverses, est un article qu’il doit écrire pour Vanity Fair. Il y revient à diverses reprises, un peu obsessionnellement, comme à une sorte de minuscule work in progress littéraire, qu’il ne mènera du reste jamais au bout, décidant finalement d’y renoncer. Il jongle avec les deux domiciles où il réside, l’un à Paris, l’autre à la campagne, quand il ne voyage pas ailleurs.

A lire aussi: Fascinant Moyen Âge…

Simon Liberati est pour le moins un instable, ce qu’il analyse néanmoins avec lucidité : « Il y a un moment, écrit-il, où la fuite en avant se suffit à soi-même sans plus besoin de ma volonté, ma vie continue sur son élan comme un bateau ou un wagon sans frein. C’est une ivresse de n’être attendu de personne, détaché de son sort. Indifférent aux petites avanies. » Cette description de son état mental est très caractéristique de sa pose de dandy, celle d’un homme pris malgré lui au milieu du maelström du siècle, et qui n’a plus le choix ‒ même celui de se tuer.

Un amateur de journaux intimes

Il y a, dans Liberty, toute une part concernant la vie quotidienne de l’écrivain-junky, qui me fait bizarrement penser aux Mémoires de Casanova, peut-être grâce à une certaine légèreté de pastel. En tout cas, Liberati n’oublie jamais qu’il est avant tout un homme de lettres. À côté de ses excès en tout genre, domine sa passion pour les livres, son seul et unique souci, sa profession authentique. Et justement, Liberati est un grand amateur de journaux intimes d’écrivains. J’ai cité Léautaud, au début, mais, dans Liberty, il est aussi question de façon très significative de Julien Green, dont il parcourt, à un moment, « en accéléré », un des volumes de son journal. Il explique en quoi cet auteur nourrit sa vie présente : « Comme c’est le cas pour Morand, écrit-il, les dates de ce journal m’évoquent mon propre passé. » Liberati ne lit donc pas ces écrivains à distance ; au contraire, il s’incorpore leurs œuvres, et leur vie devient un peu la sienne.

Cela lui permet en même temps une mise à distance nécessaire vis-à-vis du monde. Liberati recourt très souvent à une sorte de recul assez narquois. Ainsi lorsqu’il évoque un article de Lucien Rebatet sur le festival de Woodstock (« Les liens du fascisme et du rock’n’roll restent à étudier… »). Ou bien à propos de l’Odyssée et de l’ « alimentation des cyclopes » : « L’érudition divagante de Victor Bérard, commente Liberati pince-sans-rire, progresse par glissements progressifs, perdant parfois le fil du raisonnement. » Liberati aime bien quand les choses deviennent incontrôlables, peu importent les conséquences. Il est attiré par l’insolite, comme tout excentrique qui se respecte. Lorsque, parfois, il porte des jugements sentencieux qui ont tout de paradoxes, on ne saisit pas vraiment s’il y croit ou s’il plaisante. Ce sont, là encore, des aphorismes de romancier, qui cadrent avec sa propre expérience du moment : « J’ai vu en trente ans les mœurs évoluer, confie-t-il au détour d’une page, et j’ai participé à cette contre-révolution : l’aristocratisme diffusé au-delà des élites, la prééminence du snobisme sur les prétentions, de l’ambition mondaine sur l’idéal social, du goût du détail sur la théorie, le nihilisme léger… »

Un moraliste moderne

« Nihilisme », le mot est lâché. Or, c’est un mot de moraliste, ce que Liberati finit par devenir, au bon sens du terme. « L’art est moral », écrit-il quelque part. Ainsi, à propos du Satyricon de Pétrone, qu’il étudie en expert des lettres latines, il peut se décrire lui-même à travers un de ses personnages, le « bel Encolpe », d’une formule ramassée, lucide, et sans doute provocatrice : « l’œil du parasite, l’expertise du gigolo, l’attention critique du fainéant ». Simon Liberati ne semble à son aise que dans les atmosphères amorales, tout en parvenant néanmoins à conserver un style parfaitement rigoureux et orthodoxe. Il donne par exemple toujours envie de lire les auteurs dont il parle ou dont il s’inspire, même ceux qui ont mal fini.

A lire aussi: Plus beau que moi tu meurs!

Je le revois un soir à la télévision, dans une émission de grande écoute, face à une célèbre intervieweuse qui osa lui déclarer, de but en blanc, que son roman sur Jayne Mansfield était dépourvu de la moindre ironie. Sans rien rétorquer du tout, muet, Liberati prit alors une mine encore plus ironique, qu’un gros plan de caméra rendit très visible, comme s’il n’y avait en effet plus rien à dire ‒ sinon peut-être, j’y songe par hasard aujourd’hui, à citer une phrase du philosophe Vladimir Jankélévitch tirée de son essai intitulé L’Ironie. Cette phrase, la dernière du livre, pourrait résumer, selon moi, toute la morale de Liberati : « Car le but de l’ironie, écrivait Jankélévitch, n’était pas de laisser macérer dans le vinaigre des sarcasmes ni, ayant massacré tous les fantoches, d’en dresser un autre à sa place, mais de restaurer ce sans quoi l’ironie ne serait même pas ironique : un esprit innocent et un cœur inspiré. »

Et peut-être n’est-il pas insensé de penser que, chez Simon Liberati, le cœur serait en effet resté indemne, malgré les outrages de l’existence. Ce livre, Liberty, journal intime, et donc, même si cela reste très théorique, exercice absolu de sincérité, nous incite, après une lecture attentive, à y croire un peu…

Simon Liberati, Liberty. Éd. Séguier, coll. « L’indéfinie », 18 €.

À noter la réédition au Livre de Poche de son roman Occident (2019), 8,70 €.

Vladimir Jankélévitch, L’Ironie. Éd. Flammarion, coll. « Champs essais », 8 €.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !