Les éditions Le Chat Rouge rééditent un classique des années de guerre, Paris de ma fenêtre, dans une édition apprêtée et joliment illustrée. Les chroniques immobiles de Colette sont une source d’évasion, de distraction et de plaisir gourmand. Une leçon d’écriture aussi…

J’entends les critiques. Les vagues furibardes, confrères et éditeurs défaits, tous les accros à la nouveauté de septembre et au chamboule-tout des Prix littéraires. En cette rentrée, alors que déjà deux ou trois poissons-pilotes font la course en tête et que les autres, les centaines d’autres, regardent la caravane des retombées passer, je fais l’impasse volontairement sur les auteurs vivants. N’y voyez pas une marque de jalousie, un agacement corporatiste, un dégoût pour l’homme nouveau, seulement les hasards du calendrier et de ma boîte aux lettres. Au cœur de cet été chaud et venteux sur les bords de Loire, j’ai reçu cet ouvrage comme un présent heureux.

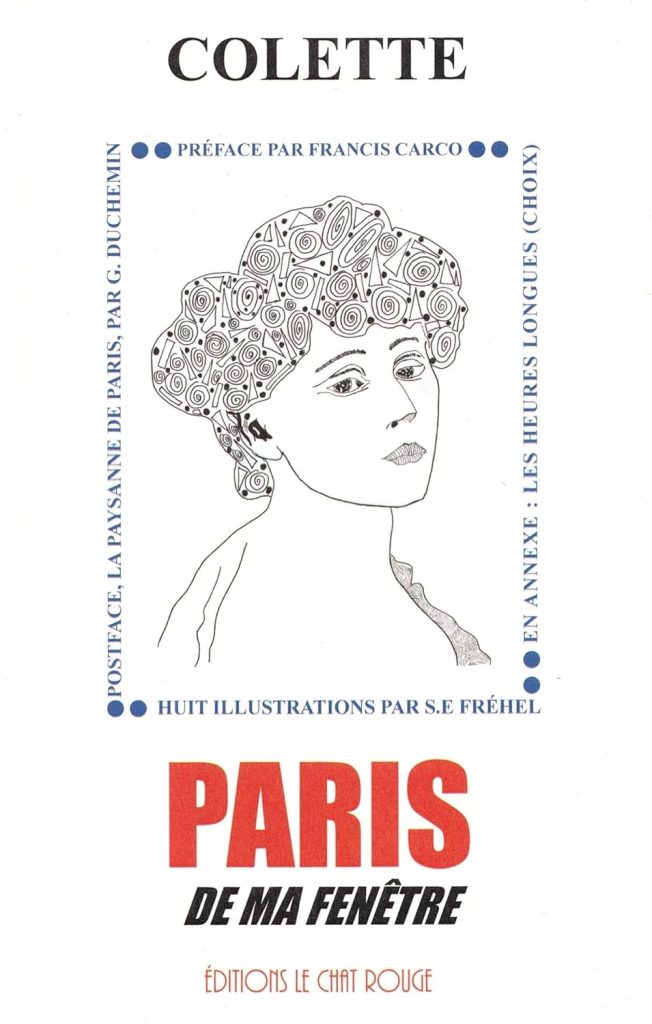

Il m’a fait l’effet d’une boîte de Forestines (confiseries de la ville de Bourges). Distraitement, d’abord, je l’ai ouvert. Je suis méfiant de nature sur les rééditions fainéantes et les resucées d’automne. Je connais ma Colette, sans être un spécialiste comme l’indispensable Frédéric Maget, le prédisent de la Société des amis de Colette qui se trouve à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans le doux département de l’Yonne. Je possède quelques idées sur cette vieille Falbala couverte de tricots et de chats domiciliée Palais-Royal. Une fois de plus, par ses manières de conteuse, de barde des ruralités, son bons sens et son art naturaliste, notre cantinière sensuelle et polissonne, la main ferme et l’esprit rêveur, m’a cueilli. Je vous parlerai donc ce dimanche d’un livre paru originellement en 1942 et dont l’édition de 1944 refait surface dans une finition hautement désirable. La préface de Carco et les illustrations de Sarah Elie Fréhel donnent à l’ensemble une patine craquante comme la dorure d’une terrine de lapin, cuivrée et alléchante. Et puis, je dois vous avouer une autre raison, je lisais les entretiens de Nicolas Bouvier qui courent de 1973 à 1997 que l’éditeur suisse Héros-Limite vient de compiler très adroitement sous le titre Voyager, raconter. Et j’étais en partiel désaccord avec le Genevois baroudeur qui disait préférer « les voyageurs qui écrivent aux écrivains qui voyagent ; ils ont moins tendance à dresser l’écran de leur vanité littéraire entre le monde et le lecteur ». Colette, immobile, ramassée, confinée au 9, rue de Beaujolais, a 67 ans en 1940. Elle ne bouge pas et pourtant le monde s’ouvre à nous. Son génie de l’observation et de la prémonition suffit à nous emporter. Le voyage est accessoire, futile, presque indécent, quand la plume de Colette fouette l’actualité, évoque des souvenirs d’enfance, la dure réalité de l’Occupation, le sort des animaux ou les aliments de substitution. Le monde vient à elle par la seule force de son écriture. Elle n’a pas eu à chausser des godillots ou à emprunter des cordillères impossibles. « Ne cherchez donc pas, dans ces pages, les morceaux de bravoure : elles en contiennent d’autres d’un aussi noble accent » avertit son ami Carco. L’héroïsme n’est pas au rendez-vous. Les grandes idées, les combats, les accusations, les postures, les vices des époques brumeuses sont absents. Colette est cette bonne mère, parfois autoritaire, souvent charmeuse, grivoise par moments, qui répond au courrier de ses chères lectrices comme elle les appelle. Pendant qu’un Français parlait à d’autres Français sur les ondes de Londres. Colette, du 1er arrondissement, avec un apolitisme qui la rendrait suspecte ou naïve aujourd’hui, prend sa plume pour répondre aux préoccupations ménagères de ses concitoyennes. C’est Menie Grégoire dans Gross Paris. En guise de postface intitulée « La Paysanne de Paris », Gérald Duchemin touche du doigt la quintessence de cet ouvrage : « Paris de ma fenêtre regorge de conseils pour affronter le froid, la disette, la solitude, la tristesse et même la peur… ». Ce guide du routard des temps mauvais est une merveilleuse lettre à France. Charnellement, Colette l’aime, ce pays désarmé. Elle lui rend ses couleurs, ses émois, ses chicaneries et ses chemins de halage. Dehors, la capitale tremble. A l’intérieur des foyers, dans le besoin et l’angoisse, la dictée de Colette demeure cette lumière dans la nuit. Ce mince espoir. Un peu de chaleur. Elle s’enthousiasme pour cette jeunesse qui « lit passionnément », le livre est une denrée rare en 1940. Elle réévalue la tarte au rutabaga, elle s’enivre du nom des plantes et ne blâme pas la coquetterie sous le bruit des bottes. Elle dresse des lauriers à « ces petits Français encroûtés, pourvu que l’espèce ne s’en perde point ! », ces sédentaires des provinces éloignées forment l’avant-garde de notre civilisation. Colette déroute, amuse, cajole, gronde et puis se lâche, sur deux lignes, dans un sprint infernal ; avec une formule divine, elle montre toute sa maestria littéraire. « Comme beaucoup de Français un peu douillets, un peu grincheux, mais capables d’admirer longtemps ce qui leur plaît, je voue à mon pays un culte assoupi au fond de moi-même », voilà ce qui manque probablement en cette rentrée littéraire, de ces phrases qui harponnent l’esprit.

Paris de ma fenêtre – Colette – éditions le Chat Rouge – 304 pages.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !