Avec l’effondrement du cadre familial, l’enfant est devenu un dossier, un cas, une variable. Les parents et l’Éducation nationale ayant renoncé à exercer leur autorité, les écrans, les radicalités religieuses et les cultures d’importation distillent l’anomie chez les petits Français.

Il fut un temps, pas si lointain, où l’on naissait dans un monde déjà habité. Un monde dur, parfois injuste, mais structuré. L’enfant y trouvait sa place à travers la langue des parents, les récits des aînés, les gestes transmis. La verticalité n’était pas un choix : c’était une évidence. On entrait lentement dans la condition humaine, protégé d’abord, puis exposé. La filiation donnait une direction. L’école, la famille, la communauté assuraient une continuité.

Ce monde s’est effondré, et avec lui les piliers qui soutenaient l’enfance. Aujourd’hui, l’enfant moderne naît dans un univers où tout est disponible mais où rien n’est transmis. Saturé d’images, de bruit, d’objets – mais vide de repères, de silence, d’autorité. Il ne reçoit plus de monde à habiter. Il doit le fabriquer seul, en puisant dans des fragments de discours contradictoires, souvent violents.

On parle de mineurs isolés pour désigner les jeunes migrants sans famille. Mais ce terme devrait être élargi à toute une génération. Les enfants d’aujourd’hui, en France comme ailleurs, sont eux aussi des mineurs isolés dans leur propre pays. Mineurs, car encore en construction. Isolés, car laissés à eux-mêmes, dans une société déserte d’adultes.

La désintégration commence par le foyer. Le père, autrefois porteur de nom, de loi, de force contenue, a disparu ou s’est effacé. Il n’est plus une autorité, ni même un modèle. Il est un figurant social, parfois violent, souvent absent, presque toujours dépossédé de sa fonction symbolique. La société moderne ne sait plus quoi faire de lui – sinon l’écarter.

La mère, elle, se retrouve seule à tout porter. Elle travaille, élève, organise, console. Mais cette omniprésence n’est pas une victoire. C’est une fatigue. Elle est seule face à l’enfant, au réel, aux injonctions contradictoires. Elle aime, mais ne peut plus élever. Non parce qu’elle ne le veut pas, mais parce que le monde autour d’elle ne tient plus.

Alors on délègue. À l’école. Aux crèches. Aux écrans. Aux algorithmes. L’enfant est confié, pris en charge, mais jamais regardé dans la durée. Il devient un dossier, un cas, une variable. L’autorité est fragmentée, dispersée entre spécialistes et institutions. Et dans cette dilution, l’enfant n’appartient plus à personne.

L’école républicaine aurait pu être le dernier rempart. Elle aurait pu transmettre, structurer, incarner. Mais désarmée par la peur de l’autorité et par l’idéologie de la neutralité absolue, elle a renoncé à éduquer. Elle instruit mal, elle forme sans orienter, elle encadre sans parler au cœur. Le maître n’enseigne plus une culture. Il distribue des compétences. Il n’est plus une figure, mais un agent. Il gère des élèves devenus « publics cibles », dans des classes surchargées, avec des mots filtrés, des livres expurgés, des symboles neutralisés. La France n’est plus racontée. Elle est réduite à un règlement intérieur. Le passé est suspect, l’histoire est morcelée, la langue abîmée.

Et alors, que reste-t-il à l’enfant pour se construire ? Rien qu’un brouhaha idéologique, une jungle de récits concurrents : l’indigénisme, l’ultra-féminisme, l’islamisme culturel, l’utopie technologique. Tout est possible, sauf d’hériter. L’école moderne produit des mineurs sans mémoire.

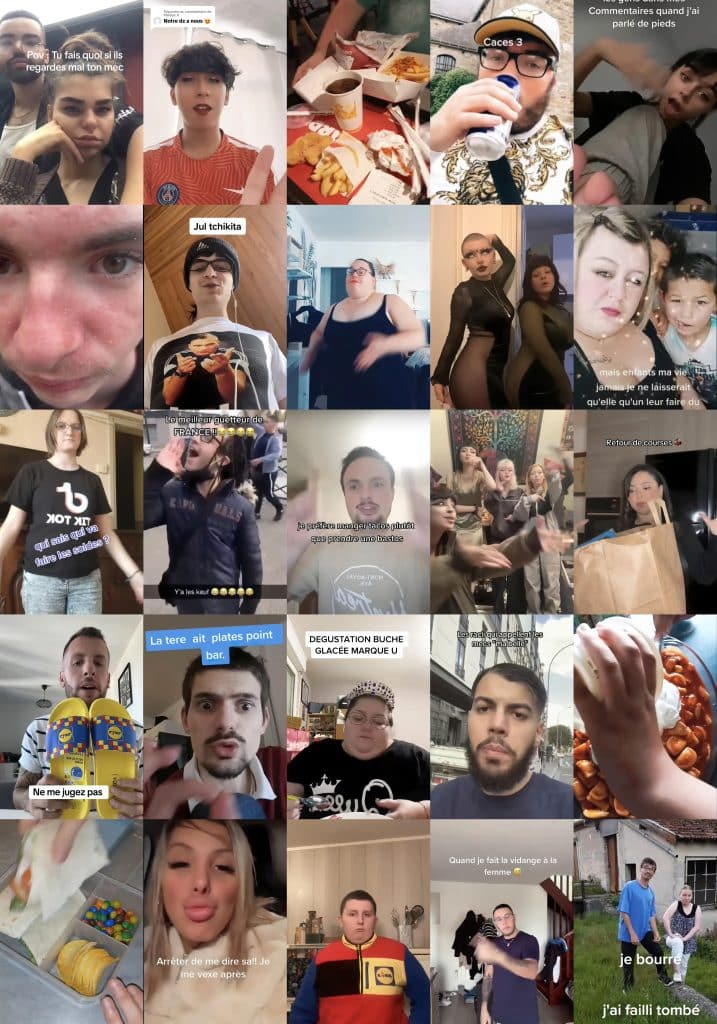

Ce que la famille et l’école ne transmettent plus, les écrans le prennent en charge. Dès l’âge de 3 ans, parfois avant, l’enfant entre dans une matrice numérique. Il y trouve tout, sauf l’essentiel. Il s’y sent libre, mais est captif. Il croit apprendre, mais il consomme. Il pense choisir, mais il est guidé par des logiques marchandes ou idéologiques.

Le numérique n’est pas neutre. Il colonise l’imaginaire. Il efface le silence, l’ennui, l’intériorité. Il détruit la mémoire. Il crée des identités sans ancrage, des désirs sans fin. L’adolescent ne lit plus. Il scrolle. Il ne parle plus. Il réagit. Il ne rêve plus. Il copie. Et dans cette accélération constante, il perd le sens de lui-même. Il devient étranger à son propre corps, à son propre nom. Il se pense « fluide », « non binaire », « traumatisé », mais ne sait plus ce que signifie devenir adulte. Il devient un être fragmenté, hypersensible, incapable de stabilité ou de projection.

Ce contexte produit une génération fragile, anxieuse, vulnérable aux extrêmes. Beaucoup s’effondrent. D’autres explosent. La psychiatrie infantile est saturée. Les tentatives de suicide augmentent. Les automutilations deviennent banales. Le langage affectif s’efface. La solitude grandit. Pour se sentir vivant, il faut transgresser : violence, sexe, drogue, religion, radicalité. On ne cherche pas seulement un frisson : on cherche un cadre qui tienne. Ce que les institutions ne donnent plus, certains le trouvent dans des récits dangereux – mais clairs. L’islamisme, le virilisme, les communautarismes offrent des lois là où l’État ne propose plus que des valeurs molles.

Dans les cités, la jeunesse trouve une structure dans l’islam, dans la rue, dans la cause palestinienne. Ce n’est pas toujours un choix conscient. C’est une prise en charge. Quand la République ne parle plus, d’autres le font. Le ressentiment se transforme en religion. L’école est méprisée, l’État haï. La France est vue comme une mère morte ou absente.

Dans les zones rurales et les petites villes, une autre jeunesse – blanche, silencieuse, souvent masculine – s’éteint sans bruit. Elle ne brûle rien, elle ne marche pas. Elle reste chez elle, invisible. Les filles s’en vont. Les écrans occupent les jours. L’alcool ou la drogue anesthésient les soirs. Ce jeune homme ne revendique rien. Il constate qu’on ne l’a jamais regardé. Il voit son monde se dissoudre : son accent, sa religion, ses repères. Il sent qu’il est devenu suspect. Il ne comprend pas ce qu’on attend de lui. Il se tait, ou bien il se radicalise en silence.

À ce malaise diffus chez les jeunes hommes blancs s’ajoute un sentiment plus trouble, plus intime, rarement nommé : celui d’un remplacement sexuel. Ce n’est pas seulement la place sociale ou culturelle qui semble leur échapper, mais aussi la place dans l’imaginaire féminin, dans le jeu amoureux, dans la compétition de la virilité. Face à eux, des jeunes issus de l’immigration maghrébine ou subsaharienne apparaissent souvent plus sûrs d’eux, plus affirmés, plus frontaux dans leur rapport au monde. Ils n’ont pas honte de leur masculinité. Leur audace, parfois brutale, tranche avec la timidité d’une jeunesse blanche culpabilisée, castrée symboliquement, paralysée par la peur d’être taxée de sexisme ou de domination.

Cette asymétrie se double d’une représentation médiatique omniprésente : films, séries, publicités, tous mettent en scène des couples mixtes où l’homme est l’exotique, le dominant, le désiré – et où le jeune Blanc n’existe plus, sinon comme rival maladroit ou spectateur frustré. Pour ceux qui restent seuls, invisibles, ce n’est pas l’amour qui fait défaut : c’est la possibilité d’exister comme homme. Ce ressentiment sexuel, bien plus que les discours idéologiques, alimente une rage sourde, une humiliation silencieuse qui pourrait un jour chercher à se venger.

Ce double effondrement est aggravé par un non-dit politique majeur : l’immigration de masse, depuis quarante ans, a profondément bouleversé l’équilibre national. L’assimilation a été abandonnée. La République a remplacé l’exigence par la tolérance passive, puis par la soumission.

Ce n’est pas l’étranger ou le descendant d’immigrés qui est en faute, c’est l’État qui a cessé de transmettre la France. Le vide laissé par ce renoncement a été rempli par des contre-récits puissants : l’oumma, l’indigénisme, la haine du passé. L’école n’y peut rien. L’État n’ose plus rien. Et dans ce vide, la fracture devient culturelle, puis ethnique, puis existentielle.

Face à cela, les jeunes Français issus de souche populaire se sentent effacés. Non pas haïs, mais dépassés, remplacés, oubliés. On leur dit que leur culture n’est pas menacée, mais ils voient qu’elle n’est plus enseignée, ni respectée, ni incarnée. Leur ressentiment est croissant, confus, mais réel.

Ces deux jeunesses, que tout oppose en apparence, ont un ennemi commun : l’adulte qui a renoncé. Mais au lieu de se rejoindre, elles pourraient bientôt s’affronter. Car la colère a besoin d’une cible. Et quand l’État ne l’entend pas, la cible devient l’autre.

Tout est en place pour une guerre froide sociale et identitaire. Pas encore une guerre civile, mais une suite de conflits diffus : dans les classes, dans les quartiers, dans les esprits. Chacun enfermé dans son récit. Chacun certain d’avoir été trahi. Le ressentiment, nourri par des années de silence et de mépris, est le carburant de tous les extrémismes à venir. Il suffit d’une étincelle.

Face à ce monde en ruine douce, il reste encore des enfants debout. Pas parce qu’ils sont surdoués. Pas parce qu’ils sont protégés par leur statut social. Mais parce qu’un adulte, quelque part, a tenu debout devant eux. Un père. Une mère. Un professeur. Un prêtre. Un grand frère. Ces enfants debout ne sont pas des héros. Ce sont des survivants. Des enfants qui ont eu la chance d’être regardés, cadrés, nommés. Ce sont eux qui nous rappellent ce que peut encore un adulte : dire non, transmettre une histoire, affirmer une limite, incarner une parole.

Le problème n’est pas technique. Il est civilisationnel. Il ne s’agit pas de créer un nouveau plan pour la jeunesse, ni de multiplier les psychologues scolaires. Il s’agit de redevenir des adultes. De réapprendre à parler, à interdire, à guider. De dire : « Tu viens d’un monde plus ancien que toi. Ce monde est imparfait, mais il est à toi. Tu n’as pas à le détruire pour exister. » Il faut cesser de se cacher derrière des abstractions et des discours inclusifs. Ce qui sauve un enfant, ce n’est pas l’égalité des chances : c’est la présence incarnée.

Tant que nous continuerons à déléguer la parole, à confondre tolérance et renoncement, à abandonner les jeunes à eux-mêmes, ils seront tous, quelles que soient leur origine ou leur foi, des mineurs isolés.

Non pas étrangers par leur naissance, mais étrangers dans leur propre pays. Et ce jour-là, quand ils se lèveront – non pour construire, mais pour juger –, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas.