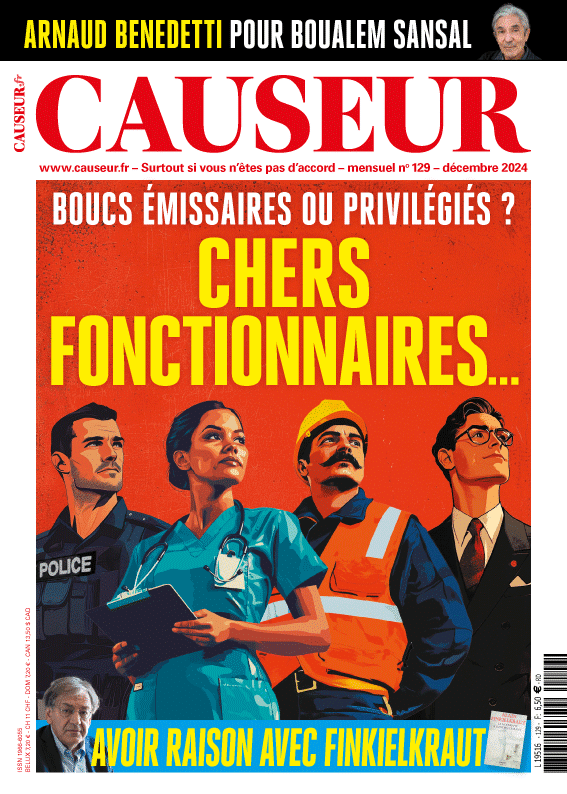

L’État perd ses meilleurs serviteurs, et son autorité. Parce qu’ils sont mal payés (profs, médecins) ou parce qu’ils cèdent aux sirènes du privé (haute fonction publique), les fonctionnaires qui le peuvent quittent le navire, affaiblissant la culture du service public, le sens de l’État et celui de l’intérêt général.

La Révolution française n’a pas remis en cause la puissance de l’État royal, patiemment construit et consolidé par la monarchie. Elle a même renforcé sa centralité par son jacobinisme. Elle a en revanche aboli les privilèges de naissance de ceux qui en assuraient la direction au profit d’un principe électif (chargé de fournir une classe politique nouvelle) et d’un principe méritocratique (chargé de recruter les fonctionnaires). Conformément aux textes constitutionnels, les fonctionnaires travaillent au service de la nation et pour l’intérêt général, mais ils obéissent aux lois et au gouvernement, c’est-à-dire au pouvoir politique. Napoléon Bonaparte a renforcé la puissance de l’État républicain. Il a créé une justice administrative pour protéger l’État et ses serviteurs (les fonctionnaires) des administrés, du peuple et de ses juges. La Révolution avait assez montré leur potentiel révolutionnaire. Dans le monde anglo-saxon, on protège les sujets et les citoyens de l’État : notre inversion démontre en creux la place prestigieuse et l’étrange privilège historique des serviteurs de l’État en France.

Une fonction publique devenue obèse

Mais depuis deux siècles, des évolutions profondes ont modifié la donne, et peu à peu abaissé la puissance publique et étatique. L’évolution est préoccupante depuis un petit demi-siècle. D’abord, l’État, qui était sobre jusqu’à la guerre de 1914, a considérablement grossi et le nombre de ses fonctionnaires a crû en conséquence. De quelques centaines de milliers de fonctionnaires au xixe siècle – armée et professeurs compris –, on est passé à 6 millions, non comptés les contractuels, les sous-traitants (y compris désormais les cabinets de conseil), les secteurs paraétatiques, à commencer par la médecine financée sur fonds publics, et la masse des associations et des entreprises financées par l’État. La filiale française d’Acted, parmi d’autres ONG, est financée par cinq niveaux de donateurs publics (UE, l’AFD pour l’État, des régions, des départements et des communes), de sorte qu’on se demande si elle est une ONG ou un bras décentralisé de l’État ? La fonction publique est devenue obèse, et ses missions comme ses compétences se sont diluées au point qu’une zone grise entoure toutes les actions de l’État et de ses démembrements. La SNCF a ainsi été méthodiquement démembrée, tronçonnée entre activités d’investissement, de fonctionnement, de transport, de low cost, etc., semi-privatisée – ses grandes gares étant transformées en galeries commerciales, tandis que les petites sont fermées, n’assurant plus qu’un service public discontinu – et désormais clivée entre contractuels et statutaires minoritaires. Elle est enfin livrée au marché concurrentiel, jusqu’à abandonner le fret dont elle devrait être le maître d’œuvre européen !

A lire aussi, Elisabeth Lévy: 60 millions d’administrés

Cette hypertrophie et cette dispersion ont affaibli l’autorité de la fonction publique, le prestige et le statut des fonctionnaires. La France est parmi les pays riches les plus fonctionnarisés du monde. Or plus il y a de fonctionnaires, moins ils sont bien formés et clairement identifiés. L’appauvrissement des professeurs, qui ont perdu en quarante ans (1981-2021) la moitié de leur pouvoir d’achat relatif (qu’on les compare aux smicards ou aux cadres), aboutit à une déconsidération générale dans une société dont l’argent est devenu l’unique référent. Cela rend le métier de moins en moins attractif. Il y a des décennies que, dans les sciences, le métier n’attire plus les plus ambitieux ni les meilleurs, qui optent pour des carrières plus rémunératrices en dépit de l’effondrement industriel. Désormais, ce syndrome a gagné les matières littéraires et les langues, qui peinent à recruter des enseignants. À cela s’ajoute un phénomène nouveau et inédit, la démission de milliers d’enseignants chaque année, eu égard à la dégradation des conditions de travail.

Individualisme et consumérisme n’épargnent pas les fonctionnaires

Le troisième phénomène est la perte d’autorité de l’État qui, dans une société devenue molle et dont les valeurs ont profondément changé, sous le coup de l’individualisme et du consumérisme, peine à se faire respecter, et à se faire obéir par ses propres fonctionnaires. Pas plus qu’il ne parvient à obliger les jeunes médecins à s’installer dans les déserts médicaux – alors qu’il a financé leurs études et qu’il est responsable de la sécurité sociale qui rémunère leur activité –, l’État ne se plus fait obéir de certaines catégories de fonctionnaires. Il y a un petit demi-siècle, quand l’État était fort et riche, il imposait aux jeunes normaliens et agrégés – alors payés 2,5 fois le SMIC en début de carrière – des nominations dans les lycées les plus ruraux, les plus pauvres ou les plus populaires du pays. Alors que leur salaire est aujourd’hui proche du SMIC en début de carrière (surtout si l’on intègre la hausse du coût du logement), l’État n’a plus la force d’y affecter tous ses jeunes fonctionnaires. Il a alors recours à des contractuels formés de manière aléatoire pour boucher les trous, ce qui contribue à entretenir la stagnation sociale et professionnelle des classes populaires, attisant chez elles un ressentiment envers la République… et ses fonctionnaires. De même, l’État impécunieux peine à nommer des chefs d’établissement bien rémunérés et ayant l’autorité nécessaire à la tête des écoles les plus difficiles : écoles et collèges REP (réseau d’éducation prioritaire, ex-ZEP), lycées professionnels ou de banlieues. Partout, des personnels de direction manquent : peu payés bien que logés, mal considérés et mal protégés par le ministère, ces fonctionnaires au rôle essentiel manquent à l’appel. La récente histoire du chef d’établissement de la cité Maurice-Ravel, à Paris, menacé de mort sans que son auteur soit emprisonné, démontre que l’État peine ou échoue à protéger ces fonctionnaires, sur lesquels repose pourtant l’ordre républicain.

À l’autre extrémité de l’État, face à ses hauts fonctionnaires passés par l’ENA ou par les cabinets ministériels, l’État peine désormais à accueillir des carrières longues dans la haute fonction publique. Les allers-retours entre la haute administration et le secteur privé dans des postes bien plus rémunérateurs se multiplient depuis vingt ans, affaiblissant la culture du service public, le sens de l’État et de l’intérêt général. Le Canard enchaîné en tient régulièrement une scrupuleuse et inquiétante chronique. Or les hauts fonctionnaires étaient non seulement les gardiens de l’éthique républicaine, mais aussi ses prescripteurs. Emmanuel Macron a considérablement accentué cette dérive, en détruisant l’ENA et les corps d’État (diplomates, préfets, recteurs, etc.), en les ouvrant à des cadres ayant fait carrière dans l’entreprise ou dans des cabinets d’avocats ou de médecine, suivant des logiques d’amitié ou des opportunités de toutes natures. Cette dérive est conforme à ce qu’il a reçu comme enseignement à l’IEP de Paris, depuis que feu Richard Descoings, énarque et conseiller d’État, directeur de l’IEP de 1996 à 2012, a pulvérisé la vieille institution française, pour en faire une business school internationale professant l’enrichissement comme optimum personnel, et en y recrutant de manière de plus en plus aléatoire. Une partie des professeurs et des « maîtres de conférences » de l’IEP ou de « grandes écoles » financées sur fonds publics poussent désormais leurs étudiants vers la quête d’un enrichissement rapide. Désormais, la plupart des polytechniciens et des normaliens de la rue d’Ulm abandonnent le service de l’État auquel ils étaient destinés, et pour lequel ils ont été excellemment formés et rémunérés pendant leurs études, au profit d’autres carrières. Pour les polytechniciens, l’enrichissement personnel passe par l’expatriation des meilleurs aux États-Unis, où ils peuvent pratiquer leur science et s’enrichir, et pour les autres, par la finance européenne ; pour les normaliens, le double diplôme à HEC ou à l’ENA (actuel INSP) permet de fuir la carrière universitaire ou scientifique, de plus en plus dévaluée du fait de ses revenus. Rappelons à ce sujet qu’un instituteur allemand touche le salaire d’un universitaire français, ce qui est plus parlant que tous les raisonnements.

Délitement par les deux bouts

Ce cul-par-dessus-tête dans la formation des élites étatiques et administratives françaises permet de comprendre les frustrations et le désarroi des niveaux intermédiaires et inférieurs de l’administration. D’autant que les élites subsistantes ont inoculé la culture de la concurrence et du management au sein des structures inadaptées de la vieille bureaucratie française. On se rappelle de la vague de suicides suscitée à France Télécom – ex-PTT – lorsque les méthodes managériales de la fin de la décennie 2000 sont passées en force pour adapter les fonctionnaires et leurs chefs à l’internet. Ce choc a peu ou prou frappé l’ensemble des services publics. Ainsi La Banque postale, ex-PTT, qui est depuis sa création la banque des plus modestes et de nombreux retraités. Son rôle dans l’accompagnement social était un service public. Quel n’a pas été le choc – et bientôt le dégoût – pour ses milliers de guichetiers et d’employés, quand le management les a poussés à passer de l’accompagnement à l’incitation forcée d’achats de produits financiers ou d’épargne au profit de la seule banque, désormais au détriment des « clients », comme l’ont fait de manière de plus en plus décomplexée toutes les banques.

A lire aussi, Stéphane Germain: Dégraisser le mammouth? Non, le dépecer!

Si l’on ajoute les fonctionnaires de catégories C, dont les fonctions ouvrières qu’ils occupaient dans l’intendance des administrations d’État (gardiens, veilleurs de nuit, femmes de ménage, hommes d’entretien, ouvriers, cuisiniers, jardiniers, etc.) ont été systématiquement externalisées auprès de sociétés de main-d’œuvre employant une immigration récente soumise à un management invisible et à de bas salaires, il n’est pas abusif d’écrire que la fonction publique s’est délitée par les deux bouts. Après vingt ans de libéralisation et de mise en concurrence à marche forcée sous contrainte européenne, que reste-t-il des services publics à la française ? Face à la numérisation de l’administration, qui a créé un écran – et parfois un fossé – numérique entre les usagers et les fonctionnaires, que reste-t-il de l’esprit de service public ? Il demeure des corps intermédiaires au contact du public, les « chiens de berger » de la société que sont les professeurs, les infirmières, les policiers et les pompiers, fidèles à leurs postes au contact des publics. L’administration fiscale de Bercy est désormais plus à distance, mais du fait de son rôle capital pour l’État, elle a été modernisée et ses fonctionnaires y sont mieux payés, encadrés et traités qu’ailleurs. Il demeure aussi l’armée mexicaine de la fonction territoriale, qui a crû d’un tiers de 1997 à 2022, pour atteindre presque 2 millions de fonctionnaires. Il y a trente ans, l’informatisation miracle de l’administration devait permettre une fonte de ses effectifs tant on allait gagner en productivité ! C’est l’inverse qui s’est passé – hors administration fiscale –, puisque les administrations françaises ont gagné un million de fonctionnaires en vingt-cinq ans.

Mais l’administration et ses fonctionnaires ont profondément changé, sous les coups de boutoir des politiques imposées par Bruxelles et par la haute fonction publique saisie par les principes d’un libéralisme plus idéologique qu’efficient. À l’exception peut-être des ministères régaliens – justice, police, armée –, dans lesquels la culture de l’État demeure stable par nécessité de service, les autres administrations ont été bousculées par des chocs endogènes (restrictions budgétaires, appauvrissement des fonctionnaires, inoculation de méthodes de management mal digérées) et des chocs exogènes (crise sociale, effondrement culturel, archipellisation de la société). Les syndicats de fonctionnaires auraient pu tirer profit de ces évolutions si éloignées de leurs attentes, mais comme dans le reste de la société, leur recul est spectaculaire. C’est particulièrement net dans l’Éducation nationale et à l’Université, où leur situation de cogestionnaire du système est devenue artificielle. L’effondrement des métiers ouvriers dans les fonctions de support les a affaiblis partout, sauf à l’hôpital. Mais la crise y est telle que leur capacité à inverser le cours des choses est faible. C’est la société qui s’indigne du sort des infirmières, obligeant les politiques à le corriger en partie, car elles sont le pilier du système hospitalier. Partout ailleurs, notamment dans les grands services publics ouverts à la concurrence, les évolutions ont été si rapides que les commentateurs et les responsables politiques ou syndicaux ont tendance à décrire un monde qui n’existe plus. Comme pour maintenir en vie le concept rassurant d’une fonction publique à la française vivant sur ses rentes et sur ses acquis. Mais il est loin le temps où l’État avait autorité sur des fonctionnaires respectés.