Opéra de Paris : Calixto Bieito frappe encore.

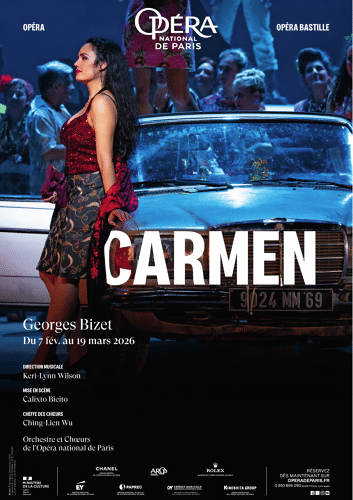

Dommage ! Carmen, film muet allemand réalisé en 1918 par le tout jeune Ernst Lubitsch (le futur – et génial- cinéaste de Trouble in Paradise ou de To be or not to be), a disparu de l’offre Arte TV le lendemain même de la reprise de Carmen à l’Opéra-Bastille, dans la mise en scène de l’Ibère Calixto Bieito, inaugurée au festival catalan Castell de Peralada en… 1999 ! Le plateau de la Bastille accueille pendant plus d’un mois, à cheval sur février et mars, la troisième reprise de cette production depuis son importation à Paris, en l’an 2017.

Un tube mondial

Dommage pour Lubitsch, car le scénario de l’ambitieux et spectaculaire long métrage puise à la source même du drame lyrique, à savoir la célèbre nouvelle de Prosper Mérimée publiée en 1847, laquelle inspirera comme l’on sait Henri Mailhac et Ludovic Halévy, les librettistes du chef d’œuvre de Bizet créé en 1875 à l’Opéra-Comique, trois mois avant la mort prématurée du compositeur, à peine âgé de 37 ans, victime d’un refroidissement suite à une baignade dans les eaux glacées de la Seine…

A lire aussi: L’Histoire par le menu

Signée Tobias Schwencke, la bande-son contemporaine du long métrage de Lubitsch ne se fait pas faute de citer, réarrangée avec beaucoup de talent, la mélodie mondialement connue du compositeur français, en particulier le motif de la habanera andalouse – scie absolue du répertoire, fredonnée jusqu’à l’écœurement par le populo depuis dix générations : « si tu ne m’aimes pas je t’aime…prends garde à toi », etc., etc.

Si, comme on s’en doute, la régie de Calixto Bieito récuse frontalement toute littéralité – cf. sa production du Ring de Wagner, dont l’Opéra Bastille nous délivrait sous ses auspices, il y a quelques semaines à peine, l’interminable Siegfred selon une recette particulièrement assommante -, ses partis pris de transposition radicale n’en rendent pas pour autant la lecture, ni plus limpide, ni plus délectable. Il faut croire que le public, le temps passant, s’habitue à tout : les huées qui naguère mugissaient au tomber de rideau n’ont plus court en 2026 : au soir de la première, le 7 février dernier, la salle réservait tout uniment les mêmes salves de bravi aux chanteurs et à la mise en scène.

Pas loin de la catastrophe

Et pourtant… Ce joggeur en slip blanc qui tournicote comme un derviche avant de tomber d’épuisement, à plat ventre, le rebondi de ses fesses douché par un spot au premier plan du plateau ; cette cabine de téléphone, accessoire déjà vintage, plantée là pour offrir bientôt ses vitres aux coups de guibolles d’une horde de bidasses ; ce corps de garde de légionnaires en treillis vert d’eau (qui, assez vite, tombent le haut pour faire valoir leurs biscoteaux et leurs tatouages) ; ces couleurs hispaniques qu’on hisse sur un mât phalliquement érigé en plein centre ; cette silhouette de taureau, panneau publicitaire géant découpé en fond de scène ; ces berlines Mercedes, signature supposée (au reste tellement convenue) des ‘’gens du voyage’’ qui, une, puis deux, puis trois, puis jusqu’au nombre de sept, pleins phares, éblouissent crûment la salle entière ; ce coitus interruptus d’un Don José débraguetté qui s’affaire non sans mal à culbuter sa cigarière ; ce tableau final figuré par cette arène curieusement évidée, tendue de toile grise telle une cellule d’asile XXL, et dans la pénombre de laquelle viendra scintiller le traje de luces du ‘’toreador’’ Escamillo, de prime abord en costard trois pièces ; ces selfies pris avec un petit appareil (Nokia ? Lumix ?) dont on en vient à arracher la péloche (le smartphone n’est pas encore né) ; une Carmen en nuisette à dentelles noires, qui ôte sa culotte (assortie), plus tard toilettée d’une petite robe à strass ; un Don José en blouson de cuir beigeasse ; et toute une friperie très « movida » pour nipper les chœurs d’enfants… Prosaïsme à tous les étages !

A lire aussi: Hurlevent: du roman culte à la pochade charnelle

Comme souvent, c’est le cast vocal qui sauve Carmen de la cata. A commencer par la mezzo Stéphanie d’Oustrac, au répertoire vocal exceptionnel (du baroque au romantique) et qui conjugue ici sa remarquable présence scénique à une articulation impeccable. La soprano égyptienne Amina Edris campe quant à elle une Micaëla vocalement nuancée, d’une puissance dramatique émouvante, tandis qu’Escamillo, sous les traits du baryton-basse natif de Montevideo Erwin Schrott, déploie sa flamboyante projection vocale avec une maîtrise toute en finesse.

Mais s’il fallait trouver un sauveur à ce spectacle, il s’incarnerait sans conteste dans la prestation de Russell Thomas, ténor américain inattendu dans la peau de Don José, d’un lyrisme à la fois incandescent et velouté. A noter que notre compatriote Jean-François Borras prendra le relai dans cet emploi de haute exigence à partir du 7 mars, et ce jusqu’à la dernière représentation, le 19 mars. Victoria Karkacheva, mezzo-soprano russe qui, l’automne dernier, au Théâtre des Champs-Elysées chantait à merveille Marguerite dans La damnation de Faust de Berlioz, reprendra quant à elle le rôle-titre jusqu’au bout.

Au pupitre, Keri-Lynn Wilson, celle-là même qui déjà, à l’Opéra-Bastille, dirigeait avec brio le Cendrillon de Massenet il y a trois ans, peine cette fois à donner un peu de panache et d’éclat à cette production, entachée qu’est celle-ci de cette insondable, inexpiable vulgarité : elle désigne à la damnation le caballero Calixto Bieito, décidément trop omniprésent à Paris cette saison.

Carmen. Opéra en quatre actes de Georges Bizet. Direction : Keri-Lynn Wilson. Mise en scène : Calixto Bieito. Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris.

Avec Russell Thomas/ Jean-François Borras, Stéphanie d’Oustrac/ Victoria Karkacheva, Amina Edris, Erwin Schrott…

Durée : 3h

Les13,19, 25 février, 3,7,10,13,16,19 mars à 19h30 ; le 22 février à 14h30.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !