En insistant sur le contexte colonial — ce que ne faisait pas Albert Camus dans son roman — et en filmant Benjamin Voisin avec sa caméra amoureuse, le réalisateur de Huit Femmes et Potiche trahit l’esprit du texte original.

Adapter L’Étranger relève presque du pari impossible : rares sont les cinéastes capables de traduire la nudité philosophique de Camus sans la trahir. Après la superbe et trop longtemps incomprise version de Luchino Visconti (1967) — honnie par la critique d’alors, et encore contestée aujourd’hui — voici que François Ozon, cinéaste d’une filmographie inégale (où je sauve Une robe d’été (1996), Gouttes d’eau sur pierres brûlantes (2000) et Sous le sable (2000)), s’attaque à ce monument littéraire.

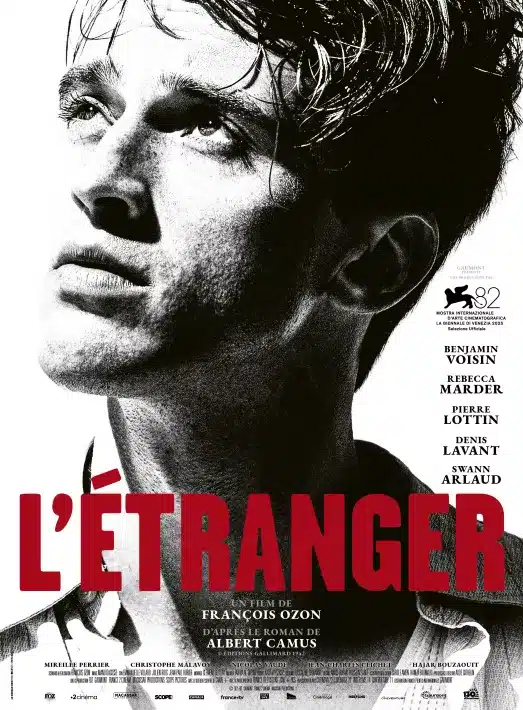

Présenté à la Mostra de Venise 2025, ce film tourné en noir et blanc de belle facture oscille entre transposition sobre et réminiscences de la qualité française des années 1940. L’adaptation d’Ozon fluctue entre une certaine fidélité — l’indifférence et le manque de compassion humaine de Meursault — et une trahison patente, par son manque d’ambition métaphysique et son interprétation « politiquement correcte » du roman. Adapter L’Étranger est une entreprise périlleuse : comment traduire au cinéma la sécheresse de la prose camusienne sans trahir sa vérité ? François Ozon, souvent habile dans la stylisation, se laisse ici captiver par sa propre maîtrise. Ce qu’il filme n’est plus le monde, mais un dispositif.

L’image, pourtant belle, est close sur elle-même et n’accueille ni le hasard ni la vie. Là où Camus écrivait dans la lumière, Ozon filme dans la pénombre du sens. Le réalisme moral du roman cède la place à un esthétisme glacé où la caméra fige le réel au lieu de le révéler.

Le formalisme comme clôture du sens

Chez Camus, l’absurde jaillit du heurt entre l’homme et le monde. Chez Ozon, il se dissout dans une mise en scène sans porosité. Chaque plan, chaque geste semble voulu, pensé, dirigé. L’absurde n’est plus vécu, il est démontré. Bazin rappelait que le cinéma devait « laisser les choses advenir » : ici, tout est tenu à distance, organisé selon un schéma mental. Ozon filme des concepts là où Camus montrait des existences.

Benjamin Voisin incarne un Meursault abstrait, presque spectral. Le visage est impassible mais sans profondeur ; le corps, présent mais inerte. L’acteur, prisonnier d’une direction glaciale, ne parvient jamais à rendre la densité d’un homme traversé par le monde sans le comprendre.

Un réel vidé de sa substance

Le soleil, la mer, la chaleur — éléments essentiels chez Camus — sont ici réduits à des effets d’atmosphère. Le film semble avoir peur du réel : tout paraît contrôlé, fermé, presque désinfecté.

A lire aussi: La petite croisade de Sophie Bessis

L’Algérie n’est plus un espace vécu, mais un décor moral. On y perçoit la volonté de corriger Camus, de lui adjoindre une conscience politique que le roman, en 1942, laissait dans l’ombre.

Antiracisme démonstratif et commentaire post-colonial

Ce qui, chez Camus, relevait de la suggestion — l’indifférence à la mort de «l’Arabe», l’angle mort du contexte colonial — devient chez Ozon un programme idéologique. L’Algérie filmée n’est plus celle d’un écrivain méditerranéen face à la lumière, mais celle d’un cinéaste contemporain soucieux de corriger l’Histoire. Cette sur-inscription politique trahit l’esprit du texte : au lieu de révéler l’ambiguïté morale du monde, elle impose un discours à parti pris antiraciste, détournant le sens camusien.

Amplification des figures féminines

Autre dérive : la volonté de donner plus de relief aux personnages féminins. Marie, la maîtresse de Meursault, se voit dotée d’une profondeur psychologique et sentimentale que Camus refusait de lui donner. Ces scènes, souvent bavardes, installent une émotion programmée qui rompt le ton du récit. L’absurde, qui suppose silence et distance, se trouve submergé par un drame sentimental.

De même, Ozon accorde une place plus importante à Djemila (Hajar Bouzaouit), ce qui lui permet — comme je l’ai dit — d’insister sur l’arrière-plan colonial, sur « l’Arabe », qui, bien que silencieux dans le texte, devient ici le marqueur d’une violence coloniale désignée comme « systémique ». De ce fait, l’acte incompréhensible et absurde de Meursault se transforme en crime raciste dans l’Algérie colonisée. Ozon cherche sans doute à compenser la froideur du texte ; il n’y parvient qu’en altérant sa rigueur.

Une sensualité homo-érotique incongrue

Le cinéaste introduit par ailleurs une tension homo-érotique diffuse — entre Meursault et certains personnages masculins, dans des regards, des gestes, une proximité étudiée. Ce motif, familier du cinéma d’Ozon, n’a ici que peu de nécessité. L’absurde devient prétexte à une exploration du désir que rien ne justifie dramaturgiquement. Là où Camus décrivait la nudité morale d’un homme face à la lumière, Ozon ajoute une sensualité artificielle, presque décorative : le corps filmé comme signe ajouté, ornement esthétique sans nécessité ontologique.

Le contresens esthétique

Tout cela aboutit à un film qui veut dire trop. Ozon surcharge Camus d’intentions politiques, sociales, sexuelles, esthétiques. Le résultat est une œuvre lourde, refermée sur sa propre conscience morale, qui oublie l’essentiel : L’Étranger n’est pas un manifeste, mais une expérience existentielle nue. La fidélité à Camus ne réside pas dans l’illustration ou la correction, mais dans le courage de filmer la lumière sans explication.

L’Étranger selon François Ozon est un film d’orfèvrerie poli, pensé, maîtrisé, mais sans souffle. Sous le vernis d’intelligence, il ne reste ni vie, ni mystère, ni réel. Le cinéaste n’adapte pas Camus : il le commente.

120 minutes

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !