Après deux mois de claustration forcée, des millions de Français, qui redoutent légitimement le choc économique annoncé, ne peuvent plus attendre. Mais beaucoup d’autres, adeptes du risque zéro et de la morphine étatique, rechignent à reprendre le travail et exigent que l’on respecte leur droit aux vacances. Il faut croire que l’héroïsme meurt en bermuda.

Après deux mois censés accoucher d’un avenir radieux authentique et sobre, les Français sont taraudés par une question brûlante : allons-nous partir en vacances ? Par esprit de sacrifice, à moins, qui sait, que ce ne soit par peur, nous nous sommes résignés à ne rien faire, nous avons accepté que l’État se mêle de nos oignons au sens propre (étaient-ils bien essentiels, ces oignons ?). Pour continuer le combat, nous sommes prêts à oublier les soldes (s’il le faut vraiment) et à abandonner notre intimité aux nécessités impérieuses du suivi épidémiologique qui sera assuré par « des brigades d’anges-gardiens ».

Les vacances, nouveau droit de l’homme!

Mais renoncer aux vacances, ça jamais ! L’annonce de la fermeture de toutes les plages au moins jusqu’au 2 juin, nonobstant la célébration du nouvel esprit girondin baignant notre république jacobine, suscité un grondement. « Si on n’ouvre pas le 2 juin, il y aura une révolte sociale », avertissent des maires bretons. Ils peuvent compter sur le soutien populaire. Nos gouvernants sont prévenus – par Philippe Muray : il faut craindre le courroux de l’homme en bermuda.

La résilience dont nous nous targuons mérite examen. Un peuple aussi soucieux, non seulement de sa santé, préoccupation légitime quoiqu’envahissante, mais aussi de ses vacances, a-t-il encore sa place dans l’Histoire ?

Dans la nouvelle hiérarchie des droits, le seul qui puisse prétendre supplanter l’impératif sanitaire est donc le droit aux vacances. Qu’on ne se méprenne pas, je fais partie de ce troupeau vacancier qui, aux premiers beaux jours, c’est-à-dire maintenant, rêve délicieusement de vent, de soleil et d’eau salée. Cependant, que le mot « travail » suscite des syncopes en chaîne dans le monde syndical, indignant jusqu’au placide Laurent Berger, en dit long sur notre rapport ambivalent à la chose. Provocation ou au minimum maladresse, a-t-on décrété de toutes parts, y compris à droite, quand Geoffroy Roux de Bézieux a avancé l’idée que peut-être, il faudrait travailler plus à l’issue de la pandémie. Il est vrai qu’avec l’explosion attendue du chômage, le problème, pour beaucoup, ne sera pas de travailler plus, mais de travailler tout court. N’empêche, si nous aimons aller au bureau, c’est plus pour la sociabilité (voire pour nous désennuyer) que pour créer de la richesse. Nous n’avons pas cette culture de la gnaque, de la performance et des comptes bien tenus qui caractérise les économies robustes, suivez mon regard. Ce n’est pas le moindre de nos charmes.

A lire aussi, Elisabeth Lévy : Comment nous sommes devenus Chinois

Vers la tiers-mondisation heureuse

On aimerait que cette propension nationale à la paresse productive soit la contrepartie d’un génie créateur et littéraire maintenu qui ferait de la France une grande puissance spirituelle – la déglingue contre la poésie. À l’évidence, ça ne marche pas comme ça. À défaut, notre nonchalance pourrait avoir de l’agrément, comme les premières rides chez une beauté dont le déclin, quoique largement entamé, ne se voit encore que de près. Encore faudrait-il que nous en acceptions la principale conséquence : la tiers-mondisation en douceur d’un pays joyeux et insouciant, où rien ne marcherait, mais où il ferait bon vivre. Puisque nous n’avons pas les moyens de nos ambitions, résignons-nous à avoir les ambitions de nos moyens.

© Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Seulement, une telle sagesse supposerait un effort de vérité dont nous sommes bien incapables. À force de nous voir si bons dans le miroir des médias et des publicitaires, nous avons fini par croire au portrait flatteur d’une France mobilisée dans la plus grande épreuve de son histoire, faisant corps avec ses héros, portrait fabriqué à coups d’informations inquiétantes et de témoignages émotionnants – mais dans la vraie vie, quel pourcentage de la population ont représenté les applaudisseurs de 20 heures ? Quant à la résilience dont nous nous targuons, cela mérite examen : un peuple aussi soucieux, non seulement de sa santé, préoccupation légitime quoiqu’envahissante, mais aussi de ses vacances, a-t-il encore sa place dans l’Histoire ? Jacques Julliard veut croire que, « dans des circonstances exceptionnelles, où la bourgeoisie capitule, où les intellectuels disjonctent, le peuple demeure disponible à qui l’invite à se dépasser ». Réponse dans quelques décennies.

C’est pas d’not’ faute

En attendant, nous nous la racontons. Et au lieu d’assumer virilement les conséquences de nos inconséquences, nous pleurons notre grandeur passée tout en lorgnant avec convoitise sur l’assiette de nos voisins. Nous ne voulons pas devenir allemands – pour ma part je m’en réjouis –, mais nous voulons un pays aussi prospère et organisé que l’Allemagne. Mais c’est sans doute parce que nous ne sommes pas des Allemands (ni des Chinois), mais des Gaulois, bordéliques et pleurnichards plus que rebelles, que la décrue de la maladie est plus lente chez nous – et le bilan plus lourd.

Le président de la République a dit « quoi qu’il en coûte » et nous l’avons pris au sérieux, de sorte que notre demande de sécurité et de santé ne semble plus avoir de limites

En tout cas, guerre sanitaire ou pas, les Français sont les champions du monde de l’humeur bilieuse, de la peur du lendemain et de la récrimination. Il y a toujours un individu ou une institution qui nous doit quelque chose, qui nous a fait défaut ou, offense suprême, manqué de respect. Du reste, c’est souvent vrai.

On peut reprocher aux pouvoirs publics de multiples erreurs dans leur gestion de l’épidémie en général et dans leur communication en particulier : mensonges, indécision, imprévoyance, infantilisation et gourmandise répressive (palpable chez un Castaner brandissant avec fierté le million de contraventions dressées pour sortie abusive). Mais, outre que vitupérer sans relâche les mêmes défaillances finit par être ennuyeux, il est peut-être temps d’instruire le procès des gouvernés, à tout le moins de poser une question : valons-nous vraiment mieux que ceux qui nous gouvernent ?

Encore un peu de Netflix

Nous nous insurgeons contre les injonctions contradictoires du pouvoir et à juste raison : allez voter/restez chez vous, les masques sont inutiles/il faut les réserver aux soignants. Mais celles que nous adressons à nos gouvernants ne sont pas moins fâcheuses : dites-nous la vérité/rassurez-nous, laissez-nous vivre/protégez-nous, fermez les classes/ouvrez les plages.

Dans ces conditions, l’exercice du pouvoir, à la fois sous la surveillance constante des médias et sous la menace angoissante de poursuites pénales, n’est pas une partie de plaisir. Alain Finkielkraut évoque justement les « politiques prisonniers » (pages 40-43), mais cette prison, ils l’ont construite de leurs mains, ou plutôt de leur verbe. Voilà deux mois qu’ils nous terrorisent en expliquant que le danger est partout – même si la probabilité de contracter une forme grave de la maladie est assez faible. L’objectif, légitime, de protéger les plus fragiles en évitant la surcharge hospitalière a été atteint. Mais nous, nous avons retenu le mot « risque » et maintenant qu’ils nous demandent de reprendre le boulot, c’est un festival de « on ne veut pas y aller » et de « maman j’ai peur ». En somme, nous voulons bien nous sacrifier encore un peu : un peu plus de Netflix, de Facebook, d’après-midi cuisine avec les enfants. Et, bien sûr, de méditation sur l’avenir de la planète.

Le président de la République a dit « quoi qu’il en coûte » et nous l’avons pris au sérieux, de sorte que notre demande de sécurité et de santé ne semble plus avoir de limites. Après avoir flatté le narcissisme de l’héroïsme, on aura du mal à résister à la demande de moyens supplémentaires pour l’hôpital : or, il faudrait commencer par réaffecter des moyens déjà considérables, donc remercier une palanquée d’administratifs et autres chefs de bureau, donc simplifier l’ensemble cauchemardesque de normes et règlements qu’ils sont chargés d’appliquer avec un perfectionnisme juridique imperturbable. Il sera plus facile d’arroser que de réformer.

Retour à la maternelle

Après tout, nous ne demandons pas grand-chose. Que l’État nous soigne, nous fournisse des masques, paye notre salaire, garantisse nos vacances. Et en plus qu’il nous console et nous dise que nous sommes les plus beaux. Michel Schneider l’a diagnostiqué avec finesse dès 2003 (Big Mother, Odile Jacob), nous voulons une mère, et même une mère juive qui nous passe tout. Quand nous découvrons qu’elle n’est pas toute-puissante, nous trépignons de frustration et de faiblesse : « Les Coréens, ils ont des masques, les Allemands, ils ont des tests. » Et quand les masques arrivent, nous trépignons encore et demandons pourquoi ils étaient cachés jusque-là.

En somme, nous protestons souvent parce que l’Etat n’en fait pas assez, rarement parce qu’il en fait trop. Forts en gueule, nous acceptons injonctions et sanctions, pour peu qu’on nous épargne – par voie de subventions – la fatigue de vivre. En effet, c’est donnant-donnant : l’État payera. Cette curieuse conception de l’État, comme une sorte d’Oncle Picsou à qui il faut faire lâcher son magot, permet de reporter sur une puissance extérieure mal intentionnée la responsabilité de chacun, résumée par la formule « L’État, c’est moi » – si c’est moi, c’est aussi mon voisin : il est plus confortable de croire que l’État est un grand Autre. Or, contrairement à l’amour d’une mère, les moyens humains, techniques et financiers de l’État sont limités. Et ils dépendent in fine de notre travail et des richesses que nous produisons.

De plus, même en dehors de la contrainte financière, qui n’existe pas dans le monde merveilleux de l’argent magique où nous vivons depuis le 17 mars, plus notre État colbertiste prétend être omniscient, plus il est impotent. Obligée d’agir en pleine lumière, notre administration stratifiée par les siècles (car c’est un principe intangible, on n’y retranche jamais), est devenue le royaume des ouvreurs de parapluies et autres adeptes du « pas de vagues ». Pour se couvrir, ils pratiquent un salafisme juridique, une lecture littéraliste de la règle qui paralyse l’exécution des décisions les plus simples (voir l’analyse de Pierre Vermeren, pages 52-55). Combien de réunions, commissions, validations, expertises, évaluations et signatures pour autoriser une clinique privée à accueillir des patients situés à quelques kilomètres, qu’on envoie à l’étranger et à grands frais, et à grand renfort de publicité, accréditant l’idée que notre système hospitalier est débordé ? Par quels circuits, montée et descente, chemine l’autorisation pour les laboratoires vétérinaires de fabriquer des tests sérologiques qui ne peuvent en aucun cas être dangereux (voir le texte d’Ariel Beresniak pages 56-59) ?

A lire aussi, Françoise Bonardel : La grande peur de l’an 2020

Morphine gouvernementale

Tout cela ne date pas d’hier, ni même de la Révolution, comme l’a si bien montré Tocqueville : « Au dix-huitième siècle, l’administration était déjà très centralisée, très puissante, prodigieusement active, écrit-il dans L’Ancien Régime et la Révolution. On la voyait sans cesse aider, empêcher, permettre. Elle avait beaucoup à promettre, beaucoup à donner. Elle influait déjà de mille manières, non seulement sur la conduite générale des affaires, mais sur le sort des familles et sur la vie privée de chaque homme. » Au fil du temps, le contrat social et politique, par lequel nous renonçons à une partie de nos libertés en échange de l’égalité d’une part, de la sécurité d’autre part, s’est doublement déséquilibré. Là encore, le génial Tocqueville nous a vus venir : « Beaucoup de Français en sont arrivés à penser que vivre égaux sous un même maître avait encore une certaine douceur. » Nous avons donc concédé à ce « despote bienveillant » une emprise dont le plus absolu de nos monarques n’aurait pu rêver. Et il l’exerce avec un zèle infatigable.

Or, il apparaît que le despote est, sinon nu, assez court vêtu. Alors que le début de la fin du confinement approche, on voit émerger deux France qui semblent vivre côte à côte et qui pourraient bien se retrouver face à face si la rentrée sociale s’avère aussi chaude que prévue. La première, qui redoute de voir son entreprise faire faillite ou son emploi disparaître, piaffe d’impatience de recommencer à travailler, quitte à en rabattre un peu sur la protection sanitaire. La deuxième rassemble nombre de fonctionnaires et tous ceux qui, grâce à la morphine gouvernementale, n’ont pas pris la mesure de la situation, ce qui fait pas mal de monde. Cette France protégée ou qui croit l’être freine des quatre fers comme si le déconfinement était une option que nous pourrons activer à notre convenance quand le danger aura disparu.

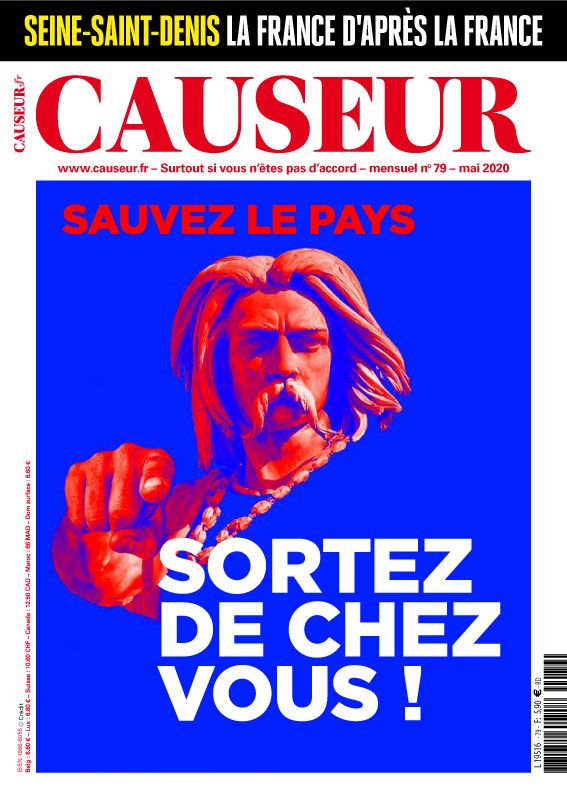

Pourtant, la solidarité qu’on devait aux malades et aux soignants hier, on la doit aujourd’hui à ceux qui sont menacés de mort économique et qui ne peuvent plus attendre. Mais l’héroïsme et le courage dont nous nous gargarisions il y a peu semblent évanouis. Danton, aujourd’hui, ferait un bide avec son invitation à l’audace.

Il n’est pas question, horresco referens, de demander à chaque Français ce qu’il veut bien faire pour son pays, mais ce qu’il veut bien faire pour lui-même. Que nous est-il arrivé pour qu’une demande si légitime passe pour scandaleuse ? Comment la fierté de l’indépendance (célébrée, en vers, par Cyril Bennasar page 50-51) a-t-elle laissé place à la frénésie de l’assistance ?

Alors oui, on voudrait que le gouvernement fasse appel à notre responsabilité plutôt qu’à notre peur du gendarme et du virus, bref, qu’il nous traite en adultes. Vincent Tremolets de Villers s’insurge, à raison, contre la transformation du pays « en une immense garderie pour 60 millions de cancres ». C’est peut-être parce que nous nous comportons comme des enfants apeurés, qui croient faire disparaître le danger en se cachant dans les jupes de leur mère.

L’Ancien Régime et la Révolution, suivi de Souvenirs, par Tocqueville

Price: ---

0 used & new available from