Des voix magnifiques, un orchestre glorieux, une mise en scène assassine : à l’Opéra de Paris le troisième volet de la Tétralogie confirme et le triomphe de la musique et la déroute du théâtre.

S’il existait un bagne où enfermer les auteurs de mises en scène exécrables afin de les empêcher définitivement de nuire, nul doute que celui qui saccage aujourd’hui le cycle wagnérien du Ring à l’Opéra de Paris mériterait de croupir dans la cellule la plus sombre, la plus humide, la plus infestée de rats et de cancrelats. En attendant une bien improbable rédemption.

Au panthéon des impostures

Après L’Or du Rhin, après La Walkyrie, c’est donc au tour de Siegfried d’endurer les idées calamiteuses et les réalisations faiblardes de Calixto Bieito. Alors qu’il s’est trouvé à l’Opéra quelqu’un d’assez inconséquent pour avoir eu l’idée lumineuse de lui confier l’exécution scénique de la Tétralogie, le metteur en scène espagnol poursuit avec opiniâtreté un parcours qui fera sans doute entrer cette dernière au panthéon des impostures artistiques.

S’il était au moins révolutionnaire ! S’il avait assez de puissance et de mordant pour culbuter le monde des dieux et des héros germaniques ! Mais non ! Sa lecture n’est rien d’autre qu’illisible, obscure, sans vision. Et alors que ses mises en scène se veulent iconoclastes, elles ne sont qu’infantiles.

Il faut reconnaître que sous cet angle, il fait fort, le Calixte. Tout au long du Ring, il accumule les inepties, les procédés les plus calamiteux avec une générosité qui vire à la prodigalité. Et comme il semble ne rien comprendre à cet Himalaya musical qu’est la Tétralogie et ne pas pouvoir offrir une réponse pertinente à une musique qui le dépasse, il empile les interventions parasitaires là où le néophyte le plus primaire songerait même à faire silence et à laisser s’écouler la musique sans polluer visuellement le plateau.

Il est possible que Calixto Bieito se voie comme un grand réformateur de la scène wagnérienne. Peut-être, allez savoir ! se prend-il même pour un génie. Un génie incompris certes ! De ceux qui se pensent victimes de la noire incompréhension de leurs contemporains.

La lance et le torchon

Il serait terriblement fastidieux de relever toutes les « trouvailles » que le funeste Calixte éparpille tout au long de la partition. Et pourtant ! Elles pourraient être élevées au rang de pièces d’anthologie. Car elles ne font rien d’autre que révéler une indigence de conception, une exemplaire insensibilité à la musique comme à la puissance du mythe. Et il serait parfaitement injuste de passer sous silence cette prodigieuse débauche de bêtise et de gratuité.

Admirer Siegfried agiter devant lui une serpillière à l’instar d’une ménagère exaltée ou le voir se plonger la tête dans un seau alors qu’il chante à tue-tête la gloire de Notung au cours de l’un des épisodes les plus héroïques de l’opéra, c’est là un plaisir rare dont on ne se régalera probablement pas de sitôt. Le contempler sautillant sur une portière de voiture découverte dans la forêt où croupit Fafner en est un autre tout aussi délicat. Le voir tourner le dos au dragon et se recroqueviller à genou face au public ou saisir l’instant où d’un coup de torchon il brise la lance incertaine de Wotan en sont deux autres encore et des plus savoureux.

A lire aussi: La leçon de style de Geneviève Casile

De tous les personnages de l’ouvrage, Siegfried est évidemment le plus abondamment gâté par le metteur en scène. Mais découvrir un Mime ressemblant au choix à Tartarin de Tarascon ou à un représentant de commerce ; ou un Fafner recouvert de colifichets qui sont des crânes et métamorphosé en lapin à grandes oreilles, comme dans le Sacré Grall des Monty Python, ne sont pas non plus des agréments à négliger. Pour ne rien dire de l’ivresse avec laquelle on découvre la déesse Erda, que Wotan rappelle du plus profond de cette Terre dont elle est la déesse, laquelle apparaît en toute simplicité dans une combinaison bordée de dentelles synthétiques en portant une petite marmite… avant de recevoir une solide raclée du dieu pour qui elle eut jadis des faiblesses et de se voir assignée à demeurer en marmonnant sur une chaise, avec une nappe sur sa tête couronnée de l’anneau sacré.

Un exubérant désastre

Si de Siegfried le metteur en scène a délibérément voulu faire un impuissant, il l’est bien davantage lui même : tout son propos n’est jamais qu’une accumulation d’enfantillages parfaitement grotesques, infestant de bout en bout une partition qui touche au sublime.

De cet exubérant désastre émergent toutefois un décor sylvestre de Rebecca Ringst, des images fugitives de ruines noyées dans la verdure telles qu’on les voit sur cet îlot japonais qui abritait jadis un complexe industriel, le tout accompagné de beaux effets lumineux de Michael Bauer : ils rachètent à grand peine les détestables tableaux de L’Or du Rhin et de La Walkyrie. Mais ce décor condamne le plus souvent les artistes à ne pouvoir s’agiter que sur le devant de la scène. Et ce qu’il pourrait offrir de poétique n’est pratiquement pas exploité.

Reste le chant et le théâtre. La distribution dans Siegfried est vocalement aussi éclatante, aussi brillante que celle de La Walkyrie. Vocalement. Car le jeu théâtral d’acteurs mal dirigés laisse fort à désirer. Comment leur en vouloir quand tout est fait pour les ridiculiser de façon parfaitement gratuite, entre absurdité de l’action scénique et costumes d’une laideur épique ? On aurait souhaité un Mime (Gerhard Siegel) plus grinçant, plus fielleux, plus putride même ; une Erda (Marie-Nicole Lemieux) hiératique et bouleversante ; un Oiseau de la forêt (Ilanah Lobel-Torres) qui ne ressemblât point à un clown de cirque ambulant.

Comme s’il avait été épargné par le sort, le sombre, le terrible Alberich de Brian Mulligan échappe par miracle au carnage. Mais comment le Wotan de Derek Welton, condamné à réparer sa lance chancelante avec un ruban adhésif, pourrait-il dans un tel contexte imposer sa stature et son chant de dieu bientôt déchu ? Comment le Fafner de Mika Kares peut-il encore impressionner quand sa voix sépulcrale est étouffée sous son masque de lapin ?

De glace et non de feu

Quant aux interprètes de Siegfried (Andreas Schager) et de Brünnhilde (Tamara Wilson), dotés qu’ils sont d’une apparence qui n’incite guère à la romance – elle d’une pâleur cadavérique et boudinée par des sangles qui l’enrobent comme une pièce de viande, lui en clochard dégoulinant de sang – s’ils triomphent vocalement dans ce duo final qui est l’un des sommets de l’art lyrique, ils sont tellement desservis par les monstruosités de la mise en scène que leur résilience apparaît proprement héroïque.

A lire aussi: Laclos trop sulfureux pour Amiens?

Pour accéder à l’ex-déesse endormie, le héros a dû briser un bloc de glace. Car c’est la grande innovation du brillant Calixte : c’est désormais d’un rideau de glace et non de feu que Wotan a cerné la couche de sa fille répudiée. Même si le livret s’obstine à clamer le contraire.

On l’aura bien compris : si la mise en scène appelle les qualificatifs les plus venimeux, elle dessert non seulement Wagner qui en a vu d’autres, mais surtout des artistes brillants qu’elle aurait dû servir.

En se voyant déjà rois, ils resteront des nains

Echappant au carnage, l’Orchestre de l’Opéra de Paris est assurément le grand triomphateur de ces représentations de Siegfried. Dirigé par Pablo Heras-Casado qui se libère des ses faiblesses apparues dans L’Or du Rhin, la formation atteint au sublime dans les passages dépouillés de chant où il règne en maître. Que ce soit dans la fièvre où se forge Notung, dans les Murmures de la forêt, dans la tourmente qui ouvre le troisième acte ou lors de l’éveil de Brünnhilde, que le son soit ici cristallin ou transparent, là onctueux et sensuel, là terrible, là encore ardent et inhumain, l’orchestre atteint la plénitude.

C’est cette magnificence des voix, cette somptuosité de l’orchestre qui rendent encore plus coupable une mise en scène qui les dessert ou même qui les nie. C’est ce qui fait apparaître plus intolérable encore la présomption de Calixto Bieito et l’aveuglement de ceux qui ont fait appel à lui.

Des choses que résume bien involontairement, mais très pertinemment le programme du spectacle édité par l’Opéra : à sa quarante-troisième page, il dévoile un poème en prose de Stéphane Héaume où il est écrit qu’en « se voyant déjà rois, ils resteront des nains ».

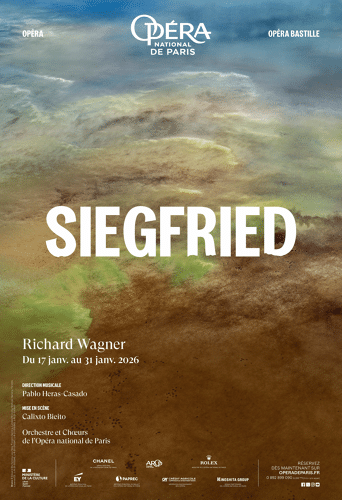

Siegfried Opéra de Richard Wagner.

5h10 avec 2 entractes

Opéra de Paris Bastille. Jusqu’au 31 janvier.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !