La voiture a occupé une place à part entière dans notre culture commune, dans notre imaginaire collectif. Présente dans nos souvenirs d’enfance, elle est aussi indissociable de nos amours et de nos fantasmes. Iconique et glamour, à l’instar des stars qu’elle a accompagnées, elle demeure le visage de la France légère et optimiste des Trentes Glorieuses.

Aujourd’hui, je veux vous parler de l’Automobile au singulier avec un A majuscule. Oubliez les insultes et les interdictions, les ZFE vengeresses et le gazole au prix du « N° 5 », la ségrégation urbaine et la ruralité abandonnée, le peuple à l’arrêt, les élites en marche, les faux alibis écologiques et cette rage systémique qui s’est abattue sur l’objet de tous nos fantasmes, son anéantissement programmé et notre patrimoine historique amputé. Laissez tous les salisseurs de mémoire à leurs diatribes endiablées, ils emporteront avec eux le fracas d’une mobilité radicale et vaine. L’Histoire jugera leurs actes. Aujourd’hui, je veux vous parler des souvenirs, de nos souvenirs, faire remonter les « bagnoles » à la surface, raviver leurs traces, nous émouvoir ensemble et partager quelques fragments d’un monde qui sera bientôt englouti.

A lire aussi, Elisabeth Lévy: Adieu voiture, bonjour tristesse

Par quoi commencer ? Le sujet est immense, tentaculaire, terrifiant par son ampleur quasi mystique. Il recouvre tous les domaines de la société ; la voiture fut, tour à tour, un marqueur social, industriel, culturel, émotionnel, onirique, un objet de croyance, un vecteur d’identité, un enjeu de civilisation pour les États et de guerre économique entre les entreprises, un outil de liberté, d’émancipation, de libération, une matière brute à écrire, à filmer, à chanter, un exutoire, une échappatoire, un rêve, un songe, un mirage peut-être. Pour commencer notre voyage à la recherche de cette Automobile perdue, vitre ouverte, coude à la portière, pommeau de vitesse luisant et volant en bakélite entre les mains, je vous lance quelques images, des flashs qui me reviennent, des vapes d’essence, des instantanés d’une époque bénie. Je vous parle des Trente Glorieuses.

Vous connaissez ma nostalgie lancinante. Préparez-vous à l’assaut. Comme ça, pêle-mêle, sans hiérarchie de l’information, sans volonté d’instrumentaliser le lecteur, en se laissant seulement bercer par un passé récent, encore palpable. Pour combien de temps encore ? Juste des odeurs et des bruits. Des arabesques sur les départementales et des bouchons infinis sur la nationale 7. Des mécaniques gorgées de chevaux, des lignes tentatrices, des vacances en Andalousie, un talon-pointe exécuté avec maestria, un intérieur cuir havane, une phrase de Paul Morand à plein régime, une station-service au logo branlant, des carabinieri en Ferrari, des gendarmes en Estafette, des stands du salon de Paris à l’asphyxie, Tintin en Amilcar sous la plume d’Hergé, Johnny en Mustang au Monte-Carlo, Sheila en Parisienne pour l’hebdomadaire Elle, Ric Hocheten Porsche 911 jaune, Vittorio Gassman en Lancia Aurelia, un 15 août étrangement silencieux dans les rues de Rome, une Lotus sous-marine dans un vieux James Bond, Pompidou en 356 clopant dans la cour de l’Élysée, Mitterrand en Renault 30 sortant du Vieux Morvan, la reine Elizabeth II en Land Rover et veste huilée Barbourparcourant la campagne anglaise, Christophe Lambert peroxydé et passablement énervé dans une 205 GTI, Bouvard empereur des journalistes en 604 présidentielle avec téléphone et téléscripteur à bord, Coluche en AMC Pacer prêtée par les établissements Jean-Charles (importateur American Motors), situés rue Claude-Terrasse dans le XVIe arrondissement, Claude Brasseur, le père de Vic en Matra Rancho, l’arrivée motorisée des vedettes dans l’émission « Champs-Élysées » de Michel Drucker, les Lancia du réseau Chardonnet pulvérisées par Alain Delon à l’écran, les tout-terrain Santana de la Guardia Civilen maraude sur une route poussiéreuse de Catalogne, Grace Jones crachant une CX GTI Turbo de sa bouche sous l’impulsion géniale de Jacques Séguéla, le pape en Fiat Campagnola zigzaguant place Saint-Pierre, les vendeurs Jaguar habillés comme des lords dessalés de banlieue, le médecin de famille en Simca Aronde et les filles de « Madame Claude » en Morris Mini à cannage en stationnement irrégulier dans les coursives de l’avenue Foch.

Des hommes et des autos

Vous pensiez que l’automobile n’était qu’un moyen de transport, un amas de fer à l’encre sympathique dont les empreintes disparaissent au fil des ans, qu’elle ne disait rien de nous, des Hommes que nous avons étés, de nos réussites et de nos échecs. Afin de poursuivre notre investigation dans ce garage aux souvenirs, je prends ma boule de cristal. Que vois-je ? Une compilation de Majoretteà l’équilibre instable dans mon armoire d’enfant ; elles sont toutes là, entassées, cabossées, rouillées, décolorées, à force de les percuter violemment contre les murs de ma chambre, je subis alors l’influence cascadeuse et néfaste de Rémy Julienne. Elles furent longtemps mon paysage berrichon et mon seul horizon. Dehors, dans nos campagnes, dans nos préfectures de province, en taille réelle, à l’échelle 1, elles imposaient leur couleur sociologique et analytique avant qu’elles ne se fondent dans le même moule tyrannique de l’indivision. Elles étaient le témoignage de nos envies et de nos frustrations, de nos dépassements et de nos peines, de notre terroir et de notre savoir-faire. Elles incarnaient souvent l’achat d’une vie entière, l’aboutissement de longues années faites de sacrifices, elles revêtaient alors l’habit du désir ardent et une forme de plénitude spirituelle, le progrès scientifique était poussé à son plus haut point et le plaisir n’était pas judiciarisé. Il était, par exemple, possible au siècle dernier d’afficher son patriotisme automobile sans passer pour un identitaire suicidaire ou d’affirmer son goût pour la vitesse sans être frappé d’indignité nationale. On aimait conduire, rouler, s’évader, parader, voyager, s’enlacer, s’embrasser, se disputer, se perdre et se retrouver dans cet espace clos qu’est un habitacle, à l’abri des regards et des jugements. Bien au chaud. Coupé de l’extérieur et vibrant à la majesté des paysages naturels traversés. Nous n’avons jamais autant vénéré la France que par l’entremise d’un banal pare-brise. Sans peur d’outrager les autres. Une capsule où la parole était enfin libre, les opinions débridées, les rires dégringolaient en cascade sur la banquette arrière, les chansons à la radio étaient allègrement reprises et massacrées par un copain à la voix de fausset, les amitiés et les amours avaient enfin trouvé leur ultime refuge. Même les pannes étaient vécues comme des morceaux de bravoure. L’automobile irriguait la société, alimentait les conversations au zinc et n’était l’apanage d’aucune classe sociale. Elle n’avait pas été préemptée par des redresseurs de torts et des moralistes payés par nos impôts. On l’exhibait au ciné, à la télé, en BD, en chanson, en Dinky Toys et dans les foires commerciales. Elle fut certainement, sur une courte période, un demi-siècle tout au plus, le creuset de gens qui d’habitude s’ignorent et s’affrontent dans les urnes ou les manifs. L’automobile, osons le dire, participait à un folklore qui m’émeut comme Le Petit Bal perdu de Bourvil ou Mon vieux de Daniel Guichard. Peut-être que cette auto tant honnie et conspuée fut le seul terrain d’entente entre communistes et catholiques, entre intellectuels et ouvriers, entre hommes et femmes de bonne volonté, qui mettaient pour une fois leurs divergences de côté. La « belle auto » mettait tout le monde d’accord. On s’agenouillait devant ses roues à rayons. On se prosternait au passage d’une calandre étincelante surmontée d’un animal fantastique. On savait vivre. Avant-guerre, la France ne manquait pas de porte-drapeaux qui brillaient dans tous les concours d’élégance. Delage, Delahaye, Bugatti ou plus tard Facel Vega sont des noms qui devraient figurer dans nos manuels scolaires à la même place que Vercingétorix, Napoléon, Blum ou de Gaulle. Ils ont une place de choix dans notre panthéon personnel. Quand nous avons la chance de croiser dans un rassemblement d’anciennes quelques-uns des chefs-d’œuvre de la production mondiale, nous les accueillons avec piété et respect. Qui n’a pas vu une Mercedes 300 SL de 1954 déployer ses ailes de papillon dans la brume d’une matinée hivernale ne peut connaître l’extase. Est-ce une sculpture mouvante, une ligne de fuite, une performance métaphysique, une autre manière de penser la route, nos sens se brouillent, notre vision s’élargit.

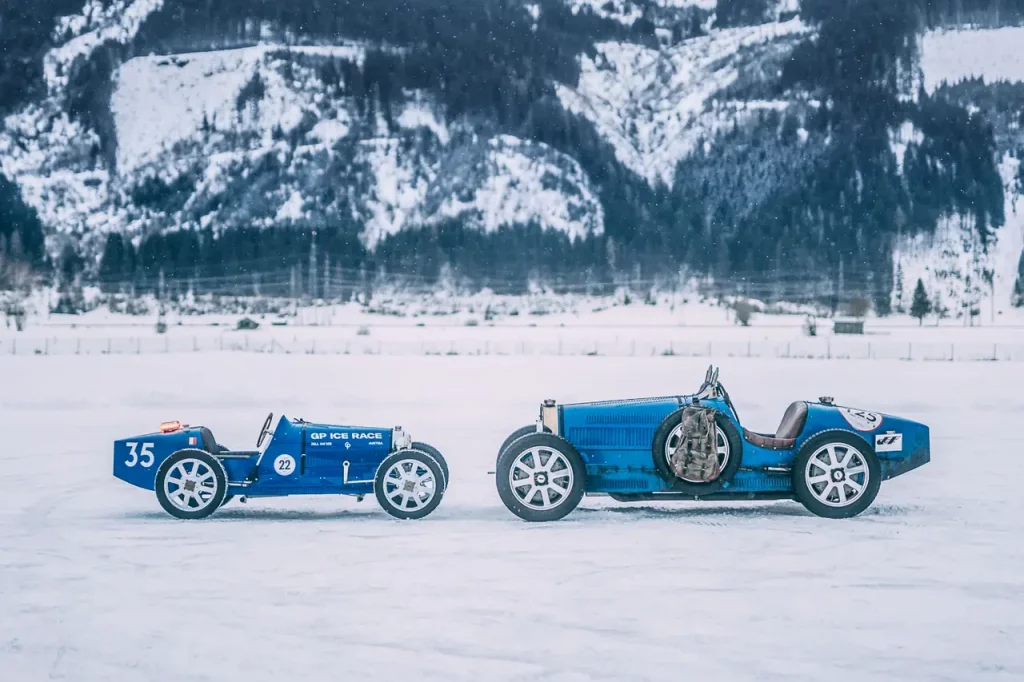

J’ai longtemps encensé la Ferrari 250 GT SWB pour ses rondeurs assassines et l’Aston Martin DB6 pour son discret becquet. En vieillissant, je m’éloigne des tonitruantes années 1950 et 1960, pour retrouver l’âge d’or des années 1930. Qu’y a-t-il de plus racé qu’une Bugatti Type 51 dans sa livrée bleue ? Une pureté angélique alliée à une force démoniaque, elle paraît si frêle, si dépouillée, elle est là, immobile et squelettique, et cependant, quand elle se met en branle, la terre tremble, elle va mordre l’asphalte dans un éclair de lucidité et bousculer notre horloge biologique. Elle est née pour nous manger l’esprit, nous faire perdre la tête. Impossible de ne pas y succomber. Bientôt, vous ne penserez plus qu’à elle. La « belle auto » ne signifiait pas automatiquement un modèle exclusif réservé à quelques privilégiés. Avant les éoliennes et les entrées de ville saccagées, la beauté intacte et originelle était accessible à tous. Elle se déplaçait même gratuitement. Il suffisait de lever les yeux. Les voitures dites populaires avaient un charme fou. Elles ne se haussaient pas du col. Elles donnaient du prestige à leur conducteur, la fierté de posséder un joli modèle fonctionnel, pratique et romantique, émouvant et fiable. Qui peut résister au minois poupon des Fiat 500 et Volkswagen Coccinelle ? Pas moi. Les françaises ont été les reines de la catégorie, de la 4CV « motte de beurre » jusqu’à l’adorable Twingo aux couleurs éclatantes, dernier sursaut créatif avant l’invasion des insipides. Les classes populaires et moyennes pouvaient se déplacer avec allure sans se ruiner. Chez les constructeurs, l’indifférenciation était bannie. Nos voitures d’antan étaient signées par des carrossiers de renom aussi célèbres que les peintres de la Renaissance. Elles étaient conçues par des ingénieurs virtuoses qui rivalisaient d’audaces technologiques, cherchant l’accord parfait, le comportement sain, le freinage sûr, les accélérations franches et déjà, le souci d’une consommation raisonnable, sans oublier le plaisir presque enfantin de posséder un nouveau jouet. Cet élan-là serait analysé aujourd’hui comme puéril et décadent. Il était, au contraire, léger, joyeux et optimiste sans être mièvre. En outre, la majeure partie de ces autos était fabriquée dans des usines à domicile, chez nous, elles œuvraient à l’essor économique et à la vitalité de notre pays. Nous leur devons une partie de notre croissance et de notre enrichissement, de notre géographie industrielle et de notre citoyenneté départementale. Elles ont forgé par leur ancrage territorial des habitudes, des mœurs, des combats, des identités régionales. Je ne vois pourtant aucune stèle à leur effigie aux abords de nos mairies. Elles étaient le ferment d’une nation qui croyait à un destin commun. Elles étaient distribuées par des esthètes de la publicité et répondaient à des aspirations diverses.

En ce temps-là, il y avait des tempéraments plus ou moins rageurs, des flegmatiques de la route et des possédés du levier, des pères tranquilles et des mères accros au bitume ; la vitesse était louée non pas comme une volonté de toute-puissance, un relent viriliste détestable, mais plutôt comme un exhausteur du quotidien, une manière de se transcender. Les automobilistes n’étaient pas perçus comme une grande masse indistincte répondant à d’uniques besoins de mobilité. Ah, l’horrible mot lâché, technocratique et dépourvu de sel, le tue-l’amour par excellence. Je fais la promesse ici de ne plus jamais l’utiliser. On n’achetait pas une Renault ou une Citroën au hasard des rencontres. On mûrissait sa réflexion, on s’informait, on comparait. Le client d’une DS visionnaire tenait à se distinguer de son voisin qui n’arrêtait pas de vanter les mérites de sa Peugeot 404, cette berline bourgeoise aux allures d’italo-américaine avec un je-ne-sais-quoi de canaille dans l’effilement de ses ailes pointues. Le commerce automobile était une affaire de psychologie, il y avait tout un jeu de la séduction entre l’acheteur et le vendeur, un art du contre-pied, on se rendait en concession avec un mélange de dévotion et de crainte. Cette procession-là était magique, mystérieuse, naïve et inoubliable. Ceux qui n’ont pas de cœur ne peuvent comprendre ces instants féériques. Les voitures nous mettaient complètement à nu. Quel autre objet de consommation, produit en masse, peut concourir à un tel degré de personnification ? Mon père, pilote amateur le week-end, roulait en semaine dans un prospère break Volvo comme Jean Rochefort dans Le Cavaleur ; ma mère changeait, à chaque saison, de voiture en même temps que de paires de lunettes. Je l’ai connue dans une Renault 5 découvrable à la tonalité automnale période Ray-Ban Aviator, le même modèle que conduisait Annie Girardot dans Tendre poulet, puis dans une 4L vert pomme époque monture à la Nana Mouskouri, puis en Fiesta Ghia avec son élégant toit en vinyle, cette saison-là, elle portait des branches en écaille et avant son départ en retraite, elle se pavanait dans une Saab 900 avec des verres fumés façon Maria Callas. Parler voiture, c’est ouvrir son album de famille. Ma grand-mère possédait une antique 2CV de 1953 qui servait d’avertisseur sonore quand elle se garait sur le trottoir de mon école au début des années 1980, ses freins couinaient tellement que la maîtresse n’avait plus besoin de regarder sa montre pour nous demander de sortir. Il était l’heure de manger. Je pourrais évoquer pendant des heures mon grand-oncle souriant et charmeur, sorte de Guy Marchand en vacances permanentes, un jour en Alfa GTV, un autre en Peugeot 504 cabriolet. Toutes ces voitures sont des bornes existentielles. Elles me rappellent un acteur, un écrivain, un copain, une tendre amie, un commerçant, un maire, un notaire, le mille-feuille d’une France composite, moins revancharde, moins amère surtout.

De Godard à Sagan, d’Oury à Barthes

Comme Enrico, je suis un sentimental. Mon drame fut de toutes les aimer, de toutes les chérir. Je ne pus me décider à choisir entre les langoureuses américaines, les fiévreuses italiennes, les débonnaires françaises, les allemandes techniquement souveraines, quant aux anglaises, fantasques et aristocratiques, capricieuses et vénéneuses, elles me laissèrent sur la paille à l’âge adulte de mes premières piges. Toutes ont dessiné la carte de mon territoire intime. Leur potentiel érotique est, pour moi, sans limites. Ces miniatures Majorettefurent aussi capitales que, bien plus tard, mes lectures « hussardes » et ma cinéphilie rigolarde. En les observant, j’ai appris que le style n’était pas accessoire, qu’il condensait le fond. Que l’expression esthétique d’une silhouette automobile était susceptible de réenchanter la société, que la recherche du « beau » pouvait guider toute une existence.

A lire aussi : Causeur: Arrêtez d’emmerder les automobilistes!

Réduire l’automobile à son statut d’objet utilitaire est une grave erreur, jamais une autre invention humaine n’a figé notre mémoire à ce point. Elle fut un argument cinématographique, un acteur à part entière au générique, une métaphore du destin, un capteur du temps qui passe, l’écheveau des passions inutiles donc forcément nécessaires. Si, aujourd’hui, les intellectuels la délaissent, la snobent en lui déniant une quelconque valeur, c’est par aveuglement idéologique ou méconnaissance. Ils passent à côté d’un pilier essentiel de notre culture. J’aime l’œcuménisme de la chose automobile dans les salles obscures, ce grand écart virtuel entre les comédies de Gérard Oury, les 2CV qui se désagrègent, les DS qui voguent à l’envers sur l’eau d’un étang, les Cadillac pleines aux as et en même temps, les sorties de route de Godard, le vol d’une Oldsmobile à Marseille au début d’Á bout de souffle ou leur pertinence sociologique chez Sautet, aussi précise que le tissu d’un costume pour sceller l’âme d’un personnage. En littérature, je ne conseille que trop de relire nos aînés. Comme si l’auto donnait plus de poids à leur réflexion. Même en la condamnant, certains ne purent qu’admirer sa grande plasticité. Roland Barthes dans ses Mythologies fut « nommé » meilleur représentant Citroën du mois pour son éloge de la DS : « Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique. » Avant lui, Léon-Paul Fargue, le Piéton de Paris, avait versé sa larme sur l’auto : « Naguère, la France était habitée par des hommes, des femmes, des enfants et des automobiles. Car il ne faut pas s’y tromper, l’automobile était un habitant. Qu’elle fût voiture, bagnole, car, chignole, navire, clou, théière, occase, guimbarde ou belle machine, on lui avait construit des halles, on lui avait donné une métaphysique… Si le pittoresque créé par l’auto venait à disparaître définitivement, je serais le plus désolé des hommes. Les voitures ont fait, dans beaucoup de cas, partie de mon âme. » Comme toujours, il faut laisser à Françoise Sagan le soin de conclure un article : « La vitesse décoiffe tous les chagrins, on a beau être amoureux fou, on l’est moins à 200 km/h. »