L’écrivain d’anticipation britannique a vu venir et a su décrire avant tout le monde notre société éclatée.

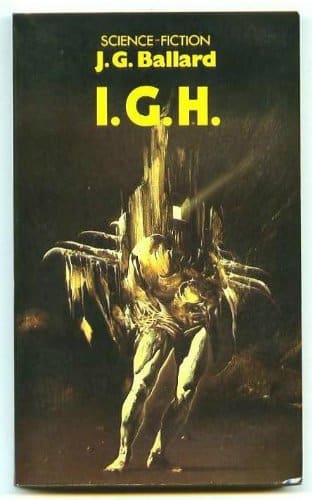

Une tour de béton, des ascenseurs en panne, des voisins qui deviennent des ennemis. Ça ne vous rappelle rien ? Publié dans les années 1970, I.G.H. de J.G. Ballard (1930-2009) n’a rien d’un roman d’anticipation poussiéreux. C’est une autopsie froide et rageuse de nos sociétés contemporaines, de leur verticalité sociale, de leur peur du chaos et de leur foi aveugle dans l’ordre technique. En enfermant ses personnages dans un immeuble censé tout résoudre, Ballard révèle ce que nous refusons de voir : la fragilité extrême du vivre-ensemble et la violence prête à surgir dès que le vernis craque.

Le vivre-ensemble : une fiction confortable

Il y a dans I.G.H. quelque chose qui ne vieillit pas. Pas parce que le roman serait « visionnaire » au sens banal du terme, mais parce qu’il touche à ce point mou, obscène, refoulé : ce que nous sommes quand le vivre-ensemble cesse d’être une fiction confortable. Ballard n’écrit pas sur le futur. Il écrit sur ce qui attend déjà derrière la porte, dans le couloir, dans l’ascenseur bloqué.

Au départ, tout est propre. Trop propre. Une tour luxueuse, autonome, verticale, rationnelle, conçue pour abolir le dehors. Une machine à habiter, à consommer, à coexister sans heurts. Une promesse moderne : plus besoin de la ville, plus besoin des autres, tout est là. Le progrès empilé étage après étage. La paix sociale par l’architecture. Ballard décrit ce décor avec une neutralité clinique, presque publicitaire, comme si la langue elle-même avait été aseptisée par le béton et l’acier.

Et pourtant, très vite, quelque chose déraille. Pas une grande catastrophe. Non. Des détails. Des pannes. Des dysfonctionnements. Des micro-frustrations. Et c’est là que Ballard frappe juste : la société ne s’effondre jamais sous les grands récits, mais sous l’accumulation de petites humiliations. L’eau qui manque. L’ascenseur qui ne répond plus. Le voisin qui occupe « trop » l’espace. Dans le roman, ces incidents sont décrits comme des événements presque anodins, avant de devenir des déclencheurs de haine. « Les coupures de courant semblaient exciter les résidents plus qu’elles ne les inquiétaient », note Ballard, comme si le confort moderne contenait déjà le désir de sa propre destruction.

Ordre nouveau

La tour devient une carte mentale. Les étages supérieurs regardent vers le bas comme on regarde un territoire inférieur. Les étages inférieurs ruminent, envient, haïssent. On ne parle plus de classes sociales, on parle de zones, de territoires, de clans. Ballard se moque de la lutte des classes au sens traditionnel : ici, il n’y a pas de conscience politique, pas de projet, pas d’idéal. Il y a seulement la jouissance trouble de la domination et le plaisir de la revanche. Rien de noble. Rien d’héroïque. « Chaque étage développait sa propre identité », écrit-il, comme si la géographie suffisait à fabriquer une idéologie.

Et c’est précisément pour cela que I.G.H. est un roman profondément politique. La violence qui s’installe n’a rien de révolutionnaire. Elle est régressive. Infantile. Primitive. Les habitants de la tour ne cherchent pas à renverser un système : ils s’y abandonnent. Ils acceptent la brutalité comme une forme d’ordre nouveau, plus simple, plus instinctive. La loi disparaît, remplacée par l’habitude. La barbarie n’est même plus scandaleuse : elle devient décor. Ballard décrit cette dérive sans emphase, avec une langue sèche, presque plate, qui rend la violence encore plus insupportable.

A lire aussi: Finkielkraut: la consolation fraternelle de Pierre Manent

Ballard décrit alors quelque chose d’insupportable à admettre : la civilisation n’est pas un progrès moral, mais un vernis fonctionnel. Et ce vernis craque dès que la structure censée le garantir se retourne contre ceux qu’elle devait protéger. La tour, conçue pour canaliser les pulsions, finit par les libérer. Elle isole, elle uniformise, elle contrôle – et dans ce contrôle même, elle excite ce qu’elle prétend contenir. À mesure que le roman avance, la phrase ballardienne se fait plus froide encore, comme si la langue elle-même s’alignait sur la logique de l’immeuble, répétitive, circulaire, sans échappatoire.

Ce que les personnages perdent, ce n’est pas seulement la morale, mais le sens même du collectif. Les alliances se font et se défont. Les groupes éclatent. Le territoire lui-même cesse d’avoir une valeur stable. Chacun finit par se replier sur une solitude féroce, armée, paranoïaque. L’homme n’est plus un citoyen : il redevient une bête retranchée dans sa tanière verticale. L’une des scènes les plus glaçantes montre un personnage mangeant seul sur son balcon, indifférent au chaos alentour : image d’une humanité qui a cessé de se penser comme telle.

Comment ne pas voir notre monde dans ce miroir ?

Nos sociétés contemporaines se pensent unifiées, connectées, fluides. Mais elles sont traversées par les mêmes lignes de fracture invisibles. Nous vivons dans des tours symboliques : économiques, numériques, idéologiques. Nous croyons à l’intégration, à la normalisation, à la gestion rationnelle des conflits. Et pourtant, la peur d’une guerre civile – larvée, diffuse, éclatée – hante les discours, les imaginaires, les médias. Non pas une guerre frontale, mais une guerre de voisinage, de ressentiment, de défiance.

I.G.H. parle de notre angoisse fondamentale : celle de découvrir que le vivre-ensemble ne tient qu’à des conditions matérielles fragiles, et qu’une fois ces conditions altérées, il ne reste rien d’autre que la loi du plus adapté, du plus violent, du plus haut perché.

Ballard ne moralise jamais. Il observe. Il dissèque. Il pousse l’expérience jusqu’au bout. Et ce qu’il nous montre est glaçant : nous ne sommes pas trahis par la modernité, nous sommes révélés par elle. La tour ne corrompt pas ses habitants ; elle leur donne simplement l’occasion d’être ce qu’ils étaient déjà, en silence.

C’est pour cela que ce roman continue de brûler. Parce qu’il ne propose aucun refuge idéologique. Parce qu’il ne sauve personne. Parce qu’il nous regarde sans ciller et semble murmurer : voilà ce que vous êtes, dès que l’ordre cesse de vous tenir la main.

Relire I.G.H. aujourd’hui, ce n’est pas redécouvrir un classique : c’est reconnaître un paysage familier. La tour de Ballard n’est plus un symbole, c’est une forme généralisée – économique, sociale, mentale. Nous y habitons déjà. Et si le roman continue de déranger, ce n’est pas parce qu’il annonce l’effondrement, mais parce qu’il suggère autre chose, de plus insupportable encore : l’effondrement n’est pas devant nous, il est une possibilité intime, prête à s’activer dès que l’architecture du monde cesse de tenir.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !