« Tiens, lis ça. C’est le meilleur livre que j’aie jamais lu », m’a dit un ami en me tendant un exemplaire d’un siècle jauni, dont la vie ne tenait qu’à un morceau de scotch gris. C’était mal me connaître, car chez moi, les éloges superlatifs se soldent toujours en déception. D’où mon refus discret, au fil des ans, de vénérer certains écrivains adoubés par je ne sais quels gourous des lettres. Mais, ignorant l’auteur en question, et respectant les goûts de mon ami, j’ouvrai, avec moult prudence, ces pages défraîchies.

Or, il ne m’avait pas prévenu que j’allais faire connaissance avec l’un des plus grands romanciers juifs d’Europe centrale, au même titre que Franz Kafka et Stefan Zweig – ce dernier, par ailleurs, lui ayant voué une admiration sans bornes.

Bien que la postérité ait la mémoire ingrate, Joseph Roth (1894-1939) occupa, dans la vie littéraire de son époque, une place de premier rang. Né dans la ville galicienne de Brody, aux confins de l’Empire austro-hongrois, Roth grandit dans un milieu traditionnel, le laissant fortement marqué par le judaïsme (Brody compta en effet la plus grande communauté juive d’Europe de l’Est, jusqu’à son extermination par les nazis en 1942-43). Un amour des mots le poussa à suivre des cours de philosophie et de lettres allemandes à l’Université de Vienne.

Mais toute sa vie, Roth se fit le défenseur de sa véritable patrie spirituelle : l’Empire austro-hongrois. Il ressentit le déclin de ce pays comme le sien propre, sa décomposition, comme un exil profond, et la mort de l’empereur François-Joseph, comme celle de son père (d’autant plus qu’il avait perdu celui-ci très jeune, laissant un manque de figure paternelle). Durant la Grande guerre, il s’engagea comme journaliste et censeur de l’armée. Plus tard, il publia plusieurs romans nostalgiques sur le déclin de l’Autriche-Hongrie, notamment La Marche de Radetzky (1932), qu’on peut lire à côté du Monde d’hier de Zweig.

Malgré nombre d’échecs sentimentaux et financiers, Roth maintint un rythme soutenu d’articles, de romans et de feuilletons, portant un regard affiné sur les sociétés viennoise, puis berlinoise, où il s’installe en 1920. Lorsque Hitler s’empare du pouvoir en 1933, la question ne se pose pas pour cet écrivain juif et libéral : il fuit, vivant en nomade entre la France, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas…

Les dernières années de sa vie passèrent dans une succession de chambres d’hôtels aperçues à travers des bouteilles vides. Qui plus est, les appuis financiers de son ami Zweig n’atténueront pas son alcoolisme, ni sa santé vacillante. Les exils s’accumulent : après son Autriche-Hongrie natale et son Allemagne adoptive, l’hôtel parisien où il demeura dix ans, rue de Tournon, fut démoli. Sûrement a-t-il vu, encore une fois, ce délabrement comme le sien propre… Le coup de grâce survint avec la nouvelle du suicide de son ami, le dramaturge Ernst Toller, le 22 mai 1939. Cinq jours plus tard, Joseph Roth mourut d’une pneumonie empirée par le sevrage abrupt de l’alcool, tandis qu’outre-Rhin, les nazis brûlaient ses livres.

Un shtetl miséreux

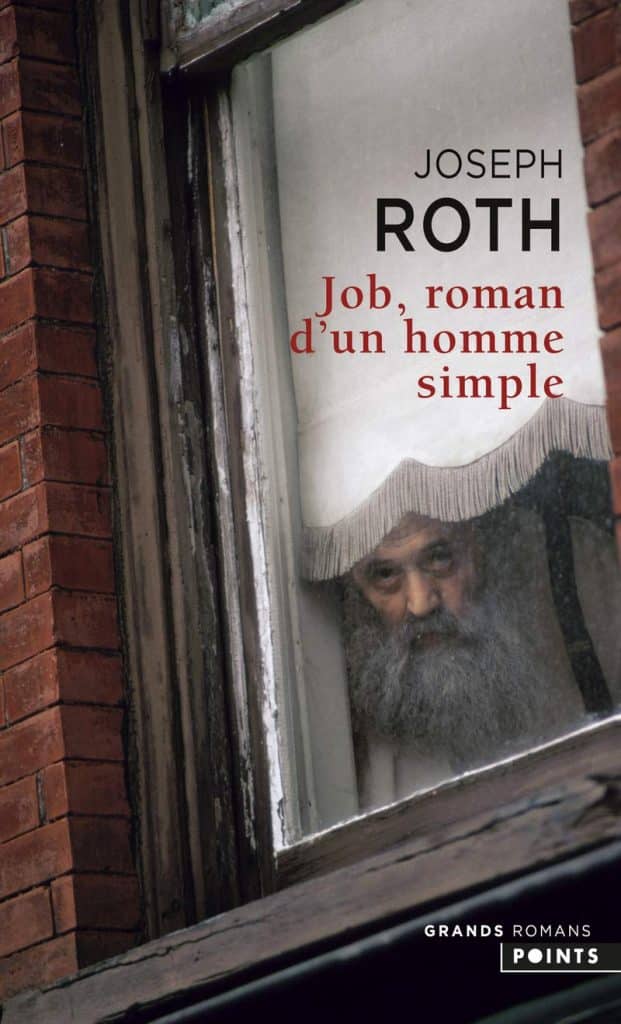

Dans Job, roman d’un homme simple (1930), nous suivons un certain Mendel Singer, dans un shtetl (ghetto juif) de Galicie. Père de famille, enseignant la Torah aux enfants du village dans sa modeste cuisine, rien ne différencie Mendel des autres habitants, si ce n’est sa foi inébranlable, et sa certitude que la main de Dieu le guidera à travers toute épreuve. Car les épreuves ne manquent pas, pour ces villageois à la merci du froid, de la misère et des pogroms.

Justement, au fil du roman, Dieu prendra un malin plaisir à accabler Mendel Singer d’épreuves, malgré sa foi – ou plutôt, en raison de celle-ci. Certaines familles aisées du village, l’ayant soutenu pendant des années, le délaissent, ou le trahissent. Rêvant de transmettre ses valeurs religieuses et familiales à ses enfants, voilà qu’une de ses filles s’enfuit avec des Cosaques. Ses deux fils aînés, l’avenir de sa lignée, lui seront arrachés pour servir dans l’armée russe, et son dernier sera né épileptique et mutique. Mais envers et contre tout, Mendel se réfugie dans la douceur de la religion et dans les voies secrètes le reliant à Dieu, seule consolation pour les supplices du monde…

Plus tard, une opportunité se présente : s’installer à New York. Quitter ce shtetl miséreux, ce quotidien sans issue. Mais quitter, aussi, ses deux fils mobilisés, ainsi que le petit dernier, handicapé, refusé à la douane… Celui-ci sera confié à contrecœur à une famille voisine, dans une maison délabrée, et ils partiront, Mendel, sa femme, et sa fille reprise aux mains des Cosaques.

La grande ville ne leur offrira pas mieux. Au contraire : Mendel constatera qu’en quittant la misère du village natal, il abandonnait aussi sa simplicité, son enracinement, sa spiritualité. Opprimé chez lui, malheureux ailleurs : un exil qui colle à la peau de ces Juifs errants. De plus, les épreuves de Dieu ne connaissent nulle frontière : faillites, décès et incertitudes continueront de ronger cet homme simple, d’année en année. Ce Job du XXe siècle gardera-t-il sa foi ? Son démiurge l’en récompensera-t-il ?

Ce qui frappe, dans la lecture de cette saga familiale, c’est la simplicité du style de Joseph Roth, renfermant une sagesse et une spiritualité profondes. La tradition juive est décrite en long et en large, mais de manière accessible. Tout ce qu’il demande au lecteur, c’est un esprit tourné vers la lumière, et un pressentiment de l’absolu. La vie reculée du shtetl, comme celle, frénétique, de la métropole, sont dépeintes à travers le regard touchant d’un vieillard qui ne s’épuise jamais dans sa quête du bonheur, malgré une vie bonne à semer la haine. C’est pourquoi les pages se tournent de plus en plus vite, à mesure que se multiplient les interrogations sur l’avenir de sa famille, les épreuves qui s’éternisent, et une foi de plus en plus difficile à justifier, mais d’autant plus belle.

Pour un lecteur du troisième millénaire, les thèmes de Job, roman d’un homme simple résonnent encore plus fort. Il n’est pas insensé de croire que Joseph Roth avait pressenti, dans la destruction de sa Galicie juive et de sa vieille Europe, l’avancée du superficiel, du déracinement, et l’effacement du spirituel, du pérenne. En plus de la tendresse du récit, ayant fait couler plus d’une larme chez ceux à qui je l’ai offert, et sa poésie religieuse, si rare de nos jours, se glisse un message : mieux vaut être un Job, obstiné dans son espoir, qu’un Caïn, éternel cynique.

288 pages

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !