Jean Genet est mort le 15 avril 1986, Simone de Beauvoir, le 14. Cinq mille personnes, selon la police, cinquante mille selon les organisateurs, suivirent son cercueil, jusqu’au cimetière Montparnasse, où elle fut enterrée, le 19 avril, auprès de son compagnon, Jean-Paul Sartre. « La mort ne nous réunira pas.», avait-elle annoncé : on ne sait si la suite a démenti sa prédiction…

Quoi qu’il en soit, cette cérémonie, très parisienne, ne fut pas seulement l’occasion d’une noble affliction germanopratine : un chagrin universel pleurait la sainte laïque. Jack Lang tenait le cordon, suivi de Lionel Jospin et de l’ensemble de la gauche dite morale. Ce n’était que justice : «La grande sartreuse» était un écrivain respectable et considéré. La dépouille de JG, décédé à Paris, dans un hôtel plus que modeste, fut placée dans la cale d’un avion, qui s’envola pour le Maroc. Il paraît que, sur le cercueil, une étiquette portait la mention «Travailleur émigré». De son vivant, il avait dérobé à la France, tel un voleur éclairé, ce qu’elle a de plus cher, son outil le plus précieux, dont le maniement exige une dextérité supérieure : sa langue. Méprisant tout le reste, si peu citoyen, essentiellement clandestin, renégat définitif, il ne voulut pas «reposer en paix» dans sa terre natale. À Larache (El Araich), petite ville marocaine baignée par l’Atlantique, un âne tirait la charrette, sur laquelle reposait la bière où gisait Jean Genet. Quelques fidèles amis du défunt lui faisait un maigre cortège. Jack Lang n’était pas présent. Il lui avait pourtant décerné le Grand prix national des lettres trois ans auparavant ; Genet, qui avait accepté, s’était fait représenter par un jeune homme à la cérémonie. Contrairement à ce que colportèrent les médisants, il ne s’était pas converti à l’Islam ; il gît dans l’ancien cimetière espagnol, chrétien : mais, sur sa tombe nulle croix.

L’énigme du traître

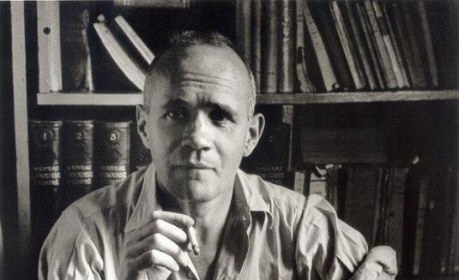

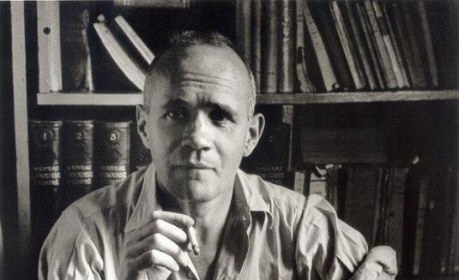

Né en 1910, dans une clinique de la rue d’Assas, à Paris, de père inconnu, abandonné à l’assistance publique par sa mère, accueilli dans le village morvandais d’Alligny par une famille de substitution aimante et attentive, il grandit et se conforme avec délectation au modèle social qu’on lui propose. Il travaille très bien à l’école, ne se montre ni insolent ni rebelle, et sert la messe avec zèle. Très tôt, il reconnaît en lui l’amour des garçons, mais, s’il ne désire pas le filles, il se sent attiré par l’univers féminin. Il se tient un peu à l’écart, ne joue pas volontiers avec ses camarades, lit énormément. Enfin, il chaparde, il commet de menus larcins, fréquemment. À treize ans, il obtient le certificat d’études, avec la mention bien, événement considérable dans tout le canton. Cependant, son statut d’«enfant de l’assistance» lui interdit pratiquement l’accès à l’éducation supérieure ; il est promis à l’apprentissage. Or, il a horreur du travail manuel… Non, vraiment, il n’est pas fait pour la vie simple et réelle, mais pour autre chose, qu’il pressent, une sorte de grand destin sombre, soutenu par un étonnement perpétuel. Il ne veut plus, désormais, que libérer l’énigmatique figure du traître qu’il a identifiée en lui.

Chanter le mal nouveau dans une forme ancienne

Il s’enfuit, il déserte une première fois. Le jeune garçon de l’assistance dort dans les fossés, dans les granges, cambriole les poulaillers : “Il allait par monts et par vaux, cherchant périls et aventures : il traversait d’antiques forêts, de vastes bruyères, de profondes solitudes.” (Chateaubriand, Le génie du christianisme, 1802). Mais ce « petit Poucet rêveur » et audacieux est rattrapé par les gendarmes, placé dans une maison de correction, à Mettray. Ensuite, sa vie n’est que fugues, vagabondage dans la vaste Europe, engagement dans l’armée, désertion, errance et emprisonnements successifs (voir la parfaite biographie d’Edmund White, Jean Genet, Gallimard, 1993). Il recherche la compagnie des voyous, des souteneurs, la faune interlope des ports et des métropoles. Il laisse s’épanouir en lui une superbe fleur du mal. Il connaît les servitudes d’un prostitué mâle, vole des livres et des pommes, découvre la promiscuité des prisons. Dans le même temps, il poursuit son apprentissage des grands textes de la littérature française : par la grâce de quel merveilleux entêtement, cet adolescent délicat et compliqué, ce faufilé des barrières à face de lune, curieusement viril et efféminé, s’enivra-t-il du lyrisme de Ronsard (qui l’éblouit), de Joachim du Bellay, de la sensualité de Louise Labbé, la belle Cordière de Lyon ?

Baise m’encore, rebaise-moi et baise ; Donne m’en un de tes plus savoureux, Donne m’en un de tes plus amoureux : Je t’en rendrai quatre plus chauds que braise.

Louise Labbé, (1524-1566), Sonnet XVIII

Il cherche sans se lasser le modèle, qu’il trouve aussi chez Mallarmé, les parnassiens, les symbolistes :

D’une main accoudée, heureuse en ta mollesse, De l’haleine du soir tu fais ton éventail ;

La lune glisse au bord des feuilles et caresse

D’un féerique baiser ta bouche de corail. Leconte-de-Lisle (1818-1894), Nurmahal , Poèmes barbares

Il n’ira pas plus loin : le « désordre » et l’abstraction que les modernes ont mis dans la belle harmonie poétique ne sont pas à son goût. Il aime la pourpre, l’or et l’encens, il veut la consonance sensuelle, l’écho musical. Il chante le mal moderne dans une forme ancienne, sur un rythme savant et connu, comme pour le sacraliser, jusqu’au maniérisme, disent certains, jusqu’à la perfection répondent les autres ; au vrai, il désira posséder la langue des «maîtres», les convaincre, par une démonstration d’écriture, qu’il leur était supérieur dans ce domaine. Par ce moyen, il put enfin les défier, les agresser, les contraindre à entendre les horreurs admirables que peut proférer «leur langue» dans ses habits de parade, lorsqu’elle est gouvernée par un principe d’opposition brutale, voire de haine pure.

Il connaît la bourgeoisie française de son temps, il sait qu’elle jouit, alors, d’un haut niveau de culture, qu’elle est mue par une curiosité, une soif de nouveauté qui n’ont pas d’équivalents dans le monde. Il n’ignore pas qu’en se plaçant sous la protection du beau langage, il se gagnera le soutien des meilleurs ou des plus influents en son sein. Il ne saurait donc, à cet effet, user d’une langue inférieure. Au contraire, après s’être emparé du trésor, il en accroît la profusion :

Ò viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde ! Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tue, escalade, mords, Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde. Jean Genet, Le condamné à mort, écrit en 1942

L’ivresse de déplaire

Voici qu’avec lui paraissent en pleine lumière le vertige de l’amour maudit, la beauté dangereuse des mauvais garçons au buste lisse, qu’on embrasse et qu’on écorche, et puis qui vous soumettent. C’est ainsi, en célébrant une impressionnante cérémonie du désir, entre l’ordure et la vénération, tel un vassal enamouré à la recherche de son seigneur félon, qu’il devint fameux dans ce pays qu’il abhorrait. Or, si l’on exclut une brève période, après la Seconde guerre, durant laquelle il sembla enivré de lui-même, de son succès, du soin dont l’entouraient son éditeur, Marc Barbezat d’abord, puis Gallimard, et quelques personnalités brillantes du Tout-Paris, il refusa la posture de l’écrivain. Il tourna le dos à ceux qui l’avaient aidé sous l’Occupation, et qu’il avait si souvent sollicités avec insistance (dont Jean Cocteau, Jean Sentein ou Maurice Toesca), quand il se trouvait dans une situation inconfortable ; par exemple, détenu au camp des Tourelles, à Paris, de sinistre mémoire. Voyou irritable, étrange dandy au sourire de marlou, menaçant parfois, assuré de son talent, voire de son génie, il se montra odieux, cajoleur, indifférent, amical… Alors qu’une place de choix lui était offerte sur la scène littéraire, il déserta, il trahit une fois de plus : ses livres parlaient pour lui, comme ils mentaient pour lui. S’ii y eut jamais un serment auquel il demeura fidèle, ce fut de mêler le vrai et le faux, afin de bâtir sa propre légende, commencée dans le Journal du voleur (1949). Il ne dédaigna nullement le plaisir de séduire, mais il lui préféra de beaucoup l’ivresse de déplaire, de surprendre, de contrarier.

Le renégat amoureux

Un écrivain s’engage tout entier dans ses textes, s’il ne peut être tenu pour responsable de l’interprétation que l’on en fera. Genet paraît approuver cette responsabilité, et même lui donner le renfort du sentiment : “Créer n’est pas un jeu quelque peu frivole. Le créateur s’est engagé dans une aventure effrayante qui est d’assumer soi-même jusqu’au bout les périls risqués par ses créatures. On ne peut supposer une création n’ayant l’amour à l’origine.” (Journal du voleur).

Il a épousé la cause des palestiniens contre Israël. Pour ce faire, il avance les arguments de l’analyse anti-coloniale ; il développe, ainsi qu’il l’avait fait pendant la guerre d’Algérie, une rhétorique de guerre du faible au fort, qui fonde le recours à tous les procédés, hyper-violence et terrorisme compris. Mais, délaissant souvent la rigueur, il s’abandonne à l’aveu sentimental, presque exubérant : il avait prétendu que les algériens seraient, au final, vainqueurs parce qu’ils étaient beaux, de même déclare-t-il : « Mais aimerais-je [les palestiniens] si l’injustice n’en faisait pas un peuple vagabond ? ». Il a pris parti pour les Black Panthers contre l’Amérique blanche, pour la Rote Armee Fraction ou groupe Baader-Meinhof contre l’ordre économique prospère. Il n’aimait pas particulièrement les opprimés, il choisissait, parmi eux, ceux qui luttaient et se tenaient debout, et sautait ainsi d’une cause à une autre, mêlant la colère militante à la fraîcheur enfantine.

Pour que son reflet parût plus effrayant encore, il feignit d’avouer quelque faiblesse pour Hitler et les nazis : “ On me dit que l’officier allemand qui commanda le carnage d’Oradour avait un visage assez doux, plutôt sympathique. Il a fait ce qu’il a pu – beaucoup – pour la poésie. Il a bien mérité d’elle. Mes morts rarement osent exprimer ma cruauté. J’aime et respecte cet officier…” (Pompes Funèbres, 1948). Bref, sa cause est impossible à défendre. Il ne sollicite d’ailleurs aucun secours. Chacun, en puisant dans son œuvre, se fera sa propre opinion. Il demeure que Jean Genet a tenté, par le biais de la littérature et par celui des entretiens, accordés ici et là, de révéler complètement la figure du réfractaire radical qu’il portait en lui, qu’il fit prospérer, qu’il étudia sous toutes les faces, comme s’il pressentait qu’elle recélait un sens caché. Il mit dans cette entreprise la précision d’un horloger, le ravissement d’un enfant cruel, la joie moqueuse d’un inquiétant passager. Mais sa haine absolue, totale, définitive, c’est à la France qu’il la voua, et, quand il l’avouait, il y avait dans sa voix une jubilation renouvelée. C’est pourquoi la déroute de l’armée, en 1940, celle des généraux et de tout le personnel politique, fut l’un de ses plus grands bonheurs : « Le fait que l’armée française, ce qu’il y avait de plus prestigieux au monde il y a trente ans, ait capitulé devant les troupes d’un caporal autrichien, eh bien ça m’a ravi (…) je ne pouvais qu’adorer celui qui avait mis en œuvre l’humiliation de la France. » (entretien avec Hubert Fichte).

L’enchanteur sulpicien

Riche de ses droits d’auteur considérables (« Le théâtre, ça rapporte » disait-il en riant), pauvre par son mode de vie, ne possédant qu’une simple valise, rassuré par la précarité de ceux qui l’accueillaient, il n’est pas si éloigné de la figure d’un franciscain, apparemment privé de Dieu, qui va sur les routes, pieds nus dans des sandales usées, sobre volontairement, ignorant les lois du monde : «La sainteté fait peur. Il n’y a pas d’accord visible entre la société et le saint» (entretien avec Madeleine Gobeil, 1964, in L’Ennemi déclaré). Il ne s’installa jamais durablement ; tantôt chez des amis, le plus souvent à l’hôtel, sous la tente avec les feddayins, de passage, sans domicile fixe, prenant soin de ne laisser aucune trace, exigeant de son éditeur qu’il le paie en liquide, vivant dans une sorte de clandestinité, arrivé de la veille au soir, reparti à l’aube du lendemain. II fut l’enchanteur crapuleux, le chantre du miracle obscène, celui qui fait venir des roses dans la pénombre des cachots imaginaires, où des brutes s’étreignent et s’entretuent. Il nous laisse ensorcelés, nous abandonne son mystère essentiel, le seul qui compte vraiment, celui de l’écriture, augmenté de cette interrogation lancée comme un dernier défi d’orgueilleux blessé : « Vous ai-je assez haï ? Vous aurai-je donné suffisamment de raison de me haïr à votre tour, et de ne m’oublier jamais ? ». Il nous plaît, quant à nous, d’imaginer que la mort l’a réuni à Sartre et à Beauvoir, à Violette Leduc, ainsi qu’à ses amants les plus chers, et à sa mère, fantôme de pluie et de chagrin, qu’il a pu déposer sa tête ronde dans la tendre corbeille de ses bras, et qu’il a enfin tourné vers elle son humble regard sulpicien.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !