Qu’elles soient signées par Merce Cunningham, par Trisha Brown ou, dans un tout autre registre, par Pina Bausch, leurs œuvres, quand elles sont au programme du Ballet de l’Opéra de Paris, révèlent l’extraordinaire évolution de la compagnie.

Il y a quelques lustres à peine, il était quasiment impensable que les danseurs de l’Opéra de Paris puissent se plier à des esthétiques nouvelles, à autre chose que la danse classique. Ce n’était pas seulement un problème de technique et d’adaptation des corps à des formes de danse en absolue contradiction avec les canons du ballet romantique ou de la danse académique ou néo-académique. Mais plus encore sans doute un état d’esprit qui empêchait les ballerines et leurs partenaires masculins, à quelques rares exceptions près, d’adhérer à une philosophie, à des conceptions parfaitement étrangères à leur univers. Un univers d’excellence certes, mais borné et incapable alors de s’ouvrir à d’autres façons d’envisager le monde de l’art.

Il faut avoir observé le mépris affiché par les danseurs devant les premiers ouvrages et les méthodes de travail de Carolyn Carlson, alors étoile-chorégraphe du temps de Rolf Liebermann ; avoir entendu de petites idiotes en tutu blanc ricaner à l’idée qu’on puisse interpréter Dominique Bagouet sur la scène de l’Opéra ; avoir vu des danseurs pousser des cris d’orfraie devant des pièces maîtresses de Pina Bausch ou avoir découvert Sylvie Guillem, dansant à Londres de sirupeux navets enrubannés, étaler son dédain face aux chefs-d’œuvre de Cunningham, pour mesurer le chemin désormais parcouru jusqu’à aujourd’hui.

Des pionniers

On se souvient avec d’autant plus d’émerveillement de danseurs-étoiles comme Wilfride Piollet et Jean Guizerix qui furent alors de hardis pionniers lors de la création d’Un Jour ou deux de Cunningham commandé au Ballet de l’Opéra pour le Festival d’Automne de 1973. Ou encore de Laurent Hilaire, magnifique lors de la reprise du même ouvrage en 1985. Mais encore de figures comme Jean-Christophe Paré et ses camarades du Groupe de recherche chorégraphique de l’Opéra de Paris (GRCOP) conduit par Jacques Garnier et voué à la création contemporaine. Il y en eut d’autres, à l’instar de la danseuse Miteki Kudo qui naguère se glissa avec un stupéfiant naturel dans l’esthétique « post modern » de Trisha Brown ou d’Olivia Granville quittant l’Opéra pour explorer des contrées inaccessibles au sein du ballet.

A lire aussi: Quand le théâtre se fait ballet et le ballet comédie

Alors qu’il y a vingt ans à peine les anciennes générations de danseurs de l’Opéra demeuraient encore raides et empruntées dans le répertoire contemporain, on voit leurs successeurs d’aujourd’hui magnifiques (surtout les femmes) dans Kontakthof ou Blaubart de Pina Bausch. On les découvre désormais prêts à s’adapter, avec plus ou moins de bonheur, mais avec générosité le plus souvent, à toutes sortes d’écritures.

D’une saisissante beauté

C’est précisément le cas avec deux œuvres de la chorégraphe américaine Trisha Brown (1936-2017) qui est à nouveau à l’honneur à l’Opéra de Paris. Deux pièces remontées par d’anciens de ses interprètes, Carolyn Lucas, Todd Stone, Elena Demyanenko et Leah Morrison, dont le trio O Zlozony/O Composite (Ô compliqué, ô complexe), créé en 2004 pour les danseurs de l’Opéra sur un poème en polonais de Czeslaw Milosz et sur une partition (de facture inégale) de Laurie Anderson. Dans ce trio très élaboré qui se profile sur un ciel étoilé (décors de Vija Celmins et lumières de Jennifer Tipton) et dont les premières images sont d’une beauté saisissante, une étoile comme Dorothée Gilbert qui sait être, dans le registre romantique, une Giselle bouleversante, est également ici parfaite, encadrée de deux jeunes hommes à la tenue irréprochable, Marc Moreau et Guillaume Diop.

Conçu pour elle-même par Trisha Brown en 1994 avec la complicité de Robert Rauschenberg, If You Couldn’t See Me (Si tu ne pouvais pas me voir) est un parfait exemple de l’art de la chorégraphe, de cette incomparable alternance entre tension et relâchement, de cette souplesse féline qui la caractérisait. L’interprète, ainsi que le suggère le titre, n’est vue que de dos. Une gageure qui requiert d’ailleurs une puissance d’interprétation décuplée pour les quatre différentes danseuses qui vont assumer cette tâche au fil des représentations. Celle affrontant le rôle le soir de la première, Hannah O’Neill, est remarquable. Mais il lui manque encore quelque chose de cette distance, de cet abandon, de cette souplesse qui étaient la marque unique de Trisha Brown. Toutes choses qu’elle acquerra avec le temps, mais qui est si difficile de saisir quand on a été nourrie de technique académique. C’est justement ce que Miteki Kudo, citée plus haut, avait si miraculeusement capté.

Un aimable néant

Spectaculaire dans son dépouillement, le décor conçu avec un certain esprit Art Déco par le Néo-Zélandais John Otto l’a été pour la pièce de l’Anglais David Dawson, Anima Animus. Lui répondent énergiquement de remarquables costumes très architecturés, dessinés par la Japonaise Yumiko Takeshima. Un concerto pour violon du compositeur italien Ezio Bosso, mort dramatiquement en 2020, à l’âge de 48 ans, nimbe l’ensemble.

A lire aussi: « La morue? Oui, chef! »

Bondissant, tourbillonnant, virevoltant, tout en jambes tendues et en bras élevés vers le ciel, les dix danseurs du Ballet de l’Opéra sont brillants. Et c’est bien tout. D’un académisme militant, la chorégraphie est surtout d’un vide abyssal. Un inventaire de prouesses de classe de danse qui se reproduisent à satiété, pas du tout laides, mais parfaitement creuses et inutiles. C’est toutefois cette pièce qui a été le plus acclamée. On aurait espéré que c’était uniquement pour saluer la vaillance des danseurs. Eh bien non ! L’auteur de cet aimable néant a été lui aussi ovationné.

Anima Animus n’a pas l’excuse d’être une création. La pièce a vu le jour avec le Ballet de San Francisco en 2018, puis a été reprise en 2023 à la Scala de Milan qui est, dans le domaine de la danse, le repaire de l’académisme le plus ranci et le plus réactionnaire. Comment donc avoir eu l’idée de programmer ce pensum à Paris ? Cela prête à penser.

Et une impitoyable punition

Mais on n’a pas tout vu ! Exécutée par douze courageux interprètes dans une semi-obscurité qui n’arrange rien, Drift Wood (Bois flotté en bon français) porte bien évidemment, selon les critères établis, un titre en anglais. Comment avaler qu’un ouvrage créé par le Ballet de l’Opéra de Paris à l’Académie nationale (ci-devant impériale et royale) de Musique et de Danse, financé par elle et conçu dans la capitale, non par des auteurs anglo-saxons, mais par deux Néerlandais du Limbourg, porte obligatoirement et sans justification aucune un titre en anglais ? Comme si un titre français sur une scène française était une chose définitivement ringarde et déshonorante ! Mais le monde de la danse est souvent si bête, si vain et si moutonnier qu’intituler un ouvrage en anglais pour se donner un genre et une contenance est devenu depuis longtemps un automatisme irrépressible chez nombre de chorégraphes auto-proclamés.

40 minutes à endurer un truc indescriptible et crapoteux créé par Marne et Imre van Opstal. Un frère et une sœur presque jumeaux qui se sont donc mis à deux pour concevoir cette pièce informe et sans vrai caractère, d’un abominable ennui… Ils sont dotés de deux sœurs également artistes chorégraphiques. Et l’on frémit à la seule idée que ces quatre-là auraient pu tout aussi bien accumuler leurs énergies pour faire encore plus assommant.

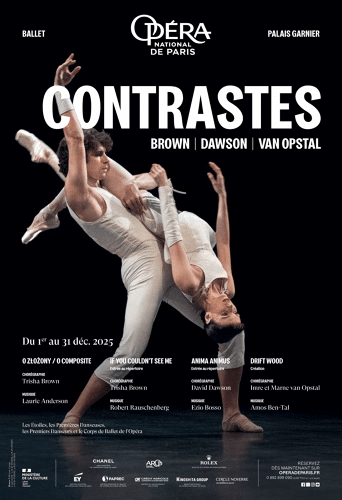

Contrastes. Ballet de l’Opéra de Paris. Palais Garnier. Jusqu’au 31 décembre.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !