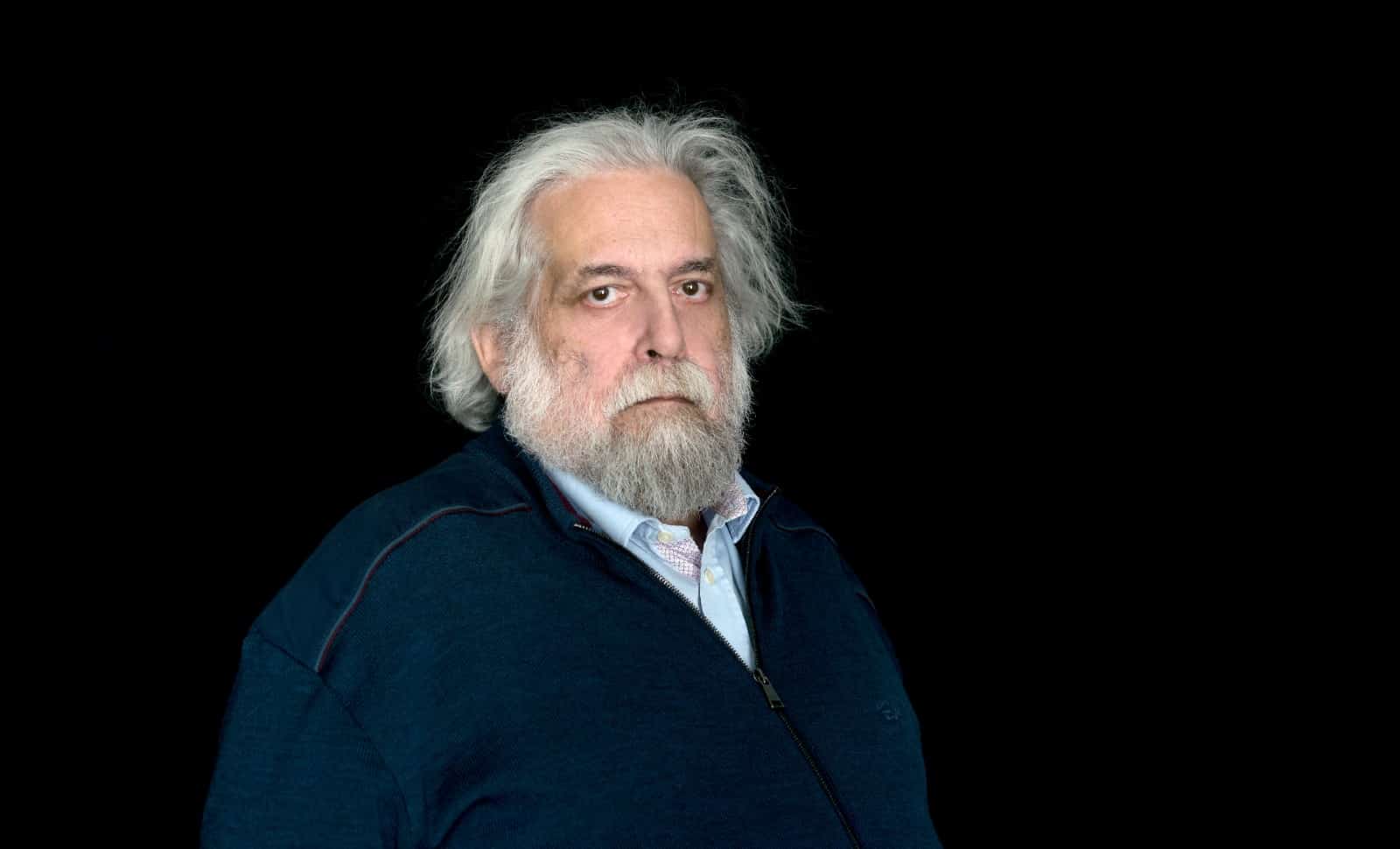

Pour le psychanalyste Jean-Pierre Winter, la vague de dysphorie de genre qui frappe les adolescents est une épidémie facilitée par l’effacement de l’autorité – parents, profs, médecins… Face à la parole sacralisée, il est interdit d’interdire. Mais si écouter un enfant est une chose, le croire en est une autre. Propos recueillis par Gil Mihaely.

Causeur. Les sciences sociales et après elles la politique se sont saisies de la question du genre à partir des années 1980-1990 comme s’il s’agissait d’une nouveauté radicale. Les tensions entre les rôles sociaux (le genre) et la biologie (le sexe) ne sont-elles pas aux origines de la psychanalyse ?

Jean-Pierre Winter. Bien sûr ! Et ce depuis Freud, le premier à avoir théorisé le fait que le sujet quel qu’il soit n’est pas nécessairement adapté à son anatomie. Il a réfléchi à la question sous l’angle de la bisexualité psychique en postulant qu’être d’anatomie homme ou femme ne signifie pas que, psychiquement, on se range mécaniquement du côté masculin ou du côté féminin. Il peut y avoir une distorsion entre les deux. C’est d’ailleurs très souvent le cas, et accepter que, selon la formule qu’il emprunte à Napoléon, « l’anatomie, c’est le destin » demande une maturation. On ne rejoint pas son « destin » d’un coup de baguette magique. La réalité reste le socle biologique. Quand la distorsion est spectaculaire, le sujet peut être amené à se fabriquer une réalité de substitution, et c’est là que les choses se compliquent.

Comment ?

Je pars de Freud ainsi que de travaux pionniers de Robert Stoller qui travaille sur les premiers cas de transsexualité (Sexa and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity, et Sex and Gender: the Transsexual Experiment, tous deux publiés en 1968). C’est à lui que l’on doit la première théorie du genre, qui affirme que le sexe et la sexualité ne sont pas la même chose. Le sexe, ce sont les chromosomes XX ou XY. La sexualité, c’est le fait que vous êtes un homme pour une femme, un homme qui « sait » qu’il y a des femmes. Stoller dit qu’il y a un substrat biologique à la certitude de ne pas être né dans le bon corps et que dans certains cas très limités, c’est ce qui conduit à conduit à un malaise que l’on appelle dysphorie de genre.

Y a-t-il un fondement biologique dans ces cas ?

Oui, mais c’est très rare. On ne peut pas penser la sexualité indépendamment du fait qu’il va falloir, dès les premiers mots, peut-être même dès la naissance, faire l’homme ou faire la femme. Je choisis mon expression à dessein. Il n’y a pas d’essentialité de l’homme ni d’essentialité de la femme. Les extrêmes essentialisent l’homme. Ainsi, si on est d’anatomie homme et qu’on se « sait » être une femme, on demandera à la chirurgie de faire en sorte de conformer l’anatomie à cette réalité-là qu’on « connaît ». Mais la majorité des gens, pour l’instant en tout cas, sont poussés à « faire » l’homme ou la femme auquel la biologie les arraisonne, à faire semblant. Cela s’appelle la parade.

A lire aussi : Théorie du genre: quand toute la société est une «micro-agression»

Pourriez-vous donner des exemples ?

Chez les femmes, par exemple, c’est le maquillage, c’est la séduction, sachant qu’il y a toujours un coin de notre psychisme où nous savons que nous nous identifions à un discours convenu qui varie dans le temps et dans l’espace.

Les enfants, j’en ai connu beaucoup, dans leur premier âge, qui jouent avec cela, c’est-à-dire qu’ils cherchent. Un petit garçon, par exemple, peut dire « Moi, je suis une fille » et se déguiser en fille. Cela ne veut pas dire qu’il y croit, mais cela signifie qu’il essaie d’explorer un mode de jouissance qui n’est pas le sien. Mais cela dit aussi qu’il teste son entourage sur le mode du « est-ce que vous me croyez si je vous dis que je suis une fille ? ». Et la réponse sera très importante.

Quand vous dites « enfants », vous pensez aussi aux adolescents ?

Oui ! La période de l’adolescence, c’est le retour de ce qui a été mal assimilé dans l’enfance, qui se métabolise. L’adolescence est le temps d’un immense travail psychique, où on renoue avec les expériences du début de la vie. Dès lors que ces enfants sont identifiés à leur parole, le résultat sera que leur imagination – c’est vraiment, le cœur de la problématique –deviendra la norme du réel. C’est valable dans les histoires de transsexualité, mais aussi dans toutes les affaires de wokisme et dans les théories du complot de manière générale. Le seul fait que j’imagine quelque chose fait que ça devient réel. Je suis un garçon anatomiquement homme, j’imagine que je suis une fille, et la réalité devient cela, c’est mon réel. Et donc je vais demander à la chirurgie de faire advenir mon réel, ma conviction absolue, qui veut que si j’ai l’apparence d’un garçon, en fait je suis une fille. Ce réel-là, qui est mon imaginaire, l’emporte sur mon corps, quelles qu’en soient les conséquences, que je ne connais pas. À ces jeunes la médecine ne dit pas tout parce qu’on ne sait pas tout des conséquences que cela implique. Il y a des choses très sérieuses qui peuvent se passer, comme une perte de sensibilité sexuelle, une perte de jouissance et surtout une médicalisation à vie. On entend : c’est le bonheur, enfin il s’est réalisé ! Tout cela concerne bien d’autres domaines que la transsexualité. Cette dernière est un épiphénomène de ce phénomène. Le critère de vérité aujourd’hui, qui est autre chose que le critère de réalité, n’existe plus. C’est à chacun sa vérité, même si c’est un mensonge ou simplement une rêverie.

Passons des enfants et adolescents vers les adultes. Il y a une enfant de 13 ans qui dit à ses parents : « Je vous hais ! » Les parents ne croient pas une seconde qu’il s’agit vraiment d’une haine de l’enfant envers eux. Là on est troublé, mais on sait quoi faire globalement. Cette même fille à présent dit : « Maintenant, vous m’appelez Théo. »

Tout d’abord on ne parle que parce qu’on attend une réponse. J’ai donné plus haut l’exemple du garçon qui dit à ses parents « Regardez, je suis une fille ». Si la réponse le conforte dans ce qu’il dit hic et nunc, alors il est piégé car il est identifié à ce qu’il dit. Or nous sommes tous toujours en décalage par rapport à ce que nous disons. Lorsqu’on prend les enfants « dysphoriques de genre » au pied de la lettre, on passe complètement à côté des choses et on ne leur rend pas service. C’est un déni de l’inconscient.

A lire aussi : Elisabeth Moreno compte diffuser la propagande LGBT à l’Education nationale

Cette position de l’adulte qui s’oppose à l’enfant/adolescent, qui impose une norme et une réalité, nous amène vers la question du père.

Tout à fait. À propos du film Les Garçons et Guillaume, à la table !, que tout le monde a trouvé formidable bien qu’en passant à côté de l’essentiel : Guillaume ne devient pas une fille, malgré l’extraordinaire pression de sa mère, malgré le fait qu’il découvre dans son analyse son envie de séduire sa mère. Ça ne marche pas. Il restera un garçon. Pourquoi ? Comment expliquer que ce nominalisme (le nommer fille) ne fonctionne pas ? Tout est dit dans le film : quand son père le surprend déguisé en Sissi impératrice et dansant comme s’il était une fille, il lui dit « ça suffit ! non ! » et ses frères se moquent de lui. C’est le moment où ça se retourne. Guillaume attribue le point de bascule à la séance où sa psy lui aurait dit de s’aimer lui-même ou quelque chose dans le genre. Ce n’est pas ça ! Il y a eu un père pour lui dire non.

Robert Stoller explique que, dans la plupart des cas qu’il a étudiés, le père était soit complètement absent, soit évanescent, soit soumis au discours maternel, c’est-à-dire qu’il ne tenait pas son rôle. Et ce rôle est de mettre un frein à la jouissance imaginaire de son enfant, voire à la jouissance imaginaire de la mère en disant : non, tu es garçon et garçon, tu seras.

Quelle est votre lecture de Petite Fille, le documentaire de Sébastien Lifshitz diffusé par Arte en 2020, qui fait l’objet d’un long échange entre Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun publié sous le titre La Dysphorie de genre : à quoi se tenir pour ne pas glisser ?

J’attire l’attention sur la manière précise dont Sasha s’exprime. Cet élève de CE1 qui, selon sa mère, « se sent » être une fille dans un corps de garçon dit : « Plus tard, je serai une fille. » Mais les parents et la médecine ne retiennent de la phrase que « je serai une fille » sans s’arrêter sur le « plus tard ». On élimine donc purement et simplement la dimension de la temporalité. Or, ce qui est capital dans l’évaluation de la réalité de la transsexualité précoce, c’est qu’il faut du temps pour apprécier justement s’il s’agit d’un work in progress ou d’une certitude acquise déjà très tôt. Il faut être nuancé dans cette affaire. Il faut se donner beaucoup de temps. C’est pourquoi, quoi qu’en disent les gens qui voudraient que ce soit immédiat – et d’ailleurs dans la radicalité, il y a toujours quelque chose de l’immédiateté –, les psychanalystes sont les mieux à même pour apprécier la pertinence de la demande de changement de sexe, car ils se donnent le temps d’écouter les gens. Et ils savent que ce qu’on dit n’est pas forcément ce qu’on croit, ou ce qu’on veut. Qu’il y a de l’inconscient. Et qu’on peut dire les choses pour de multiples raisons et notamment parce qu’on attend une réponse.

En conséquence, lorsqu’un enfant ou un adolescent dit quelque chose de cet ordre-là, c’est un dire qu’il va falloir interpréter, pas accompagner ! L’interpréter en silence, pour que lui-même l’interprète éventuellement, ou l’interpréter en lui ouvrant une voie, une voie d’accès aux raisons inconscientes qu’il aurait de faire les choses, c’est-à-dire à son désir qui n’est pas forcément ce qu’il veut.

Une fois adulte, si ayant fait ce travail, il n’est pas délogé par lui-même de sa propre certitude d’être une femme, c’est sa responsabilité. Il ne s’autorise que de lui-même, comme dirait Lacan. Il peut être aidé par la médecine, par les chirurgiens, mais il est majeur, c’est son corps et il fait comme il veut. C’est différent avec les adolescents, car on présuppose que, pour eux, c’est encore en friche, au travail. Dans un certain nombre de cas, pas dans tous, cette épidémie de dysphories est une radicalisation du faire-semblant.

A lire aussi : L’Education nationale aux couleurs arc-en-ciel

Quand cette épidémie a-t-elle commencé ?

Il y a à peu près une vingtaine d’années, quand la société libérale a produit un discours idéologique selon lequel chacun pouvait se reconnaître et s’identifier à sa propre jouissance – « je suis ce dont je jouis ». Autrement dit, à partir du moment où la jouissance est devenue une identité. Le psychanalyste s’oppose à cette idée de l’identité fixée à la jouissance : pour lui l’identité n’existe pas, il n’y a que des identifications. Ce qu’on appelle l’identité, c’est le conglomérat, la synthèse des identifications. On s’identifie dans notre enfance aux parents, aux frères et sœurs, à tel héros imaginaire, réel. Un coup on est Napoléon, un coup un valeureux chevalier, un coup un mendiant… Puis une synthèse s’opère et forme ce que Freud appelle le Moi. Lacan appelait cela le « miroir aux alouettes », plusieurs petites facettes tournent ainsi et forment le Moi. Et en même temps, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et qui fixent notre identité administrative. Elle n’est pas plus que cela, mais cela importe. En effet, cette identité administrative est aussi l’inscription de la transmission de génération en génération. Mon nom de famille, c’est le nom de mon père, de ma mère aujourd’hui, de mes grands-parents, etc. On peut remonter loin. Le nom que l’on reçoit, c’est quelque chose que l’on s’approprie. On va l’accepter ou on va le refuser, c’est-à-dire qu’on va bien le porter ou qu’on va mal le porter.

Et le prénom ?

Le prénom c’est un nom que nous ont donné nos parents, parfois l’un des deux, en accord entre eux ou de façon conflictuelle, et il s’ensuit que j’arrive à habiter ce prénom ou que je n’y arrive pas. Les enfants qui disent qu’ils veulent changer de sexe – c’est constaté cliniquement – commencent très souvent par dire qu’ils veulent changer de prénom. Ils n’arrivent pas à habiter le prénom qui est le leur. Quel est le choix du prénom qu’ils font quand ils s’auto-nomment ? En remontant la chaîne, on arrive à repérer pourquoi ils ont été nommés ainsi, si ça correspond à un cadeau fait à tel aïeul, à une figure très investie par le père ou par la mère, une figure d’acteur, d’actrice… on fait des découvertes fantastiques.

Dans un certain nombre de cas, quand on fait ces trouvailles, comme par hasard, le désir de changer de sexe s’évanouit. Quelle est la contre-expérience ? C’est l’adoption. Les enfants adoptés dont les parents croient malin de changer le prénom, c’est une catastrophe.

Vous avez parlé de la langue et de son substrat symbolique. La multiplication de demandes de changement de genre et de sexe s’accompagne d’un changement de vocabulaire.

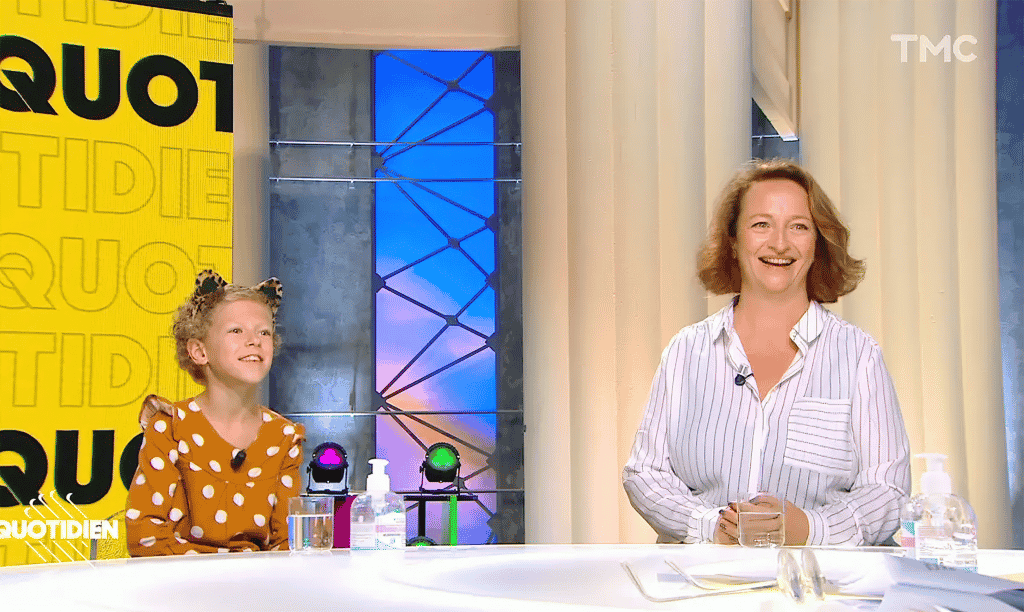

Oui. Tout cela s’accompagne de la création d’une novlangue, la langue de ceux qui ont ces pratiques-là, qu’ils essaient de diffuser dans la société, avec par exemple le pronom « iel ». Vous avez peut-être entendu parler de l’émission « Ça commence aujourd’hui » de France 2. Il y a eu un épisode animé par l’excellente Faustine Bollaert intitulé « Ils ne sont pas nés dans le bon corps ». Il y avait trois témoins, un petit garçon transformé en petite fille que l’on balade sur tous les plateaux télé, un adolescent qui a fini sa transition et un autre qui est en cours. Ce qui est extraordinaire, c’est que dans cette émission, se donne à voir une forme de compassion pour ces personnes, ces enfants, ces adolescents et leurs parents sans aucun contrepoids. Le seul psychiatre qui accompagne sert la soupe. Les parents, touchants de modestie, disent : « au début, on a mal réagi, mais après on a compris » ; « maintenant il est heureux, on est tous heureux ». Et tout cela sans la moindre interrogation ! On est quand même sur le service public ! Il faudrait peut-être aussi écouter les témoignages de gens qui détransitionnent ou qui regrettent d’avoir effectué la transition et reprochent à leurs parents de les avoir crus. Ils sont de plus en plus nombreux. Il devrait y avoir un minimum de prudence.

Cependant, même si ces manières de voir et d’agir par rapport à ce phénomène sont entrées dans les esprits, je ne pense pas que cela va durer. Et la preuve en est que dans les pays qui nous devancent, la Suède, la Grande Bretagne, on commence à avoir des doutes de plus en plus sérieux sur cette mode de l’ « accompagnement ».

Les Garçons et Guillaume, à table ! (César® 2014 du meilleur film et du meilleur acteur)

Price: ---

0 used & new available from