En octobre 1925, Clemenceau apportait les ultimes corrections à son Démosthène, un ouvrage consacré à l’un des plus grands orateurs de la Grèce antique mais largement autobiographique. Comme les Anciens, le Tigre estimait que la démocratie allait de pair avec l’éloquence. Cent ans plus tard, ses successeurs lui donnent raison.

Le 13 juillet dernier, notre président de la République citait Georges Clemenceau (1841-1929) dans son discours aux armées. On cite Saint-Exupéry quand on ne veut surtout pas faire de politique, et Clemenceau quand on prétend en faire. La phrase du Père la Victoire – « il faut savoir ce que l’on veut ; quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire » – fit l’effet du vivant plaqué sur du mécanique. D’un côté, des mots simples – savoir, vouloir, dire et faire – que seules les circonstances de la vie permettent de comprendre. De l’autre, une langue obscure qui ne parle ni à la raison ni au cœur, avec son fatras d’éléments de langage empilés dans le discours comme des marchandises sur un porte-conteneurs – initier un état des lieux, combler des zones de fragilité, pousser le curseur de l’entraînement des soldats, porter un effort nouveau et historique. Entre la langue du Tigre et celle du syndic de copropriété de la nation-cadre, le contraste est douloureux. Un siècle les sépare. Un monde, surtout.

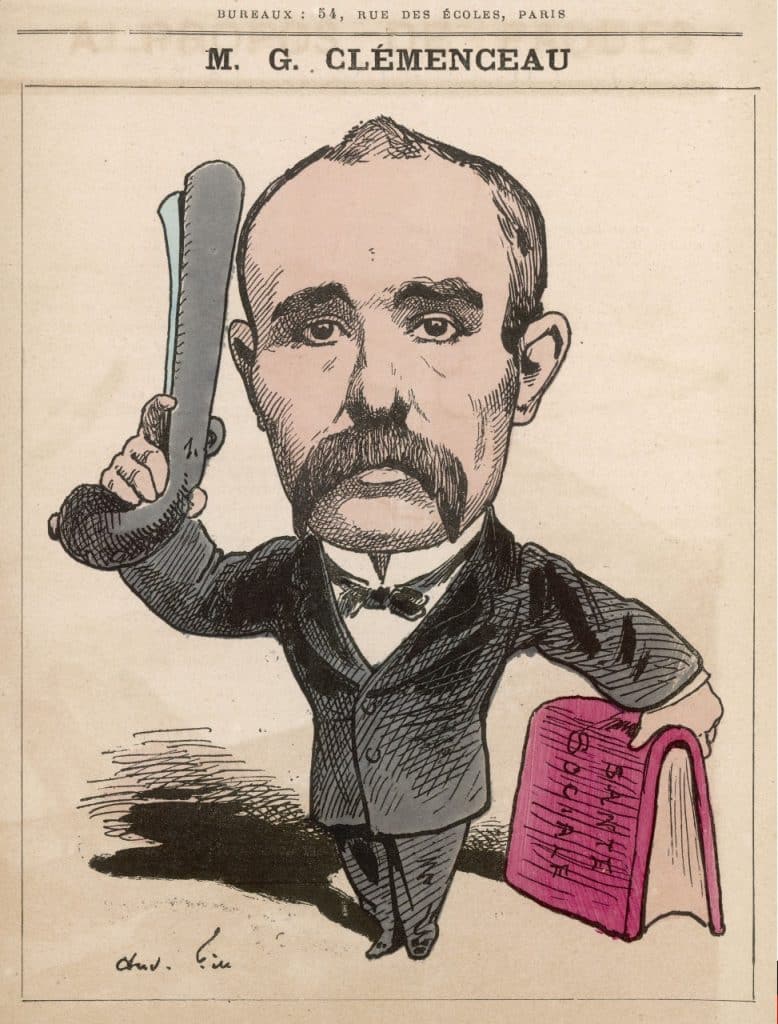

Il y a exactement cent ans, en octobre 1925, Georges Clemenceau, alors âgé de 84 ans, confiait dans sa correspondance apporter d’ultimes corrections à son Démosthène, petit ouvrage sur l’un des plus grands orateurs de la Grèce antique (384-322 av. J.-C.), héros de l’hellénisme face à Philippe de Macédoine, au temps où, chez les Grecs, la démocratie allait de pair avec l’éloquence. Pour Clemenceau qui fut tour à tour maire, président du conseil municipal, sénateur, député, ministre et président du Conseil, la parole politique est l’art de se donner, un art capable de lutter contre la passivité des peuples qu’il qualifie de « paix des décadences » et de « servitude n’ayant plus l’excuse du collier ». Largement autobiographique, miroir du destin de la France, le Démosthène de Clemenceau eut un succès limité. On lui reprocha sa langue inaccessible, ce à quoi l’auteur répondit : « Si Racine avait lu Cadet-Rousselle tous les jours, il n’aurait jamais fait Iphigénie. » Quant aux Discours de Démosthène, la récente édition des Belles Lettres (2023) les introduit aujourd’hui en posant cette question : où en sommes-nous de la maîtrise d’une parole politique publique élaborée et complexe ?

Où en sommes-nous ? Nous en sommes au discours de rentrée de la ministre de l’Éducation nationale, venue déclarer benoîtement au pupitre de la nation, « j’en suis convaincue, l’avenir d’un pays s’écrit dans les cahiers d’écolier », après avoir égrené le chapelet des produits marketing du moment – assises de la santé scolaire, plan filles et maths, plan avenir, dispositif portable en pause, charte relation école-parents – avec l’impayable intonation de l’élève qui ne comprend rien à ce qu’il lit à voix haute et bute sur les mots. Nous en sommes à « la conviction inarrachable » (sic) de l’ex-Premier ministre, version 2025 de l’éthique de conviction de Max Weber. Nous en sommes aux discours creux, aux nullités oratoires, aux phrases branlantes et aux expressions honteuses des figures politiques de notre temps. De la valetaille semi-analphabète aux prétendus ténors des différents partis, des favelas parlementaires au plus haut sommet de l’État, les smicards de la langue française infligent aux citoyens une langue hideuse, à la fois pauvre et hyperbolique, une langue où la liberté est toujours immense, l’engagement inestimable, le sacrifice ultime, une langue qui traîne derrière elle une foule d’adverbes – totalement, absolument, pleinement, impérativement – dont la mission est de saturer le sens comme on force sur les épices devant un plat insipide. Qu’on se rassure, les figures de style chères à notre patrie littéraire n’ont pas toutes disparu pour autant. Reste l’anaphore du moi ce que je pense, moi ce que je sais, moi ce que je veux, hommage insistant à l’inoubliable « moi président de la République » qui couronna, sinon l’éloquence française du deuxième millénaire, du moins l’humilité socialiste aux élections présidentielles de 2012. Reste surtout ce qu’on nomme la reprise pronominale, cette grammaire (parfois) touchante dont abuse le langage enfantin : « la maîtresse, elle a dit que… » Avouons qu’à distance respectueuse du cours préparatoire, des phrases telles que « le sujet, il est trop important », « le pays, il est au bord de la rupture » ou « le combat du gouvernement, il est sans ambiguïté », sont nettement moins attendrissantes.

« Il faut savoir défendre la République autrement que par des gesticulations, par des vociférations et par des cris inarticulés », lançait Georges Clemenceau aux députés socialistes, en mars 1918. La gauche qu’incarna ce républicain exigeant au verbe acéré et aux phrases subtilement acides fut une gauche radicale, anticléricale, individualiste, anticollectiviste, anticolonialiste, dreyfusarde et patriote, une gauche largement maudite par la gauche (Michel Winock). Sa recommandation n’a pas pris une ride et s’adresse aujourd’hui à l’extrême gauche tribunitienne qui fulmine et hurle, le doigt accusateur pointé vers les « puissants de la terre » (qu’elle se rassure, ils n’habitent pas en France), les « perruqués poudrés » (qu’elle se rassure encore, elle les a refait décapiter aux derniers Jeux olympiques) et la classe médiatique (qu’elle se rassure enfin, pas un média qui ne lui tende le crachoir). Mû par l’éthique d’irresponsabilité, le grand patron des damnés de la terre évoque, la haine aux lèvres, un monde plus beau. Il est ce prophète chiliastique dont parle Max Weber, qui vient prêcher l’amour contre la violence tout en appelant à la violence ultime pour faire advenir une vie meilleure. Ses discours sont une seule et même phrase, interminable, hémorragique, asphyxiante, ponctuée de et… car… parce que, jalonnée de mots pédants pour faire cultivé et haut du panier – nonobstant, pantois, malcontent –, et de grossièretés calibrées pour faire popu et ras les pâquerettes – qu’ils la ferment, les grandes gueules. Sa langue emprunte à la langue du Troisième Reich, étudiée par Victor Klemperer, l’hyperbole, la saturation, l’exclamation, ainsi que la doctrine raciale et démographique : au concept nazi d’« aufnorden » (rendre plus nordique), elle a substitué celui de « créolisation » de la France (rendre moins blanc, paraît-il, selon le contresens consacré).

Revenons à l’automne 1925 et à ce qu’écrit Georges Clemenceau à Marguerite Baldensperger le 2 octobre, au gré de leur correspondance assidue, entre deux remarques sur sa relecture de Démosthène. « J’ai beau vouloir détourner mes pensées de l’universelle décivilisation, j’y reviens malgré moi à toute heure. » Homme de son temps, Clemenceau pensait l’histoire des nations en termes de civilisation et de barbarie. L’expérience lui enseigna que les nations civilisées étaient doublement fragiles : qu’elles étaient faibles face à la fureur d’autres nations, mais qu’elles pouvaient elles-mêmes régresser à un stade moins glorieux des aventures collectives, comme lors des émeutes antijuives d’Alger (1898) qui montrèrent, selon lui, « sous quel mince vernis de civilisation se cache notre barbarie ». Et d’ajouter, pour les citoyens que nous sommes devenus : « cela se passe en territoire français, avec cette inscription aux murs : Liberté, Égalité, Fraternité ». Aujourd’hui, la culture a remplacé la civilisation : il n’y a pas de revers à la médaille culturelle, juste des différences qui doivent aiguiser notre curiosité et émousser notre prudence.

Le langage de nos personnalités politiques est l’expression quotidienne de notre décivilisation contemporaine. Chaque jour, un micro leur est tendu pour déclarer : « La République, c’est que… » L’actuel président de la République a lui-même entériné ce processus de désagrègement de la langue au plus haut niveau, en déclarant, en 2020, « je vous demande un engagement, c’est d’être cool ». Georges Clemenceau n’était pas cool, malgré sa belle maîtrise de la langue anglaise, et il n’hésitait pas à qualifier les anglicismes de barbarismes. Le recul de l’éloquence héritée de la Grèce antique, alliance de la sagesse et de l’art de persuader, de la beauté et de la vérité (Marc Fumaroli) est la traduction de notre recul civilisationnel. On aurait tort, toutefois, de penser ce recul en invoquant la violence des mots : au temps du discours Sur la couronne de Démosthène – long discours de trois heures –, la violence verbale contrainte par les règles de la rhétorique, la beauté de la langue et le souci de vérité, menait l’orateur à traiter son accusateur de déchet de place publique, de pique-assiette et de fils de prostituée. Georges Clemenceau déclarait pour sa part, à la mort de Félix Faure, que cela ne faisait pas un homme de moins en France. L’éloquence française a laissé place à une langue en loques, et la barbarie affleure à nouveau, mais sous un vernis que notre hypocrisie collective a décidé de nommer, non plus civilisation, mais dignité humaine.

À lire

Démosthène, Georges Clemenceau, 1926 (ouvrage non réédité, mais accessible sur le site Gallica de la BNF).

Lettres à une amie (1923-1929), Georges Clemenceau, Gallimard, 1970.

Discours, Démosthène, Pierre Chiron (dir.), Belles Lettres, 2023.

Clemenceau, Michel Winock, Perrin, 2007.

À voir

Clemenceau, la force d’aimer (2022), film de Lorraine Lévy d’après un scénario de Jacques Santamaria et Nathalie Saint-Cricq.