Pour fêter ses 90 ans, le musée Marmottan Monet réunit 90 œuvres en trompe-l’œil, du XVIᵉ siècle à nos jours. Ces morceaux de virtuosité brouillent les sens de perception du spectateur et démontrent que la peinture est capable d’une troisième dimension : imiter tous les objets et toutes les matières.

Les histoires de consentement et de tromperie ne finissent pas toujours dans des salles d’audience. Elles nous mènent quelquefois dans des salles de musée, en l’occurrence celles du musée Marmottan Monet, lequel fête ses 90 ans autour de 90 œuvres illusionnistes appelées trompe-l’œil. Derrière cette facétie anti-impressionniste, l’exposition « Le trompe-l’œil, de 1520 à nos jours » est un très bel hommage à l’art, à la virtuosité des artistes à travers les âges, au regard des créateurs, des collectionneurs, des conservateurs et, bien sûr, des visiteurs. Il n’est pas si fréquent de trouver plaisant d’être trompé, alors ne boudons pas notre plaisir.

Mystification

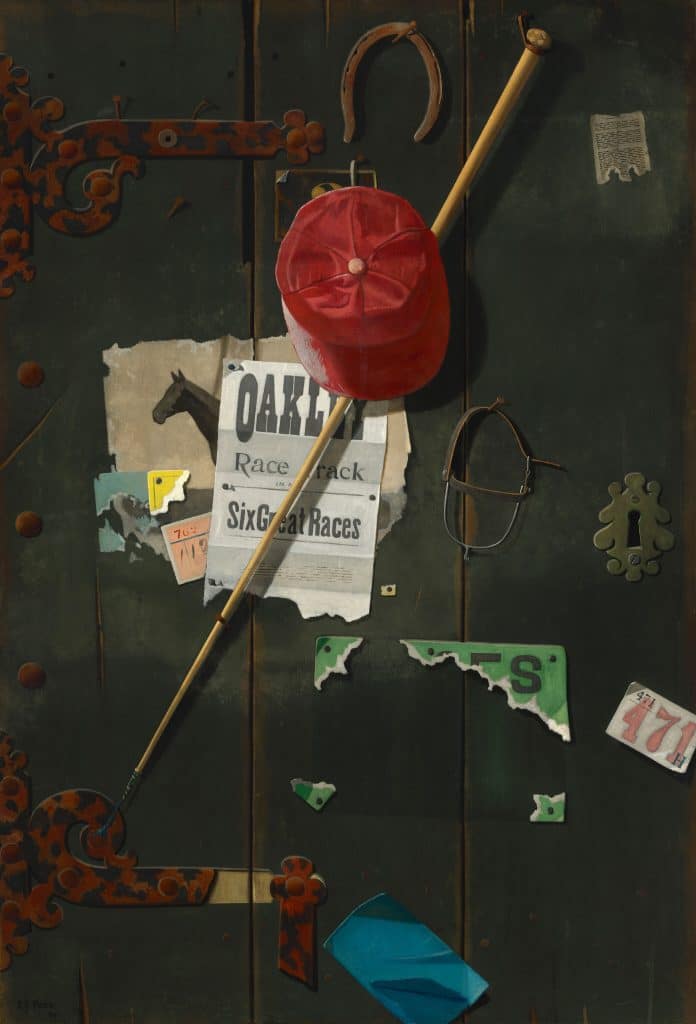

Le trompe-l’œil est une forme exacerbée de réalisme qui se définit d’abord par l’effet produit sur le spectateur. Mystifié par un ensemble de règles techniques (grandeur nature des éléments représentés dans leur intégralité, perspective réduite, usage spécifique du clair-obscur, disparition de tout ce qui renvoie à l’imaginaire du tableau comme les coups de pinceau et la signature de l’artiste à l’endroit attendu), le spectateur se croit dans un premier temps en face de l’objet réel et non de sa représentation. Cette porte de placard est une vraie porte de placard, cette vitrine de bibliothèque, ce rideau, ces livres, ces lettres, ces flacons, ces objets en tous genres paraissent plus vrais que nature. Ils sont en bois, en métal, en velours, en verre, en cuir et en marbre : on les touche du regard. Pour un peu, on tournerait la clé, on lirait les titres des livres, on jetterait un œil indiscret sur le courrier, on veillerait à ce que le violon et la flûte ne dégringolent pas de leur précaire équilibre. Le plaisir naît d’un second regard, moins précipité que le premier. On comprend la supercherie qui tient à une illusion de relief savamment obtenue grâce aux contrastes de lumière, à la taille des objets et l’absence d’horizon. Heureux comme des gosses devant un tour de magie, on rétablit à contrecœur la mince frontière qui sépare les choses de leur représentation. Notre admiration pour l’artiste est alors la forme que prend la déception de n’avoir pas pu donner vie plus longtemps à ces images si douées pour la réalité. C’est à ce moment précis que l’œuvre d’art illusionniste cesse d’être un leurre : elle devient ce qu’elle est, chose parmi les choses, mais qui parle d’elles et du regard qu’on leur porte.

À lire aussi : Notre ami Pierrot

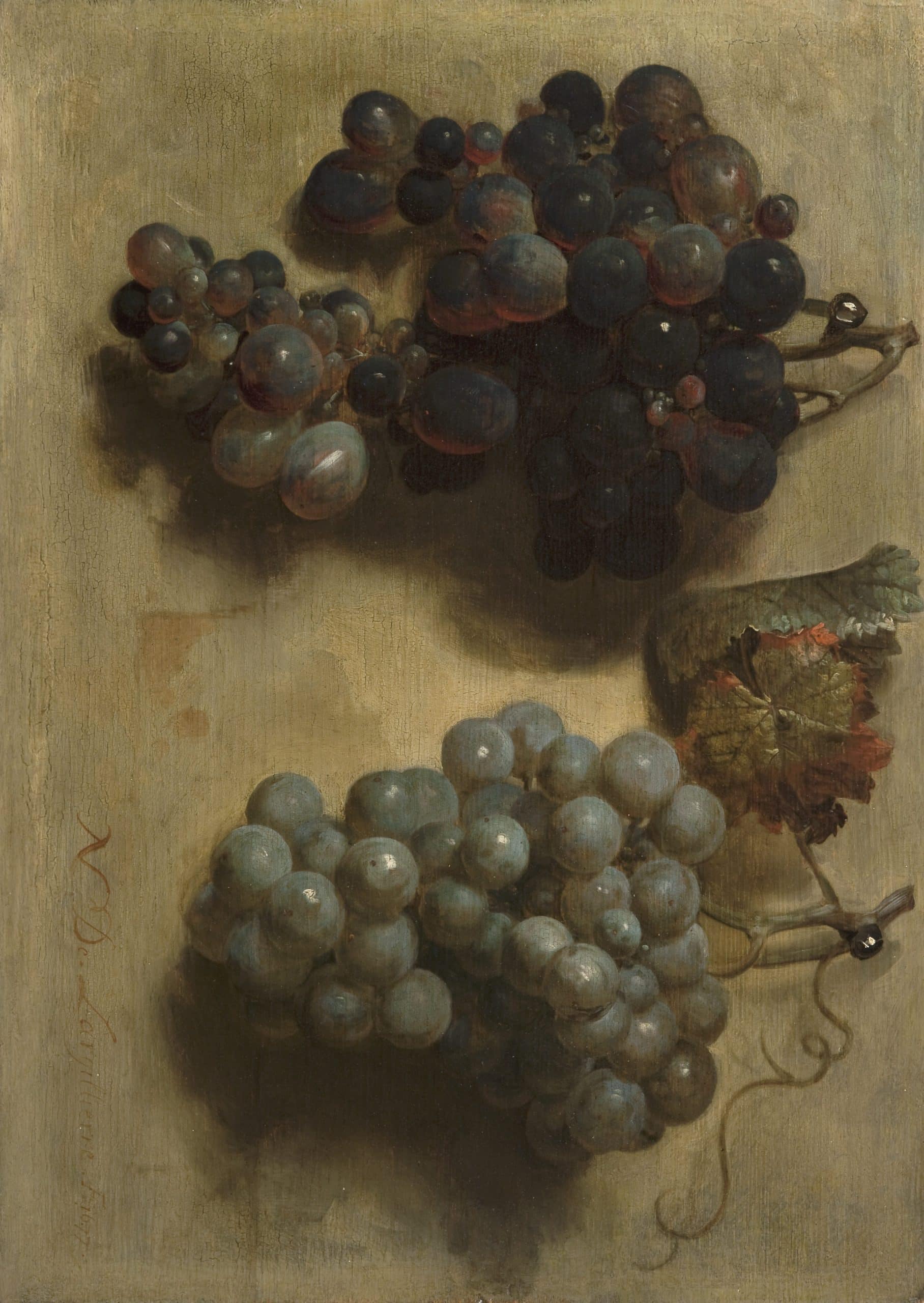

Le trompe-l’œil ne date pas d’hier. On se souvient de la fameuse histoire des grappes de raisin peintes par Zeuxis et picorées par de vrais oiseaux. Zeuxis avait un rival, un autre peintre nommé Parrhasios. Celui-ci peignit un jour un rideau sur l’un de ses tableaux : leurré par l’illusion, Zeuxis voulut tirer le rideau pour admirer l’œuvre qu’il semblait cacher. Dans cette course au réalisme, à une époque assez peu antispéciste, Parrhasios fut jugé supérieur à Zeuxis : il avait réussi à duper un peintre alors que son concurrent n’avait dupé que des oiseaux.

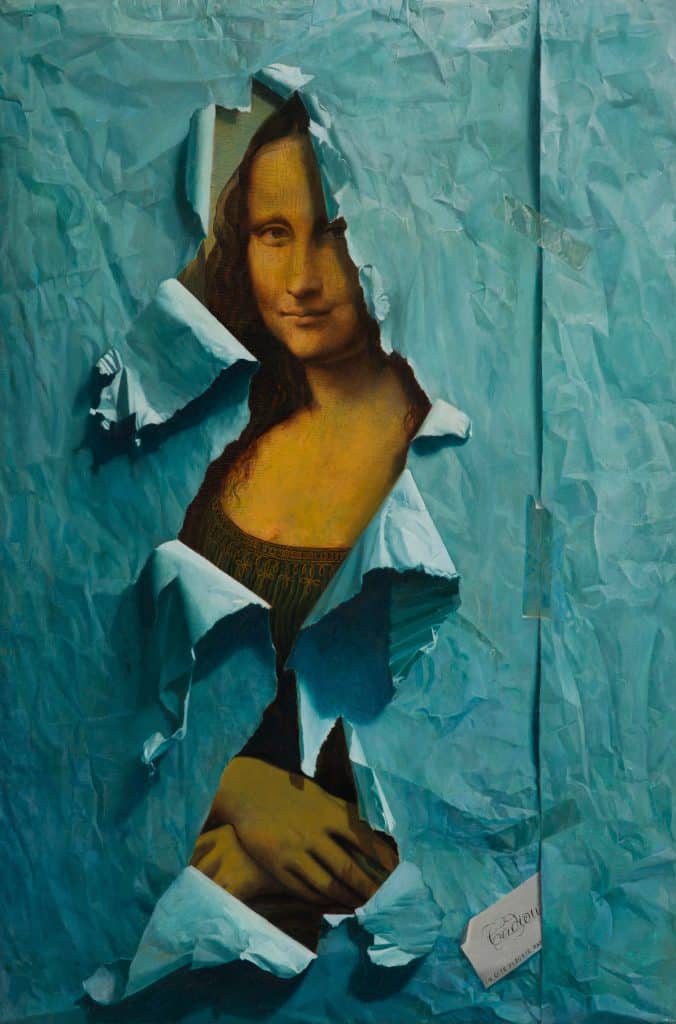

Les œuvres réunies au musée Marmottan Monet – certaines issues de la collection de Jules Marmottan (1829-1883) et de son fils Paul (1856-1932), d’autres provenant de diverses collections publiques et privées – prolongent les illusions de Zeuxis et Parrhasios. Du xvie siècle à nos jours, des vanités à l’hyperréalisme, des peintres virtuoses se spécialisent dans l’art de jouer avec nos sens et de nous faire prendre des images de lanternes pour des lanternes. Gerrit Dou (1613-1675) et Auguste-Victor Pluyette (1820-1870) peignent, eux aussi, des rideaux qu’on a envie de tirer ; Jean-François de Le Motte (1635-1685) un atelier où l’on aimerait fureter ; Giuseppe Crespi (1665-1747) une bibliothèque qu’on voudrait ordonner ; Cornelis Norbertus Gijsbrechts (1630-1683) des lettres décachetées qu’on aimerait lire ; Gaspard Gresly (1712-1756) et Étienne Moulinneuf (1706-1789) des gravures au verre brisé à réparer ; Henri Cadiou (1906-1989) une Joconde enveloppée d’un papier bleu vert partiellement déchiré qu’on souhaiterait déballer. Point commun entre tous ces artistes : montrer que la peinture est capable d’une troisième dimension, que les peintres peuvent imiter la sculpture, la gravure, la sanguine, l’estampe, la photographie et restituer le rendu rigoureux de toutes les matières, de l’encre des enveloppes au marbre des bas-reliefs. Dans un ouvrage publié en 1995, Henri Cadiou avertit ses contemporains biberonnés au carré blanc sur fond blanc : le trompe-l’œil requiert une discipline rigoureuse, une analyse des moindres détails de la matière et une technique depuis longtemps abandonnée pour entrave à la liberté d’expression. Faute d’école pour la lui enseigner, chaque artiste pratiquant ce genre de peinture devra fréquenter les œuvres des maîtres du passé, ajoute-t-il.

Odes aux objets

Au-delà de sa prouesse technique, le trompe-l’œil de chevalet est avant tout une ode au monde des objets : bâtons de cire, pinceaux, rubans, lettres, plumes, crânes, perles et coquillages, fruits et fleurs, instruments de musique, mais aussi torchons, caisses de rangement, cartons de déménagement, roue de vélo, boîtes aux lettres, pain de campagne ou pile de livres d’art. Ils sont posés à plat, sur le devant d’une étagère, suspendus à des clous, tenus par des cordelettes ou de fines lanières de cuir. Ils ont dit un temps la richesse matérielle et la vanité de la vie, la possession et le vide. Ils ont été investis de l’éclat de l’action et de la pensée des hommes.

A lire aussi: Bouquineur, la soif de l’or!

Mais les objets sont aujourd’hui sur la sellette. Ils nous embarrassent. Ils sont bons pour les collectionneurs, les bordéliques et les amateurs de Francis Ponge. On les veut pratiques, peu encombrants, légers, équitables, revendables, capables de s’autodétruire comme un sac de courses en papier recyclé sous une petite pluie normande ou une paille en carton à peine arrivé à mi-boisson. On leur préfère les fameuses expériences, sorties, voyages, balades, moments uniques en tous genres. Les temps sont à l’authenticité de l’instant, vêtus de similicuir et de polycoton. Notre monde s’est enfin débarrassé de ce que Jean Baudrillard nommait, dans Le Système des objets (1968), « l’étiquette et la théâtralité morale des choses ».

La plupart des objets présents dans les œuvres de l’exposition du musée Marmottan Monet sont aujourd’hui absents de nos vies. Les dernières lettres manuscrites ont été écrites par le personnage d’Adrien dans le film d’Albert Dupontel, Adieu les cons (2020). Les animaux empaillés, les carapaces de tortue, les massacres de cerfs et les coraux ont un peu moins la cote ces temps-ci : la terre est un musée vivant nommé planète, prière de préserver toutes les espèces, mis à part l’espèce humaine. Le quodlibet (littéralement « ce qui plaît », en latin) n’existe plus sous sa forme artistique de fouillis savamment organisé d’objets en tous genres ; la liste de nos envies, notre quodlibet contemporain, dépasse largement la joie de posséder une nature morte. Seules les grappes de raisin de Nicolas de Largillière (1656-1746) sont encore d’actualité, propriétés détox obligent.

Heureusement, on n’en reste pas moins très attaché au trompe-l’œil. On continue à aimer l’art illusionniste. Bibliothèques factices en lés de papier peint, bâches esthétiques camouflant joliment les façades en travaux d’immeubles prestigieux, sucreries chocolatées aux fines allures de saucisson, pâtisseries en forme d’éponges vert et jaune avec leur petite mousse de produit vaisselle plus vraie que nature : Zeuxis et Parrhasios n’ont qu’à bien se tenir. On aurait d’ailleurs aimé leur montrer nos grandes réussites de ces cinquante dernières années, nos œuvres virtuoses en quelque sorte – écoles trompe-l’œil, scène politique trompe-l’œil, espace public trompe-l’œil – pour nous assurer que l’illusion fonctionne encore avec le temps. À ce propos, pourrait-on remettre dans la rue, pêle-mêle, au milieu de la vie quotidienne, des rires d’enfants, des gens qui s’arrêtent pour se saluer et de jeunes couples qui s’embrassent fougueusement sur la bouche au beau milieu du trottoir comme si le reste du monde n’existait pas ? Histoire qu’on croie un peu à ce tableau du vivre-ensemble brossé à la va-vite par de bien mauvais artistes.

L’exposition aurait pu se terminer sur les photographies générées par l’intelligence artificielle. Des images plus vraies que nature de personnes, de lieux ou de situations qui pourraient exister mais n’existent pas : un sujet qui semble émouvoir la terre entière, mais qui n’est au fond que la poursuite du trompe-l’œil par d’autres moyens. Le parcours s’achève avec la technique du camouflage militaire, outil stratégique de dissimulation destiné à tromper l’œil de l’ennemi dans les combats et mis au point pendant la Première Guerre mondiale par des artistes, dont les peintres Lucien-Victor Guirand de Scévola (1871-1950) et Louis Guingot (1864-1948). Le camouflage : un bien beau sujet pour poursuivre la réflexion, assurément.

À voir

« Le trompe-l’œil, de 1520 à nos jours », musée Marmottan Monet (2, rue Louis-Boilly, 75016 Paris), jusqu’au 2 mars 2025.