Robert Mapplethorpe disait volontiers de ses photographies qu’elles n’auraient pas pu être faites à une autre époque. On aurait aimé qu’il se trompe. Hélas, il avait raison. Pour se consoler, autant s’enliser dans l’enfer de l’artiste américain dont un choix prudent, ou même pudique, des travaux est à voir au Grand Palais jusqu’au 13 juillet. Si les photos trash, exhibitionnistes, porno dans leurs déclinaisons « gay » ou « sadomaso », voire les deux à la fois, ont bâti la réputation du photographe et fait l’objet de plusieurs expositions dès les années 1970, elles échouent aujourd’hui à satisfaire au critère du « sexuellement correct », désormais en vigueur dans tous les domaines de la vie publique, politique, artistique et bientôt intime.

Le premier scandale date de 1989. Quelques mois à peine après la mort de Mapplethorpe − emporté à 42 ans par le sida, comme il se doit pour un vrai dandy de la fin d’un autre monde −, Dennis Barrie, le directeur du respectable Contemporary Arts Center de Cincinnati, était traîné en justice. Le motif officiel était l’« obscénité » des oeuvres présentées, tellement intolérable qu’il avait été décidé de faire évacuer le public par la police. Dennis Barrie s’était plutôt rendu coupable de discordance totale avec l’esprit de son époque. Il aurait dû s’apercevoir à temps que ce qui semblait parfaitement acceptable dans les années 1960 et 1970, les décennies de toutes les libertés et de tous les excès plus ou moins créatifs, serait reclassé « obscène » peu de temps après. Les commissaires de l’exposition au Grand Palais n’ont pas commis pareille imprudence. Très raisonnablement, ils ont opté pour l’aménagement, au milieu du parcours, d’une salle à l’accès réservé exclusivement aux adultes vicieux et asociaux.

À l’ère du triomphe mondial de Conchita Wurst − grâce aux transmissions satellites dont il faudrait presque, par là-même, regretter l’invention −, la pornographie raffinée des clichés de Mapplethorpe provoque un sentiment quasi euphorique. Aucun message de tolérance ni appel au respect de la diversité, rien que du porno dans sa version 1970, dont un sexe masculin trempé dans une flûte à champagne, un autre fièrement dressé près d’un revolver, puis un peu de cuir, de chaînes, de fouets, comme sur le fameux autoportrait de l’artiste de 1978.[access capability= »lire_inedits »] S’ils étaient admis, les lycéens seraient fortement déçus. Excepté, peut-être, par Sucking Ass, un noir et blanc de 1979, représentant une pratique sexuelle considérée à risque de notre temps et dont il convient par conséquent de taire le nom en français. « La photographie et la sexualité sont comparables. Elles sont toutes deux inconnues. Et c’est cela qui m’excite », déclarait Mapplethorpe, ignorant sans doute sa chance de vivre dans un monde doté d’ombre, de ténèbres et même de sous-sols gluants. Là où, désormais, New York ressemble le plus à un parc d’attractions pour les fans de Conchita, à la hauteur de la 42e rue, il y avait encore dans les années 1960 un quartier chaud avec ses maquereaux, ses escrocs, ses prostitués des deux sexes, ses artistes en devenir et ses kiosques à journaux. « Je suis devenu obsédé par ces kiosques. Je voulais voir ce qui était à l’intérieur de ces magazines, confessait le photographe. Ils étaient tous scellés, ce qui les rendait encore plus sexy. J’ai eu ce sentiment jusque dans mon estomac, ce n’était pas uniquement sexuel, c’était plus puissant que ça. J’ai pensé que si je pouvais apporter cet élément dans l’art, si je pouvais en quelque sorte conserver ce sentiment, je ferais alors quelque chose d’unique. » Pari gagné.

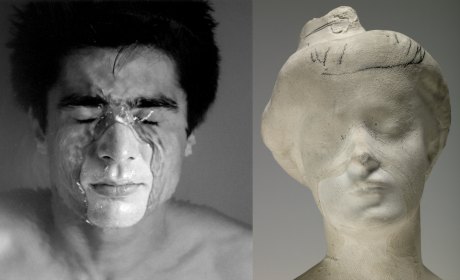

Et pourtant. De plus en plus souvent, on entend dire, à propos de l’oeuvre de Mapplethorpe, qu’elle est « datée », « ringarde », qu’elle a « mal vieilli ». Certes, le grand succès de l’artiste a consisté à transférer les images X des magazines spécialisés aux galeries d’art. Ses fleurs en couleurs et en grand format, ses nus, ses quelques portraits offerts aux visiteurs du Grand Palais dans la première salle peuvent paraître trop sublimés, académiques, « comme destinés au salon de première classe d’un transatlantique », dixit Arthur Danto, philosophe et critique d’art américain. Mais n’a-t-on pas critiqué en termes assez proches et Henry Miller, et Jean Genet, et Jean Cocteau, et tous les chantres de la Beat Generation ? À ce compte-là, on pourrait aussi se demander s’il n’est pas « ringard » de fumer des joints à l’époque du binge drinking ? Et non, ce n’est pas « ringard », mais « classique ». Tout comme Mapplethorpe est un classique, bourré de références à la peinture flamande, à l’art de la Renaissance, un amoureux de Michel-Ange, à qui il emprunte les poses pour ses académies. Il suffit, pour s’en convaincre, d’aller voir, jusqu’au 21 septembre, l’exposition au musée Rodin où les travaux du sculpteur français dialoguent avec plus d’une centaine des images du photographe américain. Lequel des deux est l’auteur de la phrase : « J’ai une admiration sans limites pour un corps nu. Je le vénère… » ? Peu importe puisque, aussi bien chez Rodin que chez Mapplethorpe, la recherche de la perfection dans la forme oriente tout l’effort créatif. Seulement, celui dont Andy Warhol aurait dit qu’il puait des pieds a choisi la photographie comme médium : « Si j’étais né il y a cent ou deux cents ans, j’aurais été sans doute sculpteur, mais la photographie est une façon rapide de regarder, de créer une sculpture. »

Dès qu’il adopte le Polaroid, à la fin des années 1960, Mapplethorpe s’en sert pour sculpter les images du milieu dans lequel il vit, les portraits de ses amis artistes ou musiciens, à commencer par Patti Smith, son premier amour et sa muse éternelle, comme s’il pressentait la brièveté de la grande expérience libertaire qu’ils partageaient. De par leur fragilité inhérente, ces instantanés suscitent une émotion particulière.

Rassemblés sur un seul mur, à la fin du parcours, ils laissent une empreinte lumineuse, légère, presque abstraite d’une époque et d’une génération « en feu » pour citer Will Hermes, l’auteur du fascinant New York 73/77, sorti récemment chez Rivages. Il fait bien de s’attarder devant ces petits clichés. Car aussi lascifs, nonchalants, triviaux qu’ils puissent paraître, ils ne sont en rien obscènes, contrairement à la nouvelle norme esthétique qui a fini par s’imposer en la personne d’une diva à la barbe et à la voix pointues.[/access]

Robert Mapplethorpe, Grand Palais, Paris, jusqu’au 13 juillet.

Exposition Mapplethorpe /Rodin, musée Rodin, Paris, jusqu’au 21 septembre.

*Photo : Robert Mapplethorpe (1946-1989), Javier, 1985, MAP 1581 © 2014 Robert Mapplethorpe Foundation, Inc. All rights reserved — Auguste Rodin (1840-1917), Buste de Hélène de Nostitz, 1902, plâtre, 23,5 x 22,1 x 12 cm, Paris, musée Rodin, S. 689 © Paris, musée Rodin, ph. C. Baraja.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !