Une petite comparaison érudite des jeux d’échecs que nous prisons, avec le jeu de go des Asiatiques. Ce que ces jeux disent de nous et d’eux.

« Le droit, la science et l’art vont d’un même pas dans une civilisation donnée. Car l’homme marche à la poursuite des images qui l’habitent » (Alain Supiot)

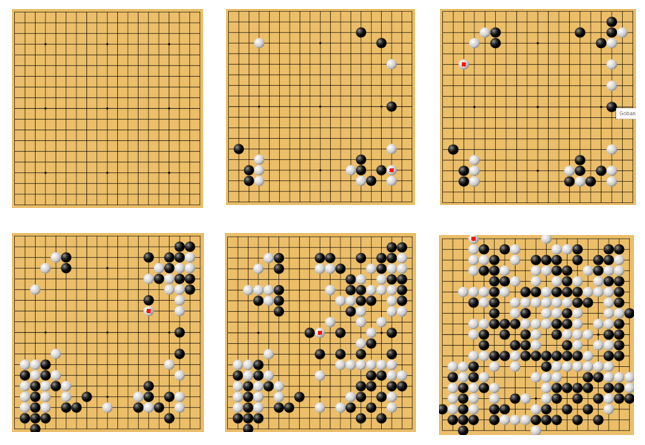

Il en va de même, je crois, des jeux emblématiques que les civilisations se donnent à elles-mêmes, ou qu’elles adoptent après en avoir révolutionné le contenu, afin qu’ils correspondent mieux à leur sensibilité et à leur inclination. Leur examen, lui aussi, nous apprend quelque chose des civilisations concernées, des imaginaires dans lesquels elles s’inscrivent, des aspirations ou des rêves qui les travaillent. Je voudrais, à cet égard, m’arrêter sur les échecs et le go, et voir ce que, dans leur antagonisme essentiellement, ces deux maîtres-jeux peuvent nous révéler de leurs civilisations respectives – Occident d’une part, bloc confucéen (incluant le Japon) d’autre part.

Primauté de la Partie ou du Tout: individualisme et holisme

L’opposition des échecs et du go, c’est d’abord celle des primautés respectives de la Partie sur le Tout, ou du Tout sur la Partie ; pour le dire autrement : l’antithèse entre un jeu au caractère fondamentalement individualiste – les échecs – et un jeu à la nature foncièrement holistique – le go.

Des pierres sans qualité, des pièces ayant du caractère

Cette opposition est marquée, dès l’origine, dans le matériel avec lequel on joue à l’un et à l’autre.

La “spécificité” paradoxale des pierres du go, en effet, c’est leur indifférenciation absolue, leur complète homogénéité, et de forme, et de valeur, fors leur couleur, blanche ou noire, ce sont véritablement des pierres “sans qualité”, des pierres indiscernables les unes des autres. Tous les choix semblent avoir été opérés, à cet égard, pour dépersonnaliser au maximum les pièces asiatiques, et en faire des véhicules aussi neutres que possible. C’est le sentiment qu’inspirent, en tout cas, la forme et le polissage retenus pour les pierres de go, privées ainsi de toute aspérité, de tout relief, de toute angularité, qui auraient pu les singulariser ou trahir l’étincelle d’un Moi, derrière leurs dehors apathiques. Rien ne filtre de ces capsules, sans orifice, sans pertuis, résolument tournées vers l’intérieur. Leur forme lenticulaire rappelle, à cet égard, les yeux clos des saints bouddhistes, que Chesterton opposait aux yeux « toujours grands ouverts » et « affreusement vivants » des saints chrétiens.

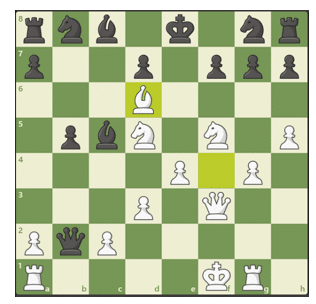

Cette « condition statistique » des pierres, pour parler comme Valéry, se renforce aussi de la masse de clones au sein de laquelle elles sont noyées : là où les pièces d’échecs sont au nombre réduit de 32, celles de go, a contrario, sont fondues dans un océan de plus de 300 copies. Enfin, par leur aplatissement, par l’unicité même de leur forme, les pierres de go, comme les pièces de shogi ou de xiangqi, sont des anti-figurines, aussi éloignées que possible des tentatives, véritablement tridimensionnelles, de personnification occidentales. Si nos pièces d’échecs, en effet, ne sont pas absolument singulières, elles ont, par leur verticalité et leur profil, de la personnalité voire comme du caractère. Nul besoin donc d’inscrire sur elles leur fonction, comme on le fait pour leurs homologues japonaises ou chinoises, car leur identification est immédiate : elles ne sont pas les titulaires anonymes d’un quelconque emploi, mais les vivantes incarnations de leur charge, dont elles portent la dignité jusque dans leur physionomie.

Liberté d’infléchir son destin, sujétion à l’ensemble

L’individualité des pièces occidentales tient aussi, évidemment, à leur autonomie et à leur liberté de mouvement, qui s’oppose à la fixité des pierres de go. Pions exceptés, les pièces d’échecs, en effet, sont véritablement des animaux au sens de Spengler, c’est-à-dire de « petits mondes en soi au sein d’un monde plus grand », capables d’évoluer en toute indépendance. Même si leurs mouvements gagnent évidemment à être coordonnés, chacune est autonome, chacune peut poursuivre ses propres sous-objectifs : leur mobilité, précisément, leur confère un libre arbitre, la possibilité, presque toujours, de surseoir à l’inévitable, de s’y dérober par une ultime manœuvre. Il n’est pas anodin, à cet égard, que les principales réformes du jeu d’échecs opérées par l’Occident (au XVème siècle notamment) aient consisté à doper les capacités de déplacement des pièces.

Les pierres asiatiques, à l’inverse, sont d’une immobilité toute végétale, vouées à endurer, telles un homme du bushidô. Là où les échecs donnent barre aux pièces sur leur destin, le go leur en retire tout semblant. Rivées à leur emplacement, les pierres n’ont aucune possibilité de sursaut, aucune capacité à se sauver elles-mêmes ; leur secours, s’il doit avoir lieu, ne proviendra que du reste du groupe. L’idée d’un salut personnel, et plus encore celle d’un salut personnel dont on serait le premier artisan, est étrangère au jeu d’Asie : le go n’enseigne pas à fléchir son destin, mais à y faire face stoïquement, dans l’intérêt supérieur de la collectivité. Là où l’Occident affirme l’individu et son autonomie d’action, l’Asie, elle, martèle ainsi sa subordination à la totalité.

Issue collective et issue personnelle – Le mot de Louis XIV, la radicalisation de la maxime de Frédéric II

Le caractère individualiste des échecs, la nature holistique du go, transparaissent également dans les modalités de capture des pièces et de gain d’une partie. Dans le jeu asiatique, c’est par enveloppement d’un groupe de pierres adverses que la prise intervient. Plusieurs pièces participent donc de la capture, et, si l’une clôt effectivement la nasse, nulle ne joue fondamentalement dans l’entreprise un rôle plus important qu’une autre. La prise y est donc absolument collégiale. Aux échecs au contraire, le mode opératoire est hautement personnel. Non seulement la capture est individuelle, mais la pièce qui prend ne se contente pas de vider l’ennemi du plateau, elle prend physiquement sa place sur l’échiquier.

Les déterminants de la victoire traduisent également cet antagonisme de nature, entre un jeu où toute issue est avant tout personnelle, et un jeu où tout issue est avant tout collective. Aux échecs, seule la survie de son roi et la mort du monarque adverse importent : l’enjeu du combat se résume à leur personne ; le sort des trente autres pièces, lui, est d’une indifférence absolue. En ce sens, la fameuse formule de Louis XIV : « L’État, c’est moi », est proprement la devise des échecs. Ou encore, ce mot de Napoléon, après l’hécatombe d’Eylau : « Une nuit de Paris réparera tout cela ». Rien de plus contraire à l’esprit du go, où toutes les vies sont égales, et où la victoire revêt un caractère essentiellement numérique, incompatible avec une saignée sévère des effectifs. Frédéric II proclamait : « Je ne suis que le premier serviteur de l’État ». Les pierres asiatiques, elles, radicalisent encore cette profession de foi, en retirant ce qu’il reste d’orgueil dans l’épithète frédéricienne.

Tyrannie des passions et libération des chaînes du vouloir

L’opposition des échecs et du go, c’est, ensuite, comme nous avons commencé à le voir, celle de rapports antagonistes aux appétits qui nous travaillent ; pour le dire autrement, l’antithèse entre un jeu qui épouse fondamentalement les passions humaines (les échecs) et un jeu tendant foncièrement à s’affranchir d’elles (le go).

Civilité extrême du lettré, brutalité des combats féodaux

Échecs et go entretiennent un rapport antithétique à la violence. Comme dit précédemment, la capture, dans le jeu asiatique, intervient par enveloppement d’un groupe de pierres adverses. La prise y est donc non seulement impersonnelle mais presque élusive, tant c’est par frôlement, par tangence, qu’elle s’opère. On désarme l’adversaire, et on évacue les prisonniers de l’espace disputé, mais on ne les tue ni ne prend physiquement leur place sur le plateau. L’entièreté du processus se déroule sans effusion de sang, sans éclats, dans une forme de civilité extrême. Tout, plus globalement, au go, se fait d’une manière infiniment feutrée.

Aux échecs au contraire, la prise est à la fois personnelle et frontale, cavaliers exceptés. Plus que frontale, la capture est brutale, féroce même, comme le langage familier (« manger ») l’exprime. Là, aucune idée de prisonniers, comme au go, de vassaux pris pour être ensuite « retournés » contre leur ancien général en chef, ainsi qu’aux échecs japonais : non, les coups y sont portés avec le tranchant de l’épée, et on ne s’en relève pas.

Plus largement, comme l’analyse assez justement Paloma, la jeune protagoniste de L’élégance du hérisson : « Aux échecs, il faut tuer pour gagner. Au go, il faut construire pour vivre […] Le but n’est pas de manger l’autre, mais de construire un plus grand territoire. » A l’affrontement policé de lettrés, présenté avec une bienséance parfaite par l’Asie, répond ainsi la brutalité des combats féodaux, exposée sans fard par l’Occident.

Éloge de l’ombre et louange de la transparence / Admissibilité des moyens

« Observons avec calme, garantissons nos positions, gérons les affaires avec sang-froid, cachons nos capacités et attendons notre heure » (Deng Xiaoping)

Cette opposition n’est pas qu’esthétique : elle a des résonances profondes et concrètes sur l’expérience et la pratique des deux jeux eux-mêmes. Au go, comme dans les tragédies classiques, par souci de bienséance, tout ne se passe pas sur scène. L’essentiel, même, dans le jeu asiatique, fait l’effet de se dérouler ailleurs, hors champ, ce qui rend le spectacle des premières parties tout à fait déconcertant pour l’observateur occidental.

Habitué aux échecs, qui mettent tout sur la table, dès le départ, celui-ci met ainsi du temps à se familiariser avec le caractère silencieux, et, plus encore, souterrain des transformations qui ont cours au go ; plus largement, avec la mécanique de révélation progressive qui est la sienne. Durablement, l’œil occidental guette un combat, et fixe sans comprendre un plateau dont la colonisation se fait de manière erratique, et avant tout périphérique, sans logique apparente.

Privé des points d’attention naturels que forment, aux échecs, les rois et les zones de concentration des pièces, le spectateur désemparé en est réduit à attendre que le brouillard se lève, sur le goban, pour saisir le cours de la bataille ; constater, en réalité, que l’issue en est déjà consommée – que, peut-être, même, elle l’était dès le début. Le go, à cet égard, est un jeu tout entier dédié à la préparation; il n’y a, pour ainsi dire, pas de phase exécutoire : la partie se conclut sur plans.

A l’opposé, les échecs, schématiquement jusqu’à Steinitz[1] (~ 1870), sont d’une très grande simplicité stratégique, l’attaque frontale du roi adverse constituant grosso modo le plan unanimement suivi par l’ensemble des joueurs, en particulier avec les Blancs. L’intérêt essentiel des parties réside alors dans l’exécution de ces offensives, généralement spectaculaire mais imprécise, marquée notamment par une prise de risque et une propension au sacrifice excessives.

Aux antipodes du goban, plongé dans d’indéchiffrables ombres, nappé de brumes épaisses, se dresse alors l’échiquier, bombardé de photons, éclairé par un soleil infatigable. Là, ni révélations parcellaires, ni indiscernables desseins : les projets s’y exposent dans leur limpide barbarie, sous une lumière sans pitié. Là, rien d’une stratégie du “profil bas”, à la Deng Xiaoping, d’un plan conçu avec froideur et machiavélisme pour parvenir à ses fins ; mais, au contraire, une logique presque féodale de l’honneur, prescrivant la noblesse des moyens. A l’accent mis par l’Asie sur le caractère secret, souterrain de la préparation, répond ainsi l’accent mis, par l’Occident, sur le caractère visible, transparent, de l’exécution.

Romantisme chevaleresque, sécheresse de l’esprit de géométrie

« Même le jeu d’échecs était trop poétique pour lui ; il n’aimait pas les échecs parce que ce jeu est plein de cavaliers et de tours, comme un poème. De son propre aveu, il préférait les disques noirs du jeu de dames, parce qu’ils ressemblent davantage aux points noirs d’un diagramme » (Gilbert Keith Chesterton)

Les échecs sont un jeu plein de bruit et de fureur, un jeu qui charrie quelque chose d’épique et de shakespearien. Le go au contraire est infiniment plus clinique, infiniment plus dépassionné dans son approche des choses. Il est véritablement du côté de l’esprit de géométrie, si je reprends les catégories pascaliennes ; du côté apoétique et mathématique du diagramme (cf. le goban), si je réutilise celles de Chesterton. A l’inverse, il entre quelque chose de chevaleresque aux échecs, pas seulement à cause des pièces qu’il mobilise, mais dans sa pratique même, jusqu’à la fin du XIXème siècle grosso modo, car l’on y joue encore essentiellement comme on charge à Azincourt, c’est-à-dire avec déraison, mais panache. L’opposition entre le romantisme échevelé du jeu d’Occident, et la sécheresse analytique du jeu d’Asie, encore exemplaire jusque dans les années 1850-1870, a considérablement perdu de sa force depuis avec la dé-poétisation des échecs, toujours plus affaire d’ordinateurs et d’exactitude. Sa pertinence demeure cependant quand on souligne combien la rationalisation fut longue à y intervenir, et combien, au moins autant que tardive, elle y a été douloureuse. L’objectivation, en effet, est consubstantielle au go, car celui-ci, par l’uniformité de la valeur de ses pièces et son caractère fondamentalement apolaire, invite spontanément à l’adoption d’une focale globale et de voies contournées pour atteindre ses buts.

Aux échecs à l’inverse, l’attribution à chacun d’une cible claire et circonscrite invite à foncer, et la fécondité de l’emploi de chemins de traverse, la pertinence de lutter pour de petits avantages positionnels annexes, n’ont rien d’évident. Plus fondamentalement, cette rationalisation du jeu implique de faire un deuil auquel ses amateurs se sont longtemps refusés, et dont la défaite de Kasparov face à Deep Blue, en 1997, a été l’occasion de revivre l’intensité. Ce deuil, c’est celui du primat de l’esthétique sur l’efficacité pure ; ou, pour le dire autrement, le deuil des échecs conçus comme une affaire avant tout humaine – biaisée, dès lors, par les passions qu’une telle qualité implique.

Tyrannie du vouloir, renoncement à l’égo

Échecs et go, plus largement, s’opposent quant à la nature des protagonistes dont ils mettent en scène l’affrontement. Dans le jeu prisé par l’Occident, le combat est égotique et mesquin, c’est celui de voisins prêts à brûler tous leurs vaisseaux pour purger leur querelle et assouvir leur volonté de puissance, fût-ce à mourir eux-mêmes et à tout réduire en cendres autour d’eux. L’étroitesse du plateau, renforcée encore par son encombrement initial et la difficulté qu’on a à y manœuvrer, parfois contre ses propres pièces, traduit bien, à cet égard, la relative médiocrité des motifs comme des enjeux du conflit : on ne se combat pas pour de grandes fins, on s’entre-tue au nom d’une rivalité sordide, parce qu’on demeure, comme le notait Pascal, de différents côtés de l’eau. Rien de pareil au go, où l’exigence, martelée par la fixité des pierres, est que chacun tienne sa position, que nul ne quitte, sous aucun motif, aussi impérieux qu’il soit, la place qui lui a été assignée. Il s’agit proprement d’atteindre l’immobilité minérale que Takeda Shingen recommande à son clan, dans le Kagemusha d’Akira Kurosawa, et que le daimyô et ses généraux mettent eux-mêmes en pratique, au plus fort des combats. J’écris immobilité, mais il vaudrait mieux dire, à cet égard, inamovibilité, inamovibilité au sein d’un ordre cosmique des choses.

Comparativement aux échecs, l’objet de la lutte, au go, est à la fois infiniment vaste et plus étranger à toute idée de passion. Comme l’étendue du plateau y fait naturellement penser, comme sa neutralité même le confirme, le théâtre de l’affrontement asiatique, en effet, c’est l’Univers, c’est l’Espace[2]. On n’y assiste pas au conflit, ponctuel et sans lendemain, de deux féodaux, mais à la lutte immémoriale de deux principes cosmiques, appelée à se rééditer éternellement sans jamais se conclure. De là l’impossibilité d’éradiquer les pièces adverses ainsi qu’on peut le faire aux échecs : c’est que l’idée d’une victoire définitive, l’idée d’une annihilation n’a pas de sens au regard de l’affrontement que le go entend représenter. Il est entendu, dès l’origine, que les deux principes subsisteront au terme de la partie, qu’ils sont certes antagoniques, mais aussi consubstantiels, en un sens complémentaires, à l’instar d’un Yin et d’un Yang. Le go, à cet égard, est un jeu du flux et du reflux, « accomplissant dans l’interdépendance des contraires les secrets mouvements du Tao » (Nan Shan).

Christianisme et sentiment faustien, Tao et bouddhisme zen

J’ai posé, en introduction, que l’adoption, par une civilisation donnée, d’un jeu emblématique, ne diffère pas de l’adoption, par elle, d’un droit, d’une science et d’un art ; davantage : qu’elle procède, précisément, d’un même imaginaire, pour parler comme Alain Supiot, ou d’un même sentiment cosmique, pour m’exprimer comme Spengler. Achevons donc de vérifier la robustesse de cette hypothèse, en mettant au jour : d’une part, l’inspiration faustienne des échecs, l’importance qu’y joue « le pathos de la troisième dimension » ; d’autre part, l’imprégnation essentielle du go par le Tao et le bouddhisme, sa parenté profonde avec les jardins zen, ces univers miniatures qui quintessencient l’âme asiatique.

Fécondité et impensé du vide – Le go comme lutte cosmogonique

« Au début est le Tao, et le Tao est pur, le Tao est vide » (Nan Shan)

Le Tao, c’est la virginité fondamentale du goban, par opposition à l’échiquier surchargé. Là où l’Occident décime son plateau, l’Asie, elle, le peuple ; plus exactement même, elle l’in-forme, littéralement. Le vide a, à cet égard, un statut très différent d’un jeu à l’autre, qui rappelle les analyses des Transformations silencieuses, de François Jullien. Au go, le vide est fécond ; non seulement son contrôle vaut des points, mais la matière en émerge, la matière en jaillit, par floraison de pierres noires et blanches qui font penser à des couples de particules et d’anti-particules. Les échecs, en revanche, ont comme horreur du vide ; et si le plateau désemplit, il ne se désertifie jamais tout à fait. Héritier d’une pensée de l’Être, l’Occident peine, dans cette perspective, à concevoir le vide autrement que comme la soustraction ou la cessation d’une présence ; et c’est exactement la philosophie que déploient les échecs. Le go, a contrario, peuple de pierres latentes chacune des intersections du goban, comme autant d’embusqués n’attendant qu’un signal pour se révéler. Le vide, alors, n’est plus la négation de l’Être, mais s’affirme, précisément, comme l’antichambre ou le prologue de l’Être.

J’ai parlé jusqu’ici d’une lutte à propos du jeu de go ; mais ce qu’il donne à voir, à cet égard, c’est moins un combat qu’une cosmogonie, moins un affrontement que l’enfantement d’un monde, par ségrégation de deux principes primordiaux. La partition progressive des pierres blanches et noires est le modus operandi de cet accouchement des origines : elle renvoie aussi bien, sur son versant mythique, à la séparation de la terre et des cieux, que, sur son versant scientifique, à l’énigmatique asymétrie de la matière et de l’antimatière. Le Tao, à cet égard, c’est le vide intersidéral dont émergent progressivement des pierres, pareilles à des étoiles fixes lointaines, pour l’enrichir de leurs constellations.

L’antithèse du cercle et de la croix

« Pour exister, Cosmos nécessite un certain jeu, et ce jeu inclut Chaos et Vide […]

Lorsque Cosmos s’est trop chargé de sens, le jeu est obstrué, apparaissent rigidité, opacité, ossification, la décadence et le déclin de la manifestation commence. » (Nan Shan)

L’étrangeté du jeu d’Asie, pour nous, Occidentaux, tient beaucoup à ce parti-pris cosmogonique, qui, schématiquement, fait finir la partie là où nous la ferions débuter – savoir, avec un plateau saturé et parfaitement ségrégué. Le go a ceci de déstabilisant, en particulier, qu’il ne cesse de progresser vers toujours plus d’ordre, quand nous sommes habitués, aux échecs, à évoluer au contraire vers toujours plus de chaos, vers toujours plus d’éclatement de la parfaite conformation de départ. Pour un esprit occidental, le cours du jeu d’Asie a donc quelque chose de fondamentalement contraire à la flèche du temps, de fondamentalement contraire à l’idée chrétienne de la parousie. Le go m’apparaît plus exactement comme un jeu du flux et du reflux, et m’évoque souvent l’image d’un mandala dans lequel on se serait limité à l’utilisation de deux couleurs. Leur dispersion, en particulier, me semble avoir pour même motif cette ossification du cosmos évoquée par Nan Shan, qui contredirait, si on la prolongeait, la fondamentale impermanence des choses. Quant à l’impossibilité d’éradiquer totalement la puissance adverse, elle traduit combien le go, à l’instar du shogi avec son recyclage des pièces adverses, est marqué par l’idée du samsâra.

On retrouve ici, dans cette opposition entre un temps chrétien linéaire et sa conception bouddhique cyclique, l’antithèse chestertonienne plus large du cercle et de la croix, traduisant l’antinomie entre un culte centripète (le bouddhisme), tourné vers l’intérieur, et un culte centrifuge (le christianisme), éclatant vers l’extérieur.

Cette angularité supérieure des échecs, ou cette rotondité supérieure du go, sont évidentes dans les pièces avec lesquelles on les pratique, non seulement dans leur forme, mais dans la personnalité affirmée de celles d’Occident, et l’équanimité absolue de celles d’Asie. On pourrait dire encore : dans la puissance des désirs qui animent les premières, et la satisfaction parfaitement statique des secondes, pareilles aux statues du Bouddha assis, contemplant son nombril.

Cathédrale faustienne et jardin zen / Pathos de la 3ème dimension et génie du microcosmique

L’acuité et la rondeur susmentionnées se retrouvent également dans la brutalité et la nervosité d’une partie d’échecs, d’une part, le cours au contraire méandrique et toujours parfaitement policé d’une partie de go, d’autre part.

Plus spécifiquement, il entre, oui, quelque chose de proprement aigu dans le jeu d’Occident, beaucoup plus propice aux climax, aux renversements de situation absolus, que son homologue d’Asie ; quelque chose de l’arc brisé gothique, dans la tension architecturale que celui-ci infuse et dans l’élévation supérieure qu’il permet d’aller chercher. Il n’est jusqu’aux rangées bicolores de l’échiquier qui n’évoquent, dans cette perspective, les claviers étagés d’un orgue, cet instrument de la domination de l’espace indissociable des cathédrales faustiennes. Ce « pathos de la troisième dimension » n’existe pas, en revanche, au go. J’ai déjà parlé, à cet égard, de l’horizontalité des pierres, mais il n’est pas anodin non plus, par exemple, qu’à la différence des échecs, pour lesquels une variante cubique a été inventée, aucune modalité proprement tridimensionnelle de pratique n’ait vu le jour dans le jeu asiatique.

L’analogue, au go, des cathédrales faustiennes, ces lieux de prière désespérément tendus vers les hauteurs, ce sont les jardins de contemplation et de méditation chers aux pays du bloc confucéen ; plus exactement et plus littéralement, les karesansui, ces jardins secs japonais faits essentiellement de sable (ou de graviers) et de rochers, parfois auréolés de mousse.

La parenté du go et des karensansui transparaît, d’abord, dans la couleur sableuse du goban et dans son quadrillage régulier, qui rappelle le ratissage rectiligne, ou concentrique en périphérie des rochers, pratiqué dans ces lieux de méditation. Le nettoyage du plateau fait alors songer, comme j’ai déjà pu le suggérer, à l’éparpillement d’un mandala, ou encore, à l’effacement d’un dessin dans le sable.

Le son accompagnant l’apposition d’une pierre sur le goban évoque également un dispositif récurrent des jardins japonais, le sôzu, constitué d’un tube, alimenté par un filet d’eau continu, qui vient périodiquement basculer et frapper un rocher, en produisant un bruit sec. De même que celui-ci ponctue cycliquement le silence, chaque pièce nouvellement introduite sur le plateau s’apparente alors, pour moi, à une ponctuation du vide, c’est-à-dire à une ponctuation du goban. Il faut aussi souligner combien pratique du go et contemplation des jardins zen s’accordent. On pense, immédiatement, à cette lenteur et à ce calme plus général, propices à la méditation, qui émanent du jeu d’Asie, par opposition aux échecs. Mais la convergence est plus profonde : elle tient à ce qu’il entre, dans le go, quelque chose de tellurique, de fortement lié au sol, pour reprendre les analyses de Yourcenar sur les danses antiques de l’Extrême-Orient. Le go, en effet, à rebours du caractère fondamentalement mobile voire virevoltant des échecs, est un jeu de la stratification, un jeu de la sédimentation lente des positions. Son rythme est donc fondamentalement en phase avec celui de la nature, avec le temps que celle-ci met à accomplir ses œuvres.

La proximité du jeu d’Asie et des jardins secs tient, ensuite, à ce que l’apparition progressive des pierres sur le plateau a également, pour moi, des allures de floraison, même si la logique de leur disposition renvoie davantage à la constitution de lignes de force qu’à celle de parterres colorés. Je parle volontairement de lignes de force, car c’est ce qui explique, je crois, la surprenante impersonnalité et uniformité des pièces asiatiques, maintes fois relevées : c’est qu’elles ne figurent pas des individus, mais des particules de principes, dont elles sont les réceptacles, les véhicules, les quanta. Nan Shan mentionne à plusieurs reprises, dans ses écrits, « la bouddhéité dans ce qui est aussi petit qu’une graine de moutarde, aussi vaste que le mont Suméru ». L’éclosion des pierres, sur le goban, évoque ainsi celle de boutons de lotus, symbole de l’éveil spirituel, dont les racines « plongent [indiscernablement] dans la vase », mais dont la fleur, « traversant l’océan des passions, […] s’élève au-dessus des eaux ». Mais on peut aussi penser, en considérant le dépouillement des pierres, l’endurance dont leur enveloppe comme leur fixité témoignent, au bonsaï dont parle Yourcenar, « plié, élagué, affamé, pour faire peu à peu de lui cette merveille qui durera des siècles ».

Le bonsaï, dont le nom chinois signifie littéralement « paysage en pot », est à cet égard l’archétype d’une essentialisation asiatique prisant la réduction des échelles, la miniaturisation des objets dont elle entend exprimer le Tao. Il est significatif, dans cette perspective, qu’à la différence des échecs, où la nature fonceuse et nerveuse du jeu invite certaines écoles de formation à démarrer par l’étude des finales, l’initiation au go, elle, procède au contraire par rétrécissement homothétique du plateau de jeu, ramené à 9×9 puis 13×13 intersections. Nan Shan parlait, à propos des bonsaïs, « d’un paradis dans une gourde » ; on pourrait parler plus largement, pour qualifier ce génie propre à l’Asie, d’un art « de l’essentialisation dans un atome ». Le go en relève, le karesansui en relève, et, comme le note superbement Yourcenar, dans un passage sur lequel je me propose de conclure, il en va de même du haïku : « Il n’est pas étonnant que ces jardins de contemplation soient devenus pour nous le parfait miroir de l’âme japonaise — comme le haïku, né vers la même époque, où tout l’univers tient dans une feuille qui tremble ou une grenouille qui plonge dans l’eau, nous semble aujourd’hui la suprême forme de la poésie nippone. »

[1] On peut, comme toujours, trouver des précurseurs de cette révolution – Philidor par exemple. Mais il n’en reste pas moins que le fait général demeure.

[2] Confer, à cet égard, le nom d’étoiles – hoshi – donné aux neufs points noirs épais du plateau de jeu – le goban.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !