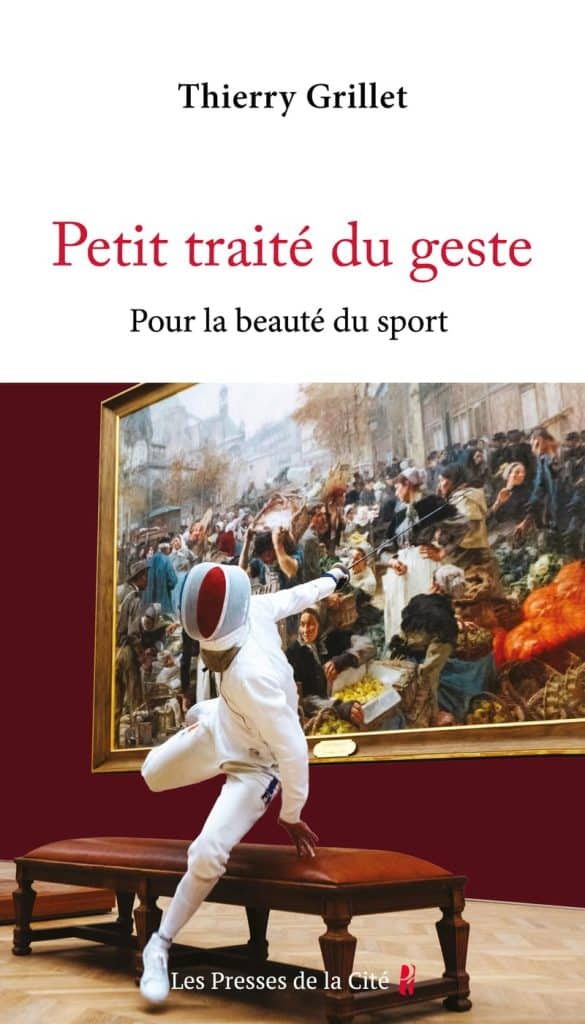

Chaque geste sportif est aussi le reflet d’une époque, nous apprend Thierry Grillet

La foulée pour la course à pied, le K.O pour la boxe, le service au tennis, le penalty qui réveille un match de football un peu long… Chaque sport possède un geste singulier et décisif, qui l’identifie immédiatement. C’est ce qu’explique l’essayiste Thierry Grillet dans son Petit traité du geste. À chaque chapitre, on y découvre un sport olympique et son geste, mais aussi le sportif qui l’a créé ou ceux qui l’ont perfectionné, l’artiste qui l’a immortalisé et l’époque dans laquelle il a émergé.

Prenant bien soin de s’éloigner des poncifs usés jusqu’à la corde sur le sport comme performance et dépassement de soi, l’auteur cherche à dépasser le côté purement physique du geste sportif pour restituer son « épaisseur culturelle » et spirituelle. D’entrée de jeu, Thierry Grillet avertit : le geste sportif n’est pas un simple mouvement ; il est l’accomplissement ultime d’un mouvement qui a été sculpté et dompté après des centaines d’heures à l’exercer encore et encore jusqu’à ce qu’il devienne naturel. Seul avec sa raquette, seul avec ses gants, seul avec son corps, c’est dans la solitude et dans l’effort que le sportif répète inlassablement le geste emblématique de son sport pour acquérir parfaitement sa technique et le rendre sien. Tout le défi est de passer du mouvement naturel au geste travaillé, d’un simple coup de pied à un « yoko geri », ce coup de pied latéral de karaté envoyé à hauteur d’homme. L’auteur en sait quelque chose, lui qui a pratiqué dans sa jeunesse cet « escrime de poings et de pieds » s’exerçant sans adversaire. Selon lui, le geste a trois dimensions : physique, technique et magico-religieuse. Et c’est cette dernière qui l’intéresse tout particulièrement, mettant ainsi au second plan la devise de l’olympisme : « toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite ».

A lire aussi: L’Éthique de Spinoza en son temps: un passionnant périple européen

Comme le doigt de dieu, le geste du sportif est créateur et donne vie au jeu. C’est le cas du service au tennis, dont l’apparition en 1878 à Wimbledon rompt définitivement avec l’ancêtre français du jeu de paume. Pour Thierry Grillet, c’est évidemment Roger Fédérer qui reste le maitre du service. Sous sa plume, le champion suisse devient un « prêtre du commencement » qui danse avec raquette et balle. Autrement dit avec grâce et donc sans effort apparent. Mais si le service est le geste initiatique qui engage le match et chaque échange, il est aussi le geste fatidique qui peut le terminer. « Il est le commencement de l’échange tout en rêvant d’en être la fin ».

Ciel et terre, vie et mort

Pour l’auteur, cette dialectique entre la création et le néant, le ciel et la terre, la vie et la mort est au fondement du sport. Ainsi, la foulée est un « compromis entre la marche et le vol » ; tout en étant soumis à la loi de la pesanteur, le coureur aspire à gagner le ciel. Uppercut, crochet du gauche, crochet du droit, le boxeur frappe lui avec la rage de vaincre mais aussi la peur d’être vaincu par KO. Dans la tête du tireur à l’arc, subsiste l’idée primitive de chasser pour ne pas être soi-même chassé, comme le coureur qui court pour fuir… Si le sport a civilisé les instincts les plus archaïques des hommes, le sportif continue d’y puiser son énergie.

Sans cesse tiraillé entre des contraires et sans cesse en mouvement pour les dépasser, le geste sportif est donc par nature dialectique mais il est surtout pour l’auteur historique. Il est le reflet d’une époque.

A lire aussi: Des Jeux plus gros que le ventre

Ce n’est pas un hasard si l’ancêtre du tennis, le jeu de paume est né dans la société de la galanterie, et s’est développé dans la société aristocratique des salons littéraires où les esprits éclairés se « renvoyaient la balle à coup de bons mots »… Autre exemple : l’étonnant « Fosbery », ce saut en hauteur dorsal qui a pris le nom de son auteur, un anti-conformiste qui se fiait plus à ses sensations qu’à la technique. Ce saut iconoclaste qui a surpris le monde entier lors des JO de 1968, à Mexico est, pour Thierry Grillet, le geste d’une génération, celle des hippies libertaires en révolte contre les normes rigides d’une société. En renversant les perspectives, le fosbery n’a pas moins apporté au saut en hauteur que ce que la révolution copernicienne a apporté à la science.

Révolutions

Le geste sportif est à la fois révolutionnaire, mystique, et aussi artistique. Dans un style inspiré, Thierry Grillet établit des parallèles inspirants entre les arts et le sport. Et c’est ce qui rend son essai si original.

Chaque sport entretient un lien particulier avec un art. La course est « une métaphore de l’écriture et de la vie » écrit Thierry Grillet, citant l’écrivain Haruki Murakami et son livre autobiographique L’auteur en coureur de fond. Certains écrivains expliquent d’ailleurs souvent que les mots viennent en courant. Le souffle expiré qui accompagne la foulée rejoint celui des mots inspirés. La boxe, elle, est plus musicale. Nombre de jazzmen, à commencer par le plus grand d’entre eux, Miles Davis, ont fréquenté les salles de boxe, trouvant dans le rythme de cette chorégraphie de coups de poings, les notes manquantes à leur swing en construction. Pour le peintre Ushio Shinohara qui prend ses gants pour frappes ses toiles, la boxe est picturale. Chacun son geste. Thierry Grillet convoque aussi Henri Cartier-Bresson pour illustrer « l’instant décisif » du photographe comme celui de l’archer ; et encore bien d’autres artistes, pour le plus grand plaisir du lecteur.

Petit bémol néanmoins, parmi les neuf disciplines olympiques choisies pour illustrer la nature du geste sportif, on ne peut que regretter l’absence du sport le plus emblématique du geste : l’escrime qui, pourtant, avec ses fentes et ses touches, est la métaphore par excellence des joutes oratoires que l’auteur semble apprécier tant. Oubli fâcheux et surtout étrange au regard de la couverture qui illustre… un escrimeur !

224 pages, Presses de la Cité, 2024

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !